Vincent Genvrin, César Franck et Modeste Moussorgski, Maison de la radio, 27 février 2019

Quoi qu’il joue ce soir-là sur une console pourvue d’un ridicule cordon ombilical en manière de Westaflex, rappel de l’incurie stupide des incultes pouvoirs publics laissant croire que des économies minables compensent leurs dépenses somptuaires (ça bombarde en épithètes, bien ou bien ?), Vincent Genvrin est un monsieur sérieux, ainsi que chante si bien Julie Fuchs d’après Sacha Guitry et André Messager. Loin d’être bête comme un homme moyen – comme un homme, donc –, Vincent Genvrin est même sérieusement sérieux : diplômé du CNSM de Lyon et titulaire du CA, il a gagné moult concours internationaux ; il est doublement titulaire de grandes orgues à Paris ; il est professeur d’orgue en conservatoire ; il a enregistré une dizaine de disques, a été le directeur artistique du label Hortus et partage ses avis motivés avec les lecteurs des critiques de Diapason.

Cerise sur le clafoutis, il a sévi lors du festival Komm, Bach!, ce qui est une qualité carrément-pas négligeable. Certes oui-da, nous avons affaire à un monsieur sérieux, comme en témoigne sa barbe sérieuse qui le pousse à ressembler de plus en plus à un facteur d’orgues sérieux du type de Xavier Lebrun. Et alors ? Cet incipit sera-t-il simple baratin biographique et people en guise de captatio ? Pas que. Car, sans réduire l’artiste à son parcours musical, il semble que, chez Vincent Genvrin, le sérieux susnommé imprègne à la fois la construction de son programme et son art d’interprète.

(Na.)

(C’est un beau « na », ça.)

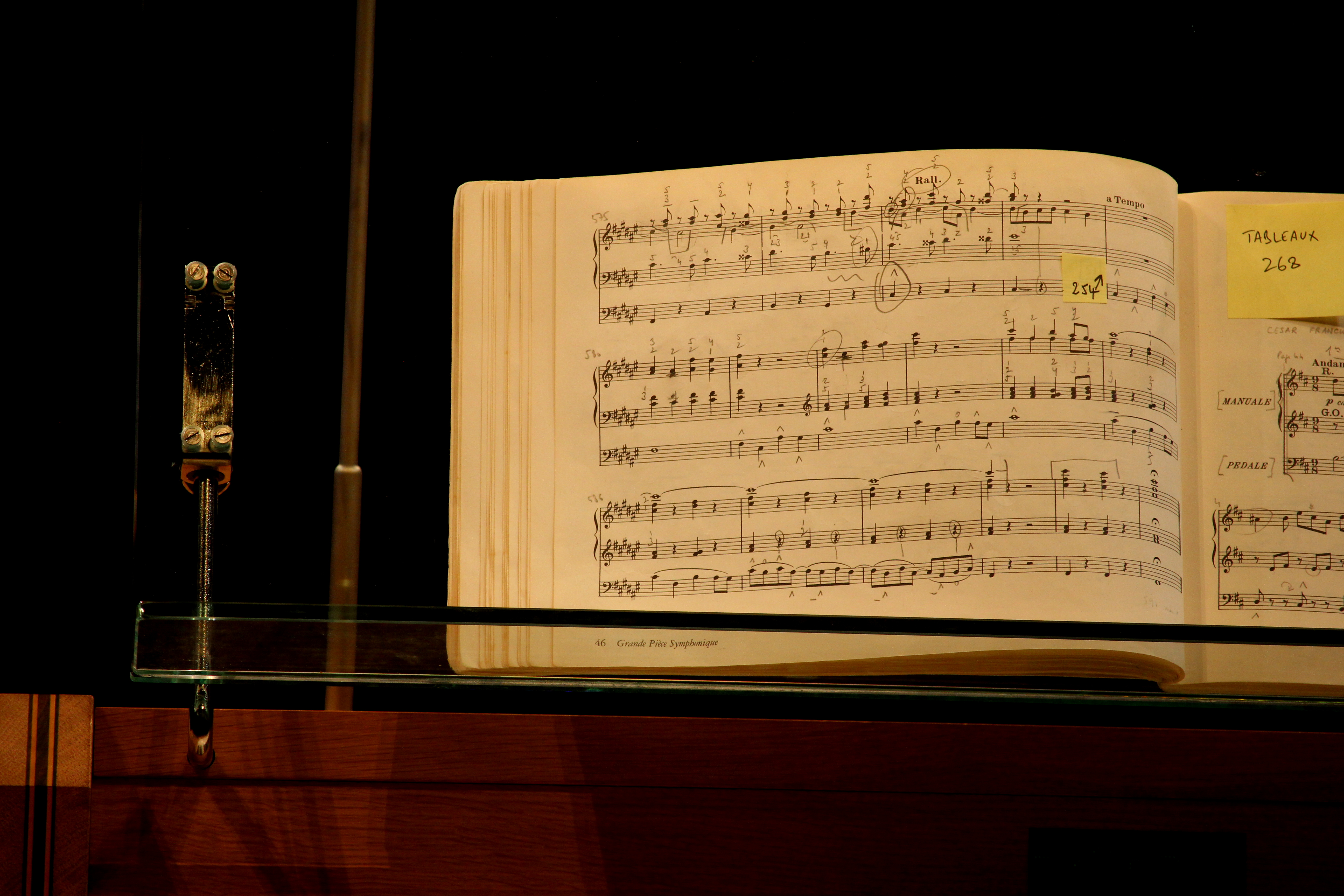

Au programme de ce concert qui sera bientôt diffusé à 20 h sur France Musique ? La Grande pièce symphonique de César Franck et les Tableaux d’une exposition transcrits par l’interprète en personne. La séance s’ouvre par le gros mastodonte qu’est la symphonie-avec-un-titre-périphrastique du Franco-Belge. D’emblée, on est impressionné par le défi sonore : avec un compositeur de cet acabit, dont les pièces profanes s’épanouissent dans des églises avec orgue en rapport, la création d’une ambiance spécifique est indispensable – un peu comme le jazz gagne à être ouï dans un club, verre à la main. Ici, l’acoustique sèche évite certes tout excès de réverbération mais annihile surtout le moindre espoir d’atmosphère franckiste « comme on la connaît » de par le fait même de la tradition, badabam.

Loin de se laisser désarçonner par cette évidence qu’il avait, en connaisseur, en travailleur et en habitué, anticipée, Vincent Genvrin accentue, par ses choix techniques et musicaux, la caractéristique inhérente et à l’instrument et à l’auditorium. Pour ce faire, par exemple, il associe à des doigts précis la méticuleuse utilisation des pédales d’expression. Sérieux, le zozo ? Moins, peut-être, qu’intérieur, ce qui n’est certes pas synonyme d’ennuyeux, alléluia. Il s’agit plutôt pour l’artiste de fomenter un équilibre entre la partition et le rendu, forcément plus étique que dans des vaisseaux flatteurs comme peuvent l’être d’amples églises.

Ainsi l’entrée du premier thème n’est-elle ni sautillante, façon Virgil Fox, ni pédago-chianchiant, façon j’ai cité personne. Pourtant, l’instrument ne facilite pas la tâche : par exemple, on regrette – bon, c’est le rôle du pseudocritique aussi, hein – l’absence de prestance du Prestant, si si, lorsque dialoguent jeux de pédale et clavier. L’orgue – curieusement, le programme s’étale sur les événements historiques autour des œuvres mais ne dit rien de la composition de l’instrument, ce qui serait quand même hyperplus intéressant – déçoit moins dans les pianissimi, toutes boîtes fermées, même si l’accord entre les anches de détail et les ondulants paraît alors d’autant plus perfectible, cela dit pour avoir l’air de s’y connaître un brin alors que l’on retranscrit juste une impression de concert, hop-lô.

L’organiste, lui, propose une prestation très concentrée et marquée par ses :

- souci de caractérisation des différents types et esprits musicaux ;

- concentration sur le texte qu’il veille à ne pas surcharger d’attention ;

- volonté de respiration au moment de changer de mood ; et surtout, tant pour les traits de pédale que pour l’indépendance des quatre prolongements principaux du torse,

- maîtrise technique absolue qui rappelle que la virtuosité, façon Vincent Genvrin, n’est jamais contradictoire avec la musicalité – y compris quand l’instrument peine à rendre la poésie ou les sautes d’humeur de cette grande et belle musique.

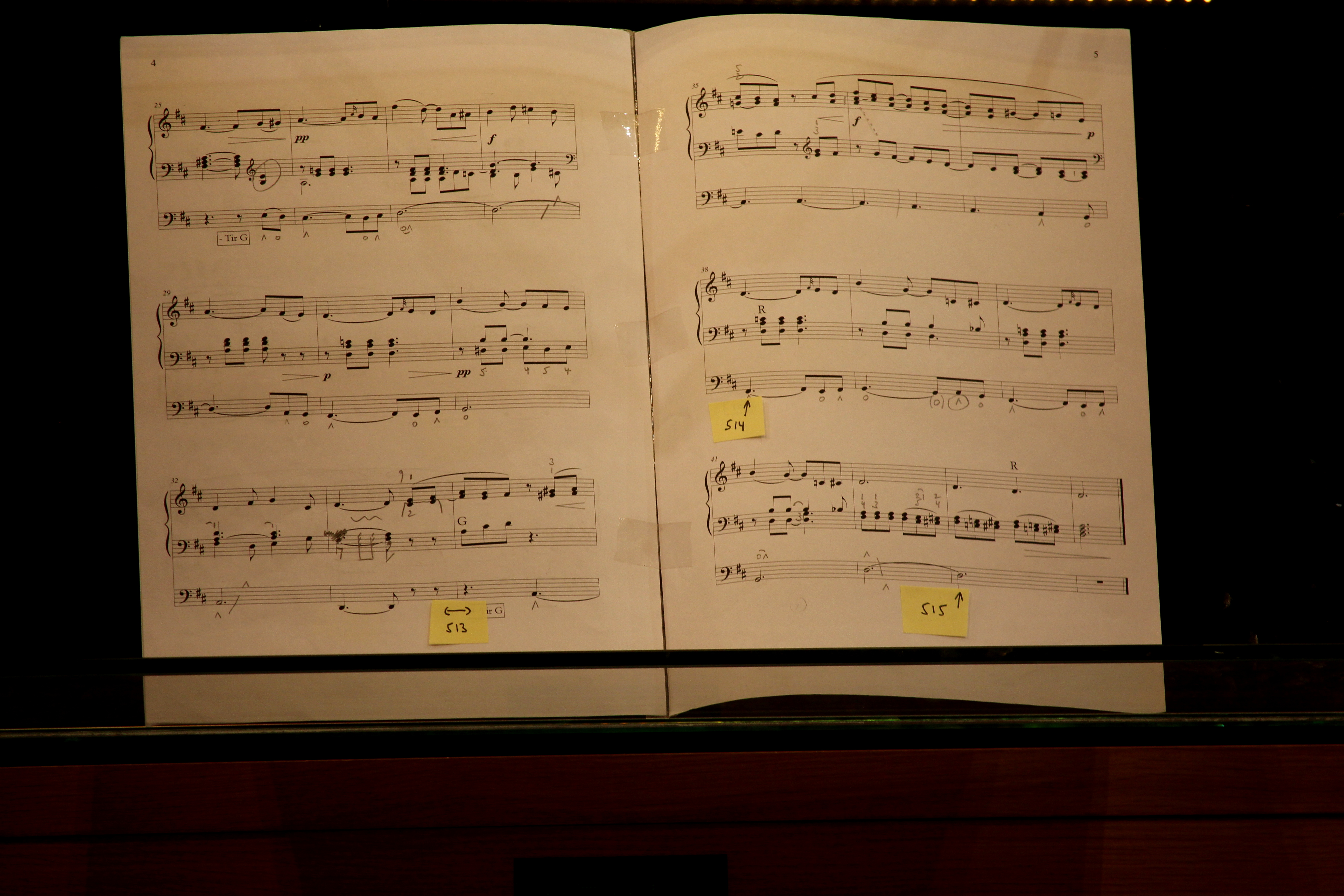

La seconde œuvre au programme est donc ce blob que sont les Tableaux d’une exposition de Modeste Moussorgski. L’œuvre est moins connue que ses adaptations, dont l’orchestration ravélienne n’est qu’un avatar parmi d’autres, feat. le remix pour deux orgues proposé par Guy Bovet. Jadis, Vincent Genvrin en a écrit sa propre transcription et l’a enregistrée. Il remet l’ouvrage sur le métier, fort d’une science de l’harmonie, d’un art patent dans l’agencement des couleurs sonores et, c’est pas rien, d’une technique flamboyante. Là encore, le terme est ambigu : cette flamboyance est un possible, non une obligation. Ainsi, la première Promenade est énoncée paisiblement (mais avec double pédale si besoin, les connaisseurs unijambistes apprécieront), car brio technique ne signifie pas extravagance décibellistique, allez zou.

Preuve en est ce « Gnomus », inquiétant à souhait, dont l’orguisation, et hop, fait surgir la malice et la fureur. La deuxième Promenade renouvelle le thème par l’ajout de fonds pertinents… et toujours cette incroyable aisance au pédalier. Vincent Genvrin étant un garçon sérieux, le ravélien « Il vecchio castello » privilégie avec finesse l’évocation au spectaculaire. La troisième Promenade crescendise mais sans se spectaculariser à outrance – pof, deux néologismes dans la même sentence sotte, c’est cadeau. Les « Tuileries » associent légèreté et efficacité, quand « Bydlo » imprime plus profondément la marque Genvrin, id est cet art de tamiser pour ménager un crescendo élégant dans les tensions du discours. Pour paraphraser mon grand maître, M. Stupalaci, l’interprète tente de peindre la couleur sans la couleur… mais avec la palette sonore à sa disposition, lui.

Dans cette perspective, la quatrième Promenade trahit la grande familiarité du musicien avec son médium, tout en adressant un juste médius préalablement humecté aux vieilles de tout âge et tout sexe imaginant que l’orgue, c’est d’abord un gros truc qui joue fort. Le « Ballet des poussins dans leurs coques » amplifie ce message manuel en proposant une version digitale et impressionnante à souhait, bien que l’artiste se refuse à mettre corporellement en scène sa technique – genre « Nan, mais c’est normal, rien d’exceptionnel, limite je suis pas en forme, n’importe quel regardeur de Cyril Hanouna et même quelque ordure soutenant Pharaon Ier de la Pensée complexe, c’est dire, peut en faire autant », etc.

L’hymne des juifs conduit Vincent Genvrin à pétrir davantage sa matière sonore jusqu’à attribuer le thème au pédalier. Le marché de « Limoges », longtemps plus connu que celui, hécatombique comme chez Achille, de Brive-la-Gaillarde, montre que pétiller n’inquiète pas le virtuose, mais ne le contraint pas à se départir de son sérieux. Ainsi refuse-t-il la facilité qui consisterait à surjouer des doublettes. Transcrire, fût-ce des pièces démonstratives, ce n’est pas forcément crâner, c’est prolonger un talent musical en lui offrant ce que nos amis poètes de l’informatique appellent « une autre extension ».

Avec « Catacombae » s’ouvre la séquence flippe de la suite, qui culmine avec « Cum mortuis un lingua mortua ». Déjà, du latin, bon, mais y a mieux ! Contrastes entre graves et deux pieds tremblants – réglables, parce que l’on ne peut cacher le cordon ombilical mais régler les tremblants, on peut, quelle bande de fucking faquins, bordel (peste, je me suis lâché jusqu’à employer « faquin », Dieu m’en préserve) – saisissent l’auditeur, que « La cabane sur des pattes de poule » de « Baba Yaga » ne rassure pas. La terrible sorcière est prise en charge par la pédale en tirasse, aucun sous-entendu dans cette remarque – le sait bien l’organiste qui est obligé de dire « et c’est pas un jeu de mot » quand il parle de la grosse pédale expressive ; et Vincent Genvrin profite de son aisance technique pour accentuer utilement les contrastes entre les différentes phases du morceau. La « Grande porte de Kiev » finale est lancée sans hâte et sans triomphalisme, ce qui permet au musicien de tirer le meilleur de son outil, grâce à :

- une double pédale récurrente,

- une science des claviers qui subsume quelques rares flottements propres au live, comme autant de spéciales dédicaces à ceux qui, depuis une heure un quart, bisquent de ne trouver guère de failles dans la perfection sérieuse de cet homme sérieux, et

- une registration aussi progressive que maligne, dont on comprend combien elle a pu enthousiasmer Lionel Avot, le maître des lieux.

Deux bis transcrits, rien de moins, dont le dernier manualiter, finissent d’enthousiasmer le public en dépit d’une sonorité qui, décidément, même sous les doigts de maîtres comme Paul Goussot ou Vincent Genvrin, que l’on soit au balcon à cour ou à jardin, ou au troisième rang de l’orchestre, peine à éblouir l’auditeur. Ce sera bien le seul regret, certes de taille, inspiré par un concert remarquablement préparé, supérieurement joué et musicalement sérieux mais, ou donc, stimulant. Pas de quoi nous empêcher, nous qui avions réservé notre place plus de trois mois plus tôt (rageant de n’avoir point pu le faire encore plus tôt), d’espérer la révélation du prochain concert in situ de Vincent Genvrin, c’est dire.