Vasarely, « Le Partage des formes », Centre Pompidou, 5 mai 2019

L’art, ce n’est pas ce que tu crées mais ce que tu fais de ce que tu crées : telle semble être la morale que porte l’exposition Vasarely, la première depuis un demi-siècle, en voie de dislocation au Centre Pompidou. En effet, de son travail originel de publicitaire, le peintre retiendra de nombreux éléments qu’il recontextualisera dans une problématique artistique. À l’inverse, de ses perspectives artistiques, il fera un outil de communication au service des entreprises étatiques fortunées – automobiles et Banque centrale.

La contextualisation et la décontextualisation comme substantifiques moelles de l’art (qu’est-ce que l’art ? quand ? pourquoi ? quelles limites ?) paraissent ainsi être le fil conducteur de la déambulation selon trois optiques :

- l’intégration dans l’art de dérivés publicitaires (attractivité, techniques graphiques, souci de diffusion…) ;

- réinvestissement décalé de la science (microscope parcellaire, géométrie déformée…),

- divagation de l’art hors des musées et galeries (aménagement intérieur, urbanisme, reproductivité artisanale donc plus « populaire »…).

Aussi la question du franchissement, de la mutation et de l’identité artistique guidera-t-elle ce compte-rendu.

Les premières productions connues de Victor Vasarely (1906-1997) ressortissent de son métier de graphiste. Pour autant, la tentation de l’art muséal se manifeste nettement dans cette exposition, avant même que le principe du damier, repéré alors, devienne sa signature cosmique. Le Centre Pompidou souligne l’intégration des références artistiques alors en vigueur dans des travaux comme ce « Ping-pong » où se côtoient des émotions surréalistes et, en un sens géométrique, cubistes.

Ce qui saute aux yeux, presque au sens propre, est sans doute une facilité téléologique dont le visiteur a du mal à se départir : d’emblée, prédomine le travail sur le mouvement. Les tableaux présentés se refusent à l’immobilité, comme si cette fixation de la matière, figurative ou non, tentait de se déprendre de sa matérialité. Les célèbres « Deux zèbres » suggèrent cette tension entre la représentation plane, la suggestivité figurative et l’énergie qui floute les limites du rendu – ce sur quoi insiste le cliché infra par son cadrage en biais.

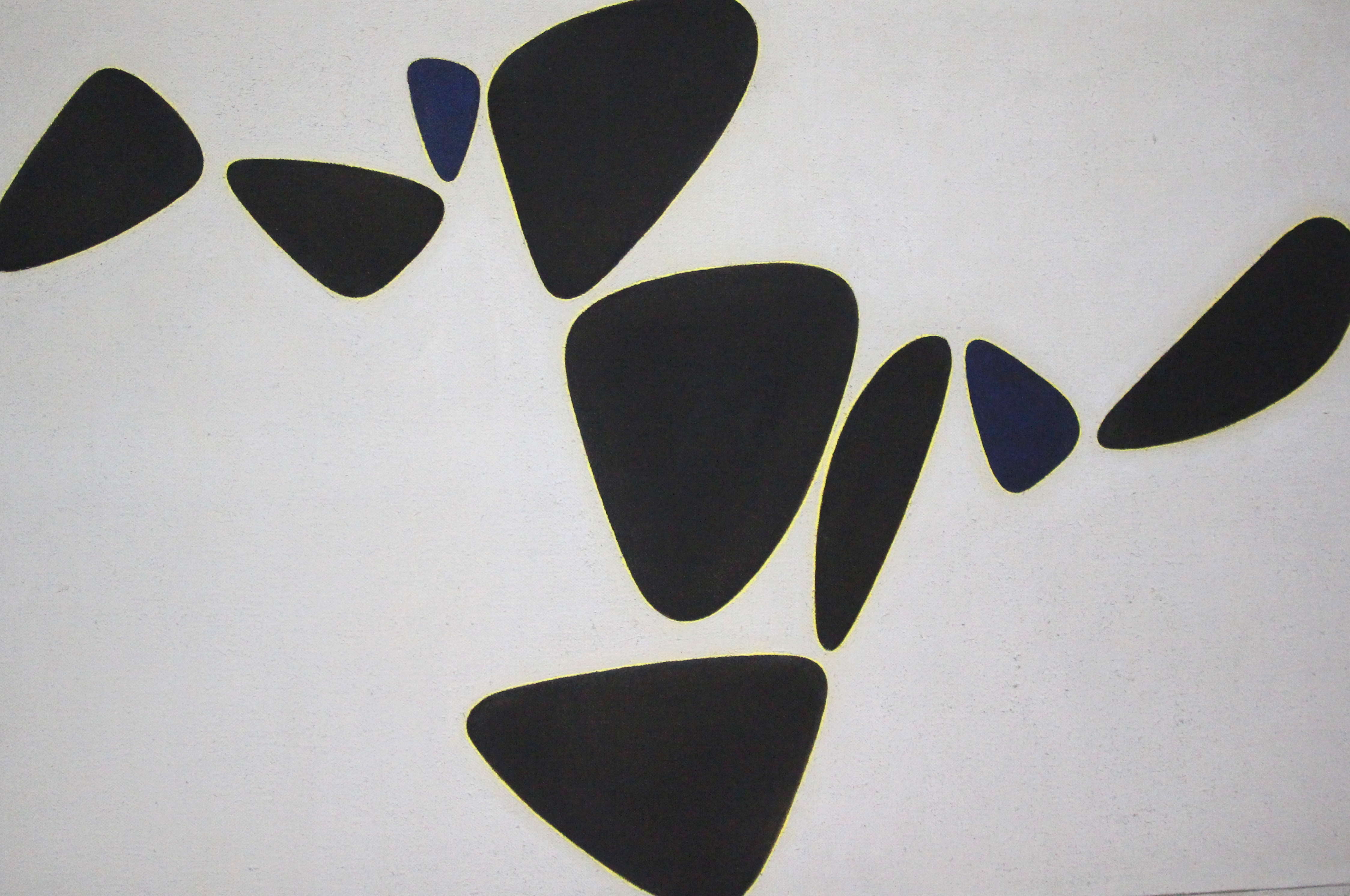

À cette dynamique semblent s’opposer deux recherches d’après-guerre, quand Victor Vasarely le graphiste artiste devient Vasarely l’artiste. Un axe le conduit à travailler la matière elle-même. Ainsi de son intégration de galets où l’organisation, l’imprégnation, les couleurs font art. C’est souligner l’évidence que d’affirmer que cet axe, contant fleurette à l’art brut, rejoint les préoccupations évoquées sur trois points communs :

- le refus d’un plan fixe ou d’une toile plane et immobile – ici, il s’agit d’une pièce en plusieurs dimensions ;

- le questionnement des limites de l’art – ici, l’intégration et le travail sur des matériaux bruts transforme la nature en proposition artistique ; et

- le déploiement des possibles dans un traitement pictural que de nombreuses toiles vont ensuite scruter, malaxer, décliner, affiner, détériorer, modifier, etc., jusqu’à effacer la nature minérale, objective, du galet submergé par l’art comme il fut poli par la mer.

C’est ce mouvement que paraît symboliser le galet. Au polissage immaîtrisé, soumis à des forces planétaires, succède l’art. Celui-ci devient le polisseur du réel, autrement dit le révélateur d’une identité jusque-là celée par la définition apparemment fixe de l’objet (un galet, c’est un galet). Ainsi rejoint-on notre problématique liminaire. De fait, l’art n’est rien d’autre que la capacité à déplacer donc dépasser triplement l’évidence monolithique selon trois axes.

- La toile apparemment plane apparaît en plusieurs dimensions ;

- la peinture fixe s’anime par le jeu de l’illusion optique ;

- le geste et la geste esthétiques remotivent l’objet in-signifiant en œuvre d’art.

En sus du travail sur la matière, une seconde recherche appuie cette exploration : non plus le travail sur la matière, mais le travail dans la matière. En effet, Vasarely travaille des photos prises au microscope, qu’il découpe et colle. Dans les deux cas, il s’agit de détourner un objet (minéral ou scientifique) pour en révéler le potentiel artistique – et, en retour, souligner la dimension tellurique de l’art, cette discipline qui révèle le cosmique dans le trivial.

D’un point de vue diachronique, l’œuvre de Vasarely souligne qu’il n’y a – presque – nulle opposition entre le trivial, le minuscule et le cosmique : c’est le même mouvement de l’art qui nous propose de « résister efficacement à la soudaine déréalisation d’un monde où tout est vue [au sens d’effet de la vision], déjà vu et instantanément oublié », selon l’expression de Paul Virilio (L’Art à perte de vue, Galilée, 2005, p. 108). En quelque sorte, Vasarely nous indique un biais pour nous réapproprier le réel. Dès lors, son art ne nous permet pas de nous évader mais bien de nous re-familiariser avec le réel et d’en découvrir des possibles insoupçonnés.

Si l’on admet ces prémisses, il paraît logique – oui, avec la mauvaise foi de celui qui connaît la fin de l’histoire mais avec une certaine logique aussi, malgré tout – que la suite de l’aventure Vasarely passe par une remise en cause à la fois des formes et des couleurs. En effet, formes et couleurs encadrent notre vision ; c’est en les malaxant que le peintre peut parvenir à saisir le regard à le surprendre, à l’interroger selon de multiples stratégies, parmi lesquelles :

- la concaténation de figures et de contrastes chromatiques,

- la séduction du visiteur par l’utilisation de formats importants où le regard se perd,

- la déréalisation des images pour extraire le regard de sa pulsion de reconnaissance, etc.

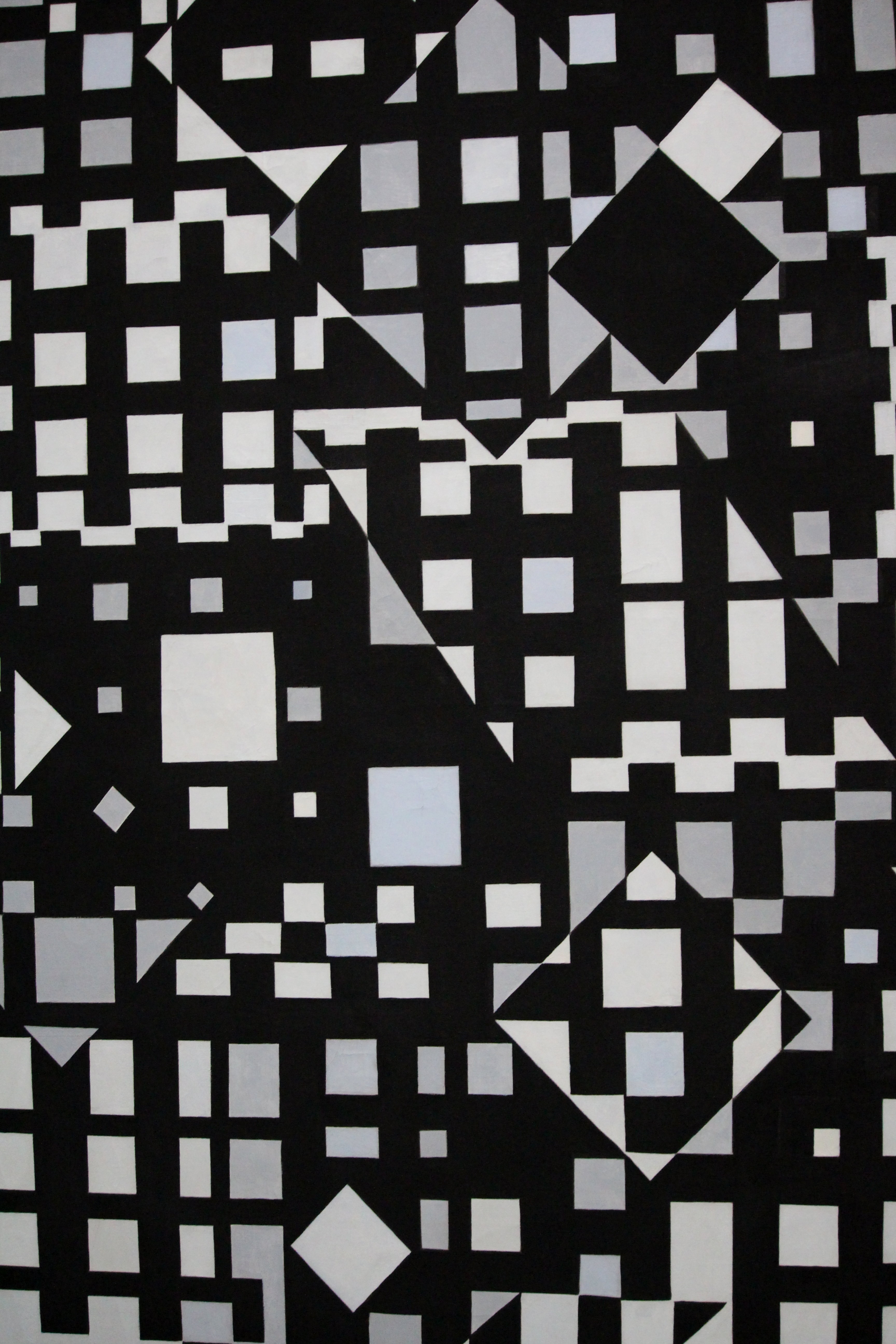

La série « Gordes » et la série « Denfert » propulsent le curieux dans un monde à la fois linéaire et fragmenté. Cette gémoétrisation de la peinture, qui n’exclut pas le travail sur le volume et l’effet de matière, est doublement fascinante : elle crée un paysage irréel et irréaliste ; et elle assouplit la géométrie en la soumettant à la conception fluante du peintre. De la sorte, ce qui devrait être cadré (le paysage) ou cadrant (la géométrie) est comme dissous par l’acte pictural.

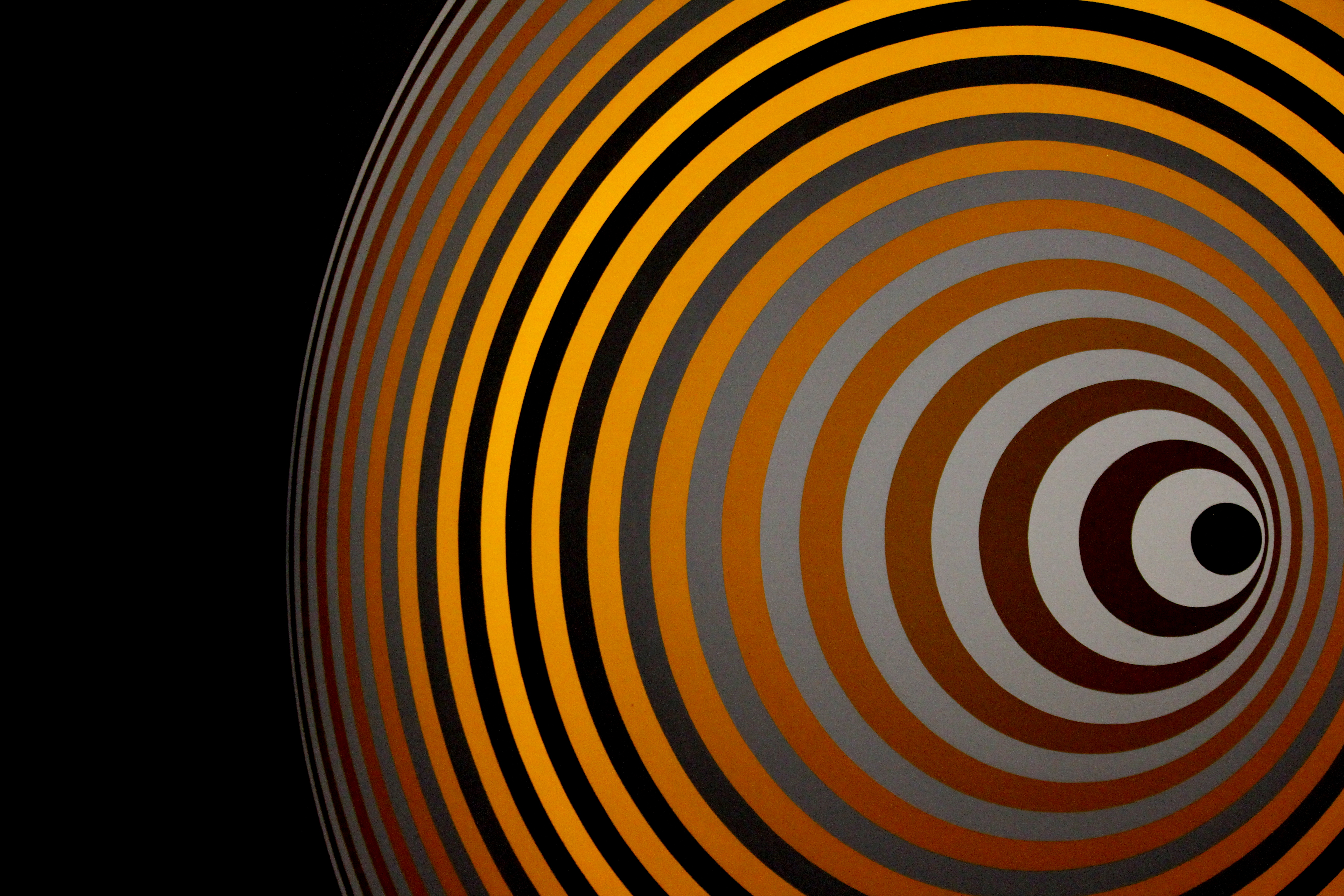

L’abstraction formelle s’associe alors avec une progressive extinction de la couleur, mais non de la lumière. Tout se passe comme si l’artiste travaillait à épurer la peinture, à la débarrasser de sa capacité à fixer des éléments de reconnaissance, à perdre d’abord les repères intellectuels puis les repères visuels. Les formes géométriques en noir et blanc désamorcent non seulement tout figuratisme, mais aussi toute fixité.

Dernière étape avant les œuvres ondulatoires, la production de la seconde partie des années 1950 joue sur trois éléments principaux :

- la répétitivité,

- le zoom et

- le changement d’échelle.

Ainsi, elle suscite à la fois un malaise et une fascination visuels, où les deux grandes marques vasarelyennes jusqu’ici évoquées – le mouvement et le décentrage du regard du visiteur – atteignent un apparent paroxysme (la suite prouvera que le climax est encore à venir).

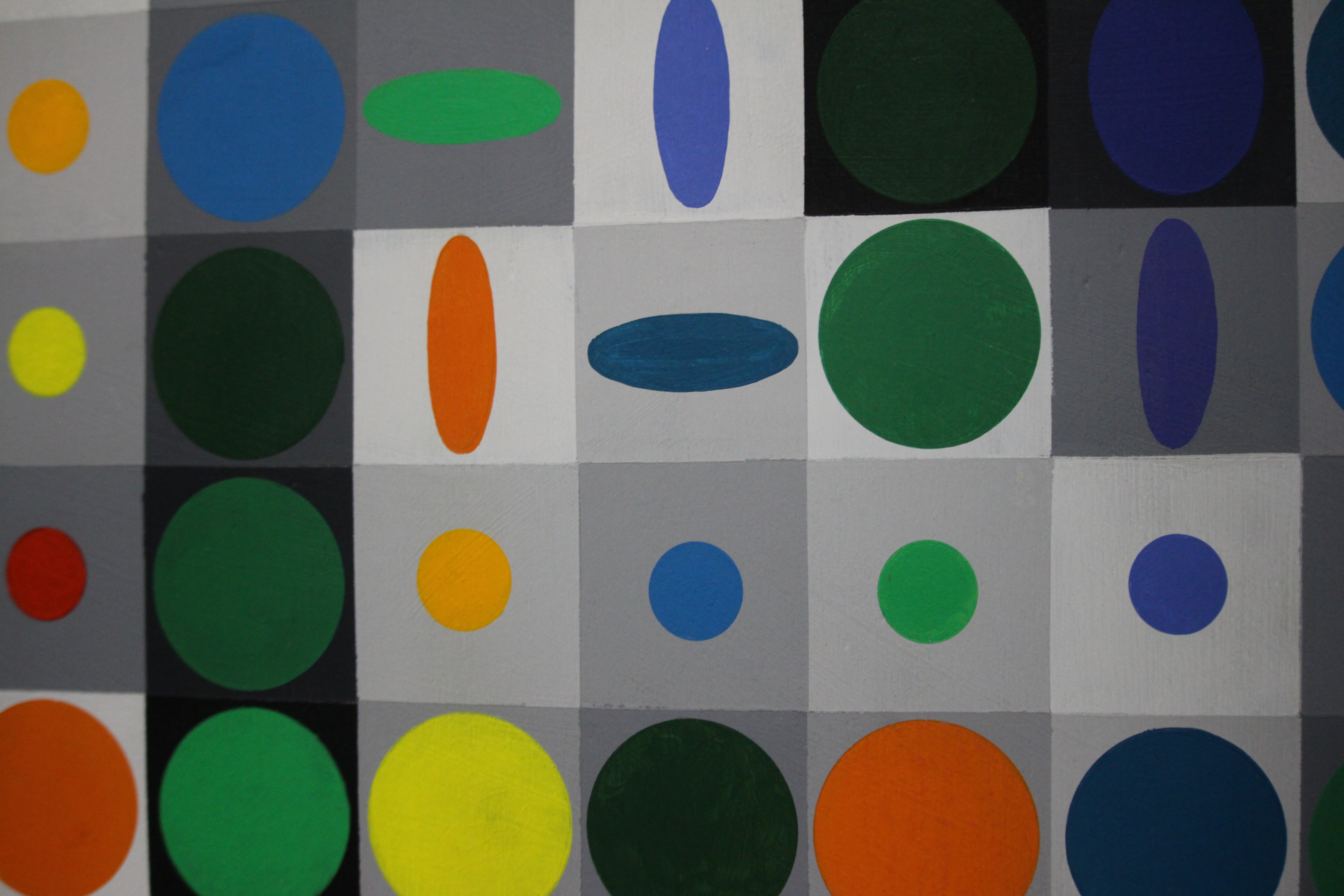

Pour le visiteur naïf et de bonne volonté que nous tâchons d’être, cette section est particulièrement stimulante, se maculât-elle de traits d’humour pour cartélistes scientifico-poètes (ainsi lit-on : « Toute classification est vaine car les œuvres de Vasarely sont à la fois ondes et corpuscules vibrant à l’unisson », et conclut-on : tsoin-tsoin). Le systématisme du procédé s’enrichit de variations formelles (carrés, ronds, traits, déformation des parallélépipèdes) qui s’atténuent quand « l’op art », cette illusion optique du trompe-l’œil géométrique et pseudo-ondulatoire, emporte tout sur son passage.

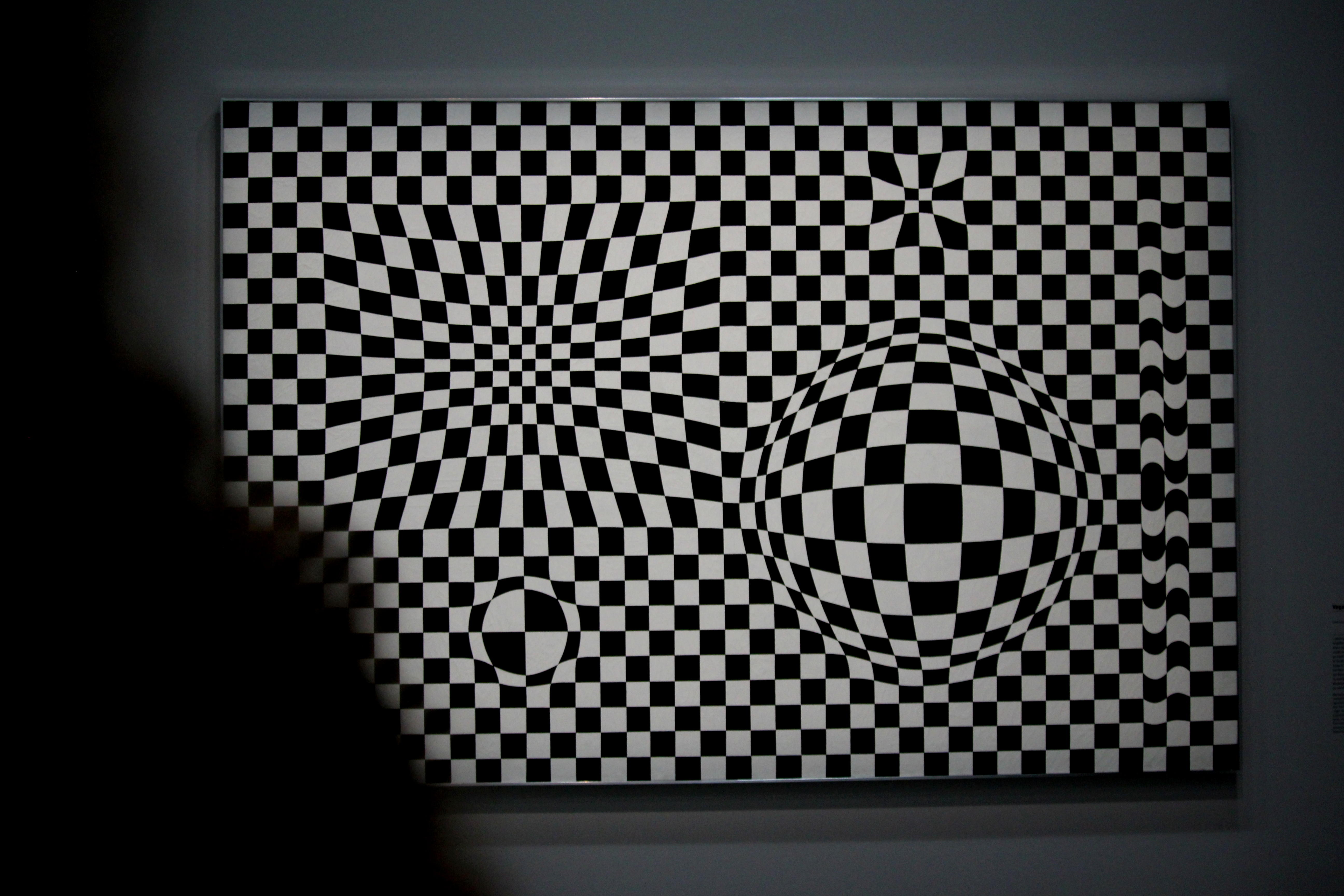

Ce moment-clef du vasarelysme, développant une technique du damier déjà présente dans les publicités de ses débuts, mérite que l’on continue de la louer pour au moins trois raisons.

- La synthèse du mouvement et de l’abstraction est assurément brillante ;

- elle a ce côté divertissant que l’art contemporain aime tant, et que le visiteur, même snob, ne peut rejeter per se ;

- elle est d’une efficacité techniquement remarquable et creuse parfois avec une maîtrise remarquable la double question des proportions et des contrastes de teintes.

Pour autant, l’on se réjouit que Vasarely ait eu la finesse de l’interroger en conceptualisant un alphabet optique, à vocation business, qui remet la question de la forme au centre de son travail.

L’artiste définit un monde pictural articulé autour de formes géométriques intégrées à un carré. Ce projet de néo-cubisme n’a pas qu’une fonction esthétique : il vise, et pourquoi pas, à conquérir le monde. Seul celui qui n’a jamais souhaité gagner quelques subsides ou augmenter sa fortune – ce qui revient au même – s’offusquera d’une telle vénalité. Le visiteur de l’exposition, lui, explorera avec intérêt la capacité d’un peintre à créer un marché à partir d’un protocole qui semble, admettons-le, plutôt ténu en matière de créativité. Start-up nation, nous voilà ! Facétie anachronique dissipée, deux points peuvent alors être évoqués.

- D’une part, il s’agit d’une période nouvelle dans la production de l’artiste, où l’exploitation protéiforme d’un procédé – sur plastique, céramique, bois – tente de se mâtiner de projets cybernétiques (IBM s’associa au zozo pour tâcher de créer à la chaîne à partir de son process).

- D’autre part, grâce à ce nouveau développement, Vasarely remet au centre cette idée selon laquelle l’art n’est pas ce que l’on crée, mais ce que l’on fait avec ce que l’on crée.

Cette proposition d’art permutationnel, selon son appellation, peut séduire par son opposition, quasi oxymorique, entre

- la simplicité du langage,

- l’ambition artistique revendiquée et

- les techniques de colorisation jouant avec métier sur les mutations chromatiques.

À ce stade de la notule, on va pas s’mentir : c’est pas exactement la partie de la proposition artistique qui nous semble avoir produit les fruits les plus goutus. C’est pas que c’est pas bien, c’est juste que les gommettes, bon, on n’a pas la fascination pour le principe qui nous permettrait de prétendre y voir un minimalisme signifiant qui blabla.

Ou alors, peut-être pour jouer au Twister en maternelle ?

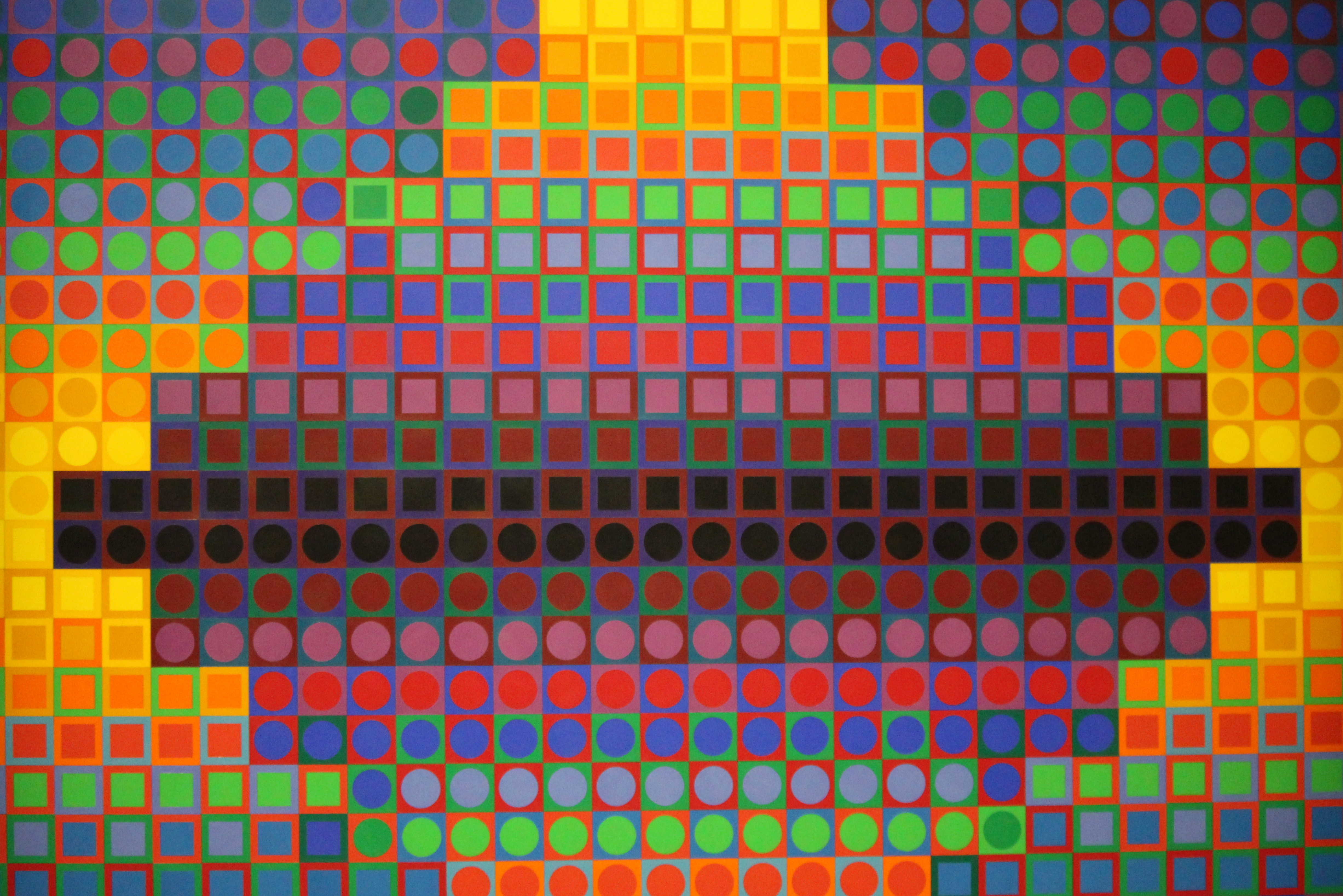

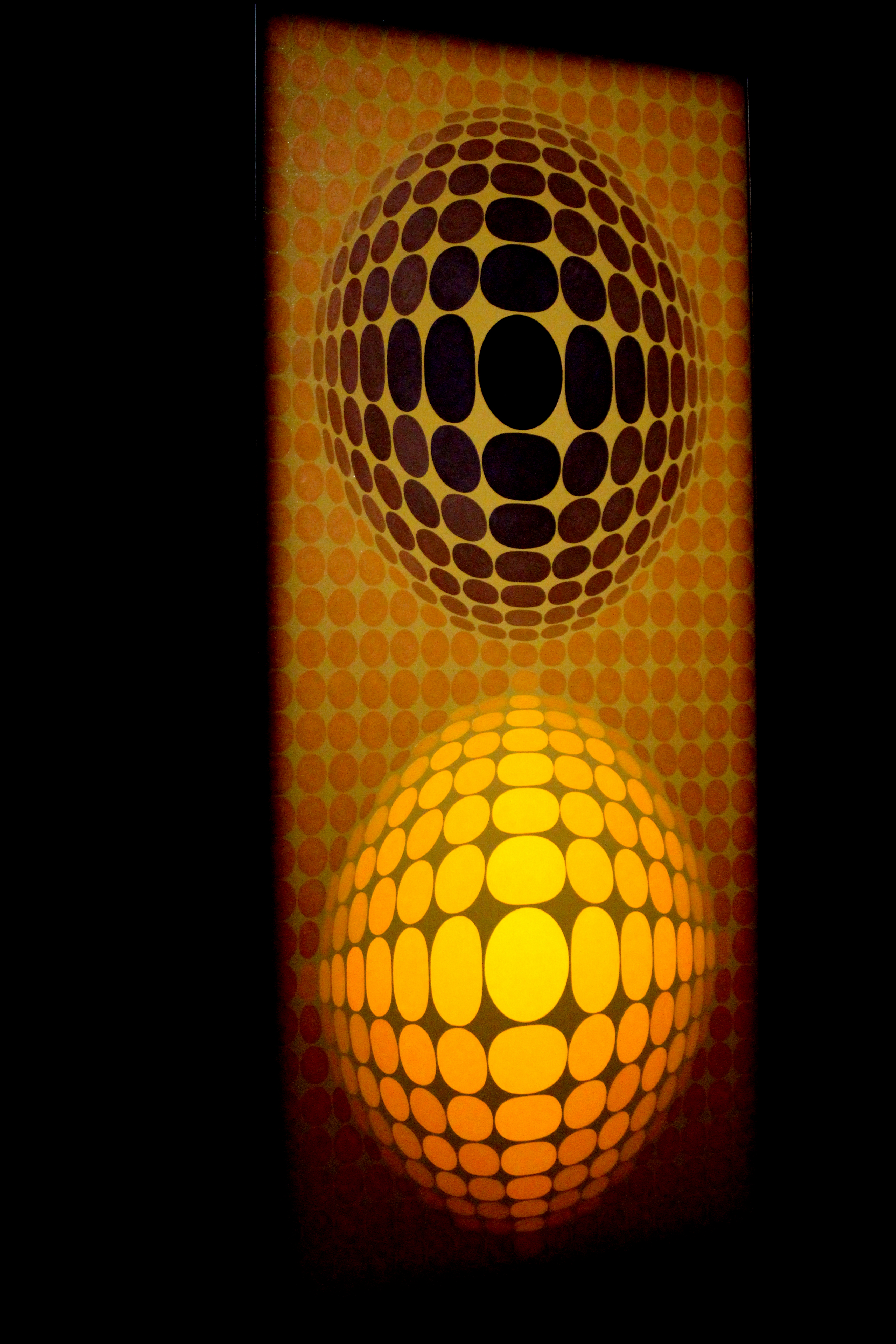

Pourtant, se fomentent dans ces apparentes billevesées une mutation remarquable – celle qui va susciter la fusion entre couleur et forme. Cette synthèse s’appuie sur ce que les connaisseurs nomment la paramétrisation de l’art en tant que système reproductible. Dans Le rêve (« Alom »), en papiers sérigaphiés, le peintre s’approprie l’effet de sfumato, ce flou qui donne une impression de profondeur, tentant d’humaniser, par l’invocation de l’inconscient, une mécanique de production – sera-ce une image de l’humanité à l’ère industrielle ou post-industrielle ?

Le procédé technique, largement réutilisé, relève plus du nuancier Pantone que de l’art qui, à titre personnel, nous éblouit. Ce nonobstant, il travaille une matière évolutive, jouant sur les contrastes et les mutations, et suscitant de juteuses commandes de la régie Renault, pour son logo – donc ses concessionnaires, premiers afficheurs de Vasarely en France pendant une vingtaine d’années – et de la Banque centrale allemande cherchant des disques polychromes pour habiller son réfectoire, c’est dire si les banques en général, et les banques centrales en particulier, c’est sérieux.

Ainsi l’art sort-il aussi de son petit domaine, tant moralement (il s’assume comme ce qu’il a toujours été, un business) que géographiquement (comme l’architecture se présente comme art et politique plutôt que comme technique fonctionnelle, l’art pictural aspire aussi à investir l’espace public). De même que la forme redevient fluante et insaisissable, de même l’art refuse de se cantonner à son espace muséal et galeriste supposément naturel, fricotant même avec l’entertainment de masse via la pop music et les circonvolutions de feu David Bowie.

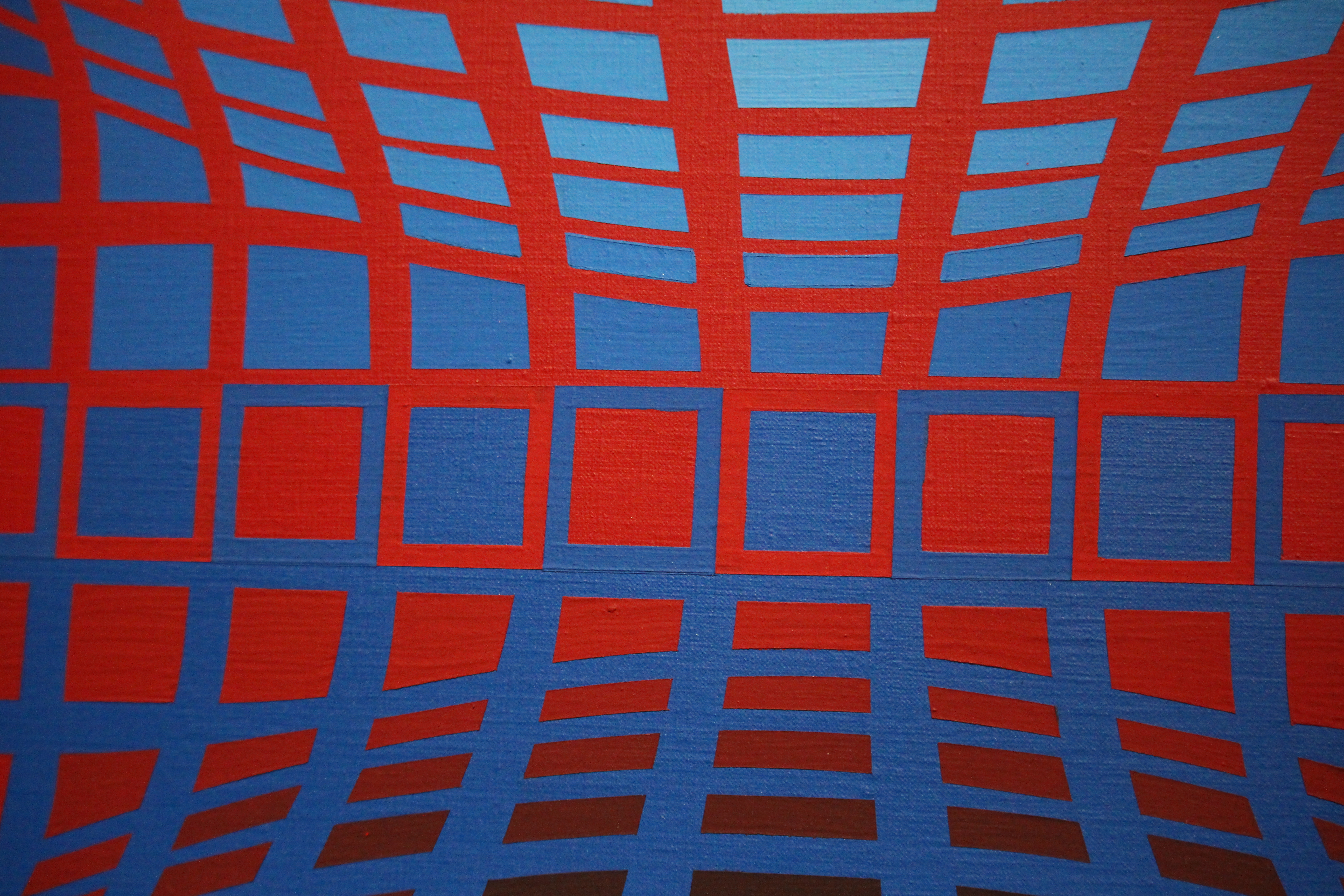

Les effets optiques qui concluent l’exposition s’ouvrent sur « Vonal Zöld » et « Szem », des fonds et des carrés à vocation hypnotiques. Fils et assistants s’en donnent alors à cœur joie pour décliner le procédé et lui assurer de multiples développements, en fonds comme en carrés, concaves et convexes. Comme on aimait le faire dans les années 1970, une phraséologie scientiste autour de « vortex » ou de « bulles » cosmiques, ces trous dans l’espace déformant la continuité des mondes, animent et étayent des tableaux en série visant à aspirer le contemplateur sur l’air disneyique du « Aie confiance » sans, toujours, mais ce n’était sans doute plus le but, convaincre que la réitération des procédés ressortissait toujours de l’art plus que, stricto sensu, de l’artisanat financièrement fructueux.

Du coup, encouragée par cette absence de complexes de l’artiste, la photographe décide d’outrepasser son rôle fonctionnel et se prend pour une instagrammeuse en folie. La voici qui recouvre de son ombre manuelle une polychromie multidimensionnelle. Pourtant, le projet est presque sérieux : ici, l’objectif de l’artiste et de susciter des illusions de mouvement par l’ordonnancement des cubes et leur colorisation.

Et, refusant la géométrisation de l’espace, ladite photographe perd ses verres, en un mot ou trois, et propose un adieu amoureux aux grilles mouvantes de Vasarely.

Reprenons nos esprits et synthétisons avec cette fatuité propre aux ignorants, que La Curne de Sainte-Palaye, cité par Jacqueline Lichtenstein (Les Raisons de l’art. Essai sur les théories de la peinture, Gallimard, « NRF essais », 2014, p. 110), résumait en ces termes : « Je n’ai aucune connaissance en Architecture, Monsieur. C’est pourquoi vous ne serez pas surpris que j’en parle en confiance, bien ou mal. »

- Mutations stylistiques et dépassement du cadre de la peinture ;

- habiles illusions d’optique fondées sur la stimulation rétinienne ;

- pratique de l’art artisanal fonctionnant sur la sérialisation d’un procédé (la multiplication de « stimuli plastiques renouvelables » selon la terminologie de l’artiste cité par Denys Riout in : Qu’est-ce que l’art moderne ?, Gallimard, « Folio essais », 2000 [rééd. 2012], p. 126) ;

- réflexions pratiques sur les modalités et les fonctions de l’art ;

- définitions polysémiques, évolutives et volontiers contradictoires du geste pictural…

Tout cela anime cette exposition et attise sans cesse la curiosité du visiteur ignorant que nous fûmes. Dommage qu’aucune prolongation ne soit proposée pour permettre aux retardataires de jouir de cette proposition ; mais l’on apprécia de s’y faufiler lors des nocturnes finales, où l’affluence permettait de circuler en confort – pas négligeable, nom d’un tibonome !