Turner, « Peintures et aquarelles », musée Jacquemart-André, 27 mai 2020

De Joseph Mallord William Turner, il y a fort à parier que quelques hurluberlus intéressés par l’art mais ignorants de la chose (artistique, notamment, mais pas que, on sait se tenir) ne connaissent que le verdict rollinien frappant un tableau du zozo : « Je le trouve très bien peint, ce truc-là. » Or, précisément, l’essentiel de l’œuvre présenté(e) au fabuleux musée Jacquemart-André, n’est pas du tout très bien peinte.

- D’abord parce qu’il s’agit essentiellement d’aquarelles issues des collections de la Tate et, à notre niveau d’ignorance, nous avons décidé que l’on ne peint point une aquarelle, on l’aquarelle, na ;

- ensuite parce que le parcours chronologique proposé remet en cause l’unicité du « très bien », en fonction de l’évolution de l’artiste ;

- enfin parce que cette notion du « très bien » s’efface sous deux autres angles : l’esquisse et l’ébauche.

L’esquisse désigne le rendu d’une impression sur le vif ; l’ébauche désigne la préparation d’une œuvre plus aboutie. La différence ? L’esquisse revendique l’immédiateté ; l’ébauche, la diachronicité (ce croquis en appelle un autre, plus abouti). L’esquisse évoque un moment happé par l’artiste, dans une optique quasi mémorielle même si elle peut inspirer ultérieurement à une œuvre ; l’ébauche signale une étape dans un travail qui vise à un aboutissement ultérieur sur les bases ainsi jetées. Les deux ne sont pas contradictoires entre elles (l’esquisse peut être une pré-ébauche), mais elles ne sont jamais, par définition, très bien peintes.

« Turner, c’est pas toujours très bien peint » sera donc la problématique de notre compte-rendu en huit points.

1. L’esquive, sublimation de l’académisme

Entre esquisse et ébauche, parlons plutôt d’esquive. En effet, l’exposition montre d’emblée que cette esquive s’articule autour de trois axes complémentaires :

- l’architecture insaisissable car trop grande,

- le sfumato donnant de la profondeur, façon Renaissance, et

- la brume brouillardeuse bien anglaise.

Le monde selon le premier Turner n’est ni une architecture, ni un paysage, pas plus qu’il ne sera plus tard une mythologie : il est d’abord une mise à distance, un pas de côté d’autant plus qu’il est à la fois saisissable et insaisissable. Pour le visiteur ignorant des Beaux-Arts que nous sommes, il semble que la peinture joue sur le jeu, si si, entre

- l’effet de réel (je reconnais les trucs qui sont représentés) et

- l’irréalité (l’art les décale, les déréalise, les absente à eux-mêmes, et hop).

Le premier Turner, tel qu’il nous est présenté, paraît s’enivrer de cet oxymoron virulent associant un espace immédiatement identifiable, d’un point de vue générique ou spécifique, et immédiatement flouté. Le jeune artiste offre une pantomime digne d‘une glasnost anticipée : la transparence n’est pas la vérité, elle est l’illusion de la réalité, et il semble que cette extension de l’art – au-delà de la capacité à donner l’illusion de ce qui est réellement – séduise le plasticien.

Turner, « Stourhead, vue sur le lac » (graphite et aquarelle sur papier, 1798). Photo : Rozenn Douerin.

2. L’esquive, saisissement de l’espace

Le niera-t-on ? L’exposition passionnante et à taille humaine (rien de trop pour artomane goinfre, rien de pas assez pour lèvres-pincées craignant de n’en point avoir pour leur pognon) que propose le musée Jacquemart-André est parcellaire. Sans vraiment s’en cacher et sans vraiment l’assumer, elle présente essentiellement le Turner aquarelliste qui fige des espaces sans prétention muséale ou galeriste.

L’argument récurrent du « mais s’il a conservé tout ça, c’est qu’il devait penser que ça valait autant que les tableaux aboutis » témoigne d’un certain malaise, assez amusant car inutile. Le côté inachevé des pièces présentées sublime l’exposition. Ce n’est plus un jeune peintre de la toute fin du dix-huitième que l’on découvre, mais un peintre qui tente de saisir l’espace à grands traits ou à grandes couleurs.

De cet état de fait sourd comme une volonté de figurer le monde non plus par des traits mais par une couleur et un mouvement. Le mélange de la gouache et de l’aquarelle donne de l’épaisseur au projet, sans rien enlever à l’académisme louable de l’artiste (« La Tamise près d’Isleworth » de 1805), soulignant combien les capacités de figuration et d’évocation sont complémentaires et non antagonistes. Il n’y a pas d’un côté le « Je sais peindre » et de l’autre le « Je fais à ma guise », bien plutôt la synthèse entre le savoir-faire et le décentrement du savoir.

Quand l’olibrius est nommé prof de perspective à la Royal Academy (on imagine que ça rigole pas), il continue à la fois de claquer des tableaux entre détails et flous, et d’aquareller avec souplesse. Dès lors, l’esquive est une façon de saisir la tridimensionnalité de notre perception, et Turner sait l’exciter avec art.

3. L’esquive, art de la couleur

Pour Turner-le-voyageur, le monde – donc l’Europe, quand c’est possible car pas trop belliqueux – est un espace à saisir, dont nous captons moins les contours que les variations de couleur. Le monde saisi est semblable à ces mélodies que chacun connaît par cœur mais chante spontanément dans des tonalités souvent distinctes et de l’original, et de celle que choisira le voisin. En ce sens, la France, la Suisse, l’Angleterre sont des contrastes à restituer et non à cartepostaliser.

- Palette du maître. Photo : Rozenn Douerin.

- Pigments du maître. Photo : Rozenn Douerin.

Rien d’étonnant si, en rassemblant ses études de paysages, il catégorise non pas des endroits mais des types de paysages, de l’architectural au pastoral élevé . La forme semble sourdre de la couleur et du rapport des couleurs entre elles, comme si l’artiste substituait à l’ingrédient coutumier de l’effet de réel – la précision du contour – une évanescence évocatrice – celle de formes colorées – qui esquive le plat réalisme pour ouvrir, derrière la technique de l’artisan virtuose, le champ de l’art donc de l’insaisissable.

Turner, « Mer au clair de lune, falaises à l’arrière plan » (1797, gouache et aquarelle sur papier). Photo : Rozenn Douerin.

4. L’esquive, suscitation du mystère

Le travail de Turner semble souvent procéder de l’art abstrait tant l’œuvre se plaît à s’émanciper d’une retranscription immédiatement décryptable. La proposition supra en est un bon exemple. Sans titre, elle peut apparaître comme une pièce dégagée de l’exigence de de pittoresque à la chaîne que pouvait subir l’artiste. Son titre descriptif semble dessiller le regard de l’observateur et ce qui pouvait paraître nébuleux, voire hermétique, devient soudain évident.

Voilà pourquoi nous parlons de l’esquive comme d’un art du mystère : esquive, car saisissement d’un paysage mais d’un paysage non reconnaissable ; mystère au sens de rite réservé aux initiés, en l’espèce ceux qui ont lu le titre. Se profile comme un jeu, aux sens à la fois ludique et spatial, entre entre la généricité du propos (une mer, un clair de lune, des falaises, c’est très banal) et la spécificité du traitement.

5. L’esquive, souci de narrativité

Autant certaines pièces présentées dans l’exposition s’esquivent par le truchement du flou, autant certaines esquivent la platitude d’un « sujet » par la construction d’une narration éclatée et incomplète.

- Éclatée, car elle disperse le regard par la disproportion des masses (imposant navire de commerce, massive forteresse évoquée en arrière-plan, vs minuscules chiens et minime pécheuse) et la disposition des éléments représentés, formant manière de zébrure du bas gauche au bateau en passant par la pêcheuse, puis du voilier au rivage, du rivage vers la forteresse et le ciel aux couleurs étouffées.

- Incomplète, car l’aquarelle saisit des bribes d’histoire (le déchargement d’un navire, la récolte de coquillages, l’attente des animaux) sans les relier entre eux.

Ces « accidents » qui peuplent le port – au sens où ils ne sont pas consubstantiels au port mais l’ont animé ponctuellement – suscitent avec force l’imaginaire de celui qui regarde pour partie par ce qui est clairement identifiable, et pour partie par ce qui demeure suspendu et à jamais réservé à la fantaisie de l’amateur d’art.

Turner, « Venise : San Giorgio Maggiore, tôt le matin » (aquarelle sur papier, 1827). Photo : Rozenn Douerin.

6. L’esquive, science de la lumière

On pourrait craindre que l’esquive soit rien moins qu’une façon de passer à côté du sujet. Au contraire, chez Turner, l’esquive permet de rencontrer le sujet, de lui donner sa véritable dimension, de le laisser résonner visuellement dans l’esprit du contemplateur. C’est le décalage, le recul, le biais qui ouvre le regard.

Ainsi de la Venise supra, transportée dans les nimbes de l’onirisme matutinal tout en conservant ses caractéristiques. Une non-esquive consisterait à saisir la ville sous une lumière plus nette. Le simple choix du moment et l’incroyable maîtrise de la lumière comme de la transparence transcendent l’architecture et subliment la représentation en lui offrant une triple valeur :

- charnelle (les pierres qui constituent la cité sont là),

- liquide (la lagune) et

- céleste (importance des éléments faisant résonner la fragilité de Venise avec son histoire, sa culture et sa notoriété).

7. L’esquive, astuce de la composition

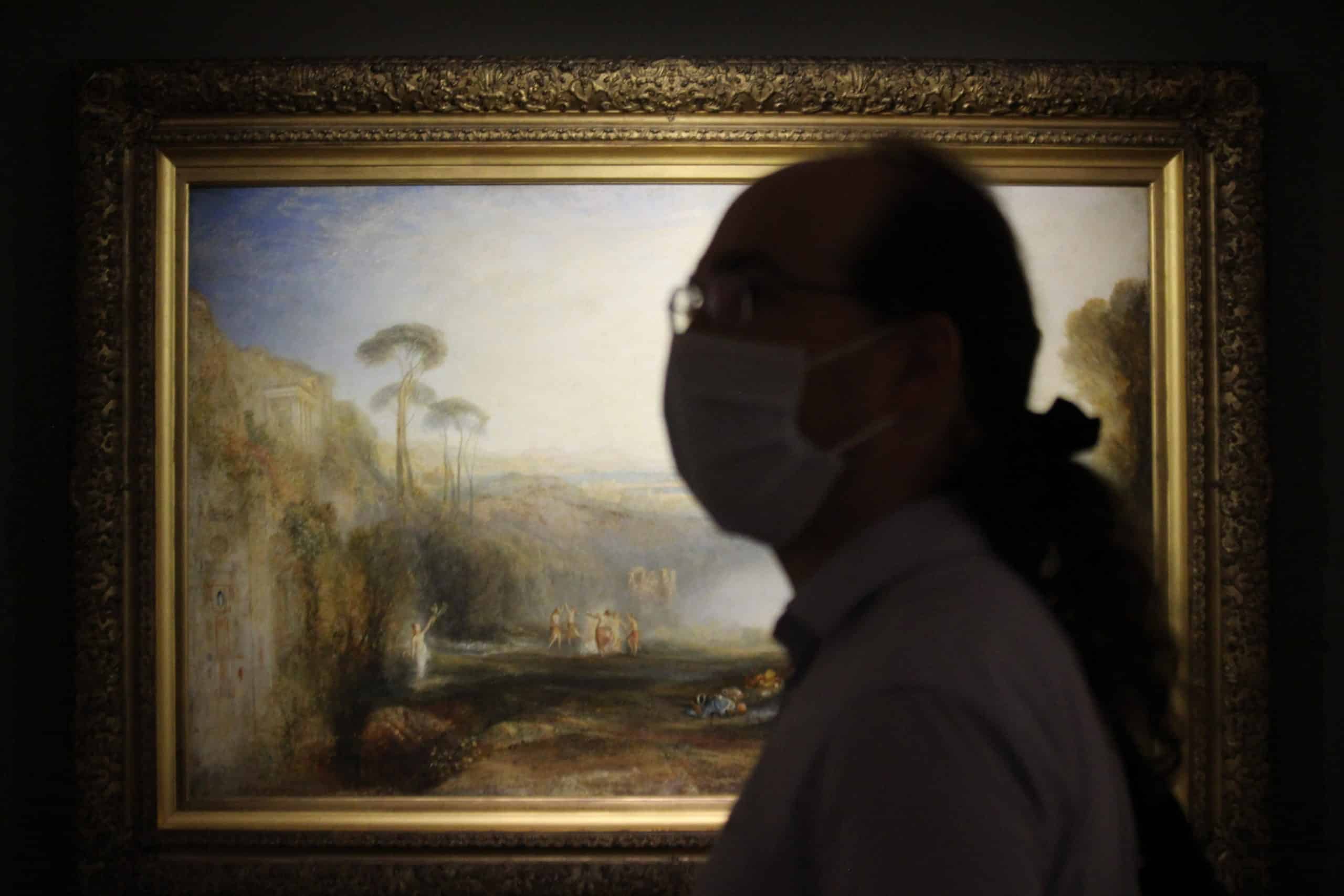

Turner n’a pas uniquement esquivé le réel. Il a aussi illustré des textes (notamment de Walter Scott et de Samuel Rogers) et s’est inspiré d’autres. En témoigne son Rameau d’or, réappropriation extraite de la tétralogie revendiquée comme inspirée par L’Énéide. L’histoire est censée être connue : Énée doit présenter un rameau d’or aux Enfers afin d’y revoir Anchise, son papa. Or, ici, la composition du tableau prend à contrepied la narration fonctionnelle attendue : point d’Énée, une sibylle. Esquive première.

Mais l’esquive va plus loin, qui éclate le tableau en trois scènes et demie, dispersées dans un décor gigantesque. Celui qui regarde est saisi par quatre dimensions :

- le végétal (arbres et fourrés),

- le minéral (forteresse en ruine),

- l’éthérique (place du ciel) et

- le mystique (luminosité au centre qui happe le regard).

- Turner, « Le rameau d’or » (huile sur toile, 1834). Photo : Rozenn Douerin.

- Turner, « Le rameau d’or », détail (huile sur toile, 1834). Photo : Rozenn Douerin.

- Turner, « Le rameau d’or », détail (huile sur toile, 1834). Photo : Rozenn Douerin.

- Turner, « Le rameau d’or », détail (huile sur toile, 1834). Photo : Rozenn Douerin.

- Turner, « Le rameau d’or », détail (huile sur toile, 1834). Photo : Rozenn Douerin.

- Turner, « Le rameau d’or », détail (huile sur toile, 1834). Photo : Rozenn Douerin.

De même, la profondeur de l’œuvre s’articule autour de trois axes :

- l’horizontalité, au centre, semble conduire celui qui observe le tableau,

- la transversalité fait aller et venir le regard de gauche (rameau) à droite (libations) à gauche (danse), et

- les verticalités (parois et arbres) semblent encadrer ces saynètes.

L’esquive n’est donc pas l’évitement mais l’approfondissement du sujet. En effet, elle propose simultanément trois éléments :

- un élément censément objectivable (lieu, histoire, topos paysager ou cosmique comme un coucher de soleil),

- une interprétation personnelle dudit élément, et

- un espace où celui qui regarde a, lui aussi, liberté de s’approprier à la fois le récit et sa traduction picturale.

En cela, l’esquive devient

- une démarche artistique doublement interactive (l’artiste interagit avec un élément objectif et laisse la possibilité à celui qui regarde de se l’approprier dans cette perspective),

- une ouverture que l’artiste ménage à son admirateur, et

- un marche-pied vers l’imaginaire à la fois nourri au plus grand des talents et mis à la disposition du vulgum pecus que nous sommes.

Turner, « Venise, la Piazzetta avec la cérémonie du Doge épousant la mer » (huile sur toile, 1835). Photo : Rozenn Douerin.

8. L’esquive, goût du presque

La puissance fantasmatique du travail de Turner s’exprime dans son inclination pour l’approximation, complément précieux à son sens de la minutie évocatrice. L’environ, le quasi, l’inachevé (c’est le cas de la toile supra) sont autant d’appels aux possibles lancés à celui qui regarde. Moins que le souci de représentation ou d’effet de réel, prédominent l’envie de saisir un moment picturalement riche et capable de nourrir l’imaginaire du contemplateur en anticiper sur le concept d’œuvre ouverte chère à Umberto Eco.

- Turner, « Venise, la Piazzetta avec la cérémonie du Doge épousant la mer », détail (huile sur toile, 1835). Photo : Rozenn Douerin.

- Turner, « Venise, la Piazzetta avec la cérémonie du Doge épousant la mer », détail (huile sur toile, 1835). Photo : Rozenn Douerin.

En s’appuyant sur l’inachèvement de cette huile, l’on pourrait limiter la portée – déjà relative, venant d’un ignorant en beaux-arts – d’une telle remarque. Pourtant, nombre d’aquarelles portent trace de cette opposition entre pulsion artistique et perfection artisanale.

Turner croquait des instants, des émotions, des atmosphères et, souvent, les laissait en suspens. Non qu’il ne se souciât point de démontrer une virtuosité technique évidente et moult fois attestée ; mais bien qu’il parût désirer offrir à son admirateur un tremplin pour l’imagination, troquant

- le finalisé pour le désirable,

- le formel pour le suggestif,

- le brillant pour le génialement singulier, et

- le définitif pour l’inspirant.

- Turner, « Ehrenbreitstein avec un arc-en-ciel » (graphite, aquarelle et gouache sur papier, 1840). Photo : Rozenn Douerin.

- Turner, « L’artiste et ses admiratrices » (aquarelle et pigments opaques sur papier, 1827). Photo : Rozenn Douerin.

- Turner, « Venise : une vue imaginaire de l’Arsenal » (aquarelle et pigments opaques sur papier, 1840). Photo : Rozenn Douerin.

- Turner, « Coucher de soleil » (aquarelle sur papier, 1845), « Whitehaven » (aquarelle sur papier, 1836), « Pluie tombant sur la mer près de Boulogne ? » (aquarelle sur papier, 1845) et « Coucher de soleil jaune » (aquarelle sur papier, 1845). Photo : Rozenn Douerin.

En conclusion, chacun pourra retirer ce qui lui sied de cette exposition à la fois

- concentrée,

- présentée dans un lieu superbe,

- accessible à tous,

- actuellement peu fréquentée (la chance à saisir !) et

- passionnante.

Pour ma part, j’ai particulièrement apprécié la friction que manifestent les œuvres entre

- savoir-faire et lâcher-prise,

- précision et flou,

- sens de l’évocation et goût pour le vague.

Les titres des œuvres,

- tantôt descriptifs,

- tantôt perdus (ils désignent un toponyme spécifique et se concluent par un « ? »),

- tantôt sciemment mensongers (ainsi de la « vue imaginaire » doublement encadrée par des toponymes ou de cette « Visite de la tombe » autour de L’Énéide bien que L’Énéide n’en parle pas),

trahissent la puissance du geste de Joseph Mallord William Turner, par-delà ses tableaux les plus connus et, parfois, très bien peints.

Les experts y trouveront sans doute de quoi picorer ; les sachants s’extasieront de voir la Tate Gallery venir à eux ; les curieux y butineront de grands moments de gouleyance. Quelle que soit sa posture, esquiver cette proposition sur l’esquive, en dépit du prix fort cossu de 15 €, serait peut-être dommage.

Turner, « La Visite de la tombe » (une des dernières huiles sur toile avant que l’obscurité ne happe le peintre, 1850), détail photombé. Cliché : Rozenn Douerin.