Sylvain Beuf Quartet, Sunside, 16 février 2023 (1/2)

Marlène Rousseau et Sandrine Schiappa auraient fait la gueule, ce qui est souvent bon signe : que des hommes blancs cisgenres sur la scène du Sunside, ce 16 février ! Drôle d’époque où l’on prend conscience de ce qui devrait nous paraître scandaleux si nous avions gobé comme il se doit le catéchisme woke censé être entré en vigueur…

Et cependant, quelle bonne soirée nous avons passé en compagnie de bons musiciens enveloppée dans cette bonne ambiance que l’on a connue au Sunside à chaque venue ! Avant d’enregistrer un nouveau disque célébrant Les Couleurs de l’automne la semaine suivante, Sylvain Beuf emmenait son nouveau quartet frotter les compos du moment au grand jeu du live. Tous munis de leurs partitions, les compères entament in peto avec « The world has two faces » (on s’étonne parfois de la spontanéité brute des jazzmen, sans souci de mise en scène ni de travail de texte, occasionnant des amorces du type : « Alors on va commencer par le premier morceau… »).

D’emblée, saisit la souplesse sonore du sax, idéale pour valoriser la simplicité du thème et la ductilité du développement, bien aidée par les très riches trouvailles harmoniques et rythmiques du trio d’accompagnateurs. En effet, bien que le combo ait été formé récemment, la consolidation du soliste – sax ou piano – par les accompagnateurs se révèle vite pertinente. Ainsi des découvertes sonores que, à défaut de bitcoins, mine le piano dans le thème et que font étinceler le groove d’un batteur au taquet et celui d’un contrebassiste beaucoup plus affûté que ses faux airs de Thomas Fersen engourdi laisseraient supputer ! Pour preuve le premier solo de Philippe Aerts, accompagné par les balais de Gautier Garrigue, qui parcourt les différents registres avant de se concentrer sur l’orgasme de la jubilation rythmique dans le médium grave.

« Couleurs d’automne » bénéficie d’une introduction mystérieuse comme un brouillard sylvestre d’octobre, un truc à la fois fascinant et puissant, qui sent l’humus et une vague peur d’être attiré par le sinistre clapotis d’un marais se prenant pour un étang. La méditation de Pierre-Alain Goualch est portée par ses partenaires rythmiques. L’hypnose fonctionne si bien que le public omet d’applaudir le solo. Le sax prend la main pour reprendre le thème et le passer à la contrebasse, dont on apprécie la fusion entre

- proposition mélodieuse,

- goût tonique de la suspension et

- variation des attaques.

La troisième intervention du sax s’accompagne d’une dynamique plus marquée, ouvrant la voie à une synthèse provisoire réunissant onirisme et allant. Une certaine vision du jazz, en somme, qu’acidule la tentation universelle de la tierce picarde !

La rêverie tropicale anime « Masba », anagramme revendiqué de « Samba ». L’affaire étant encore un peu fraîche, Sylvain Beuf n’hésite pas à informer ses complices du tempo choisi. C’est lui qui s’avance en premier, soutenu par la pulsation des rythmiciens et les harmonies de Pierre-Alain Goualch. Derrière les fûts, Gautier Garrigue sambaïse à loisir. Par-delà l’ivoire, le solo du pianiste s’enflamme. Philippe Aerts opte, lui, pour une partition délicate et sensuelle sans pour autant s’exonérer de la pulsation distillée par le batteur. Les descentes toniques et interrogatives du saxo donnent

- de l’air et de l’ampleur au thème,

- de la fluidité au son et

- du charme à la musique.

Le batteur clôt le bal à la fois malin et musical avec de jolis effets de crescendo et decrescendo jusqu’au ralenti final.

« La nuit s’achève »se propose alors de décrire le moment où « le soleil va se lever » et où « on va penser à plein de choses positives”, sous-titre le jazzeux en chef. Le piano s’octroie une introduction méditative, le set permettant de goûter peu ou prou chaque instrument dans sa dimension fonctionnelle de membre d’un quartet et de soliste en puissance, ces deux pôles formant un spectre résolument non-binaire – Marlène Rousseau et Sandrine Schiappa devraient poucer en l’air cette notation. Sylvain Beuf donne alors le tempo et les dernières indications à ses collègues comme pour mieux contraster avec la souplesse qui précédait.

Le thème apparaît tel une mélopée syncopée que l’harmonisation transcende par une inventivité très efficace. Le piano répond au leader. C’est brillant :

- délié des doigts,

- sens de l’itération des notes et des formules,

- foucades créatives qui multiplient les contrastes,

- attention à l’écoute des accompagnateurs et

- art d’amener la note sensible au juste moment

caractérisent une virtuosité qui n’est certes pas que technique.

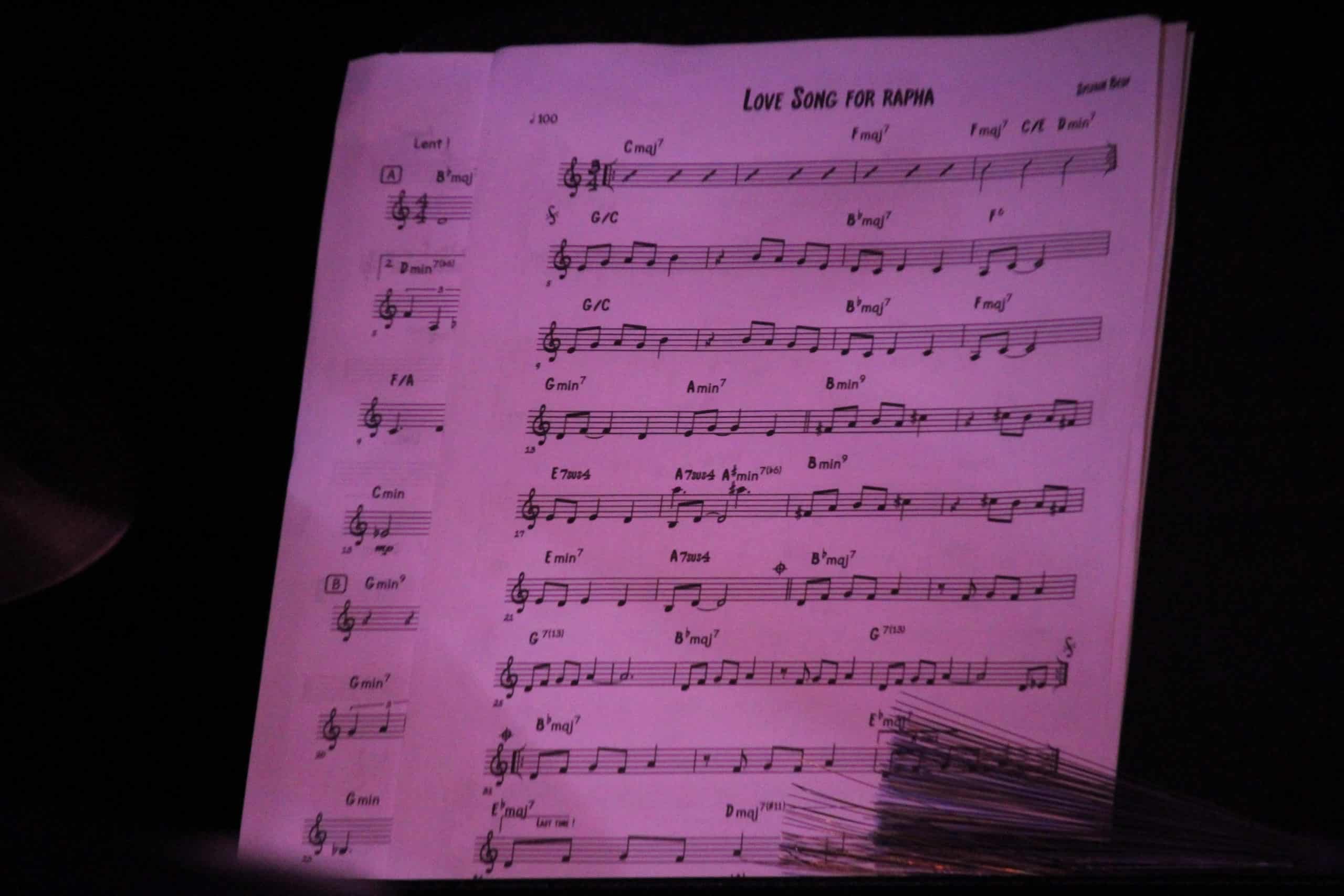

Le premier set s’achève sur un titre annoncé comme « Love Song for V » pour « Valérie, ma femme, que vous pouvez applaudir ». Soit, la partition s’appelle « Love Song for Rapha », mais Sylvain Beuf a prévenu : certains titres sont bizarres (« je ne sais pas trop pourquoi j’ai choisi celui-là », dit-il à un moment) et d’autres sont provisoires. Sur cette nomination en cours et cette musique en train de chercher le juste jointoiement entre spontanéité de la découverte et sédimentation de l’approfondissement risquant de figer la sauce musicale, on pense à Allain Leprest et aux « couples marqués peinture fraîche / qu’à peine leurs lèvres sont sèches / la nuit d’un coup les effiloche »…

« Love Song for Rapha (or for V.) » by Sylvain Beuf au Sunside (Paris 1), le 16 février 2023. Photo : Bertrand Ferrier.

Point d’originalité follichonne dans le thème, sans doute à dessein : la musique de Sylvain Beuf n’est ni compliquée, ni conceptuelle. Elle ne cherche pas les breaks faramineux, les mesures alambiquées ou les tonalités extravagantes. En revanche, elle donne aux musiciens la possibilité d’en exprimer le suc, d’en proposer leur vision, de faire musique en dévoilant

- l’insoupçonné derrière le basique,

- l’émouvant derrière le factuel et

- le puissant derrière l’accessible.

Ainsi le solo de Pierre-Alain Goualch enrichit-il l’opposition prévue dans l’écriture entre

- ternaire (c’est une sorte de valse),

- binaire (le thème fonctionne sur des séries de quatre croches qui incitent souvent à penser deux mesures comme 2/4 + 4/4 et non 3/4+ 3/4) et, donc,

- apparente claudication qui donne son cachet à l’histoire ici racontée.

Le pianiste emballe le travail dans un rutilant habit de lumière habilement brodé par

- des doigts courant de feux de joie en feux de joie,

- une palette séduisante de touchers et d’accents, et même

- des choix de registres multiples – pas révolutionnaires, les choix, youpi, mais diablement efficaces.

Après cette vision fougueuse du love à faire pâlir de jalousie un pyromane célibataire, le solo de contrebasse frise, tutoie et risque une étude clinique de l’amour, là encore loin du mélo et du gnangnan. Dans cette thèse de doctorat musical sur le kif, on décèle

- les hauts et les bas,

- le répétitif et le jaillissant,

- le brio et le vivant,

- l’admirable et le réel – cette partie déprimante donc nécessaire que l’on retrouve aussi quand on est en amour,

le tout étant suivi et nourri par les interventions des collègues de Philippe Aerts claquant, relançant et s’effaçant tour à tour. La coda, superbe, rayonne d’énergie, comme un écho chaleureux d’une Saint-Valentin prolongée. Pour ceux qui ont des notions de musicologie, n’hésitons pas à employer les gros mots : c’est vachement bien fait.

Et le second set ? Eh bien, compte-rendu à suivre après une mi-temps bien méritée !