Splendeurs de la catastrophe, les artistes : Vincent Crosnier

Vincent Crosnier pendant l’enregistrement des « Splendeurs de la catastrophe », le 28 avril 2020, en l’église Saint-André de l’Europe (Paris 8). Photo : Bertrand Ferrier.

Le samedi 9 mai, à 20 h 30, en Première YouTube, le festival Komm, Bach! organise un concert tutti frutti intitulé Splendeurs de la catastrophe. Pour présenter les artistes qui séviront ce soir-là, sont convoqués des souvenirs de disques ou de concerts qui ont marqué leur carrière… et notre mémoire.

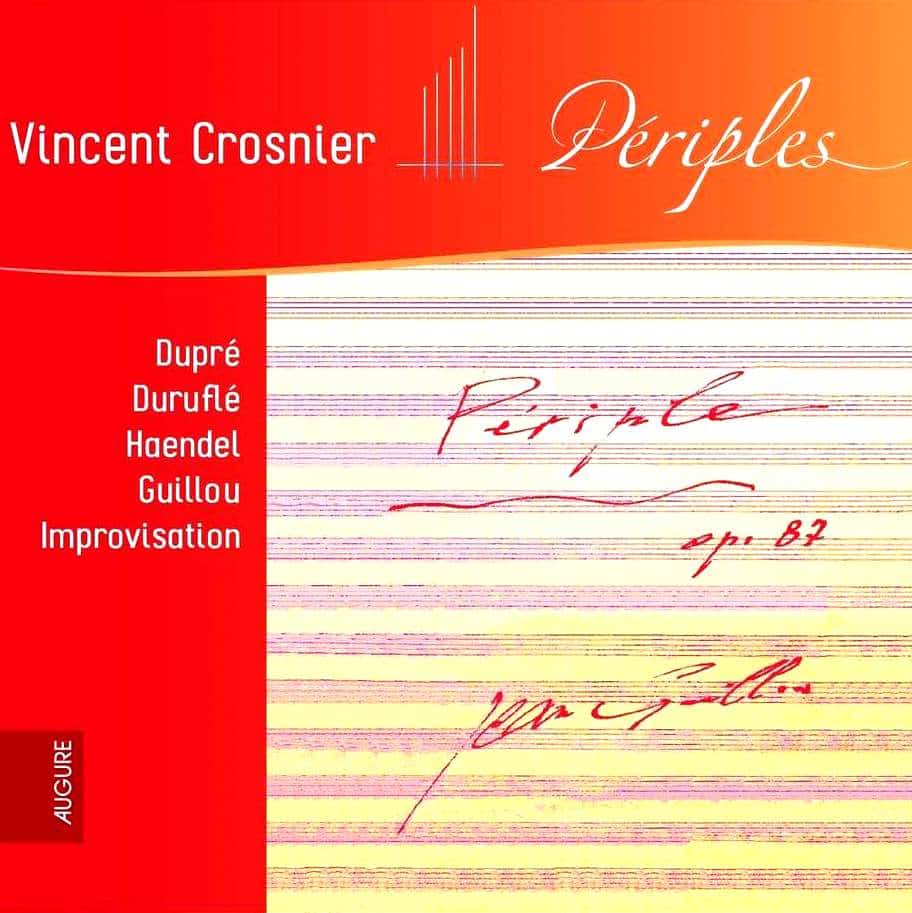

Premier zozo sur la sellette, Vincent Crosnier sera l’organiste de la séance ; et c’est justice que l’on commence la galerie de portraits sonores avec lui car le festival Komm, Bach! s’autoflatte d’être le plus p’tit festival international d’orgue-et-pas-que. Pas que, soit, mais d’orgue quand même itou ! Zoom, donc, sur cet érudit guilloutophile, né en 1962, acclamé pour ses récitals dans l’Europe entière et assistant, en son temps, du maître de Saint-Eustache – église où il a claqué pas moins de 180 auditions dominicales. Titulaire des orgues de Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains depuis 1989, il enseigne la formation musicale, l’orgue et le clavecin au conservatoire de Vincennes depuis presque dix ans. Pour le saluer en musique, voici la réédition de la notule inspirée, le 10 février 2019, par Périples, son disque envoûtant.

En orgue comme en sport en général, rien n’est simple et tout se complique. Prenez le dernier enregistrement en date du label Augure. Théoriquement dédié à la promotion des enregistrements laissés par Jean Guillou, cet éditeur a proposé à Vincent Crosnier non pas de diffuser son enregistrement – en première mondiale – de Périple, un inédit de son maître, mais l’intégralité de son grrrand récital italien. Donc, non seulement, c’est pas que du Guillou, mais surtout ce n’est pas Guillou qui joue. Et d’une.

De plus, cet enregistrement, essentiellement issu d’un récital donné le 28 octobre 2016 à Sant’Anastasia (à Villasanta, en Italie), est corrigé non pas par une séance de patchs, comme c’est la coutume… mais par des prises issues de la répétition-registration in situ. Ainsi se manifeste l’audace de l’organiste qui se risque à prolonger, comme souhaitait le faire Augure avant le décès de Jean Guillou, le travail de l’organiste-compositeur avec d’autres interprètes mais, pour cette première, dans des conditions pour le moins olé-olé. Et de deux.

Puisque cela ne suffisait pas, ajoutons une complexité : pour rendre raison de la Septième toccata de Michelangelo Rossi, qui ouvrait le concert, Vincent Crosnier a choisi de l’interpréter sur le Prina 1 clavier-30 jeux d’époque abrité dans l’église ; comme la suite était jouée sur le Bonato 3 claviers-90 jeux de 2013, nouvel instrument du lieu, seul cet orgue était réellement capté par les microphones – aussi n’entendra-t-on point la pièce locale, mal captée. Pour quel résultat au global ? C’est ce que nous comptons préciser ci-après, non sans avoir stipulé trois points d’honnêteté. Un, le disque ici notulé nous a été offert par Augure ; deux, Vincent Crosnier est un artiste venu à plusieurs reprises sévir au festival Komm, Bach! où nous grenouillons ; trois, tout en ne mordant point la main qui nourrit nos noreilles, nous hésitons peu à faire entendre nos déceptions, fût-ce avec la modération que requiert la politesse, même quand des amis sont impliqués dans les réalisations ouïes. Ceci étant posé, partons à l’assaut de l’ambitieux programme qui nous attend.

Dupré, Duruflé, Haendel

Le CD, qui suit la trame décapitée du récital, s’ouvre sur la Deuxième symphonie de Marcel Dupré, moins connue mais sans doute pas moins audacieuse que la première dite « Passion ». Le Preludio (7’30) envoie des guirlandes de tutti sur des accords sourds et rythmiques. Une farandole en duo essaye à plusieurs reprises d’échapper à la pesanteur, avant que la puissance de l’orgue ne la ramène à la raison. L’œuvre semble revendiquer sa dimension « Toccata improvisée », où des épisodes se succèdent, à la fois inaboutis et laissant résonner leurs possibles dans l’église. Se font entendre plusieurs extrapolations encadrées par des épisodes rageurs dont une pédale tonique constitue les piliers. De magnifiques crescendi secouent l’auditoire. Rien de « joli », ici, mais quelle maîtrise de l’interprétation (détaché des accords répétés, liaison des notes, registrations spécifiques, distinction des plans sonores, travail sur le silence séparant les séquences) ! Tant les affolements digitaux requis par la partition que les moments ondulants alla Messiaen – ainsi du retour de la séquence, 5’55 – proposent un captivant voyage dans l’orgue jusqu’au tutti final.

Curieux, l’Intermezzo (4’) s’ouvre sur une sorte de tambourin bancal, entre grotesque et inquiétant. Après avoir été énoncé dans l’aigu, la séquence thématique revient dans le grave au Cromorne. Surgissant du grondement profond, un monstre forte apparaît puis se dissout, laissant de nouveau la place au ressassement du pantin trébuchant. Une rythmique pleins feux lance la Toccata, la vraie (6’). Sans que cesse le martèlement des accords, un même motif rythmique court sur toute la première minute avant que l’affaire ne se dégrade. Une séquence mezzo forte grouille du désir purulent d’exploser. Échec : les fonds de l’orgue murmurent leur colère sous laquelle deux anches réexposent la structure première, traversée par des rages virtuoses qui confient le ressassement à la pédale.

Effets d’écho entre les claviers et le pédalier, maintien d’une pulsation constante, souci de lisibilité même dans les fortissimi (écoutez la respiration de la main droite piste 3, 4’09) : tout saisit l’oreille attentive. Deux ruptures tentent de donner le change sans parvenir à endiguer la vigueur motorique énoncée d’entrée qui finit par déferler et se conclure – assez platement, pontifiera-t-on –, par les trois pouët-pouët habituels. En conclusion, une œuvre idéale pour appâter les amateurs de musique – et pas que d’orgue – soucieux de composition évocatrice, vivante et interprétée avec esprit. Les évolutions incessantes des sonorités séduisent l’oreille… et compensent la faible définition des graves que la prise de son tend, comme signalé jadis dans cette même église, à écraser.

Comme Dupré avait succédé à Bossi, Georg Friedrich Haendel déboulonne Dupré avec le Onzième concerto (11’), agrémenté des transcription et cadences telles qu’Augure les a proposées dans une pentalogie. L’Allegro liminaire est envoyé avec une énergie dont l’agilité déborde les capacités de l’enregistrement, parfois confus. On y retrouve l’école Guillou :

- le plaisir du détaché (on l’entendra encore mieux pendant l’Andante) ;

- un recours à la registration la plus variée, parût-elle historiquement incohérente… quoique organologiquement défendable (faudrait-il jouer Haendel que sur des orgues d’époque ou qu’en châtrant les orgues contemporains ?) ;

- un refus de la régularité rythmique qui oppose la rigidité de l’énoncé aux précipitations à vocation dynamique ;

- une propension à la virtuosité furibonde, tant dans l’agitation des saucisses de l’organiste que dans le changement gourmand de clavier et la multiplication des registrations.

Le menuet est le plus sage, le plus clair et le moins polémique des mouvements, bien pulsé par une pédale puissante. Quant à la gavotte, dont le début du thème a de faux airs de « Joseph est bien marié », elle retranscrit l’orchestre dans un halo sonore qui imite mieux la masse des instrumentistes orchestraux qu’elle ne salue la précision de l’interprète – la prise de son, toujours.

Le sens du contraste conduit Vincent Crosnier à enchaîner avec deux pièces de Maurice Duruflé, dont il a plusieurs fois interprété l’intégrale pour orgue – dont une fois à Saint-Eustache où, bien entendu, nous étions. C’est dire si son choix d’ouvrir le bal avec la méconnue « Méditation » posthume n’est pas liée à une envie de reposer les paluches, même si l’œuvre ne présente pas de difficulté technique, contrairement à toutes les autres. Dans la pure tradition Guillou, le musicien adopte un tempo très allant, réservant la méditation à la deuxième partie, sur les ondulants (le 4E du jeu soliste souffre alors pour rappeler que l’orgue est un instrument au moins aussi vivant que l’organiste, voir par ex. piste 8, 0’32 et 0’34). Le soin apporté à l’exécution de cette pièce supposée mineure, grâce à l’agencement des sons, la caractérisation des moments et l’interprétation, séduit, même si notre côté gnangnan aurait sans doute apprécié un peu plus d’apaisement lors des énoncés du thème récurrent – tout à fait, je donne des leçons d’interprétation de Duruflé à quelqu’un qui peut tout en jouer, c’est au moins pour ça que je préfère être pseudocritique et pas virtuose.

Suivent, toujours du sieur Duruflé, les Prélude et fugue sur le nom d’A.L.A.I.N. Enlevé en moins de 11’, le diptyque ne baguenaude, ribaude ni ne vague en chemin. La familiarité de l’interprète avec cette double pièce lui permet, dès le prélude, d’associer la dextérité à la musicalité en dépit de l’injonction au prompt si guilloutique. Vincent Crosnier réussit à faire jaillir de ce tube une impression d’urgence, de nécessité, de verve souvent oubliée par des interprètes plus soucieux d’effets que d’énergie. La volonté de différencier les différents moments est d’autant plus savoureuse (piste 9, 4’43) que chaque atmosphère est dépeinte sans filtre adoucissant. Ça secoue, oui, mais c’est revigorant. La (double) fugue, dont l’interprète rappelle utilement la richesse dans un texte de livret passionnant, paraît relativement sage jusqu’à ce que l’affaire s’emballe à 3’15, alla Guillou, comme pour mieux faire grouver le crescendo, avec cette prise de risque insensée du live.

Guillou and more

Point d’orgue, mais pas final, du récital, Périple de Jean Guillou (23’) débaroule enfin. En fin, ha-ha, connaisseur des arcanes guilloutiques, Vincent Crosnier narre ses multiples avatars. À l’origine, les Scènes d’enfant étaient sous-titrées « Première partie ». La seconde partie, inédite, est devenue partiellement une « Fantaisie concertante » pour violoncelle et, d’abord orgue, puis orchestre. Ensuite, pressé par son élève, Jean Guillou a accepté que cette pièce soit jouée sous le nom de Psyché avant de la renommer Périple… et de l’amender pour édition (dont l’exécution sera donc différente de celle qui est ici présentée). Partant des graves, l’affaire se développe rapidement entre notes répétées et questions-réponses que l’orgue local, doté de deux façades sur les conseils du compositeur, restitue avec un joli effet de spatialisation. Le ton interrogatif, marqué par des itérations de notes ou d’accords, sollicite cornets, cromornes et pédale grondante. Un faux statisme s’ensuit, où des accords longuement répétés sont commentés par une anche obstinée. L’arrivée du forte (5’15) semble agresser cette sagesse de l’habitude. Pourtant, le silence et des anches discrètes avalent cette tentative et reprennent leur quête, que sous-titre une flûte volontiers descendante.

Cette situation, arbitrée par le grognement de la pédale parfois trillée, semble partie pour rester, tant le discours se complaît à explorer la curieuse association entre pérennité du système et incertitude de la résolution. Le propos s’enrichit, s’apaise, et soudain advient un épisode inquiétant, autour de 11’ : sous des airs faussement improvisés, des fusées manuelles surplombent un martèlement rythmé de la pédale. Puis une flûte tremblante apaise la situation, laissant entendre le montage vivant (11’53) et replongeant l’orgue dans son mystère à trémolo. À l’auditeur de guetter les petits événements qui à la fois animent et unifient ce voyage, entre soli, dialogues, trios et ensembles, accents, tenues et répétitions. Une troisième partie s’esquisse sur une solide pédale (15’46) qui dialogue avec une anche ; mais la boîte expressive se ferme, et les pleins jeux s’escagassent. L’orgue s’ébroue, entre notes virtuoses, répétées et furibardes. Des accords sévères et une bombarde sans concession ponctuent les envolées. Un cornet essaye de se faufiler entre deux secousses ; néanmoins, l’on sent que la tension gonfle dans les voiles de l’instrument. Le langage typique d’un certain Jean Guillou se déploie avec colliers vivaces de notes, accords répétés, brefs silences, rugissements de la pédale, fausse fin tonitruante, interrogations ultimes et long tutti que quelques dernières notes finissent d’effacer en s’effaçant elles-mêmes.

C’était une feinte si, après cette création, l’artiste s’en allait – même si, contrairement à Anne Sylvestre, il ne craint guère que ça semble vrai. Afin d’ébaubir deux bonnes fois pour toutes ses auditeurs, Vincent Crosnier propose donc deux bis. La Fugue sur le carillon des heures de la cathédrale de Soissons de Maurice Duruflé (3’), pièce virtuose que l’artiste rend avec la virtuosité et la liberté d’un guilloutomane. Reconnaissons que, une fois de plus, la prise de son de Paolo Guerini peine à valoriser le détail de son travail. En effet, la polyphonie est noyée dans un wah-wah douteux, comme si les potards avaient été réglés pour le seul plein jeu final – parfait, lui. Le second bis est une improvisation qui commence par jouer sur la spatialisation des anches. Puis la pédale propose une autre histoire, parcourue de tensions d’où réémerge, comme chez le maître, le souvenir du motif liminaire. Une anche et une accélération lancent le crescendo torride chargé de faire chanter au mieux la Bête locale jusqu’au double tutti conclusif.

En conclusion

Voici le premier disque plus-que-recommandable de Vincent Crosnier. Indécrottable fan, élève et promoteur de Jean Guillou, cet artiste n’en développe pas moins un art d’interprète à la fois fidèle aux us de feu le maestro, et personnel dans cette manière de mêler aux foucades de l’original les exigences propres au grand disciple. Pour la richesse spectaculaire du programme, pour la qualité de l’exécution en dépit des conditions étiques dans lesquelles elle fut enregistrée, pour l’ambition et le premier enregistrement mondial d’un inédit de Jean Guillou – gravé, édité et publié avant le décès de la vedette, soit stipulé pour les faquins –, wow.

Acheter ce disque : ici.

Retrouver nos chroniques sur les disques Augure : là.