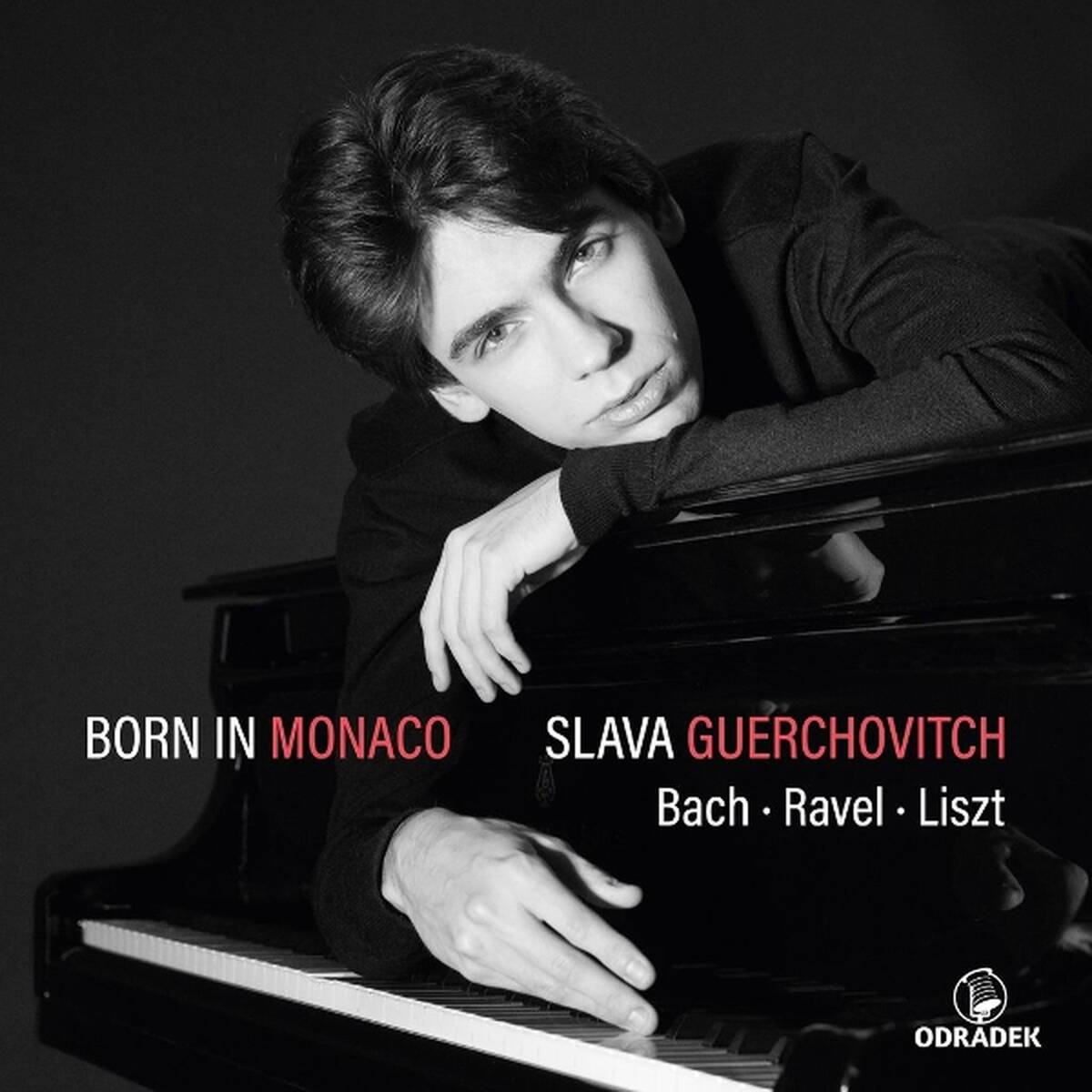

Slava Guerchovitch, « Born in Monaco » (Odradek) – 1/4

Un pianiste né à Monaco enregistre à Monaco son disque et l’intitule Born in Monaco : rien de furieusement original, rien de très stimulant non plus, mais une volonté – dont le musicien s’explique dans le livret – de saupoudrer la musique d’un double engagement autobiographique. D’une part, comme disent à peu près tous les artistes de chaque album qu’ils enregistrent, les œuvres qui le composent ont accompagné sa formation et son perfectionnement depuis long de temps ; d’autre part, les trois pièces choisies pour ce premier disque, enregistré en 2022 – par Gaëtan Juge, assisté de Louis Vitteaud, avec un mastering et une postproduction de Slava Poprugin – mais publié en janvier 2025, départ de l’aventure discographique de Slava Guerchovitch, sont liées selon lui au départ dans de multiples acceptions :

- mutation professionnelle pour le Bach,

- mort pour le Ravel,

- « perte de la muse » pour le Liszt dantesque.

Certes, ce liant théorique semble un rien forcé tant la réalité musicale et le projet des compositeurs semblent divergents ; néanmoins, l’on apprécie l’effort d’unité dans la diversité dont témoigne le jeune musicien, et l’on se réjouit d’écouter un disque à la set-list aussi variée et aux rapprochements somme toute inattendus.

De Johann Sebastian Bach, qui nous intéressera dans la présente notule, Slava Guerchovitch a choisi le Capriccio en Si bémol « sopra la lontanaza del suo fratello dilettissimo » [sur le départ de son frère chéri] (BWV 992). Le narratif qui accompagne l’œuvre est aujourd’hui remis en cause – ce ne serait peut-être pas de Johann Jakob l’hautboïste qu’il s’agirait ici. Reste une volonté à la fois diégétique (ça raconte une histoire) et programmatique (ce qu’évoque la musique est décrit en tête de chacun des six mouvements).

L’arioso liminaire fait écho aux tentatives des amis pour dissuader le voyageur de, eh bien, voyager. Adagio posé, le mouvement associe

- une ligne mélodique,

- son doublement fréquent à la sixte inférieure, et

- une basse.

Il est habillé par

- des appogiatures,

- des mordants et

- des trilles

que Slava Guerchovitch coule dans le flux principal. Pour l’interprète, ces indications ne sont pas des bonus mais des suppléments d’âme consubstantiellement intégrés au discours. De même, les nuances sont comme contenues, en dépit de crescendi maîtrisés, comme si l’interprète voulait faire résonner

- la dignité de cette visite de la dernière chance,

- la fatalité d’une décision malgré tout intégrée par les amis, et

- la tentation, cependant, de croire qu’il est encore possible que le partant change d’avis et devienne un restant.

D’ailleurs, l’andante qui suit présente une nouvelle tentative désespérée de dissuader le future exilé de s’éloigner. Elle consiste à essayer de lui faire prendre conscience au partant des dangers qui le guettent au tournant. Très abondamment orné par l’interprète, et animé par une sorte de fugato comme aimait en esquisser Johann Jakob Froberger, le mouvement est joué avec un mélange

- de retenue (comme s’il s’agissait de retenir le partant),

- de liberté (comme s’il s’agissait de rappeler que, jusqu’au bout, une autre décision que le départ est possible) et

- d’agogique (comme s’il s’agissait de retarder l’inéluctable

- en élargissant la mesure,

- en faisant attendre l’entrée de chaque voix et

- en osant un dernier très long silence qui simule sans doute une dernière possibilité de convaincre le partant de ne pas partir,

d’où la tierce picarde qui conclut l’épisode avec un optimisme un brin forcé. Peine perdue, en effet.

Dans l’adagissimo suivant, où la réalisation de la partition laisse une part supplémentaire de liberté à l’interprète, le chœur et le cœur des copains en prennent acte. En témoignent

- le passage du binaire au ternaire pouvant évoquer un changement d’attitude, de la volonté de convaincre à l’acceptation du chagrin,

- la modulation et le passage en mineur qui ajoute un peu de grisaille à la déploration,

- l’utilisation du chromatisme descendant et d’une boucle de chaconne enfermant le texte dans une dégringolade quasi sisyphienne conduisant, sans cesse, du fa au do.

Sans quitter sa ligne directrice qui associe

- agogique appuyée,

- clarté de la pédalisation et

- attention particulière portée aux phrasés,

l’interprète travaille

- les accents,

- les contretemps et

- les couleurs des nuances piano dont il utilise une belle variété.

Le bref andante con moto qui enquille revient en Si bémol pour raconter que, les dés étant jetés, plus d’amis débaroulent pour donner une dernière accolade au lâcheur. Les embrassades arpégées laissent place à une énergie presque staccato qui se laisse emporter par la sérénité du Fa majeur.

L’air du postillon (en clair : du cocher) réaffiche néanmoins le Si bémol. Cette fois, on a quitté l’affliction de l’affection, et hop, pour basculer dans la célébration du départ.

- Rebonds digitaux,

- octaves égrenés,

- effets d’écho et

- personnalisation guerchovitchienne

- (reprise une octave au-dessus,

- importance de l’agogique,

- ornementation libre, et même

- ajout d’un fa dièse à la fois bienvenu et audacieux à la huitième mesure)

caractérisent un changement d’atmosphère radical. L’investissement de l’artiste tranche avec une conception souvent rigide de l’interprétation de JSB. Si son insistance surprend, elle se peut justifier

- la place de l’œuvre dans la production du compositeur (c’est une pièce de jeunesse, qui revendique sa liberté),

- par le fait qu’il s’agit d’un caprice et que celui-ci se plie à un scénario qui incite le musicien à investir la partition en fonction des indications ouvrant le mouvement, et

- par l’autre fait qui place, cette fois, l’enregistrement au début de la carrière discographique du pianiste, ce qui amène sans doute le débutant à vouloir marquer plus fortement non pas son style, ce serait offenser la partition, mais sa griffe.

La fugue « imitant le cor du postillon » part sur les bases toniques nécessaires avec un joli sens du swing délectable – le swing se caractérisant par

- l’allant rythmique régulier,

- l’utilisation à bon escient des accents, et

- la mise en place de nuances permettant une sensation de flux et de reflux qui dynamise le geste interprétatif.

Slava Guerchovitch y démontre

- une grande sûreté digitale,

- un plaisir évident de laisser pétiller une forme souvent considérée comme guindée, et

- un sens de la musicalité essentiel pour permettre à l’auditeur de goûter la polyphonie roborative du mouvement.

Peut-être au péril d’un excès d’incarnation qui risque de donner sporadiquement l’impression que l’interprète guerchovitche trop la partition, au détriment d’une simplicité qui sied même au jeune Bach, l’ensemble reste

- pensé et prenant,

- organisé et vibrant,

- investi et mouvant, donc émouvant,

jusqu’à l’accord final qui suspend la pièce dans, si l’on croit le storytelling, manière d’espoir de revoyure. Voilà donc une étonnante entrée en matière qui, en effet, nous pousse à la revoyure. La prochaine étape de notre découverte guerchovitchologique se penchera donc sur Le Tombeau de Couperin de Maurice Ravel. Youpi !

Pour acheter le disque, c’est par exemple ici.

Pour l’écouter gracieusement en intégrale, c’est par exemple là.