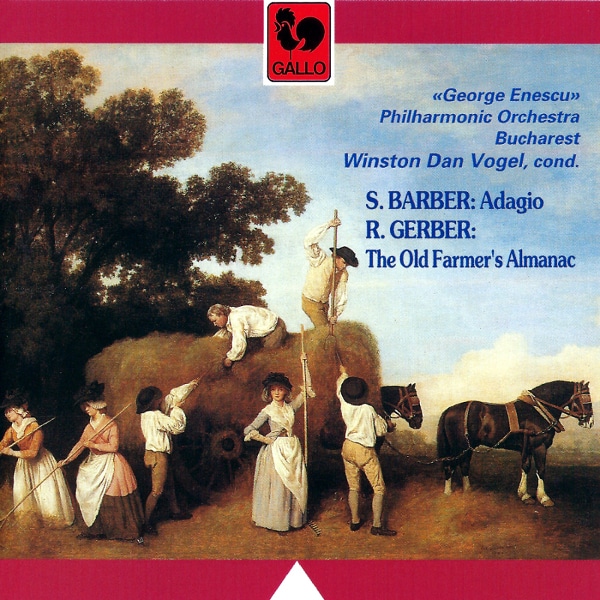

René Gerber, « The Old Farmer’s Almanac », VDE-Gallo

Troisième épisode dans notre découverte de l’œuvre orchestrale de René Gerber, après deux aperçus de sa musique de chambre, le disque du jour n’est pourtant pas 100 % gerbéristique. En effet, pour compléter le programme, l’Israélien new yorkais Winston Dan Vogel choisit presque curieusement de l’ouvrir par l’un des tubes – disons même des oléoducs – les plus massifs du vingtième siècle : l’Adagio de Samuel Barber (7’30).

L’Orchestre philharmonique de Bucarest s’y colle donc, avec la retenue sonore qui s’impose. Tout ne paraît pas ciselé – départs parfois étalés, justesse des violons parfois limite, etc. Néanmoins, on se laisse embarquer dans cette traversée en terre familière, enveloppés dans un son rond… en dépit de toux bruyantes dès la troisième minute (3′, 3’06, 3’32, etc.) rappelant qu’il s’agit d’un enregistrement de concert – il doit faire froid, à Bucarest, en décembre !

Évidemment, les 40′ du Old Farmer’s Almanac constituent le plat de résistance attendu avec gourmandise. René Gerber est familier de la forme ici utilisée, celle de la suite enchaînant quinze mouvements, entre moins d’une minute et plus de cinq. L’énergique introduction sollicite d’emblée un large panel de pupitres, mordant sur la musique populaire et le jazz soft alla Gershwin. Après un miniprélude, une forme ABA permet d’exploiter un thème simple et entraînant, idéal pour happer l’auditeur et le précipiter vers le Psaume solennel qui suit.

Les cors l’entonnent, tandis que les bois contrechantent. Les violons reprennent la main ; la clarinette a son p’tit solo. Une section intermédiaire fait méditer les vents ; puis le retour des cordes précède la brève réexposition du thème aux cuivres, repris par tous, selon cette forme ABA si chère à René Gerber… et si rassurante pour l’auditeur soucieux de variété, soit, mais aussi de lisibilité. La Marche remplit sa fonction avec sérieux et ce qu’il faut d’unissons, de percussions et même de passage central soft incluant flûtiau et clarinette, pour divertir plaisamment. Judy-Walk amuse tout autant grâce, notamment aux bois à l’honneur, mais aussi au combo cordes + cuivres qui assure le groove et la tension. Un bref passage central permet une respiration avant la réexposition du thème. La réitération des formules, en théorie lassante, ne pèse guère grâce notamment à :

- la qualité de l’orchestration,

- la simplicité assumée voire parfois quasi humoristique des thèmes,

- la brièveté des mouvements, et

- la pétillance – et hop – qui se dégage de ces pièces de genre.

La Berceuse fait dialoguer bois et violons dans la langueur et la répétitivité propres à cette forme. La Pastorale, brève virgule, sollicite le basson pour répondre aux cordes jouant les coucous. La courte intervention des cuivres n’empêche pas sa résolution tout en douceur. Le compositeur attire l’attention sur le mouvement suivant, inspiré par Summer is a-coming in, « premier canon de l’Histoire de la musique ». Les vents citent le thème sur un lit de pizzicati. Puis le motif inonde les bois, ponctué par les ping-pings (pardon d’être technique, mais le terme précis s’impose) du carillon. La modulation de 1’28 enrichit le discours, qui s’organise autour d’un rythme perpétuel assuré par les cordes. À 3’04, une dernière modulation décidée signale l’approche de la péroraison en decrescendo.

La Chanson du matin remet en selle cordes et piano ponctuel avec l’énergie que seuls les Américains des feuilletons télé à l’ancienne peuvent prétendre avoir au lever. Un soin particulier est apporté à la brève coda, qui conduit à la Cérémonie funéraire. Le hautbois survole trombone et cordes graves, ce qui conduit à des dissonances, rares dans cette suite donc d’autant plus notables (1’16). Le rythme obsessionnel, ce swing de l’enterrement, se prolonge jusqu’au passage central (2’29), plus apaisé y compris dans le chant des cors commenté par la flûte puis contrôlé par les cordes. L’inévitable retour du premier motif réinjecte la gravité nécessaire sans néanmoins sombrer dans le désespoir, puisque le mouvement s’évapore sur une tierce picarde.

Se profile alors la Danse campagnarde qui ne feint pas la finesse urbaine, au point que le thème de la trompette peine à se faire entendre derrière l’accompagnement. Un passage plus doux (0’43) ouvre la voie au motif naïf du hautbois, qu’interlude, popopo, le cor anglais. La forme ABA impose le retour du segment liminaire, dernier rayon avant l’Automne où, après une introduction courte, le compositeur « confie au violoncelle solo la mélodie qui fut jouée par l’orchestre du Titanic au moment du naufrage ». Les pizzicati des contrebasses assurent l’allant, par-delà la nostalgie du chant et des commentaires orchestraux qui accompagnent le solo… avec les accidents propres à certains concerts (dérapage du cor à 1’09).

Une seconde Danse campagnarde surgit sur l’air de « Savez-vous planter les choux ? », modulant sans cesse et s’agrémentant d’amusantes dissonances. Un bref interlude conduit à la réexposition du thème, assortie d’une petite coda. On retrouve ici une caractéristique de René Gerber, qui préfère très souvent triturer le matériau thématique et le décliner avec obstination, de pupitres en pupitres, de tonalité en tonalité, plutôt que de le développer, le varier, le déployer ou le métamorphoser. Cette fausse simplicité, car elle nécessite une maîtrise de l’orchestration et de la dynamique dans le statique, si si, fait écho, de la sorte, à la simplicité cliché de la ruralité telle que la stéréotypisent, et zou, les thèmes folklorisants et leurs nombreuses réexpositions.

Robin Adair, le tube irlandais (ou écossais, je suis pas là pour débattre) des années 1750, exploite avec gourmandise le caractère bucolique des bois que rejoignent bientôt, par petites touches, cor et cordes. Le choral « In dulci jubilo » donne son substrat au mouvement évoquant Noël, énoncé aux bois sur accompagnement de cordes. Des cloches sporadiques et un piano discret chantent l’avènement du Christ.

La Conclusion propose une synthèse de quelques thèmes évoqués précédemment. Elle est engagée par les percussions – timbale, cymbale, claves, caisse claire – et distribuée à différents pupitres de solistes. Cette forme rhapsodique et l’insertion d’une bonne dose de percussions pour lisser le tout est une double idée judicieuse, que couronne l’hymne américain. En somme, voici une promenade qui associe :

- simplicité formelle,

- variété des caractères,

- maîtrise de l’écriture orchestrale,

- unité de ton, ainsi que

- combinaison entre, d’une part, musique folklorisante ou programmatique et, d’autre part, musique savante.

Même si la réalisation pêche çà et là par des défauts intelligibles pour une double prise de concert, surtout sur une pièce très rarement donnée (euphémisme), le résultat se savoure avec intérêt, et le sourire aux lèvres – ce qui n’est certes un compliment de seconde zone que pour les snobs coincés, non mais.

Pour acheter le disque, c’est ici.

Pour écouter l’album, c’est là.

Pour retrouver les notules autour de René Gerber, suivez l’hyperlien !