Pelléas et Mélisande, Bastille, 28 février 2025 – 3/4

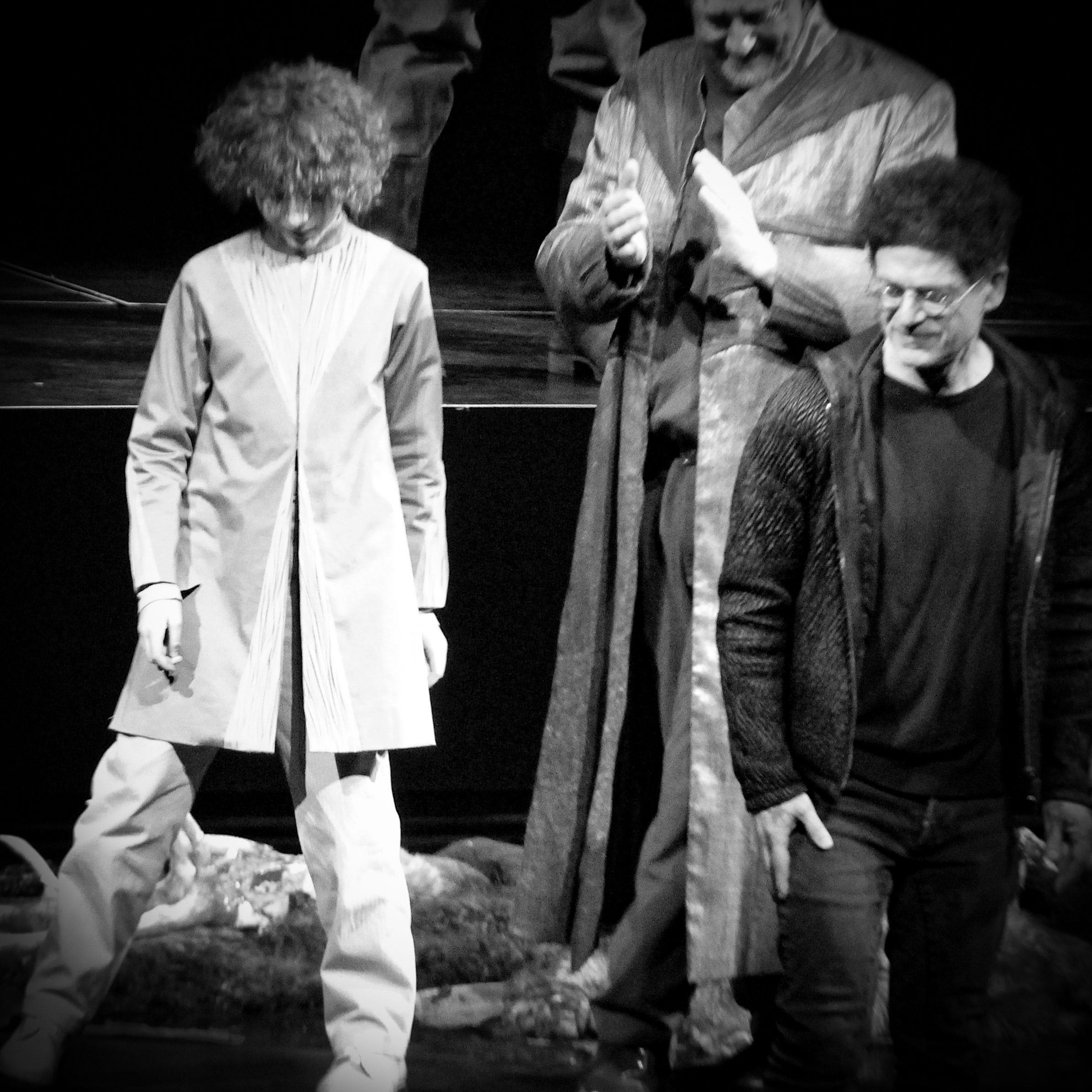

Anne-Blanche Trillaud Ruggeri (Yniold), un extrait de Jean Teitgen (Arkel) et Wajdi Mouawad, le 28 février 2025à l’opéra Bastille (Paris 11). Photo : Bertrand Ferrier.

C’est presque fait :

- à l’acte premier, les fils du drame étaient lâchés ;

- à l’acte deuxième, le drame s’est noué ;

- voici l’acte troisième, où la question de la vue reste prégnante.

Langage précis, gestes précieux, l’instant est, dans le texte et la musique, d’une grande délicatesse. Alors que Mélisande laisse courir ses cheveux le long de la tour où elle est plus ou moins enfermée pour la nuit, Pelléas arrive et voit le ciel, au figuré comme au propre. « Il y a d’innombrables étoiles, affirme-t-il, je n’en ai jamais vu autant que ce soir. » Cependant, l’astronomie ne l’intéresse guère, il veut que Mélisande se penche afin qu’il « voie [s]es cheveux dénoués ». Au lieu de quoi, il ne « voi[t] que les branches du saule » et lance : « Je n’ai jamais vu de cheveux comme les tiens, Mélisande ! Vois, vois, vois (…) ! Je ne vois plus le ciel (…) Tu vois, tu vois ! »

Pour incarner ce coït symboliste d’une beauté singulière, Wajdi Mouawad demande curieusement à Sabine Devieilhe (Mélisande) de se contorsionner, juchée sur un promontoire. Volonté

- d’insister sur la mise à nu des sentiments, sans cloison (mur, porte, rebord) pour les dissimuler ?

- d’évoquer la mise en danger physique que représente le fait d’assumer un crush interdit ?

- de souligner l’inconfort d’une situation où, après avoir tenté de se duper eux-mêmes, les amoureux en viennent à duper le mari ?

C’est peu dire que, si nous ne nous échinions à inventer une signification capillotractée à ce moment coiffure, la vision du metteur en scène ne nous transporterait guère d’émotion. Tâchant de prendre son parti du parti pris mouawadique (je sais, mais j’ai toujours aimé les chiasmes, alors, voilà, quoi), Huw Montague Rendall (Pelléas) continue de convaincre par

- son effort de prononciation,

- son souci de jouer sans en rajouter des conteneurs, et

- sa musicalité

- (science du decrescendo,

- art des attaques,

- ciselage des finales).

Sur sa plateforme, presque perdue, Mélisande semble s’essayer à la pole-dance. Des figurants viennent ajouter des restes macabres et une lanterne près du cheval étripé, en milieu de scène. Golaud

- surprend les amoureux (dont sa femme, quand même),

- feint de passer l’éponge sans y croire et sans le laisser croire, ce qui n’est pas rien, et

- met un coup de pression à son demi-frère afin qu’il « voie le fond du gouffre » et qu’il lâche sa dulcinée.

Si la voix de Gordon Bintner (Golaud) peine à faire trembler Bastille, sa présence semble s’affirmer pendant sa colère froide, en dépit d’une mise en scène devenue chichiteuse. Encouragé, on s’attache

- moins à son timbre qu’à son expressivité,

- moins à sa gravité qu’à son attitude,

- moins à ses mots qu’à la tension qui les parcourt.

De quoi respirer avant la scène gnangnan de l’opéra, qui aurait pu être poignante si le son pénible d’une voix enfantine ne contrastait – volontairement, hélas – avec un tableau puissant. Pour ce faire, la maîtrise de Radio-France a envoyé Anne-Blanche Trillaud Ruggeri pour chanter le petit Yniold. Ceux qui apprécient les rôles enfantins se laisseront émouvoir

- par une voix en formation (la justesse reste imprécise, la pression d’une première à Bastille pouvant évidemment influer sur ce diapason fluctuant…),

- par une actrice en devenir (l’expressivité n’est pas encore le fort de la chanteuse), et

- par une artiste qui n’en est qu’à ses vrais débuts scéniques (ajoutée aux enjeux d’une première, la chape scolaire l’empêche encore de se libérer d’une tendance à la platitude sans doute attendue d’une bonne élève).

Là aussi, pour goûter le moment, il faut voir ce que l’on ne voit pas, entendre ce que l’on ne peut entendre : c’est raccord avec la problématique de l’opéra ! En effet, l’enfant est là pour permettre à Golaud de voir et d’entendre ce à quoi il ne peut assister, id sunt les rendez-vous entre Pelléas et Mélisande quand le mari s’absente. Heureusement pour le faux suspense, l’enfant est un brin concon, et Golaud doit lui arracher les secrets de la bouche pour ne pas rester « comme un aveugle qui cherche son trésor au fond de l’océan ». Quand il obtient la révélation qu’il veut et ne veut pas, il ne peut plus douter.

Désormais, même si, après avoir été baisé sur sa bouche barbue par le presque bambin, le futur papa aimerait « rester encore un peu dans l’ombre », « il commence à faire clair » sur Pelléas et Mélisande, autrement dit sur ceux qui « regardent la lumière » et, aveuglés par le pacte passé à la fontaine des aveugles où Mélisande a abandonné son mariage que symbolisait l’anneau, « ne ferment jamais les yeux ». Il n’est plus temps de compter les moutons : ce sont eux qui vont dormir pour toujours en se rendant docilement à l’abattoir, comme l’homme se soumet, plus par conformisme que par obligation, à sa fatale destinée. Par définition, la tragédie est inévitable, à croire que cela fait partie de ses plus beaux attraits.