Pelléas et Mélisande, Bastille, 28 février 2025 – 2/4

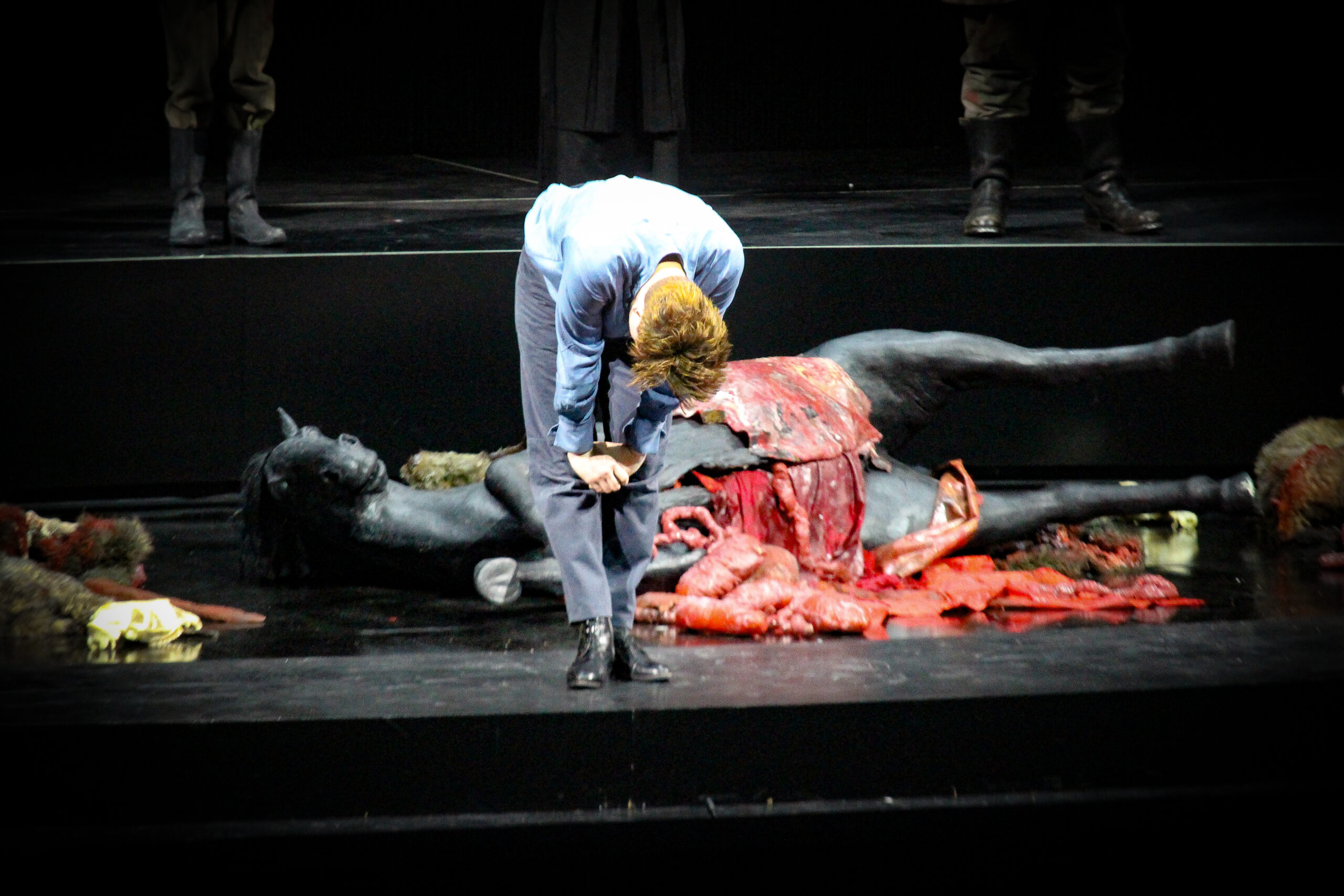

Huw Montague Rendall (Pelléas) aux saluts, devant le cheval éviscéré de Golaud, le 28 février 2025 à l’opéra Bastille (Paris 11). Photo : Bertrand Ferrier.

Après que nous avons découvert le dispositif scénique au long du premier acte, le prélude du deuxième nous fait glisser avec fluidité dans la suite du drame, avec des couleurs orchestrales de toute beauté. Wajdi Mouawad explore la métaphore de la vue en montrant, devant la fontaine des aveugles, Mélisande (Sabine Devieilhe) qui joue à colin-maillard avec Pelléas (Huw Montague Rendall). Un cheval renversé descend des cintres. On comprendra plus tard que c’est le cheval qui a failli descendre (haha) Golaud.

Sur la vidéo, une actrice jouant Mélisande marche au fond des eaux car c’est au fond de la fontaine que la Mélisande en chair et en os perd de vue la bague la liant à Golaud pour « l’avoir jetée trop haut, du côté du soleil ». Au tableau suivant, on apprend que, au même moment, Golaud (Gordon Bintner) est renversé par son cheval. Le timbre du chanteur, à défaut de séduire, contraste efficacement avec le cristal de Mélisande. Or, fors la musique, le texte, ici, a toute son importance. En effet, Maurice Maeterlinck développe le champ de la vue :

- Golaud soupçonne son cheval d’avoir vu « quelque chose d’extraordinaire » juste avant de le désarçonner ;

- Mélisande confie à son époux qu’elle voit dans les yeux de Pelléas qu’il ne l’aime pas, sans que l’on sache

- si c’est mensonge,

- si c’est qu’il ne l’aime pas assez pour renverser la table, ou

- si c’est un aveu saveur antiphrase ; de même,

- l’épouse avoue dépérir de tristesse car « on ne voit jamais le ciel ici », elle l’a « vu pour la première fois ce matin » en se libérant de l’anneau ;

- Golaud ne voit plus la bague au doigt de son épouse ;

- il lui intime d’aller la chercher « tout de suite, dans l’obscurité ».

Ce n’est plus une ambiance claire-obscure : désormais, une chape sombre – le « couvercle à Baudelaire » eût fredonné Alain Souchon – est tombée sur le drame, dépassant l’onirisme intrigant du début. L’orchestre laisse cependant planer un faux suspense. Il soigne le riche bouillonnement des interludes instrumentaux

- en sculptant les contrastes,

- en forgeant d’habiles nuances et

- en caractérisant les effets d’écriture

- (ensembles,

- alternance des pupitres,

- soli…).

Dans la grotte où Pelléas accompagne Mélisande pour chercher l’anneau qu’ils ne peuvent pas trouver, l’expressivité de Huw Montague Rendall fait merveille. On goûte

- la souplesse de son phrasé,

- le soin apporté à la prononciation, voyelles comprises (ce n’est pas si fréquent),

- la capacité à incarner son personnage dans les silences, et

- les qualités vocales proprement dites, parmi lesquelles

- la sûreté des aigus,

- la netteté des graves,

- la complétude des registres et

- la longueur du souffle.

La vue, cependant, continue d’être interrogée avec insistance.

- Pelléas n’a « pas songé à emporter une torche ou une lanterne » ;

- il décrit malgré tout la grotte à Mélisande comme si elle était aveugle (« elle est pleine de ténèbres bleues ») ;

- il trouve « la clarté »… et s’en effraie aussitôt puisqu’elle risque de rendre visibles aux trois pauvres affamés venus se réfugier dans l’anfractuosité le couple de chercheurs de bagues.

La lumière, source

- de chaleur,

- de découvertes ou de redécouvertes heureuses, et

- de quiétude,

est devenue un danger. Quand le deuxième acte s’achève, une certitude :

- entrer dans la lumière comme un insecte fou,

- avouer et s’avouer – autant dire : mettre en pleine lumière – l’amour interdit qui brûle plus qu’il ne point, et

- chercher la lumière au bout du tunnel

sont d’ores et déjà des pistes vouées à l’échec ultime. Le piège s’est refermé sur la prison des hommes.

À suivre !