Pastels, de Millet à Redon – Musée d’Orsay – 30 juin 2023 – 5

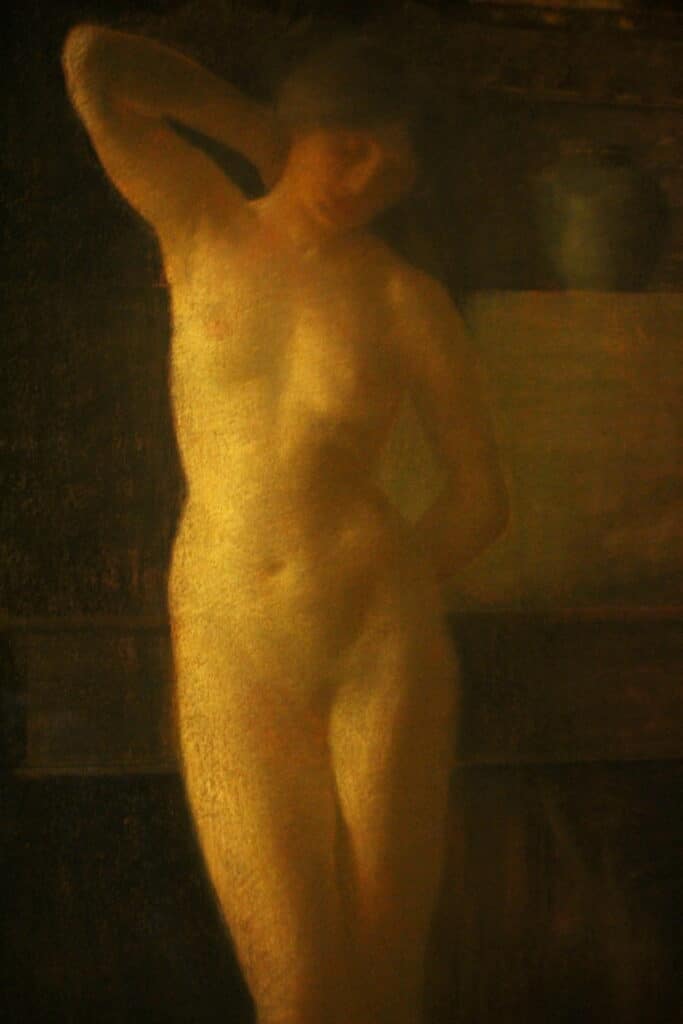

Edgar Degas, « Après le bain, femme nue s’essuyant la nuque » (1898), détail. Photo : Rozenn Douerin.

Après

- un premier épisode sur le pastel comme jeu de dupes,

- un deuxième épisode sur le pastel comme art du mouvement,

- un troisième épisode sur le pastel comme médium de la suggestivité, et

- un quatrième épisode sur le pastel comme terre de contrastes,

impossible de ne pas conclure cette libre promenade dans l’exposition Pastels, de Millet à Redon présentée jusqu’à début juillet au musée d’Orsay sans évoquer le pastel comme lieu du corps. Terrain d’élection du portrait, cette technique semble découvrir au fil du dix-neuvième siècle que sa granularité et sa capacité à transformer le pigment en texture sont idéales pour

- évoquer la peau,

- mettre en images le corps et, plus généralement,

- permettre au vivant de s’incarner sur le papier, le carton ou la toile.

Ainsi, singulièrement, du nu. À la différence du portrait, le nu se désintéresse de la personne qu’il représente. Ce n’est plus l’identité qui capte le regard mais la corporéité. Le titre de l’œuvre n’est plus un nom, non, c’est un état : la nudité. Paradoxalement, du moins en apparence, les nus choisis dans la collection d’Orsay sont souvent habillés, si. Ainsi, l’étude d’Émile-René Ménard habille doublement son modèle, avec un intérieur d’époque et une gestuelle de statue grecque.

- Nue à l’extérieur de son corps,

- habillée d’un intérieur visible qui ne dit rien de son intériorité, et

- dotée d’une apparence historiquement référencée,

la femme, comme sculptée par les ombres et lumières, offre au regard moins l’érotisme de sa chair que l’étrangeté de sa posture. Celle-ci

- incarne une forme d’idéal féminin,

- évoque la radicale étrangeté de l’art (quel sens a cette femme nue et ainsi contorsionnée dans une pièce ?) et, par spécularité, id est par un effet miroir,

- convoque la hiérarchie sociale alors en vigueur, la femme se dénudant tandis que l’homme la représente.

Dès lors, tout se passe comme si le pastel explorait la notion même de représentation donc de représentativité. Qu’est-ce qui nous représente quand nous représentons ? Notre corps en dit-il plus sur nous que nos habits ? L’intérieur de nos domiciles représente-t-il pas de façon plus saisissante ce que nous sommes (ou pensons être) que notre corps ? Que représente la nudité que nous présentent les nus artistiques ? Pour alimenter cette réflexion, les pastels d’Edgar Degas sont un minerai stimulant. Ceux qui ont été choisis saisissent à plusieurs reprises des femmes à leur toilette en travaillant un motif cher au pastelliste : la chevelure – décentrage ironique qui profite de la nudité pour montrer ce qui, dans nos sociétés, est exposé en tout temps. Comme si, l’art pointait que selon les circonstances,

- l’évident prenait une autre saveur,

- le banal devenait signifiant et

- les parties anodines du corps revêtaient un tout autre caractère.

Comme si, autrement dit, la nudité artistique recontextualisait le corps, le réinvestissait et contribuait à changer notre regard sur le rapport que nous entretenons avec lui. En témoigne, par exemple, « Femme s’essuyant la nuque », où la chevelure participe d’un travail sur les formes. L’espace du tableau est nettement architecturé, renforçant l’effet de contraste entre un corps d’autant plus net qu’il est schématisé, et un intérieur d’autant plus abstrait qu’il est, lui aussi, dénudé. Par

- la netteté de ses contours,

- la complexité de son chromatisme et

- sa simplicité graphique opposée au foisonnement des motifs à l’arrière-plan,

le corps nu devient un nu, c’est-à-dire que l’art parvient à transformer la chair en autre chose qu’elle-même. Le changement de substantif traduit l’aspiration du corps par la nudité. Ce que nous voyons n’est plus un corps nu mais un nu. Dans ce contexte et spécifiquement dans ce tableau, les cheveux – qui, eux, ne connaissent pas le concept de nudité – vibrent de reflets grâce aux effets détonants de matière et de contraste ; et le corps manque de dissiper l’illusion de réel dès lors que le regard s’attarde sur l’étrange et fascinant spectre chromatique du dos. Nulle instrumentalisation de la femme, ici, nulle quête d’un art quelque peu émoustillant voire égrillard, mais un jeu subtil entre

- des codes artistiques connus,

- le sentiment d’effraction provoqué par le saisissement et la publicité d’une scène intime et

- la revendication d’une autonomisation de l’art par rapport au corps,

dans la mesure où la représentation, si elle s’appuie sur une maîtrise confondante

- des proportions,

- du mouvement et

- de la lumière,

défie aussi l’artisanat par un usage puissant et libre

- des couleurs,

- de la matière et

- du trait.

De même, l’immense chevelure châtain de la « Femme se coiffant » (1890) zèbre le tableau presque de bas en haut si bien que, dans une expansion quasi baudelairienne, la chevelure devient le personnage principal de la scène, le décor croqué et le corps à moitié dénudé se mêlant dans un désordre de rangement pour l’un, de mouvement pour l’autre. Alors que la femme semble jouer du violoncelle avec sa tignasse, la confusion du regard naît de cet à-plat dynamique qui fait passer la chair au second plan. Le nu peut d’ailleurs n’être qu’une étape chez Degas, dont sont exposés des croquis au pastel et au fusain de personnages – notamment de danseuses – appelés pour certains à être vêtus ultérieurement. Le corps n’est donc pas identifié à sa vêture ou à son absence d’habit mais au sens, parfois celé, qui sous-tend sa représentation. Dans une certaine mesure, c’est le corps qui construit la représentation et non la représentation qui construit le corps.

« Buste de femme nue » de l’ami rival Édouard Manet – nous évoquerons tantôt l’exposition qui réunit les deux vedettes dans le même musée – illustre magistralement cette décorrélation entre corps et apparence. Sans la précision du titre, la nudité ne saute pas d’emblée au regard. L’opposition vive entre la chevelure noire et le corps crème pâle attire d’abord l’œil vers le visage. La nudité des épaules n’est qu’un indice dont le bienfondé sera confirmé par le titre. L’artiste joue avec l’idée d’une représentation qui ne dévoile le dévoilement qu’a posteriori. Donner à sentir que l’évidence nous échappe n’est peut-être pas le défi le moins passionnant de l’art. C’est aussi ce que semble suggérer Lucien Lévy-Dhurmer dans « La femme à la médaille ». Foin de nudité, ici, mais foisonnement de mystères (autre titre du tableau) :

- recours aux codes de portraits de profil du quinzième siècle,

- mise en valeur d’une médaille dont rien n’est dit,

- secret sur cette femme dont seul la face n’est pas voilée…

Le corps, ici, se dérobe. Il est parcellaire, gommé par les vêtements, presque in-signifiant puisque le profil empêche de discerner pleinement l’expression du modèle. Le fond grave sur lequel il se découpe renforce son caractère énigmatique. Le corps, le narratif, le sens s’effacent et invitent le regardant à s’aventurer dans l’interprétation de l’art.

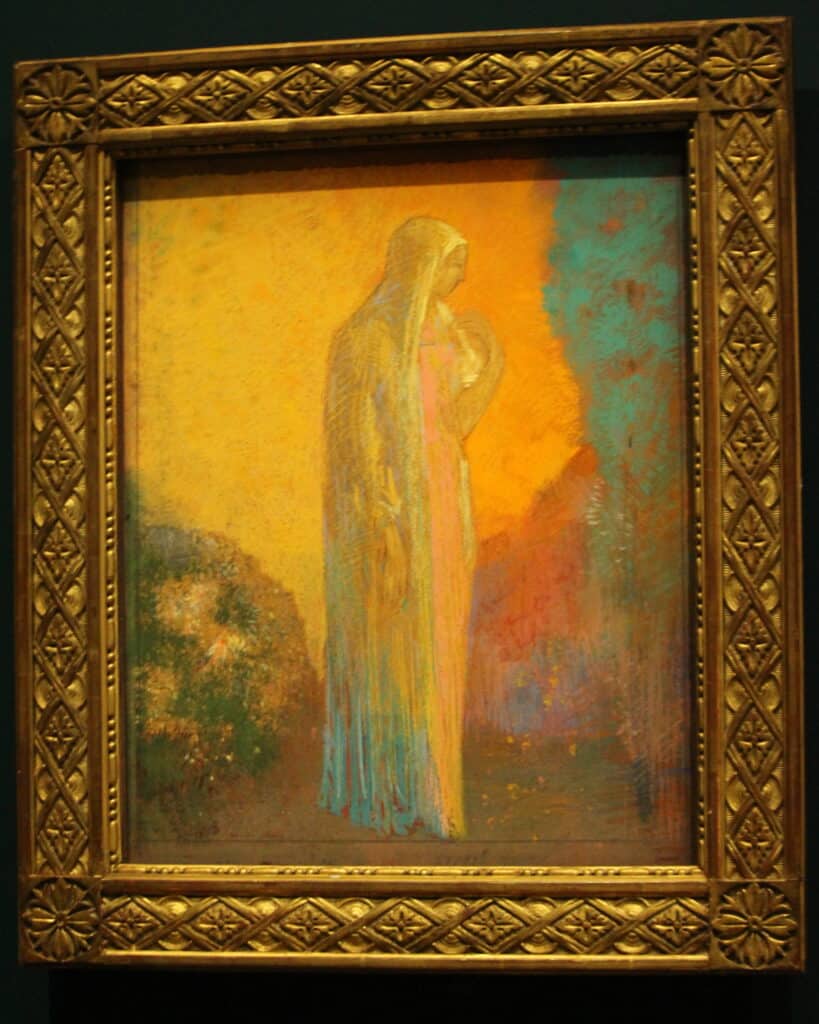

Ainsi, les pastellistes saisissent le corps aussi bien nu que vêtu de pied en cap (pour souligner la notabilité d’un collectionneur, par exemple), ou habillé d’une manière sciemment historiquement datée, en écho avec sa posture. C’est que le corps artistique se dérobe à toute tentative de réduction fonctionnelle, sociologique ou politique, surtout chez Lévy-Dhurmer, dont les pastels exposés témoignent d’un singulier rapport artistique au corps. Le corps se dissolvant derrière le brillant pastiche d’une représentation Renaissance côtoie, dans l’exposition, le corps urbain personnifié (« Florence ») et le corps qui s’efface, voilé, mutique, funèbre, dans « Le Silence ». C’est une manière pertinente de nous rappeler que, sur un tableau, le corps n’est pas qu’un corps. Il se gorge de symbolique, de possibles, de résonances que l’art du pastel rend éminemment vibrantes.

Odilon Redon, avec qui nous finirons notre parcours, souligne la richesse de cette augmentation du corps par l’art en trois pastels. Le premier représente a priori un coquillage des Seychelles, croqué dans un décor flou associant

- à-plats colorés,

- hachures verticales et

- zébrures horizontales.

Dans ce contexte corporel, on peut aussi y voir la métaphore d’un sexe de femme, comme si le corps sortait du corps, comme si l’espace devenait un corps, comme si l’animalité consubstantielle au corps, dont la sexualité est une composante essentielle, devenaient, par le truchement magique de l’art, un prisme d’analyse utilisable sur l’ensemble du décor et des corps – humains ou non – qui nous entourent. La question du corps dans l’art n’est-elle pas aussi celle de ses limites – graphiques, physiques, humaines ? À l’inverse (mais il n’est pas certain qu’il s’agisse vraiment d’inverse…) de cette immanence symboliste, une autre transcendance anime l’artiste quand il croque Parsifal en Christ écrasé par son destin ou qu’il esquisse une femme voilée, toute de lumière parée, dont l’apparence et l’attitude sont on ne peut plus mariales. La mise en scène du corps participe à son augmentation, que le corps soit torturé, symbolisé ou magnifié. Le corps artistique est toujours un corps augmenté.

Voilà aussi en quoi cette exposition était fort stimulante : derrière l’unité du médium utilisé par les artistes, scintillaient sans cesse

- la multiplicité de ses fonctions,

- l’exploration de ses spécificités ainsi que

- la friction captivante entre un artisanat éblouissant et des usages artistiques très différenciés.

L’énigme de l’art en sort heureusement intacte car les papilles oculaires du visiteur ont beaucoup salivé. Bien pensée, la redécouverte des fonds d’Orsay ne saurait donc jamais être une expo au rabais. Pan sur les doigts de celui qui a osé, il y a cinq épisodes de cela, émettre une hypothèse aussi saugrenue !