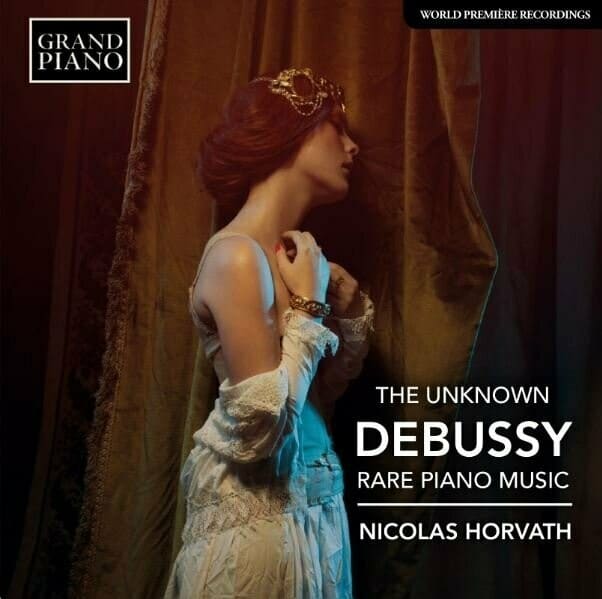

Nicolas Horvath, Les Œuvres pianistiques inconnues de Debussy (Grand Piano)

Voici du Debussy qui aura peut-être encore plus le goût de Debussy car ce n’est pas tout à fait du Debussy ! Le musicologue Robert Orledge, qui pousse la passion jusqu’à une certaine loufoquerie so british, s’est lancé depuis 2001 dans une entreprise de fan informé : étendre le répertoire, tant pianistique qu’orchestral, d’un compositeur qui peinait souvent

- à écrire ce qu’il s’était engagé à composer, et

- à terminer les projets qui l’avaient enthousiasmé (pour des raisons artistiques ou pécuniaires).

Pour expliquer chacune des seize pièces, Robert Orledge signe un livret certes grevé par quelques fautes étranges dans l’édition de la traduction (ainsi de « ses récent récitals », p. 14 ou, pire, du « danseur Ida Rubinstein, role principale », p. 9, ce qui est d’autant plus frissonnant que, parmi les critiques excommuniantes de l’archevêque de Paris à l’encontre du Martyre de saint Sébastien, il y avait le fait que Sébastien était dansé par une femme, juive de surcroît, so shocking!), mais surtout gourmand en détails et en petites histoires, jusqu’à rappeler parfois les commentateurs de la radio jazzy dans le sketch sur « Les radios libres » des Inconnus.

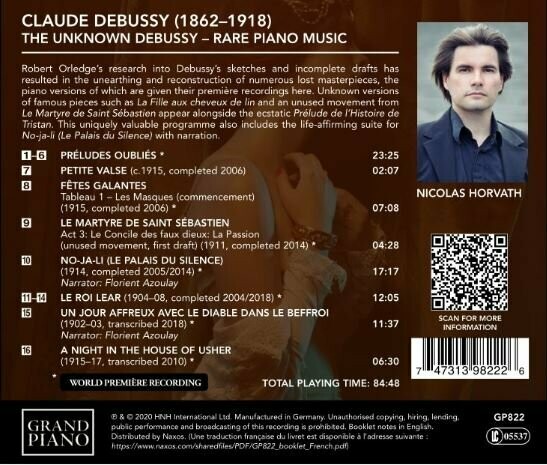

Le disque s’ouvre sur une série de six préludes. Le premier est une réduction pour piano, écrite par Jacques Durand, du prélude de la cantate L’Enfant prodigue. Une petite ritournelle (qui a dû inspirer l’ambianceur sonore de l’aéroport Roissy-CDG) s’enrichit vite de triolets qui oscillent, entre Philip Glass et Erik Satie, jusqu’à l’émergence du thème à 1’10. Une deuxième partie prolonge le crescendo jusqu’au retour au calme final, paradoxalement conclu par un roulement de timbales.

Le prélude de Rodrigue et Chimène, un opéra incomplet à l’orchestration inachevée, est présenté dans une réduction pour piano partiellement accessoirisée par Robert Orledge « pour en faire une version de concert ». Dans une alternance sciemment curieuse de 3/4, 5/4, 6/4, 7/4 et 8/4, le Steinway C de 1926 fin et attentif de Nicolas Horvath, remarquablement capté par Paul Metzger, s’attache à rendre les inflexions orchestrales, id sunt les distributions mélodiques aux différents pupitres, les nuances et les contrastes d’intention. La Fille aux cheveux de lin est présenté dans sa version originale (et très brève) en Si bémol majeur dont l’interprète tire tout le suc sans pouvoir convaincre de l’intérêt d’un digest à valeur d’esquisse, et c’est pas sa faute – hélas, nul doute que l’on aurait plaisir à le vilipender pour prouver notre indépendance d’esprit.

Le prélude suivant, d’après un vague projet fondé sur l’histoire de Tristan remet le musicologue britannique au premier plan puisque, par ses soins, le morceau a été « reconstitué avec l’aide d’un chant populaire breton ». Partant sur une quinte, s’ornementant de bariolages, il déploie des harmonies effectivement debussystes en gardant l’écart liminaire comme moteur. Habilement réparti sur l’ensemble du clavier, la (re)composition est exécutée avec

- la fougue,

- la virtuosité et

- la musicalité virtuose

qu’elle exige, bruits de pédale de sustain en prime, sans que l’on sache vraiment ce que ce que l’on entend a de Debussy hormis l’origine (Nicolas nous affirmera sans doute « tout », mais le livret est moins enflammé). Reste le résultat de cette à la manière de : c’est fort beau, et nulle ironie dans cette mention – important puisque des critiques de journaux importants ont méprisé la présente proposition, qu’ils restent bien tanqués dans leurs Deutsche Grammophon à Diapason d’or.

Comme le minimix de la « Fille aux cheveux de lin », le prélude suivant se présente comme une alternative aux « Bruyères » définitives. La partition est sensiblement différente en son début, en effet, sans cesser de baguenauder sur un ternaire moins perceptible que la liberté des rythmes debussystes. L’aventure des préludes « inconnus » s’achève sur un prélude « reconstruit en 5/4 » autour d’un cornac (Toomai) et de son éléphant dont le livret laisse penser que, ce remix de La Boîte à joujoux est très orledgien. Le prélude joue sur l’opposition des registres, ne craint pas de danser avec les pachydermes en frictionnant les harmonies des différents registres. Nicolas Horvath joue sans fard des nuances, du silence, de la percussion et de la respiration. Une ambiance plus orientalisante qu’indienne quête alors un espace que l’interprète spatialise à dessein avant que le rythme ne revienne éprouver le potentiel du piano. La pièce est intrigante et captivante. Le sens de la suspension que déploie l’interprète n’est certes pas indifférent à la réussite de cette piste.

La Petite valse suivante développe, par la grâce de la musicologie, 18 mesures sur 2’10. Il s’agit donc d’une œuvre de Robert Orledge, se prévalant avec une mauvaise foi assez cossue d’intertextes debussystes comme gages d’authenticité pour construire « ce que l’on pourrait nommer une nouveauté d’un grand compositeur ». La prétention qui sourd de cette proposition ne manque pas d’étonner, dira-t-on euphémistiquement. En réalité, la proposition est bien une petite valse qui explore intelligemment l’ensemble du clavier. L’absence de duplicité de Nicolas Horvath, qui joue droit, délicat – oui – mais pas gnangnan, justifie cette pièce sans persuader qu’elle apporte quoi que ce soit à la connaissance musicologique de Claude promise par Robert.

Le début d’un ballet, Fêtes galantes, à ne pas confondre avec les mélodies inspirées par Paul Verlaine, même si le prétexte se fonde sur un argument issu des Uns et des autres, une comédie dudit Verlaine où Mezzetin veut faire « battre les cœurs joyeux à l’étroit sous les corsages ». Les premières mesures, paisibles, font d’ailleurs entendre largement le battement de cœur de la pédale de sustain. L’écriture, « complétée en 2006 », plutôt déstructurée s’amuse de différentes techniques (notes et accords répétés, mélodie survolant la mêlée, harmonisation inattendue, refrains dessinant une vague unité en pointillés, mélodie à la main gauche sur des accords aigus, basses solides réorientant le propos), entre atmosphère mystérieuse et chanson vite interrompue. Le tout a des airs d’improvisation dégingandée et énigmatique, dont le pianiste tâche de faire chatoyer les passages les plus captivants.

Partition abandonnée alors qu’elle devait s’insérer au troisième acte du Martyre de saint Sébastien, l’œuvre suivante, « complétée en 2014 », procède aussi par collage d’atmosphères dont les touchers multiples de Nicolas Horvath rendent avec talent les capiteuses diversités. Jusqu’à sa résolution finale en Sol, quelques moments de tension tentent de secouer cette pièce dont les charmes doivent beaucoup à son exécution attentionnée et délicate.

Accompagné de Florient Azoulay en excellent récitant magnifiquement capté… pour une seule intervention, Nicolas Horvath se lance alors dans No-ja-li, aka Le Palais du silence, série de huit scènes (17’ pour le lot, complétées en 2014 et enregistrées ici pour la première fois), où un prince impose le silence, même à la princesse No-ja-li, jusqu’à ce que l’amour l’emporte. Au programme, donc, la tension entre

- le silence qui s’impose et

- ses deux contradicteurs,

- la musique et

- la parole, que l’amour plus que les poupées finira par concilier.

Le piano très narratif et changeant de l’interprète sert au mieux cette comédie qui ne manquerait pas, aujourd’hui, de choquer par le yellow face d’une musique mêlant science de l’écriture occidentale et composition musicale. Le principe du musicodrame, évoqué tantôt grâce au disque passionnant quoique trop bref de l’Ensemble In&Out, fonctionne ici, avec très peu de texte, grâce au talent des exécutants :

- à Nicolas Horvath

- le décor orientalisant et

- la mise en scène expressive,

- à Florient Azoulay

- l’explicitation diégétique rare et

- la propulsion du rêve que

- ses mots nourrissent,

- sa diction chaude développe et

- ses silences permettent.

Si, sans l’image et sans guide d’écoute, certains moments peuvent paraître réservés aux debussystes curieux, le disque permet justement de se concentrer et de suivre l’histoire entre mots et musique à programme – le Mib5 du piano sonnant même assez bizarrement pour paraître sinisant !

Après une musique parlée autour du silence, nouveau paradoxe que ce Roi Lear, complété en 2018 et enregistré pour la première fois. Debussy ne l’a jamais terminé car le producteur a refusé de « fournir les 30 musiciens (sic) réclamés sans lesquels l’œuvre ne sera qu’un petit bruit de mouches se frottant les pattes ». Or, cette fois, un seul musicien se charge de combler la jauge.

Ici, Robert Orledge s’éclate : des quatre mesures écrites par Debussy, il tire un prélude de presque 4’. C’est interprété avec brio et tonicité, jusqu’aux deux bouts du clavier, par un Nicolas Horvath aussi concentré et convaincu qu’à son habitude. Enchaîne une brève fanfare, déjà complétée pour orchestre par le passionnant Roger-Ducasse mais ici refondue pour piano à la sauce Orledge, et pourquoi pas ? L’engagement de l’interprète permet de faire osciller cette pièce anecdotique entre puissance et retenue. Le Sommeil du roi Lear investit un balancement hésitant, noté « très lent et profondément expressif » et fort différent itou de la version orchestrale de Roger-Ducasse. L’affaire se clôt sur la Mort de Cordélia, une œuvre de Robert Orledge inspirée par « le début, noté au crayon [par Debussy], d’une petite pièce », avec « une introduction chromatique et un thème » affirmé e Debussy en personne. L’introspection et les dissonances liminaires semblent s’effacer au profit d’une harmonisation très debussyste en refusant obstinément de décoller (on parle de mort, c’est cohérent), comme en témoigne manière de reprise de la lamentation jusqu’au chromatisme suspendu qui se résout dans un La majeur conclu sur la médiante, persistant et comme en suspens.

Autre première mondiale, la « paraphrase sur Un jour affreux avec le diable dans le beffroi » de Robert Orledge, avec un texte dudit Robert Orledge inspiré par Stephen Wyatt. C’est l’histoire de Satan entraîne, grâce à son violon, des villageois en un lieu où ils sont transformés jusqu’à ce que la prière d’un jeune homme soit exaucée… mais le diable, on l’expérimente tous chaque jour, n’est peut-être pas définitivement décédé. Et quid de la musique ? Des graves s’élève une atmosphère oppressante qui investit tout le clavier.

- Une polka légèrement claudicante,

- le souffle du vent et

- l’évocation de « Savez-vous planter les choux ? » (qui sera développé par la suite)

préparent l’arrivée du narrateur. Le clocher a sonné treize fois ; les cloches fêlées chantent la comptine enfantine ; la danse diabolique s’engage, citant moult intertextes classiques et déchaînant le pianiste. Seule la prière à Dieu peut sauver les danseurs et chasser le diable dans une dernière série de douze – non plus treize – coups de cloche qui enflamme le clavier dans une coda liszto-chopinienne où le recompositeur se lâche clairement tandis que se goberge le musicien. Résonne alors une ultime évocation du thème récurrent… croit-on, mais le diable est déjà de retour, nous annonce Florient Azoulay – ce dont jubile le piano dans une dernière incartade.

Dernière première (si, si) mondiale, Une nuit dans la maison Usher, signée en 2018, est un mélange

- de bestofisation,

- de transcription (pour l’incipit et la conclusion) et

- de création incluant

- les transitions,

- « tous les passages rapides » et

- « la revanche finale du frère de lady Madeline ».

En gros, il s’agit d’un bref florilège de l’opéra lié par l’arrangeur. Une version pour orgue, préalable, est d’ailleurs disponible. Sur un tapis d’aigus qui bariolent se profile rapidement une basse inquiétante. La mélodie persiste et tâtonne dans l’obscurité, prolongée par

- le travail harmonique,

- les variations d’intensité et

- les réitérations de motifs.

Un nouveau thème se faufile et semble aspirer à se perdre dans les suraigus.

- Les battements d’octaves,

- les boucles,

- les basses solides et

- les accords répétés s’affrontent jusqu’à la cavalcade finale.

Ce disque curieux et pour curieux s’achève ainsi sur la création la plus intéressante à notre sens, après – comme un clin d’œil à ceux qui, comme nous, regrettions en petits épiciers la brièveté d’un précédent disque de Nicolas Horvath – une exploration de 85 minutes. Oser produire ou écouter un disque aussi ambitieux, foufou et fantasmatique subsume les interrogations sur l’authenticité debussyste des pièces. Peut-être la promesse du titre est-elle maladroite, tant l’apport de Robert Orledge est important dans ces, disons, reconstitutions et remix.

Reste le projet, quasi démiurgique, de rêver à une extended version de la production pianistique de Claude Debussy. Même si l’intérêt ponctuel de tel ou tel rêve ne convainc pas complètement le profane, la fanitude de cette espérance intrigue et la qualité de l’interprétation de Nicolas Horvath souffle sur les braises de notre curiosité. Voilà qui est fort agréable !

Pour écouter le disque en intégralité, c’est ici.

Pour l’acheter et demander un graffiti de l’artiste, c’est là.