Myriam Barbaux-Cohen joue Enrique Granados

Myriam Barbaux-Cohen le reconnaît, le revendique même : elle n’a pas le bon blason pour devenir une « grande soliste internationale ». Sa faute originelle ? Avoir, certes, un Premier prix de piano et un autre de musique de chambre du conservatoire de Gennevilliers ; avoir certes la plus haute distinction du conservatoire Serge Rachmaninov de Paris (diplôme de concert avec mention très bien et félicitations du jury) ; avoir certes travaillé avec des vedettes comme Philippe Entremont, Jean-Philippe Collard, François-René Duchable ou Michel Béroff ; MAIS elle n’est pas passée par le CNSM de Paris. Désormais installée à Francfort, où elle dispense ses enseignements chez elle aux jeunes comme aux vieux, aux bons comme aux lettràélistes, l’artiste française ajoute une tache indélébile à son épopée, puisqu’elle joue Enrique Granados sans être Espagnole.

Or, le résultat de cette invraisemblance claquée par une incompétente ne cesse de recueillir les lauriers des critiques les plus sévères. Comment diable a-t-elle réussi à renverser la table, au détriment de ceux qui croient à la race et à la pureté, y compris en musique ?

Les éléments de réponse se nichent dans le disque, qui s’ouvre sur le rare Libro de horas et singulièrement « Dans le jardin ». D’emblée, l’on est saisi par une double caractéristique : la capacité à respirer, c’est-à-dire à suspendre le discours sans briser le fil narratif ; et l’art de se dépatouiller des accords pour toujours offrir une ligne mélodique à laquelle accrocher son oreille. « L’hiver », associé à la mort de l’oiseau-moqueur dans le sous-titre, s’abat alors sur l’auditeur avec le glas – ce swing de l’enterrement, selon le mot de Ricet Barrier déjà cité ici – des graves. Sans presser, cherchant la résonance dans le givre du son, la pianiste sait jouer des différents registres de son Bechstein et de la pédale de sustain pour ordonner sa propre réverbération sans pour autant noyer le propos dans un brouillard floutant. Le dialogue des accords et des harmonies, fondé sur un refrain triste, se laisse fracturer par de brèves envolées jusqu’à l’énigmatique suspension finale : une interprétation à la hauteur d’une belle composition.

« Al Sulpicio » finit de convaincre qu’Enrique Granados n’était point que le compositeur espagnol hispanisant auquel on croit souvent bon de le réduire. Le début minimaliste se prolonge sur une marche solennelle, plus fataliste que dramatique. L’aspiration au vivant – symbolisée par les aigus et les médiums – se cramponne à la terre grâce à la pédale de graves et à d’étonnants sursauts vite étouffés. Sourdent ainsi tension et mystère dont le jeu sûr et attentif de l’interprète rend raison avec poésie.

S’ensuivent quatre Lettres d’amour, en ABA, sous-titrées « Valses intimes ». « Cadencioso » se balance avec aisance entre ternaire et hésitation juste maintenant le swing. Frissonnant de brèves tentatives de s’envoler (non, ça ne veut rien dire mais, sur le coup, je croyais que si, alors je laisse, on dira que c’est une licence poétique), « Suspirante » s’ébroue, sentimental, avant d’exprimer le doute en basculant en mode mineur : ainsi évoque-t-il le suspense sans lequel aimer sans savoir si – voire aimer en général – n’aurait pas de charme.

« Dolente » hésite à s’assumer, brisant ses caractères sans cesse en dépit de la réexposition de motifs obsédants. « Appassionato » contraste avec plus de fougue, occasion pour l’artiste de dégainer ses pianissimi / fortissimi subito. C’est tout à fait ravissant, et la prise de son de Manfred Schumacher, très proche, ajoute au charme d’un toucher qui sait être gracieux sans minauder.

Les sept Escenas poéticas, de forme essentiellement ABA, commencent par une longue « Berceuse » en Sol, marquée « amoureusement », ce qui fait le lien avec les pièces précédentes. Comme ailleurs, Myriam Barbeaux-Cohen rejette une interprétation mécanique pour laisser la liberté grignoter la pulsation. La tentation du mineur happe la partie en 2/4, dont les harmonies délicates frottent délicieusement, jusque dans les mouvements réflexes du sommeil qui préparent le retour du thème premier. Longue, cette pièce ? La plus longue des sept, oui ; mais pas la moins captivante, quelle que soit sa simplicité apparente.

« Eva et Walter » enchaîne en 3/4, toujours « lento molto espressivo », joignant à l’absence de fioritures une tonalité en Do qui renforce l’impression de liberté, quoique moult altérations défient ce parti pris compositionnel et enrichissent le travail harmonique. Celui-ci est magnifié par la retenue de certaines notes, et la capacité à faire musique, et hop, avec un matériau étique, notamment en nuançant et en caractérisant chaque plan sonore. En 3/4 aussi, la « Danse de la rose » est spécifiée « non vivo e molto semplice con ritmo ». Les couleurs harmoniques tiennent l’oreille en éveil jusqu’au bout – ainsi de l’enchaînement Bbm6 / F ne peut être anticipé et saisit l’oreille comme une belle rose que l’on découvre dans son jardin au matin soleil.

Oui, au matin soleil. Même si ça non plus, ça ne veut rien dire, bien entendu.

Le second livre des Scènes poétiques s’inaugure avec le « Souvenir de pays lointains », « lento, quasi récitativo », en manière de Mi tenté par le do dièse mineur, et réciproquement. Dans la partie B, les bribes de mémoires surgissent, rompant la logique tonale comme elle couperait la pensée de l’exilé. Le retour au thème premier semble décrire cette structure mentale d’immigrés ancrés dans la remémoration partielle et fugace de soi, insatisfaisante et nécessaire comme une démangeaison qui nous permet de nous réapproprier notre corps par le soulagement de la douleur. « L’ange des cloîtres », en Mi bémol se joue « adagio religioso ». Les tierces descendantes semblent dessiner une piste qu’un accident harmonique suspend un moment jusqu’à la modulation en Si bémol. Les contretemps et les frottements n’empêchent point le retour angélique vers le Mi bémol liminaire – avec, in fine, ce point d’orgue que la pianiste veille, à l’instar des précédents, à ne pas écourter.

Quasi allegretto, la « Chanson de Margarita » se décapsule sur un prélude qui ne débouche sur… presque rien. Une quête souvent monodique secoue la chanson entre 6/8 et 3/4. On sent que Marguerite n’est pas au top de son moral ; toutefois, puisqu’il est ainsi transformé en musique, on se réjouit inconsidérément de son chagrin suspendu. Les « Rêves du poète » s’accompagnent d’un petit texte de présentation : « Dans le jardin de cyprès et de roses, appuyé contre le piédestal de marbre blanc, attendant que l’heure fût venue, le poète s’est endormi. À son côté, caressant son front, veille la muse. » En d’autres termes, on sent bien que le projet n’est pas de tirlipimponner sur le chihuahua. L’andante en Mi bémol (mais pas que) doit être « expressif » et « noble », stipule d’ailleurs le compositeur au cas où le message ne serait pas passé. Sans excès de pompe, Myriam Barbaux-Cohen nous conduit paisiblement dans les tréfonds des rêves poétiques que lance une première modulation pivotant autour de l’ambiguïté du mi bémol – ré dièse (pouvant conduire à la tonalité de Mi par celle de Si). L’ambiguïté de tonalité et d’atmosphère accompagne les soubresauts du somme, permettant à la musicienne d’agir en peintre plus qu’en délivreuse de notes, jusques et y compris dans le retour du thème liminaire.

Les miniatures des Valses poétiques enquillent avec un Vivace molto en La qui rappelle que, notamment pour une pianiste, avoir des doigts, c’est bien, mais avoir du feeling en sus, c’est mieux. Ici, ça pétille avec la légèreté, les accents et les contrastes qui s’imposent. « Melodico », un tube, est traité avec la même attention : retenue et délicatesse pimentent une partition en AAB(mineur)A. Rebondissant sur le la du La majeur, le « Tempo de vals noble » rhabille ce la dans un accord de Fa, que l’interprète fait pétiller en refusant systématisme rythmique donc en libérant l’énergie des chaînes strictes de la pulsation.

Entre ré mineur et Ré, le « Tempo de vals lento » fait office de respiration avant d’enchaîner sur l’« Allegro humoristico » en Si bémol, aussi spécifié « ritmico ». Myriam Barbaux-Cohen y contraste la partie très terrienne, et la seconde partie en sol mineur, plus aérienne. L’« Allegro (elegante) » en Si bémol, avec son interlude en si bémol mineur, fonctionne presque comme une troisième partie… et se prolonge dans un nostalgique et suspendu « Quasi ad libitum (sentimental) » en fa# mineur, dont le do# liminaire fait évidemment écho au ré bémol entendu dans l’interlude. La musicienne travaille ainsi entre contrastes et continuités pour donner à cette suite, par des accents, des respirations et des intentions, une cohérence qui se nourrit des contrastes. Derechef, on savoure l’attention portée tant à la ligne qu’aux détails (détachés sur le la et le sol dièse à 1’29). L’histoire pourrait se terminer sur un « Vivo » en La qui exploite (un peu) l’aigu du piano, chose rare donc d’autant plus saillante dans ce répertoire ; mais un Presto teinté d’un Vivace tenté par le mineur se visse sur cette pièce en ABA ; et une marche chromatique descendante nous ramène au « Melodico » liminaire. Nous ronronnons d’aise.

Ceux qui veulent des sensations fortes passeront directement à la piste 24, avec l’Allegro de concert en Do dièse, c’est-à-dire avec sept altérations à la clef. Nous sommes certain que le compositeur voulait en mettre plus, d’altérations, mais on lui a dit : « Non, Ricky, désolé mais y a plus la place. » Il a grogné, mais pas le choix – c’était la triste vérité.

Après 54’ de musique, la pièce peut être considérée comme un premier bis étincelant. Sa virtuosité n’exclut ni la nuance, ni la caractérisation – ainsi de l’énoncé en douceur de la partie en sol dièse mineur, valorisant l’élégance digitale du passage en Sol, sollicitant agilité et ensemble du clavier. On se délecte d’étranges modulations, aboutissant ou non (ainsi de ce Fa#7 semblant préparer un si mineur et s’éclairant d’un retour sur le Sol ferme, ou de ce Ré7 débaroulant sur une mesure en Mib7.

Pour donner une cohérence sensible à cette rhapsodie, Myriam Barbaux-Cohen choisit d’associer au brillant du propos sa voix qui est aussi sa voie, en l’espèce une certaine retenue non point pour fuir la difficulté (la technique ne fait jamais défaut) : grâce à la conviction qu’elle semble avoir faite sienne, selon laquelle la musique ne peut exister dans l’abandon par l’artiste de sa maîtrise. Point, donc, ici, de pyrotechnie démonstrative. Assurément, l’artiste pourrait jouer plus vite et plus fort, emballer davantage les accelerandi et forcer les couleurs pour nous arracher un WCEFÇ, ce fameux : wow, comment elle fait ça ? Elle n’en a point l’usage. De son goût très sûr, se dégage un souci presque pudique de contrôler le son pour en maîtriser le beau. Même dans cette pièce « à effet », la dame refuse le drame, sans pour autant ôter son énergie boule-de-neige aux passages « poco agitato e sempre accelerando » qui précède le retour au thème liminaire, aux modulations vénéneuses, et aux suspensions en équilibre. Ce souci du contrôle décevra les amateurs de la grande clownerie « à tempérament de feu » ; en revanche, il prolongera le plaisir des mélomanes ayant ouï ce qui précède, car il démontre qu’une vision d’interprète n’est pas obligée de muter selon le nombre de triples croches au programme. Ainsi se construit l’unité d’une vision et d’une patte !

Ce nonobstant, subodorant l’effet de l’œuvre, Myriam Barbaux-Cohen offre à ses auditeurs un dernier bis : la deuxième des Douze danses espagnoles, dite « l’Orientale » quoique souvent marquée, simplement, Andante (à ne pas confondre avec la Sardane qui sert de second mouvement aux Danses espagnoles de l’opus 37, ce que ne précise pas le livret). Cette partition plus calme, en Mi bémol, souvent jouée par une guitare et un instrument solo, travaille l’union d’une main gauche lancinante et des tierces de la main droite. La deuxième partie, « Lento assai », passe de 3/4 en 6/8, mêlant des accents hispanisants à des couleurs satiques (2’27, avec l’association do – si bémol puis l’appogiature, ouïr aussi à 3’02…) sur une main gauche qui se balance avant le retour du thème en troisième partie. C’est exécuté en finesse et avec la douceur qui sied aux « au revoir » de classe.

Terminera-t-on cette notule sans faire notre forte tête, toujours plus maligne que les autres ? Non, impossible, il faut laisser croire à notre totale liberté de pensée cosmique et réminiscente.

Donc, oui, l’on peut à la fois se goberger d’un son idéalement restitué et signaler, çà ou là, tel que nous l’avons perçu, d’étranges vibrations (comme si un métro faisait trembler la salle, piste 9, 0’53 à 1’05), et quelques bruits parasites (piste 9, 0’52, pour garder cet exemple ; piste 12, 0’08, pour en donner un autre), comme pour traduire le fait que l’artiste et son équipe ont préféré, et nous nous en réjouirions, l’énergie de la bonne prise à la perfection de la prise propre mais ennuyeuse. Vétilles, car errements rares permettant – qualité suprême – au nobody de jouer au critique attentif.

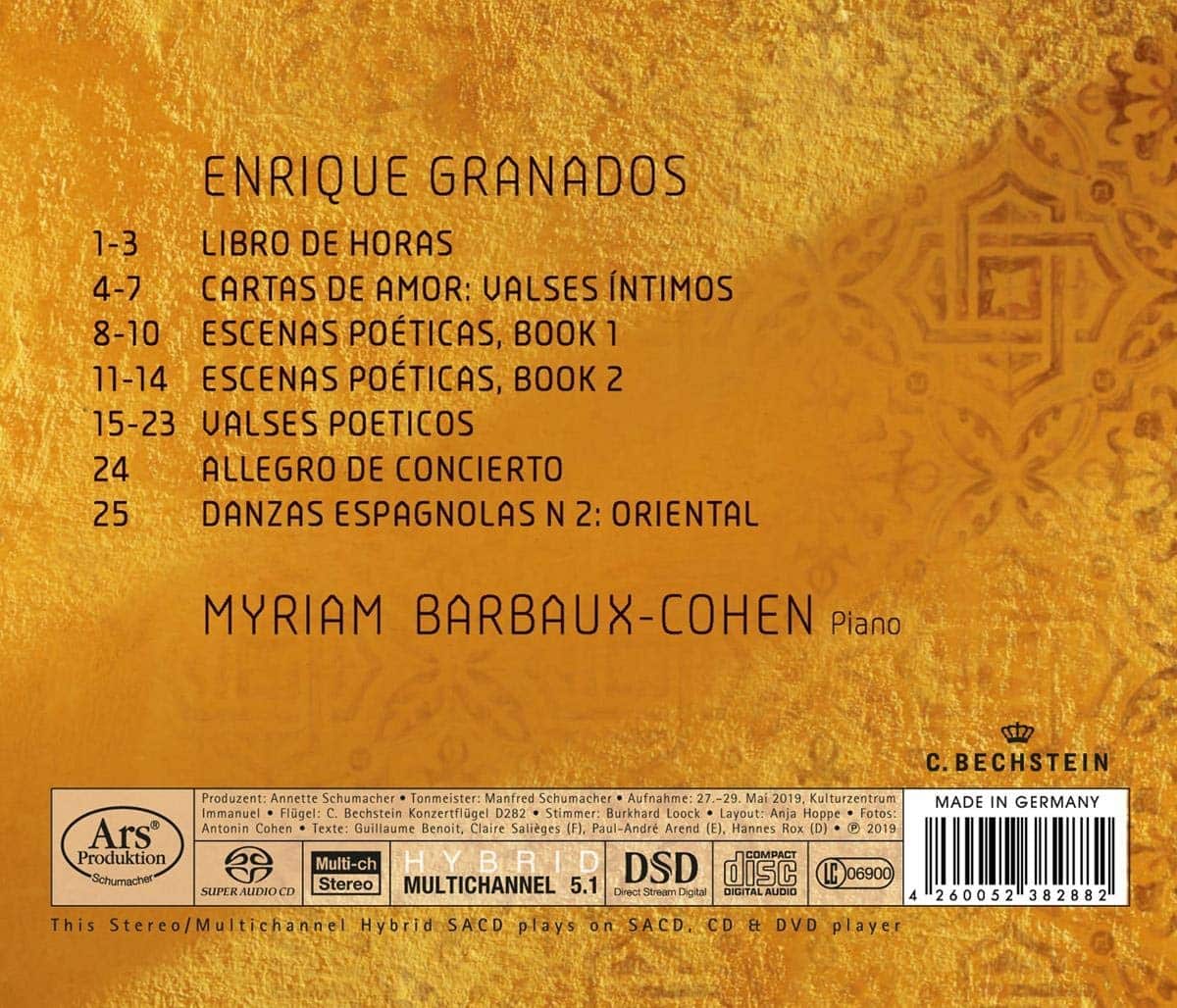

Toutefois, l’on peut aussi regretter que, bien que l’artiste reconnaisse l’intérêt du disque dans un « univers dématérialisé », l’attention apportée au livret n’est pas à la hauteur du rendu musical : certes, le texte est trilingue , mais la présentation de la spécificité de chaque pièce est inexistante, et l’on trébuche sur de nombreuses fautes orthotypo (espaces malvenues) ou orthographiques (« el angel de los claustros » auquel manque un « s » dans la liste des pistes, la « canción de Margarita » attend son accent, etc.). Vétilles encore, devons-nous reconnaître, car cela ne souille guère un disque idéal pour raviver la musique de Granados par des sentiers guère fréquentés, et pour faire découvrir une artiste certes sans le bon pedigree, mais avec le savoir-faire, le talent et la personnalité qui justifient, encore aujourd’hui, que l’on puisse conseiller aux gourmands d’acquérir un disque non pas les yeux fermés mais, a minima, les oreilles ouvertes. Car, non, Myriam Barbaux-Cohen n’a pas le blason le plus chic du marché des pianistes virtuoses. La belle affaire ! Comme le petit joueur de flûteau, elle l’a troqué avec une liberté au goût très sûr et à la singularité convaincante que beaucoup de sages emblasonnés, autant que l’héraldique le permet, devraient lui envier avec force – mais en ont-ils le talent ou la subtilité ?

Pour écouter le disque en intégralité, c’est ici.

Pour l’acheter, c’est possible et c’est là, par exemple.