« Modernités suisses », Musée d’Orsay, 16 juillet 2021 : épisode 6, le soi

La question posée par la représentation de l’enfance tournait autour des limites de cette notion, tant cet âge peut aussi, par exemple,

- passer pour une allégorie,

- trouver écho dans la floraison de la nature,

- ouvrir sur la mise en scène de la maternité, voire

- fricoter avec la politique en incluant, à titre d’exemple, tous ces domestiques censés s’occuper des enfants riches et traités comme des enfants sinon infantilisés, notamment par les riches bourgeois boostés par leur réussite à l’ère de la révolution industrielle.

Partant, il n’est pas illogique que les questions sur la manière de représenter l’homme impliquent, entre autres, des réflexions

- esthétiques et techniques,

- sociologiques

- (famille versus individualité,

- personnages et environnement,

- silhouettes et décor), et

- psychologiques

- (que sommes-nous capables de comprendre d’autrui ?

- que pouvons-nous communiquer avec l’autre ? et

- que parvenons-nous à comprendre d’un artiste représentant un humain ?), etc.

Pour illustrer une telle interrogation, peu d’œuvres seraient mieux adaptées que l’étude placée en tête de la présente notule. Cette huile sur plaque en fibrociment n’était qu’une esquisse non destinée à être considérée comme une version définitive. En théorie, donc, sa place n’est pas au musée, d’autant que le tableau tiré de l’ébauche a été détruit. Cependant, par sa dimension transitoire, cette enfance d’une peinture donne à penser à la représentation de l’humain, peut-être de l’enfance, et à la signification qu’elle prend. Qu’est-ce qui nous permet de reconnaître l’humain ? La forme, les traits, le geste ? La suggestivité est une illusion qui met en avant notre tendance à la paréidolie.

De même, on notera la réutilisation du jaune puissant, couleur des humaines, pour ponctuer le décor. Un tel écho, si fortement martelé, réunit l’humain et la nature, peut-être la fille et la fleur, comme si les formes humaines n’étaient que composées d’éléments naturels, comme si la rupture entre notre environnement et nous-même n’était qu’une construction de l’esprit aux conséquences périlleuses – l’on pourrait presque y voir une protoécologie de l’humain ou, pour reprendre l’expression de Baptiste Lanaspeze à propos de l’« écologie urbaine », une invitation à « refaire société avec la Terre » (Le Monde, 3 août 2021, p. 25).

Néanmoins, la base de la représentation reste le portrait, dont la quintessence est sans doute l’autoportrait. Ce genre court au long de l’exposition – nous en avons déjà salué quelques-uns. Le musée d’Orsay met en valeur son fonds en présentant le selfie de Félix Vallotton. On connaît les tourments de cet anar embourgeoisé : fils de bourgeois protestants, maqué avec une ouvrière, il épousera finalement la fille d’un gros marchand d’art – le tableau qu’il tire d’un repas chez ces poids lourds de la peinture laisse entendre que son choix n’a été motivé ni par la grâce de la dame, ni par la joie de rejoindre une famille rayonnante.

Deux ans avant ce qui allait pimper sa carrière, il claque cette remarquable huile sur carton où les détails sont encore plus travaillés que l’ensemble. À un magnifique fond sur lequel semble rebondir la lumière, répond un pull bien plus schématique. En émerge un col bien boutonné et la tête de l’artiste, avec mèche sagement rebelle pour cacher un début d’alopécie, favoris finement décollés et bouc savamment taillé. Côté technique,

- la précision du rendu,

- la restitution de la carnation et

- le travail sur l’éclairage

témoignent, entre autres, d’un métier remarquable. Côté artistique,

- la construction classique du tableau,

- les différences de style entre la chair et le textile, ainsi que

- l’absence d’ornements censés embellir ou enjoliver la situation

participent de la séduisante patte vallottonique.

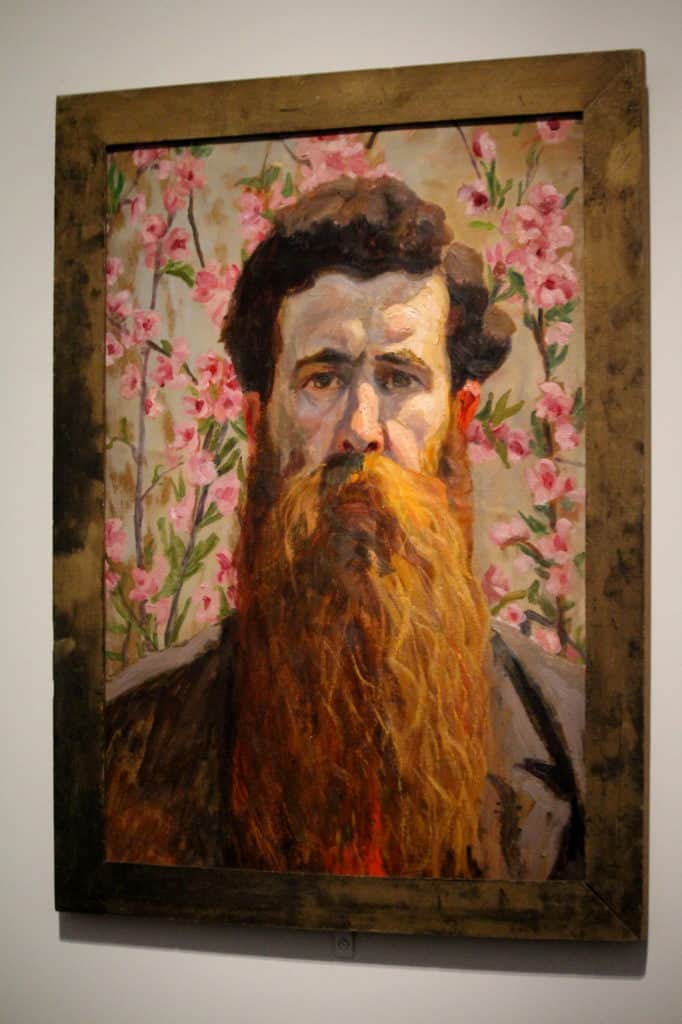

Frontalement, surgit l’autoportrait de Sigismund Righini. Au cours de sa carrière, l’homme n’aura pas son pareil pour donner vie à sa barbe fleurie. En effet, sa carrière de peintre est rythmée par ses selfies largement poilus. Sur celui-ci, on saisit

- un sens de la coloration hors norme qui boute hors d’état de nuire le réalisme,

- un goût par la profusion multiple (la singularité de la barbe tranche avec la fureur de la partie droite du costume) et

- le souci de se mêler à une nature artificialisée (les fleurs de papier peint).

Dans cette proéminence velue et déréalisée en partie, il y a cette évidence extirpée par Tomas Tranströmer, pointant

comme les jouets de notre enfance désormais gigantesques

et qui nous accusent

de ce que jamais nous ne sommes devenus.

(Baltiques. Œuvres complètes 1954-2004, trad. Jacques Outin, Gallimard, 2004, p. 100)

On pense à Anne Sylvestre invoquant son âme, c’est pas fréquent chez feue cette mécréante croyante, quand elle synthétisait le plus violent regret que chacun devrait partager, celui « de n’avoir pas été celle qu’on espérait mais juste le brouillon d’une autre plus lointaine ». Et l’on se retrouve devant une barbe simplement vissée sur un mur, dans un contraste cinglant entre une virilité arborée et un arrière-plan floral et féminin. On est aussi saisi par l’expression du visage, assumé, et la schématisation de la partie la plus virile des jeunes hommes : les cheveux.

Schématiser les cheveux, c’est schématiser le temps qui passe. Or, se représenter, pour un keumè, c’est schématiser le temps qui passe. L’autoportrait a aussi ce projet de fixer l’infixable, de happer l’inhappable temporel manège qui se dérobe, de faire la nique à l’in-niquable. Il y a là comme une espérance désespérée, d’autant plus navrante qu’elle est sublimée par la technique et le talent. Comme si la seule façon d’échapper à la navrante réalité était de me présenter devant vous alors que, en me présentant devant vous, je me soumets à la plus navrante des réalités.

Peut-être la mise en situation de cette navrante réalité du temps qui passe, donc de la mort qui approche, se peut-elle concentre sur son faux-semblant supputant la perpétuation : la famille. Le barbu Righini, au fond de la toile ci-dessus, nous incite à le penser, peut-être parce que nous le pensons – reconnaissons-lui cette circonstance atténuante. La puissance des tableaux surplombants cette mise en scène sciemment grotesque est plus une mise dans l’abyme qu’une mise en abyme. Quelle violence dans la concaténation de ces attitudes posées, des tableaux surplombants posés schématiquement, et de la notion de « famille » représentée par le tableau… et quelle audace du peintre plantant ce couteau in situ !

Le plus fort, dans ce moment de vérité righinien est que nul n’est dupe. Le peintre ne prétend pas être plus malin que ses invitants. Il fixe ce qui, pour lui, est un instant. Il ne dénonce pas des beaux-parents malsains. Il ne prétend pas être une victime de drôles. Il ne joue pas les étonnés. Il traduit le fatum d’une perpétuation dont tous semblent à la fois victimes et coupables ; et c’est précisément là que ce se joue la tragédie de la bourgeoisie.

D’autres sauront, sous de plus habiles – donc de plus hypocrites – stratégies, exprimer le tempérament des zozos qui l’entourent. Nous l’explorerons tantôt, si Dieu or something nous prête vie.