« Modernités suisses », Musée d’Orsay, 16 juillet 2021 : épisode 4, le portrait

Proposer un quatrième épisode autour du portrait est audacieux car le genre court tout au long de l’exposition sur les « modernités suisses » dont nous avons évoqué les origines, le travail sur la lumière et la reconstruction de la couleur. Toutefois, ce défi doit être relevé précisément à cause de cette profusion que l’on peut supposer signifiante. En effet, c’est sans doute dans cette pratique partagée que s’expriment, avec une force mêlée, à la fois le savoir-faire de l’artisan et les partis pris de l’artiste.

Çà, la démonstration de virtuosité propre à ce type de tableau tend à effacer la technicité derrière l’audace, comme elle efface l’égotisme derrière l’énigmaticité (d’une posture, d’un regard, d’une colorisation). Là, la comparaison que permet l’exposition attire l’attention sur le cadrage ou sur ce qui ne ressortit pas du portrait proprement dit : la particularité du fond ou l’absence de fond, par exemple, oriente différemment l’observateur.

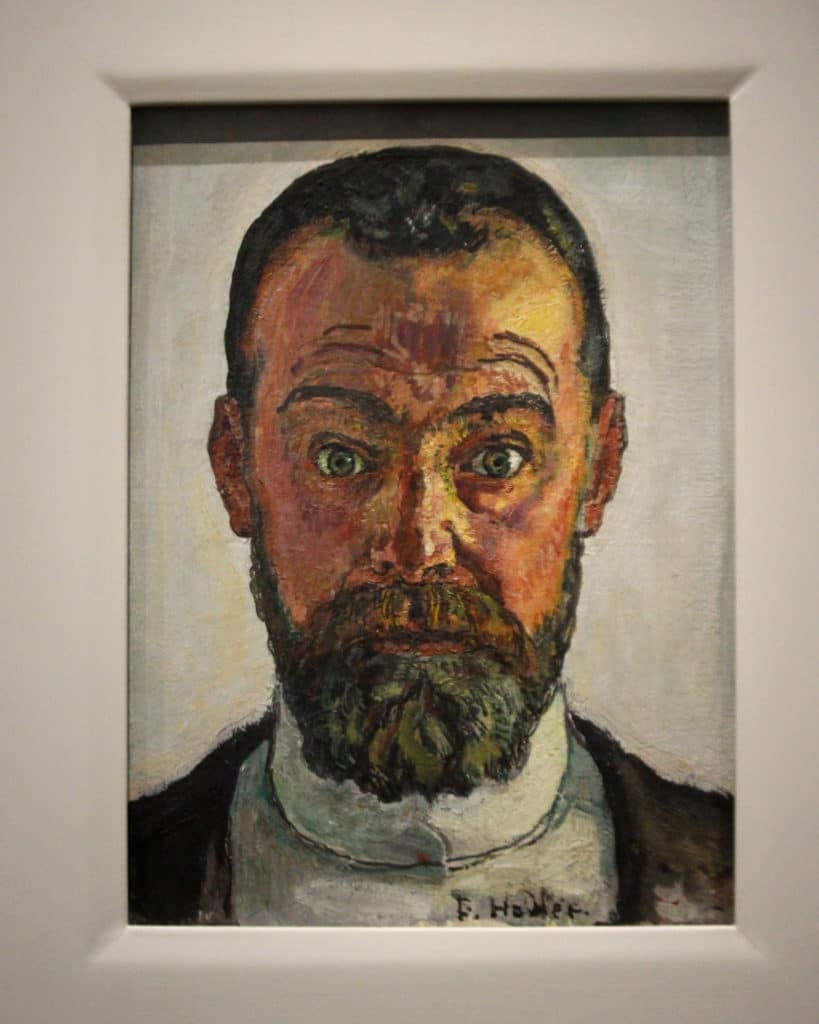

Sur la période balayée par ces soixante-dix tableaux, il n’y a pas d’évolution chronologique d’ensemble qui permettrait de caractériser la cristallisation d’une modernité suisse. Au contraire, des modernités s’entrechoquent, entre des dégradés d’impressionnisme où traits et recréation chromatique électrisent l’œuvre en la parant d’une aura énergique et mystérieuse, et surgissement du visage, cadré de près et avec précision, où frappe l’expressivité du faciès, suggérant la fixation de l’éphémère par le peintre et interrogeant le contexte du tableau.

La mise en regard de deux tableaux pointe le rapprochement oxymorique que permet le portrait – rapprochement, car il s’agit d’un genre reconnaissable, oxymorique car cette proximité permet de saisir ce qui distingue chaque tableau. Giovanni Giacometti et Cuno Amiet ont peint le même modèle au cours d’une même séance de pose. L’un intitulera le résultat « Portrait de Trutti Müller », l’autre « Le Chapeau violet ».

L’un proposera une peinture aux traits et taches sciemment grossiers, invitant l’œil à construire lui-même sa cohérence autour d’un visage tournoyant ; l’autre, peut-être plus admirateur de Van Gogh, structurera la toile à grands traits formant des plans cohérents et distincts (le fond jaune et bleu, l’énorme chapeau violet et rouge, la figure hiératique de la future mécène et la nature morte plus collée à elle qu’à son côté). L’un s’attachera à intégrer le personnage dans le paysage, comme si l’ensemble ne formait qu’un seul plan ; l’autre, par son titre, considèrera que le regard ne doit pas se concentrer sur le seul modèle mais saisir aussi l’accessoire (en l’espèce, le chapeau) devenu essentiel. Saisissement d’un regard, invitation au décentrage : sur un même projet, en apparence, deux esthétiques se confrontent, se frictionnent, s’étincellent.

Le dialogue entre deux esthétiques, souhaité par les peintres, trouve dans le portrait un espace particulièrement fécond pour se tenir. Le portrait paraît être l’agora de la modernité picturale suisse, le lieu où se construit la particularité de ce courant artistique polymorphe.

Si l’on y prête attention, on comprend vite que l’essentiel des portraits proposés est moins dans le saisissement d’un visage que dans la construction d’une esthétique spatiale. Comment représenter l’espace – que ce soit celui d’un paysage, d’une nature morte, d’une scène de vie ? Comment intégrer l’humain dans l’espace, comment guider le regard dans l’espace, comment faire de l’espace de la toile non pas un cadre mais un outil artistique, au même titre que le pinceau, la couleur, la technique ou le support choisi ? Il semble que, sous nos yeux, la cohérence du travail pictural apparaît par la synthèse qu’en représente le portrait. C’est d’espace qu’il est triplement question,

- de l’intégration du sujet à l’espace,

- de sa définition dans l’espace du tableau (importance de la surface, choix de cadrage, netteté de ses contours), et

- de son positionnement dans l’espace artistique (a-t-il un nom, contrairement au mendiant vu lors du précédent épisode, par exemple ? est-il le sujet principal ? que signifie un portrait dont le modèle est anonymisé ou quasi considéré comme un faire-valoir ?).

L’on peut penser à l’emportement d’un Daniel Arasse soulignant que

l’unité du tableau [en l’espèce, la Vénus d’Urbin de Titien] n’est pas une unité spatiale. Il y a deux lieux, juxtaposés et tenus ensemble dans la seule surface du tableau. (…) La perspective construit bien l’unité du tableau. Mais ce n’est pas une unité spatiale. C’est une unité mentale. (On n’y voit rien. Descriptions [2000], Gallimard, « Folio » [2003], 2006, pp. 146-147)

À l’inverse, l’unité du genre qu’est le portrait est davantage une unité spatiale (on a réuni des portraits dans une même aile de musée) qu’une unité mentale, construite par les artistes. Le portrait n’est qu’une peinture comme une autre, elle s’inscrit dans une réflexion artistique – une mentalisation, si l’on veut – qui le dépasse. Sa caractérisation en tant que portrait ne doit pas requalifier notre regard au profit d’un étiquetage banalisateur digne d’un rayonnage de bibliothèque ou d’une classification élémentaire (le portrait, le paysage, la nature morte, le nu, etc.). En rassemblant de nombreux exemples du genre, l’exposition parvient avec malice à rappeler cette évidence pas toujours évidente.

Dans cette perspective, la déambulation dans les salles du musée d’Orsay laisse penser que Cuno Amiet est peut-être celui qui a poussé le plus loin le travail sur les possibles du portrait. À travers un même archétype, il parvient à juxtaposer des manières de représenter très distinctes, interrogeant ainsi avec une force peu commune le concept de réalité à travers celui de réalisme. En témoigne l’anguleuse Arlésienne ci-dessous.

La comparaison avec l’original de Van Gogh est saisissante. L’emportent chez Amiet, notamment,

- la crudité du jaune,

- la recolorisation du visage,

- le dénuement de la table ronde dont les livres ont disparu,

- la simplification du foulard désormais sans motif, et

- le travail sur la matière (lumière sur le textile, unité du dossier, volume du mur de fond).

Cette copie devient moins copie que réinterprétation, remix plus inquiétant, comme si Amiet, libéré du modèle vivant original, avait souhaité radicaliser les éléments artistiques qui lui parlent dans la peinture de Van Gogh, tels que

- la composition,

- le mystère et

- les propositions chromatiques.

L’influence de Vincent, manifestée par de nombreuses copies, impacte aussi, comme attendu, certains de ses portraits. Ainsi se joue une captivante influence croisée : Amiet influence Van Gogh quand il le copie, comme Van Gogh influence Amiet quand le peintre suisse ne le copie pas.

De cette riche exposition, nous avons exposé certains aspects liés à la technique picturale et au genre du tableau. Il sera temps, lors du prochain épisode, de nous pencher – sans tomber, si possible – sur les pièces relevant d’une thématique largement explorée par les modernes suisses : l’enfance.

À suivre !