« Modernités suisses », Musée d’Orsay, 16 juillet 2021 : épisode 2, la lumière

Après avoir esquissé les origines des « modernités suisses », l’exposition nous initie aux maîtres qui forment le cœur battant de son projet.

Cuno Amiet (1868-1961) est l’un de ces artistes protéiformes sur lesquels repose le projet d’Orsay. Son « Grand hiver » happe le visiteur dans une étendue qui semble blanche et se révèle scintillante de couleur. Les sapins peinent à se frayer une place dans les hauteurs, tandis qu’un miniskieur tente de tracer son sillon dans la mer neigeuse toujours recommencée.

De près, l’homme se révèle à peine esquissé, comme si bourrasques et frimat avaient grignoté sa singularité. Son inclinaison face au souffle des taches n’en est que plus efficace, minuscule mouvement humain dans la virulence météréologique bien helvétique. La disproportion fait résonner l’espace. La taille du tableau quasi monolithique frappe moins que la petitesse de la silhouette ; ou, plus exactement, l’une et l’autre sont deux éléments complémentaires voués à se renforcer. Se profile donc un triple contraste :

- contraste de composition entre l’immensité neigeuse et le reste du paysage,

- contraste de coloration entre l’à-plat d’apparence blanche et les traits de couleur du personnage, et

- contraste de proportion entre l’étendue et la taille du skieur.

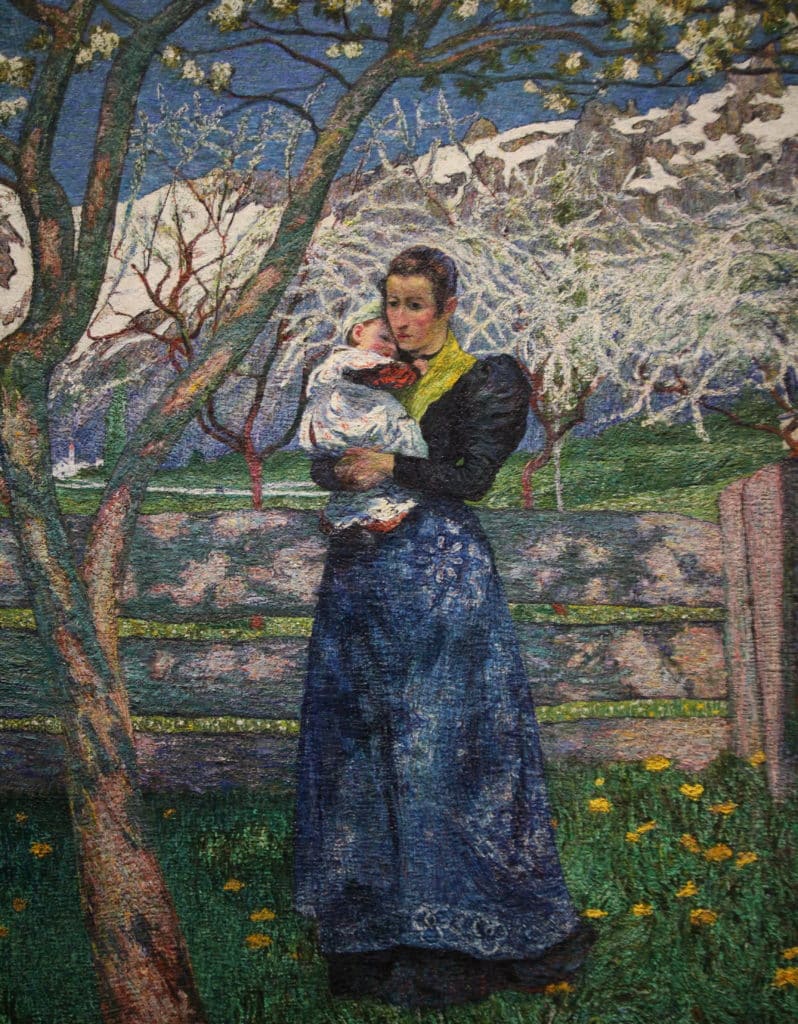

Sujet similaire (la nature et son lien avec l’humain), style différent avec Giovanni Giacometti (1868-1933), à l’évidence travaillé par l’esthétique plantée par Giovanni Segantini. Le parallélisme évident entre la floraison de la nature et le nouveau bourgeon humain que tient la femme ne saurait masquer le travail sur les ombres et les lumières où semble se concentrer l’art du peintre.

De même, l’on apprécie l’opposition entre la figure centrale, verticale et statique, presque hiératique à force de rectitude, et les torsions des branches, comme si la nature complétait la lourde responsabilité qui sied à la maternité quand elle ne se contente pas de ranger son fruit dans un congélateur. L’apparente austérité des textiles unis suscite le dialogue entre des couleurs relativement nettes et un jeu de lumières qui les diapre avec gourmandise. On retrouve ainsi la patte segantinienne où s’articulaient, de façon assez paradoxale donc captivante,

- une grande simplicité du trait et

- une remarquable richesse de rendu que la proximité avec les toiles permet de savourer pleinement.

Petit à petit s’esquisse l’explication du pluriel du titre : les « modernités suisses » ne sont pas qu’une formule navrante et nunuche, elles creusent la question d’un mouvement dont les styles très disparates semblent procéder d’un même élan tentant de saisir la substantifique réalité de la nouvelle Helvétie.

Cela arrive souvent chez les grands peintres – et parfois chez les moins grands : le prétexte thématique (la nature, le portrait, l’archétypisation nationale…) paraît être moins une contrainte volontaire qu’un prétexte pour travailler le sens artistique du créateur. L’exposition met ainsi en valeur la manière dont les peintres suisses pétrissent la couleur au-delà de la couleur en tâchant de représenter la lumière elle-même, le tout sous des motifs quasi anodins. L’arbre brun et bleu et la jupe de la mère l’illustraient dans l’exemple supra.

En 1904, Cunio Amiet, lui, fait de la lumière le titre et le sujet de son œuvre. La représentation du modèle est comme cinglée par la puissance du soleil, laquelle prend corps grâce à l’ombre. On retrouve ainsi manifesté le paradoxe helvète où la lumière permet moins de figurer l’obscurité qu’elle ne donne sa chair à la couleur. Car la couleur n’est pas indifférente à l’explosion solaire : elle réagit à cette virulence.

- Le visage verdit par contamination de l’arbre,

- le bleu blanchit grâce à l’incomplétude du feuillage,

- la dynamique même des taches (muret violet à gauche) se confronte à la vitalité du printemps multicolore.

La réalité résiste au réalisme. En respectant les codes, la modernité s’en émancipe. Se profile une astuce artistique, subtile et chatoyante, pour tangenter la réalité, et cette proposition saisit le visiteur jusqu’à l’emporter dans cette sublimation de ce qui, souvent, est censé être la vraie vie, vision réduite, conforme donc étouffante de l’existence.

La représentation picturale de ces modernités suisses associe d’une part la nature à l’humain, et d’autre part le peintre à sa peinture. Dans le cas d’espèce, le projet de tableau se réduit sciemment à une réflexion mettant en abyme la dynamique artistique et l’identité. Cette identité n’est pas que nationaliste, elle est aussi individuelle. La mise en scène de la proximité (la peinture représente soi-même, ses proches, le paysage que l’on voit) est constitutive de l’esthétique ainsi constituée. La pauvreté intrinsèque du sujet ouvre la voie à une poétique qui transcende la singularité du propos. En ce sens, l’art déjoue la spécificité nombriliste pour interroger la généralité et une forme d’universel.

C’est ce dont semble témoigner l’autoportrait de Giovanni Giacometti, proche d’un photobombing ce qui n’est pas rien en 1899. Le tableau insère un espace de mise en relation entre la fatuité traditionnelle de l’image de soi et la platitude convenue du paysage hivernal. Le dialogue entre l’humain et la nature devient aussi un dialogue entre l’individu qui se représente et la nation telle qu’un paysage la saisit. Le bob est vilain, mais le sens est saisissant. Entre deux maux, choisissons le plus gouleyant.

À suivre !