Magritte – Renoir, Musée de l’Orangerie, 16 juin 2021

C’est l’histoire d’un mec… Vous la connaissez ? Alors ne la racontez pas aux autres avant que je l’aie finite, sinon, c’est moins drôle. Donc,

- c’est d’abord l’histoire d’un mec, un Suisse*, normal, quoi, Blanc, qui fuit la Belgique par peur des Allemands et que sa compagne n’accompagne point, vu qu’ils se trompent mutuellement et qu’elle est plus ou moins avec un autre, donc le mec normal est pas content ;

- c’est ensuite l’histoire d’un mec qui revient et retrouve sa nana, et il est content ;

- c’est enfin l’histoire d’un mec qui propose un remix voire un update du surréalisme à Dédé Breton, ledit Dédé lui dit de retourner à Bruxelles, en prononçant bien le « x » en plus, alors le mec est re-pas content (le Belge, hein, nan parce que, maintenant, y a deux mecs, faut suivre).

Ces trois histoires charpentent l’exposition « Magritte – Renoir » proposée par le Musée de l’Orangerie. Curieusement, la proposition, qui s’achève ce 21 juin, hésite à assumer son côté triplement bancal. On le peut poser d’emblée sans dévaloriser le projet, au contraire : cette exposition est triplement bancale.

- Elle est bancale parce que Magritte, wow, les gens bien aiment, c’est bankable, mais pas vraiment cette période des années 1940 où René semble – et fait plus que sembler – s’éloigner de Magritte.

- L’exposition est bancale parce que Magritte mais pas que Magritte : Renoir, aussi, et Picabia, à la fin.

- Et l’exposition est bancale, surtout, parce que la bancalité ou le bancalisme est précisément son sujet : quand un artiste semble avoir trouvé sa patte, à laquelle il reviendra plus tard, comment apprécier – aux sens d’évaluer, de comprendre, de kiffer – cette excursion qu’il s’offre en dehors de la zone de confort de ses admirateurs ?

En somme, à l’instar des peintres qui peignent sans la peinture ou des coloristes colorant sans la couleur, l’Orangerie relève le défi d’exposer Magritte sans Magritte ou presque. Plus exactement, Didier Ottinger et son équipe ont fomenté une exposition où Magritte est d’autant plus Magritte qu’il tente de s’échapper de Magritte tout en restant Magritte. C’est un peu compliqué, formulé de la sorte, mais c’est aussi parce que c’est un peu compliqué que c’est intéressant. Comme l’histoire d’un mec : en deux minutes, c’est ennuyeux et vite oublié ; en dix minutes, on en a encore souvenance.

Donc, voici notre Magritte installé à Carcassonne, loin de sa Belgique et de sa nana. L’humeur est dark. Comme écrit Joë Bousquet dans « Pensefable »,

La vie a vécu l’homme est l’ombre

De celui qu’il sera demain

(La Connaissance du soir, Gallimard [1947], « Poésie » [1981], p. 57)

René veut revenir et reconquérir sa dulcinée, mais l’actualité n’est pas trop aux plans larges saturés de violons, de gens qui courent avec le smile béat ou de ralentis sirupeux. La femme en pince pour un autre, et les rapaces sont dans la place.

La patte Magritte s’exprime grâce à la concaténation virulente d’un figuratif léché sur lequel le peintre colle une autre réalité, les deux se frictionnant dans le shaker mental du créateur. Il a lui-même explicité ce « Présent », articulé autour de l’aigle en veston de l’armée allemande et les grelots du fou. Pour autant, les montagnes et le ciel n’ont pas une fonction univoque de sfumato : ils offrent à la fois

- un espace de liberté au regard,

- une valorisation inquiétante du mystérieux rapace anthopomorphisé et

- une interrogation philosophique autour

- de la pérennité minérale,

- de l’éphémère représenté par le crépuscule – signe du temps qui a passé et passe comme les jours,

- ainsi que des conséquences, dramatiques et négligeables, de la folle agitation humaine dans ce monde.

Un triangle se met en place, dont les trois sommets semblent clairement définis :

- l’Histoire humaine dialogue avec

- l’histoire magrittienne et

- le cosmos.

Une telle association est indissociable d’une démarche surréaliste. Dès le début de Qu’est-ce que le surréalisme ?, André Breton soulignait ainsi que

Magritte, Mesens, Nougé, Scutenaire, Souris sont de ceux dont, en particulier, la volonté révolutionnaire (indépendamment de toute considération d’entente totale avec nous sur un autre plan) a été pour nous à Paris une raison constante de penser que l’entreprise surréaliste peut, par-delà l’espace et le temps, contribuer à réunir efficacement ceux qui ne désespèrent pas de la transformation du monde et la veulent aussi radicale que possible.

(Œuvres complètes, La Pléïade, 1992, t. II, p. 226)

Le travail surréaliste doit associer consubstantiellement

- l’individu,

- l’Histoire (le temps) et

- le cosmos (l’espace) dans une perspective révolutionnaire,

car le projet surréaliste est celui d’une révolution, et la révolution est globale. Elle touche à l’extime comme à l’intime. Mieux : elle ne rend plus dissociable intime et extime. Je est l’autre et le monde. Ainsi l’exil de Magritte prend-il une épaisseur, une pâte, un potentiel révolutionnaires, dans la mesure où il politique et personnel. Par conséquent, c’est en scrutant l’évolution de ses formes d’expression que l’on peut tâcher de saisir la puissance de son œuvre.

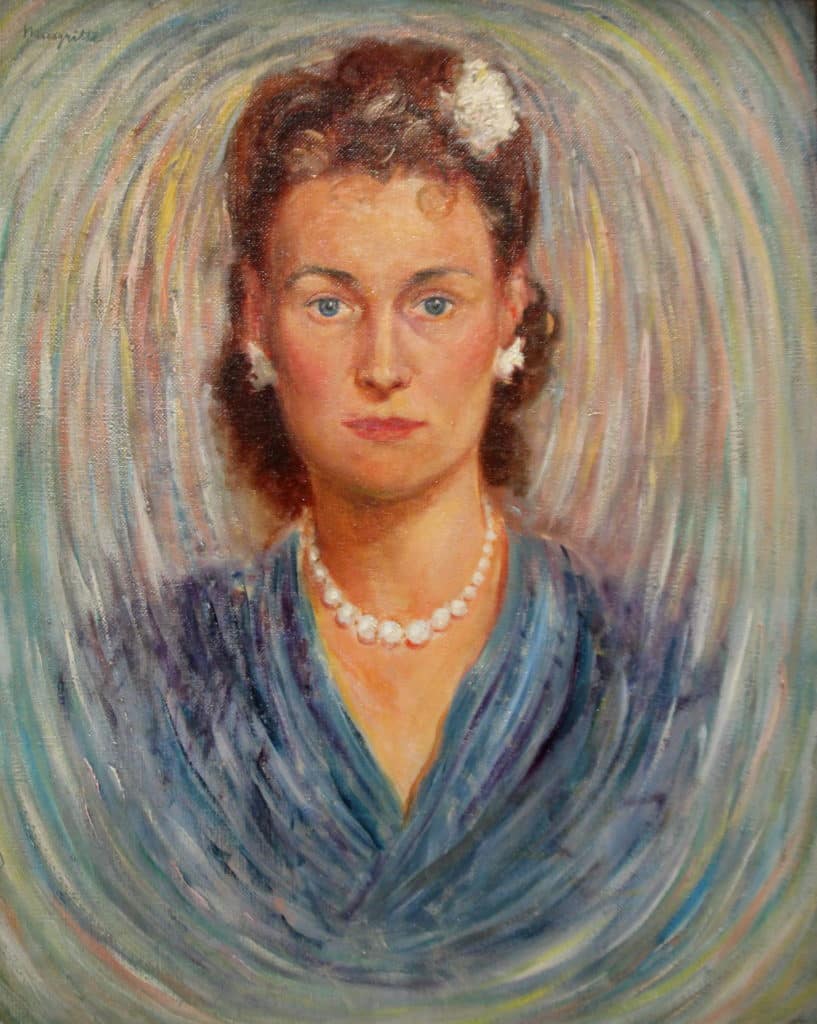

Autrement dit, en se focalisant sur une période chaotique de la vie et de la peinture de Magritte, l’exposition de l’Orangerie met en lumière la démarche artistique du peintre, qu’elle passe par l’évocation des tourments du monde et des remous de l’homme amoureux. En témoigne l’énergie dont semble sourdre Georgette, une fois reconquise.

Aussi apprécie-t-on, parmi les tableaux exposés, de pouvoir observer à la fois une peinture du mouvement et une peinture de la pose, que le tableau supra tâche de synthétiser. Entre 1940 et 1947, Magritte est précisément pris par cette oscillation. Il est à la fois dans le mouvement géographique, dans le transport du dépit amoureux et dans le rêve d’un retour au statu quo ante, quand il était en Belgique avec Georgette – bon, pas qu’avec Georgette, soulignent les gazettes, mais aussi avec Georgette. Sa capacité à projeter de l’onirisme

- dans le réel,

- par le réel et

- malgré le réel,

saisit le regard auquel il apprend à voir, à l’instar de l’index translucide de l’imagination dénonçant la « grande conjuration »

de toutes les forces dogmatiques et réalistes du monde contre le fantôme des illusions. Elles vaincront, ces puissances coalisées du pourquoi pas et du vivre quand même. Ce sera la dernière bataille de l’esprit. Pour cette bataille perdue d’avance, je vous engage donc aujourd’hui, cœurs aventureux et graves, peu soucieux de la victoire, qui cherchez dans la nuit un abîme où vous jeter.

(Louis Aragon, Le Paysan de Paris [1926], in : Œuvres poétiques complètes Gallimard, « La Pléïade », t. I, 2007, p. 191)

Dans l’exemple infra, Magritte n’incruste pas des objets – instruments, coquillages, livres, poissons et autres – dans les gerbes de la fontaine : il nous donne de les voir. En quelque sorte, il les fait préexister. Pour subvertir le dogmatisme d’un réalisme figé, il n’existe point d’autre moyen que cette fragmentation du temps, qui permet d’anticiper ce qui est par la révélation de sa vraie nature. La peinture de René Magritte fracture l’apparence et nous la jette aux yeux par poignées. Nous pouvons nous frotter les mirettes et pleurer notre saoul, l’image persistera, et notre perception du réel, que rappellent les arbres, en sera modifiée à l’instar des feuilles automnales vouées à mourir avant qu’un autre feuillage, sauf catastrophe nucléaire ou assimilée, ne verdisse.

L’exposition rend sensible cette évidence qu’il n’y a

- pas de réalisme mais des réalismes,

- pas d’illusion de réel mais des illusions de réel,

- pas de réalité mais le travail mental qui nous pousse à donner une cohérence rassurante ou une incohérence enivrante à ce qui nous entoure.

Aussi René Magritte malaxe-t-il dans ses couleurs, ses formes et ses compositions, les notions de fracture et de dévoilement. Derrière la douceur et l’harmonie palpite le désir de voir autrement, pas tant pour l’autre réalité ainsi suscitée que pour donner du souffle à l’immédiat. Le désir révolutionnaire permanent que professent les bretoniens, ce n’est rien d’autre que cette inscription oxymorique dans l’envie perpétuelle d’immédiat, c’est-à-dire de démédiation du monde.

Le surréaliste n’a pas besoin du cadre rassurant d’un réel écrasant nos perceptions et nos pulsions dans des carcans bien connus. Il vise à fissurer le carcan afin de découvrir d’autres perspectives – et de faire découvrir aux autres qu’un monde alternatif n’est pas possible : il est déjà là, et nous y pouvons accéder par l’acte ou l’effet poétique. Contre la guerre martiale, Louis Aragon militait pour la guerre poétique que nous venons d’évoquer.

Il y a un monde à la taille de l’homme et de sa violence

Où tous les mots de l’homme entre la vie et la mort ont choisi

Je réclame dans ce monde-là la place de la poésie

(Louis Aragon, « La Nuit des jeunes gens », in: Les Poètes [1960], in : Œuvres poétiques complètes Gallimard, « La Pléïade », t. II, 2007, p. 439)

Voilà les beaux dégâts qu’une telle place pourrait offrir.

Dès lors, y a-t-il une utopie surréaliste ? Certainement pas chez André Breton, pour qui le monde est davantage dans la lutte révolutionnaire contre la sclérose du réel bourgeois que dans la projection vers une alternative. Nulle utopie ne peut être surréaliste puisque le surréalisme conteste l’idée même qu’il existe une réalité. Nous sommes comme ces chevaux qui galopent pour se persuader que leur vie n’est ni la première, ni la dernière, comme l’évoque le pape dans son Introduction au discours sur le peu de réalité (Pléïade, op. cit., p. 167) ; et, pour un surréaliste hardcore, ce mensonge autonourri est aussi insupportable que l’idée de finitude doit l’être à l’homme de la rue que nous sommes.

Un réflexe téléologique nous pousserait à écrire qu’il était donc fatal que le torchon brûlât entre André et René. En effet, quand René revient en Belgique, il va mieux. Il kiffe la vibe. Sa peinture s’en ressent. C’est un choc : l’euphorie n’est pas compatible avec le surréalisme, du moins dans le surréalisme à la française. Le surréalisme à la française, tel que le chef de secte l’a – longuement, moult fois et à l’occasion confusément – défini, c’est un truc pour mecs vénères.

Or, en 1943, Magritte n’est plus vénère. Donc, dans un premier temps, il espère que son nouveau moi saura inventer des patchs de compatibilité entre sa pétillance et les codes surréalistes. Las, bien vite, il devient patent que ça va friter. La bienséance surréaliste, et Dieu au moins sait qu’elle existe, ne peut contenir les nouvelles formes de créativité magrittiennes. Ça va barder.

C’est le début d’une période exceptionnellement créative et protéiforme pour le peintre. Le voici tout à trac

- faussaire pour les gogos rêvant de posséder leur Titien,

- surréaliste avec de chaudes couleurs au cœur et

- copiste remixant Auguste Renoir.

Comme si son propre monde artistique s’était fracturé, dévoilant des possibles multiples voire démultipliés qu’il y a urgence à explorer en plein soleil (celui de La Voie royale rayonne de fleurs), ainsi que le revendique le manifeste qui tente de concilier surréalisme et lumière, et qui le brouillera définitivement avec André Breton. À croire que les soleils surréalistes devraient être comme ces astres fainéants qui « se nourrissent de méningite » et

ne s’écartent pas de la zone des tenailles pourries

Comme les aérostats de l’enfer.

(René Char, « Les messagers de la poésie frénétique » in : « L’action de la justice est éteinte » [1931] dans Le Marteau sans maître [1934], in : Œuvres complètes, Gallimard, « La Pléïade », 1983, p. 27)

Celui qui fut un délaissé et un exilé se nourrit de lumière pour la recracher à pleins tubes. Il se réapproprie la matière tant de sa peinture que de celle des autres. Ainsi, le « Nu » sur canapé de Renoir (1915) devient une sirène personnifiant L’Univers interdit (1943). Cette interdiction universelle paraît désigner aussi intensément

- la défense de pénétrer dans ce monde rayonnant en contradiction avec les thématiques sombres chères à Breton,

- l’impossibilité de vivre constamment dans « la vie intense des lumières vives » dont l’art nous chante la chaleur,

- le mystère cosmique qui borne nos perceptions (qui nous interdit cet univers, sinon les limites de nos représentations ?).

Peut-être une quatrième acception est-elle envisageable, qui verrait dans l’inter-dit le dévoilement de ce qui est entre le dit, sous-jacent à ce qui a été formulé – cette hypothèse étant confortée par la volonté assumée de reproduire et de régurgiter, dans son jus…

… l’original peint par un autre.

Croirait-on alors avoir épuisé l’esquisse de cette période magrittienne que sa veine dite impressionniste pousse plus loin ou, a minima, dans une nouvelle direction, son projet d’imagination aux multiples pouvoirs. Entendons par « imagination » la capacité à découvrir l’image derrière l’évidence de ce qui passe pour être le réel. En effet, en se convertissant à la lumière comme dévoilant des réalités jusque-là celées, René Magritte adopte aussi le culte de l’ombre comme révélation de la face cachée des objets.

Cette foi est vertigineuse. Si l’on postule que ce que nous percevons n’est qu’un aspect du réel, alors, quand nous percevons un autre aspect du réel, celui-ci n’est également qu’un aspect du réel. Pas la face cachée de nos vieilles lunes, juste une autre face parmi d’autres faces. De la sorte, le surréalisme alla Magritte déploie l’image comme un infini accordéon de papier. La peinture qui reprend Renoir voit par-delà Renoir tout en laissant entrevoir Renoir – dont on imagine que, même sans lacanisme, le patronyme a inspiré Magritte ; et la peinture qui figure le réel tout en figurant un réel impossible interroge la notion même de réalité.

En somme, l’acte pictural ne poursuit pas une volonté de fragmentation et de dévoilement – comme le ferait une « vue d’artiste » chargée d’imaginer ce que pourrait être une photo imprenable ; il est cette fragmentation et ce dévoilement. René Magritte en est convaincu, et il parvient à rendre par son art ce qu’Edmund Husserl exprimait presque clairement en expliquant que nous sommes victimes d’une idée : l’attitude naturelle, id est la croyance que le réel, perçu dans le flux de ce qu’il appelle des cogitationes ou actes de conscience, est moins ce qu’il semble être que la représentation que nous en avons « sous la pression d’habitudes que l’absence de déceptions a rendues fort tenaces ».

Il nous est si naturel de considérer [nos représentations comme la réalité] que nous avons beau nous être familiarisés avec la possibilité de prendre une autre attitude être en quête d’un nouveau domaine d’objets, nous ne remarquons même pas que c’est de la sphère même du vécu que procède ce nouveau domaine d’étude.

(Edmund Husserl, Idée directrices pour une phénoménologie, Gallimard [1950], « Tel » [1985], trad. Paul Ricœur, 1993, p. 107)

Aussi René Magritte ne déstructure-t-il pas le réel. Les éléments de ses peintures sont reconnaissables. Ils nous sont familiers. Sa Cinquième saison, où s’entremêlent le temps qui passe dans la nature et sa mise en art (sont-ce des tableaux ou des miroirs que portent les silhouettes à chapeau melon), n’a rien d’abstrait. Le violon rangé entre deux maisons dans Image à la maison verte dépasse les habitations et notre compréhension, comme pour défier notre capacité de représentation, trop étriquée : après tout, qu’est-ce qui nous avait empêché d’imaginer un violon rangé entre deux bâtiments et plus hauts qu’eux, ou une femme dont chaque partie serait d’une couleur différente comme dans La Moisson, sinon la pression des habitudes ? Le souffle qu’exhalent ces peintures aère nos limites et nous aide à en prendre conscience.

De même, l’ombre de la femme nue est une colombe aux longues serres. Les éléments du tableau sont décodables ; le genre même est presque convenu ; pourtant, le titre du tableau est Le Principe d’incertitude. Fragmentation et dévoilement ne renoncent pas au réel : ils l’ouvrent, donc le rendent insaisissable, entre enchanté (décidé par un esprit supérieur) et merveilleux (obéissant à une logique qui nous échappe).

Ce n’est pas un hasard si La Pensée parfaite figure un arbre grignoté par différentes saisons (le vert feuillage printanier, les branches décharnées de l’hiver…) : la pensée parfaite n’est pas tant celle qui synthétise mais celle qui a conscience des multiples possibles qui se masquent derrière une réalité. De même, Le Regard mental imagine une habitation façon Lego en équilibre… dont certaines pièces sont fixées en l’air sans être attachées à rien. Associant la nature arborée à l’invention d’une construction impossible, le regard de l’artiste nous apprend à remettre en route notre imaginaire grippé, ce qui nous permettrait d’apercevoir, dans un champ, des oiseaux qui poussent (La Clairière).

Ni paléidolie, ni conceptualisation : plutôt invitation à la déprise de l’évidence, de même que l’artiste s’est dépris d’une manière univoque de peindre pour accéder à d’autres langages picturaux et se les réapproprier. Par la bancalité de ses tableaux polyglottes, René Magritte nous projette dans la bancalité du réel ; et si le mot de « bancalité » n’existe pas, c’est sans doute que notre perception est trop orthonormée (ce mot existe, lui). Heureusement, vers la fin de l’exposition, il pourra nous paraître tout à fait intelligible – et parmi d’autres nouvelles évidences – que

- la bonne fortune est un cochon anthorpomorphe tirant la gueule devant un obélisque,

- certaines jeunes filles mangent des oiseaux par plaisir,

- la vocation d’un chat est d’avoir une chaise sur le dos,

- croiser dans le ciel ou près de soi de grosses poires hyperflippantes n’a rien d’exceptionnel, ça peut même être très lyrique,

- quelque Raminagrobis de la taille d’une loco peut bloquer la mobilité ferroviaire sans difficulté,

- certains magasins vendent de la confiture de cheval,

- les dessins de pipes ne sont pas des pipes même quand elles représentent un pénis dans le Bataille,

- les arbres sont des feuilles solidement innervées en cas d’incendie,

- les cous de girafe ne diffèrent pas d’un pied de flûte, ou

- que l’on entendra par « somnambule » un vieil hibou qui fume la pipe à la fenêtre.

Le parcours se finit sur des « vaches » qui, comme leur nom l’indique, ne sont pas des vaches mais des sortes de foutage de gueule assumés, avec beaucoup de couleurs assemblées en quelques jours pour une exposition doigt d’honneur. On croise aussi quelques pièces de Francis Picabia, ressortissant d’un langage différent mais faisant résonner le lien entre les deux artistes – sans tout à fait convaincre le visiteur de l’intensité de leur nécessité. L’on pourra préférer se souvenir de la diversité des magritteries proposées, ainsi que de l’obstination du bonhomme – pour reprendre une terminologie kierkegaardienne mais dans une perspective plus transcendantale que mystique – à « rendre attentif aux différentes catégories » disponibles derrière ce que nous appelons le réel, devant lui, à côté de lui, par-delà, etc. (Points de vue sur mon activité d’écrivain [1848] in : Œuvres, Gallimard, « La Pléïade », 2018, t. II, p. 1193).

L’art ne résonne peut-être jamais aussi fort que lorsque, boitant lui-même, il fait boiter le réel qu’il met en boîte. Cette exposition à taille humaine touche donc son but. En zoomant sur un René Magritte en mutation, elle permet de découvrir

- les microfissures,

- les mutations et

- les twists

qui, dans un propos plus ambitieux et plus généraliste, seraient passés inaperçus. Par

- leurs cahots et leurs obstinations,

- leurs secousses et leurs ténacités,

- leurs hue et leurs dia,

la soixantaine d’œuvres présentées nous incitent, à notre échelle, à reconsidérer donc à desserrer – autant que nous y parvenons, et c’est pas facile, euphémisme – les contraintes non du réalisme mais des habitudes de représentation. Elles nous invitent sinon à briser cette sclérose enkystée et étouffante, faut pas rêver (enfin, si, mais ça ne suffit pas) pour sortir des cercles vicieux de l’évidence. Histoire d’oublier habilement, un temps que, comme l’écrivait René Daumal,

l’être humain est une superposition de cercles vicieux. Le grand secret, c’est qu’ils tournent bien d’eux-mêmes.

(Le Contre-ciel [1930], Gallimard [1955], « Poésie » [1970], 2006, p. 89)

À la facilité du convenu semblent répondre pour partie

- le surréalisme,

- la rêverie et

- le soleil.

Tentons de profiter des trois, tant que la vie nous prête d’yeux.

*Magritte était Belge ? Et alors ? La Belgique, c’est pas le même pays que la Suisse ? Faut êtes Belge, pour penser le contraire. Ou Suisse, à la rigueur. En tout cas, pas normal. C’est ça, pas Français.