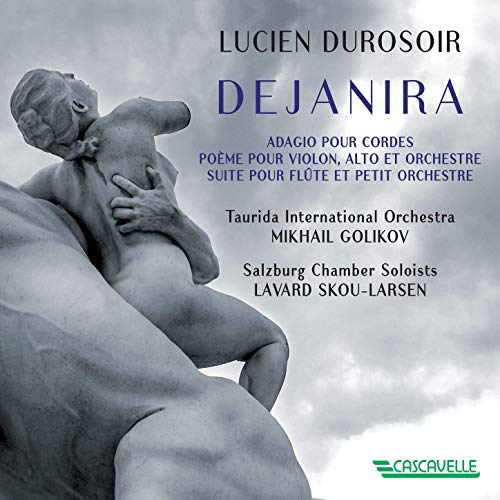

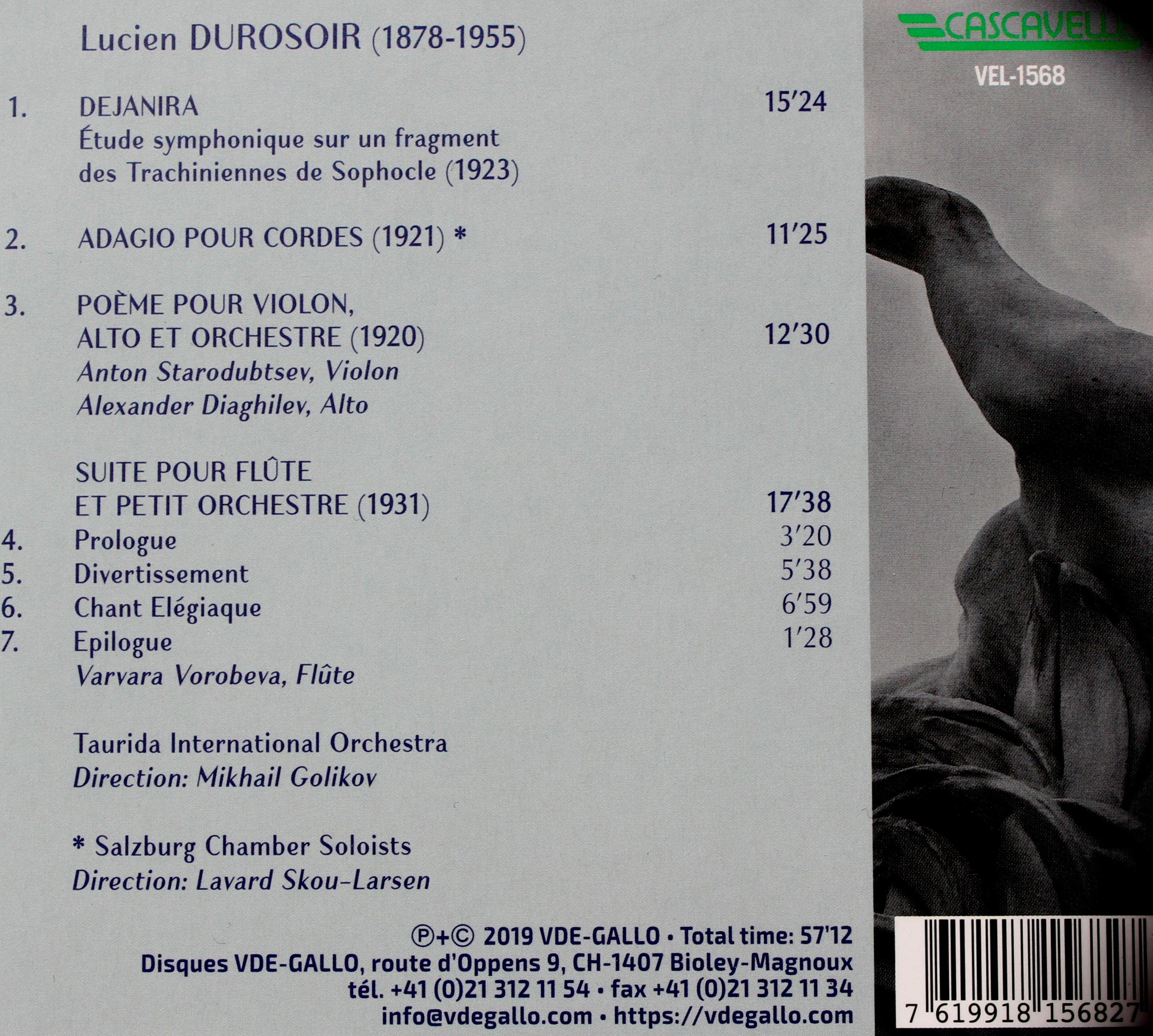

Lucien Durosoir, « Dejanira » et plus, Cascavelle

Il a été violoniste à la fois virtuose et incapable de se plier aux fourches caudines du CNSM ; il a adoré sa mère, fondé un ensemble de cordes dans les tranchées de la Grande guerre, et composé bon nombre de pièces que sa famille s’escrime à faire jouer depuis sa mort à 77 ans pile poil, en 1955 : Lucien Durosoir continue d’être ce compositeur inconnu qu’il est intrigant de découvrir. Cascavelle propose une compilation de quatre opus enregistrés en 2017 et 2018. En voici quelques aspects.

1.

Dejanira

Violée par un centaure, assassine de son cheum, suicidée par pendaison : la vie cauchemardesque de Déjanire ne respire pas la petite pâquerette qui frémit dans le sous-bois printanier. C’est pourtant autour de ce personnage des Trachiniennes de Sophocle que Lucien Durosoir va broder, en 1923, l’étude symphonique placée en ouverture de ce florilège.

Dès le lamento originel, l’orchestre est d’abord traité en bloc dont çà et là émergent quelques vents. L’écriture, touffue, est soutenue par des percussions sporadiques… et orientée par une prise de son compacte, signée Sergey Sokolov. Défiant la torpeur apparente de cet espace en réalité grouillant, une fanfare secoue par moments le corps des cordes. Le Taurida International Orchestra, placé sous la direction de Mikhail Golikov, tâche alors de de remplir une triple mission :

- donner cohérence au propos paradoxalement solide et décousu,

- rendre la profusion des notes sans la dissoudre dans le brouhaha des ébats instrumentaux, et

- dessiner les lignes de perspective nécessaires pour guider l’auditeur, à l’aide de certains pupitres ou de crescendi bien réalisés, dans ce brouillard dense.

Dejanira ne s’entend pas, elle s’écoute, ce qui est plus intéressant. Comme pour contribuer à une narration hypothétique, quelques ruptures zèbrent la partition, vite cautérisées par le collectif orchestral en dépit de vaines tentatives de leadership. Le dialogue entre les pupitres est abrasé par quelques réplications de motifs promptes à s’évanouir. Le compositeur paraît avoir souhaité traiter l’orchestre comme un organisme clos sur lui-même, presque enfermé. Aussi ses soubresauts grognons ressemblent-ils autant à une forme de vie, avec ses diastoles et systoles, qu’à une anticipation des tragédies – celle de Déjanire comme celle de notre finitude, dont les accents et la rigueur sombre de l’orchestre aideront sceptiques et optimistes à éprouver l’imminence. Avivant l’intérêt, le dernier tiers de l’œuvre ne néglige pas les charmes de l’accélération du tempo ni ceux de la variation de timbres (clarinette, cordes, flûtes, cuivres, hautbois, cor anglais), comme si la course vers l’abîme était plus savoureuse – breaks relançant le discours – ou plus apaisante – tapis de cordes colorés par le cor aigu au finale – que la certitude résignée de notre mort.

2.

Adagio pour cordes

La deuxième pièce, gravée par les Solistes de chambre de Salzbourg sous la direction de Lavard Skou-Larsen et les micros de Moritz Bergfeld, ne siéra point davantage aux amateurs de youplaboum. La gravité de la contrebasse ouvre un cortège aux relents funèbres. Le même pupitre est bientôt renvoyé à ses pizzicati et à ses tenues puissants, glas tristes habillant la mélopée du violoncelle commentée par les cordes plus aiguës. Violons et altos s’emparent du deuxième tiers avant d’être rejoints par leurs collègue graves. Des lignes brisées se font écho sans vraiment se répondre.

Le discours est si ensuqué dans sa mélancolie qu’il ne saurait être question de mélodie. La déploration guide les notes qui frottent volontiers, évoquant avec une nonchalance lasse une harmonie parfois susceptible d’évoquer Chostakovitch. Ici, ni les suraigus, ni l’ultragrave n’offrent de point de fuite au compositeur. Le bref Allegretto « non troppo » se dissout vite dans la gravité alanguie du propos, poursuivie jusqu’à la mort. En somme, cette musique exigeante refuse la séduction immédiate, préférant imprégner l’auditeur par un ressassement triste dont le creusement orchestral ne manque pas de profondeur.

3.

Poème pour violon, alto et orchestre

Adapté d’une version de chambre, ce Poème s’ouvre sur une ondulation générale, presque griegienne version ouverture de la Première suite de Peer Gynt. Incapables de dialoguer entre eux, les pupitres et les solistes vont se faire écho, formant une rumeur décousue à force d’être déformée et ressassée. L’impression de confusion se juxtapose joliment avec l’élégante sérénité qui habille la partition. Pourtant, les trompettes, intervenant sur un tremblement de cordes, semblent proches de fracasser cette quiétude piapiatante. Les cordes remettent l’orchestre sur ses rails initiaux ; la confusion revient, en alternance avec des tentatives d’envolées lyriques vite diffractées. Le discours est alors charpenté par :

- des motifs récurrents, circulant de pupitres en pupitres ;

- des unissons aux cordes, tuttistes ou solistes ;

- et les ondulations de la flûte.

Il réussit ainsi le tour de force qui consiste à associer une profusion aux apparences indisciplinées et une certaine lisibilité, que le groove quasi perpétuel des contrebasses contribue à rendre intrigant. Le dernier tiers, clairement marqué par un break orchestral, libère l’alto d’Alexander Diaghilev qui semble sourdiné, tadaaam, et se pare ainsi d’une sonorité étonnamment proche du saxophone (8’26). Le rejoint le violon d’Anton Starodubtsev, vibrant et émotif à défaut d’être toujours d’une justesse immaculée (8’34). Des effets d’écho animent les commentaires orchestraux, ponctués par les pizz des contrebasses et le grondement des timbales. La stabilité harmonique signale la coda où s’épanouit la péroraison les deux solistes jusqu’à l’accord qui clôt la pièce la plus immédiatement séduisante du disque… à ce stade.

4.

Suite pour flûte et petit orchestre

Œuvre testamentaire ? En tout cas, « dernière œuvre pour orchestre » stipule Georgie Durosoir. Le Prologue, d’abord guidé par la clarinette basse, paraît s’éveiller sous la battue du chef, jusqu’à lentrée en scène de la soliste Varvara Vorobeva. L’indifférence de l’orchestre à son encontre crée de séduisants décalages, que nourrit une grande liberté rythmique et que prolongent des échos entre vents. La flûte mâchonne sans cesse son motif-phare, clairement décalqué du Syrinx de Claude Debussy. Avec l’orchestre, la soliste tombe d’accord pour ne pas être d’accord – un accord scelle cette communauté de vue, ouvrant la voie au Divertissement.

Ce deuxième mouvement détonne dans le présent florilège car il sautille, virevolte et voit d’abord un orchestre accompagnant la soliste sans volonté d’imposer son propre propos. Pour autant, le discours se trouble bientôt : les trompettes cristallisent cette inquiétude sous-jacente. La flûte reprend alors, plus paisible, ses ébats trillés (sur le volet, bien sûr). Néanmoins, l’énergie contradictoire de l’orchestre cuivré refait surface. Les envolées et baguenaudages de la flûte subvertissent ces à-coups via une coda échevelée jusqu’au sursuraigu.

Le Chant élégiaque, plus long mouvement de cette petite suite, s’ouvre sur une trompette soliste dialoguant avec l’orchestre. Pas impressionnée, la flûte lui répond, tandis que des solistes s’en mêlent. Sans doute la prise de son manque-t-elle d’un soupçon d’équité pour rendre raison de l’écriture orchestrale de Lucien Durosoir dans sa globalité, certains pupitres paraissant momentanément survalorisés, ce qui nuit à l’équilibre. Cette tentative de surligner les échanges ne rend pas service à un compositeur roué… qui est aussi, viscéralement, violoniste, ainsi que le trahit joyeusement son souci de jouer sur maintes sortes d’attaques coll’arco.

Une belle émotion sourd de ces échanges entre tuttistes et soliste, débaroulant sur le bref et curieux Épilogue, dont l’ouverture sollicite grandement les trompettes. Puis la flûte reprend la barre sous le regard rythmé des contrebasses. La répétition du schéma signale l’arrivée de la coda brusquement apaisée… autant que cet oxymoron puisse prétendre avoir quelque sens.

En conclusion, un disque-découverte qui exige de l’auditeur une attention attentive, seule susceptible d’exciter l’oreille à percevoir l’ambition de cette proposition dont la richesse dépasse la simple distraction. Sans doute le signe d’une œuvre qui vaut réécoute – on a connu pire projet.

Pour écouter l’intégralité du disque, c’est ici.

Pour acheter les titres un par un, c’est là.

Pour acheter le disque, pas de références sur Fnac, Amazon ou çà, alors je sais pas.