Le Roi Arthus, 25 mai 2015, Opéra Bastille

Cent douze ans après sa composition, Le Roi Arthus d’Ernest Chausson fait son entrée à l’Opéra de Paris. Le choix de programmer cet étrange mélange entre Claude Debussy et Richard Wagner était audacieux. Pour preuve, une partie des places ont été bradées afin de remplir la jauge de Bastille – avec succès : ce 25 mai, l’opéra était plein pour la quatrième représentation de cet appétissant « drame lyrique en trois actes et six tableaux ».

L’histoire

Le roi Arthus (Thomas Hampson) célèbre sa victoire contre les Saxons avec un vif éloge de Lancelot (Roberto Alagna), ce qui rend vert de rage Mordred (Alexandre Duhamel). D’une part parce que lui aussi a combattu ; d’autre part parce qu’il soupçonne Lancelot de coucher avec la reine Genièvre (Sophie Koch), alors que celle-ci lui a offert un râteau (tableau 1). Il décide donc de surprendre les amants, et y parvient le soir même. Lancelot le défie et le laisse pour mort avant de s’enfuir (tableau 2, fin de l’acte I, 45’).

Le lendemain, Genièvre sollicite l’aide de Lancelot. En effet, Mordred, qui a survécu, les dénonce, mais le roi ne veut pas croire que la fine fleur de la chevalerie lui est infidèle. Il suffit de mentir, et Arthus acceptera de tout gober. Après avoir tergiversé, Lancelot accepte, promettant de trouver ensuite une mort glorieuse. Genièvre voulant éviter cette solution, ils décident de s’enfuir (tableau 3). De son côté, le roi attend Lancelot et l’appelle en vain. Merlin (Peter Sidhom) sort de sa retraite pour lui révéler qu’un pêché a tout jeté à terre : la chevalerie, la Table ronde, les hauts faits, la vie même du roi, rien ne va résister. Arthus capte qu’il est cocu et lance ses soldats à l’assaut du félon (tableau 4, fin de l’acte II, 1 h).

Attendu par Genièvre et son serviteur, Lancelot revient de la bataille. Il aurait pu gagner, dit-il, mais au moment de frapper Arthus, il a jeté ses armes et fui. Pour laver son honneur, il décide de retourner au charbon, à mains nues, afin que cesse de couler le sang. Genièvre, se sentant abandonnée, décide de se suicider en s’étranglant avec ses cheveux, c’est original, plutôt que de fuir (tableau 5). Lancelot est effectivement massacré dans le combat, mais il survit assez pour demander à Arthus de le tuer. Le roi n’en a pas besoin : Lancelot finit par mourir de lui-même, et le chœur céleste appelle le monarque en lui promettant le sommeil et la gloire (tableau 6, fin de l’acte III, 1h).

La représentation

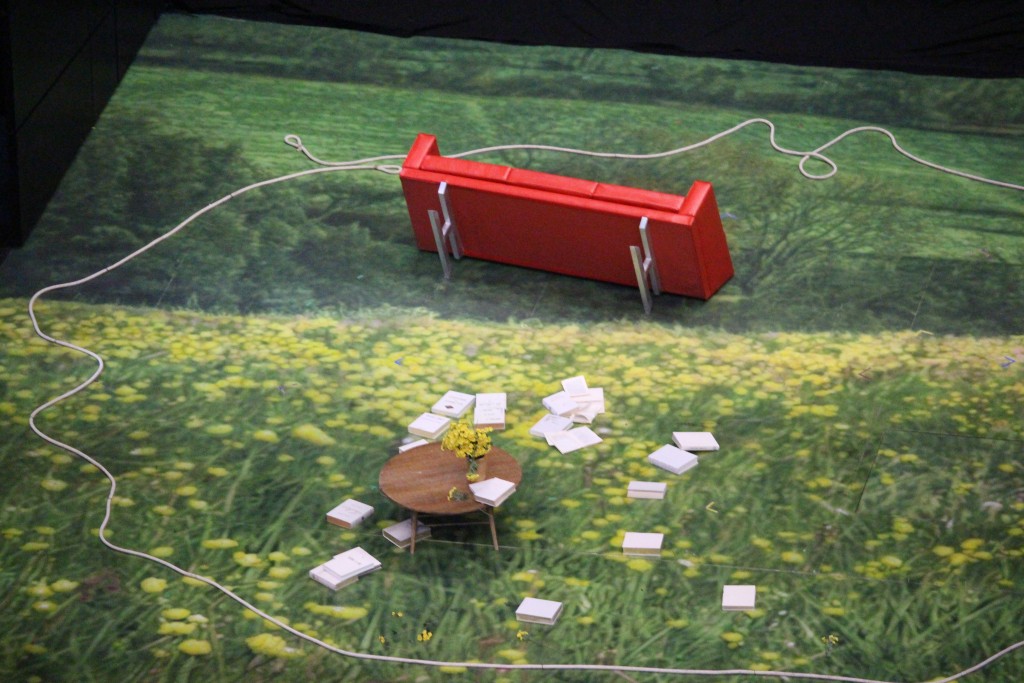

Une toile de fond qui représente vaguement Tintagel et se dégrade à mesure que la situation empire ; une maison Playmobil assemblée en direct puis posée de biais (II) et défoncée (III) ; un canapé en skaï qui sert de chaise à porteur pour Sophie Koch et de rocher pour Roberto Alagna avant de finir comme une crêpe : flambé ; des livres en couverture blanche, jetés par terre, feuilletés, abandonnés, frappés pour montrer l’opposition entre la banalité bourgeoise du trio mari-femme-amant par opposition à la légende ; des costumes bariolés pour le chœur, fades pour certains personnages (Arthus et Merlin, même chandail au II), peu créatifs pour d’autres (robe blanche de Genièvre) : une fois de plus, décorateur (Paul Brown) et metteur en scène (Graham Vick) se moquent du monde en général et du livret en particulier. En tentant de transformer Chausson en Ibsen cheap, cette version attriste en démontrant surtout que les contresens « volontaires » tiennent souvent, à Bastille, lieu de « vision ».

Or, ce que disent et le texte et la musique, c’est précisément que la grandeur, la transcendance, le dépassement de la contingence humaine sont consubstantiels de la légende. Celle-ci n’est pas constituée par des éléments par nature différents de nos petites aventures humaines ; au contraire, elle est nourrie par l’humanité (d’où le magnifique « Je n’ai plus rien d’humain que ma douleur » d’Arthus au bord de la disparition) qu’elle fait résonner autrement. Par conséquent, présenter la légende, le château, l’art martial comme des pacotilles ringardes et sans valeur, cela revient, au mieux, à imposer sciemment une version que tout contredit dans l’œuvre, au pire, à se tromper d’opéra en tentant de réinvestir un imaginaire corseté. Autant l’ironie de « Kaamelott » surgissait du respect des codes iconiques de la légende arthurienne, autant cette dramaturgie de Vick et Brown nous paraît tomber à côté de la plaque avec une fatuité qui donne priorité au metteur en scène sur l’opéra qu’il est censé servir. Sans atteindre les sommets d’ineptie de l’Aida d’Olivier Py, la pauvreté et la sottise de cette création, d’une platitude esthétique hérissante, attristent plus qu’elles ne désorientent.

L’interprétation

Plateau vocal trois étoiles… et même plus, pour cette rareté ! La distribution est même luxueuse pour les rôles secondaires (la vedette du moment, Cyrille Dubois, chante avec aisance le double air du laboureur ; Peter Sidhom garde son style chafouin d’Alberich pour incarner Merlin avec une autorité et une diction admirables). Elle permet aussi d’apprécier des minirôles tertiaires séduisants (on apprécie l’intervention claire et puissante du Camerounais Florent Mbia). Tous les artistes assurent leur prestation avec vaillance, même si le charisme d’Alexandre Duhamel (Mordred) manque sans doute de venin pour nous emballer pleinement – mais la mise en scène ne l’aide guère… Reste que, c’est justice, les trois rôles principaux focalisent l’attention.

Première et seule dame, hors solistes du chœur, Sophie Koch affronte sans chichi un rôle qui semble hérissé de difficultés. Entre des graves de mezzo et des aigus de colorature, le registre de Genièvre suppose de réunir trois qualités : une tessiture très large, une capacité à changer de registre dans un même air, et un sens de l’interprétation permettant de faire sonner spécifiquement chacun des « types » vocaux. Plutôt que d’unifier les extrêmes, par exemple en apaisant les aigus ou en tuilant à l’excès le passage du grave à l’aigu, elle opte pour une interprétation dramatique et incarnée du rôle : armée de graves grondants quand son rôle la rapproche d’une Fricka bafouée, elle fait claquer sa fureur lorsque l’émotion entraîne sa Genièvre vers les plus hautes cimes. Entière, elle capte le spectateur par une présence scénique totale, quitte à ce que la musicalité prenne parfois le pas sur l’intelligibilité du texte. Ainsi, une fois de plus, Sophie Koch s’impose comme une voix sûre et polymorphe, armée d’un souffle spectaculaire et d’une science dramatique à laquelle on regrette que Vick & Brown n’aient pas pris la peine de puiser.

Star grand public de la distribution, Roberto Alagna prouve à ses adeptes comme aux sceptiques qu’il est bien plus musicien que son image agaçante de p’tit gars d’banlieue dilettante pourrait le laisser supputer. À l’évidence heureux d’être sur scène, il chante avec cœur une partition qui ne le ménage guère. Son troisième acte est vocalement pyrotechnique, mais c’est l’ensemble de sa prestation qui séduit. Présence, diction, virtuosité – et professionnalisme jusque dans l’après-spectacle, où il passe derrière le comptoir de réception afin de signer les photos des mamies en folie, donnant du « tu » à Gisèle, rendant son stylo à Monique, appelant Claudette par son prénom, saluant avec effusion la permanentée qui vient à toutes les représentations de l’opéra… Du haut niveau, là aussi !

Thomas Hampson est, lui, la star masculine des mélomanes. Le rôle-titre qui lui revient, il l’interprète avec la gravité requise d’un monarque triomphant vite submergé par le doute, puis tâchant de se convaincre d’un mensonge patent, et enfin s’effaçant entre désillusion et confiance dans la postérité. Aurait-on rêvé qu’il jouât davantage de ses graves quand l’occasion lui en était donnée ? L’artiste néglige les effets pour s’en tenir à la partition et à sa posture de roi blessé. En dépit de costumes grotesques et d’un décor lamentable, il incarne à merveille le mari, le chef de guerre, l’ami et le héros fatigué. Voix sûre et effort de prononciation finissent alors d’emporter l’adhésion.

D’autant qu’un écrin musical de toute beauté environne le trio vedette. La partition, d’une richesse excitante (grand orchestre, solistes, chœurs, demi-chœurs, solistes de chœurs…), associe le chatoiement debussyste (quel sens de l’harmonie et de l’orchestration !), aux stratégies wagnériennes. Les cuivres rutilent, en fosse ou en coulisse ; la clarinette basse triomphe ; et les cordes savent autant se tendre en virtuoses que se calfeutrer dans des pianissimi magiques (ah ! l’attente en sourdine de la réponse de Merlin !). Philippe Jordan, que l’on a souvent entendu fan des tempi alanguis, rend cette fois parfaitement justice des contrastes de nuances et de dynamique. Dans une partition qu’a enregistrée Armin trente ans plus tôt, il confirme son talent de meneur d’hommes : précision des départs donnés aux chanteurs, variété des couleurs obtenues de l’orchestre, souci du détail. Une faiblesse, ce soir-là : le chœur, et notamment les soprani, qui explosent joliment dans les tutti mais rechignent à plonger dans les pianissimi. Du coup, le chœur céleste final manque de finesse. Un tout p’tit regret à l’aune de la beauté musicale, justement acclamée par le public.

En conclusion

Un bel opéra, un superbe plateau, une joyeuse réussite musicale et un piteux spectacle scénique. Bilan séduisant, mais agacé devant l’indigence souvent constatée dans les mises en scène vues à l’Opéra Bastille.