Comment transformer

- une idée stimulante, portée par

- une brochette d’artistes exceptionnels dans

- un cadre propice à l’écoute (bien que très mal sonorisé pour la partie amplifiée préliminaire : à cour, on n’entend à peu près goutte)

en une déception pimentée d’agacement ? C’est de cette perplexité que nous allons tâcher de rendre compte en évoquant le concert donné ce tout tantôt par le Jardin musical.

Le Jardin se définit comme « un écosystème créatif formé par des artistes, pour des artistes » sous la houlette du pianiste Julien Brocal. Fomenté lors de la pandémie de Covid, cette « initiative militante » veut « favoriser l’émergence d’une voie alternative » en proposant concerts et streaming vidéo chargés d’offrir une meilleure rémunération des artistes. Pour la circonstance, Julien Brocal est entouré de six cordistes dont le Quatuor Hermès enrichi par la violoncelliste Hermine Horiot et l’altiste Arianna Smith, de la mezzo-soprano Camille Bordet et de la comédienne Marie-Christine Barrault.

- Un fil rouge : les cinq éléments.

- Une stratégie : chaque élément est introduit par un texte lu.

- Une décision : les œuvres ne sont pas annoncées, et le public n’a pas de programme afin de lui permettre de vivre pleinement le concert.

C’est donc de la sorte que nous évoquerons ce patchwork. Après que, d’une voix posée, juste et claire, la comédienne a loué son Seigneur pour toutes les créatures, Hermine Horiot dégaine son violoncelle solo pour proposer un prélude improvisé auquel elle fera écho en postlude. Elle enchaîne ensuite plusieurs pièces qui, en dépit d’un vibrato qui peut parfois sembler envahissant (peut-être un problème d’acoustique, le concert ayant lieu dans une salle des fêtes et non dans un espace spécifiquement conçu pour la musique savante ?), permettent d’apprécier notamment

- la chaleur musicale à la hauteur de la température estivale qui frappe interprètes et auditeurs,

- la variété sonore,

- l’art des harmoniques,

- le spectre large d’intensités, et

- l’engagement éclairant les intentions sonores.

Intéressant, mais dissonant à cause de la gêne qui s’installe, remplaçant la surprise : pourquoi faire mystère du nom et de l’agencement des pièces jouées ? Quelques permanentes blanches partagent notre incompréhension et, perdues par la rhapsodie proposée, tâchent de s’occuper grâce à un passe-temps de circonstance : prendre en photo Marie-Christine Barrault au repos… mais pas au repos éternel puisque, quand s’est tu le violoncelle censé avoir incarner l’esprit, elle reprend le mic pour louer les mots bleus, vraiment bleus, soufflés par le vent.

Camille Bordet, habillée par le Quatuor Hermès, s’attaque à une pièce en italien – nouveau regret : les non-italianophones, ça existe, ne profiteront que de la musique, le sens des mots leur échappant et, avec lui, la pertinence de l’incarnation. Malgré ce handicap, la mezzo-soprano capte l’oreille d’emblée. Bien qu’elle ait poireauté face public pendant le segment violoncelle solo, sa voix se déploie avec aisance. L’artiste n’a pas peur des nuances piano, ce qui lui permet de réussir de magnifiques crescendi, d’une progressivité, d’une ampleur et d’une musicalité saisissantes. Son italien est-il vernaculaire ? Qu’importe, au fond ! On se laisse emporter par

- un souffle sûr,

- un médium velouté,

- une présence magnétique et

- un désir d’interpréter – personnellement, corporellement, émotionnellement – qui privilégie la vibration de l’instant à la perfection glaçante d’une intonation trop figée.

Le Quatuor Hermès fait merveille dans une partition qui ne le cantonne pas toujours au rôle – certes point dévalorisant en soi – d’accompagnateur. Le son est

- souple donc varié,

- tonique ou soyeux selon le caractère du passage,

- compact ou nettement dissocié en fonction de la répartition des rôles,

- sachant

- s’éteindre derrière la mezzo,

- chanter seul ou

- défier la voix, ainsi que le lui permet une partition multiple.

Pour autant, en quoi eût-il été horrible pour le public d’apprendre qu’il venait d’ouïr Il tramonto d’Ottorino Respighi, souvent pris en charge par une soprano ? Aurait-il moins vibré en comprenant que ce coucher de soleil évoqué dans le titre, c’est le dernier que contemplent une femme et son amant – le lendemain, à l’heure où ils devaient tous deux contempler le lever du soleil, l’homme sera mort et la femme, pas plus bouleversée que ça, souhaitera simplement à feu son chéri de reposer en paix, sans faute d’orthographe mais quand même ? Deux lignes sur un programme ou quelques mots avant (pourquoi pas le poème récité en français par Marie-Christine Barrault ?) auraient évidemment

- mieux armé l’oreille pour défricher cette très belle page,

- déparasité l’écoute du pénible et inutile « c’est quoi ? » et

- permis de goûter plus justement la performance des interprètes.

Après ce rendez-vous en partie raté, Julien Brocal dégaine son piano, parcouru par deux tensions. La première frotte des aigus mélodieux et cristallins à des graves plus rythmiques que telluriques ; la seconde insère dans cette opposition-attraction un contrechant fort séduisant. Comme s’il co-construisait le mouvement avec et non contre son compositeur, le musicien veille à fluidifier les transitions. Chemin faisant, malgré ses airs de faux Beigbeder vaguement croisé avec Radu Lupu, le Belge montre une belle familiarité avec sa partition, par exemple dans son aisance

- à rendre une apparente liberté de caractère,

- à user d’une agogique sensible et élégante, et

- à reprendre le fil du discours par-delà les cahots de l’inspiration.

Hélas, ce-que-l’on-n’a-pas-le-droit-de-savoir-que-c’est-la-deuxième-sonate-de-Chopin s’interrompt pour permettre à Marie-Christine Barrault de lire le célèbre discours du chef Seattle. Cet éloge de la terre imprescriptible prépare la mise en terre de l’homme dans la marche funèbre de la sonate non nommée. Julien Brocal évite de surdramatiser son interprétation. Ce serait, en effet, inutile. Il joue sans stabyloter les graves, s’en remettant

- à la boucle rythmique et harmonique, efficace,

- à la mélodie, lancinante donc entêtante, et

- aux contrastes de caractère, saisissants, dont le trio central en Ré bémol est une illustration parmi d’autres.

Le son est beau, le propos est clair, la direction est assurée. À ma senestre, les jeunes amoureux, mains entrelacées, marquent le groove sur la cuisse droite de madame. Une personne au moins bicentenaire pousse son mari qui menaçait de s’endormir trop profondément. Elle évite ainsi la crise cardiaque qu’aurait pu susciter le fulgurant Presto final en si bémol mineur, où le virtuose parvient à jouer davantage

- la beauté de la houle que la froideur de la vitesse,

- le soulèvement vertigineux que la trépidation mécanique, et

- le tressaillement cataclysmique que la performance technique.

Marie-Christine Barrault, pas novice sur le sujet, intervient alors pour rappeler un fait scientifique : on s’abîme en amour aussi bien qu’en la mer. Curieusement, ce texte n’introduit pas à l’élément aqueux mais au feu. C’est peu dire que la solide architecture du concert, à l’instar de la phrase qui vient de commencer, ne suffit pas à empêcher l’énigmatique de virer au confus voire à l’hermétique. C’est à ce moment d’inintelligibilité que le violoncelle de Hermine Horiot vient dialoguer avec le piano de Julien Brocal. L’exécution qui suit est intense sans être ni univoque ni sentimentalisante. Les associés se révèlent d’une riche polymorphie, notamment dans

- les nuances qu’ils trouvent,

- les attaques qu’ils posent et

- les manières de dialoguer qu’ils explorent

- (le fight,

- le soutien,

- la domination tranquille quoique provisoire, etc. : la vie, en somme !).

On est émoustillé par

- la technique (parfaite synchronisation d’intentions),

- le savoir-faire (remarquables transitions, si importantes chez – ha, pardon, on est censé ne pas savoir que c’est du Chopin, pardon !) et

- la musique (admirables piani).

Après que Marie-Christine Barrault a supplié qu’on lui fasse « entendre le langage de l’eau », le sextuor à cordes s’avance. Dès les premières notes, plusieurs mamies, modernes, abandonnent WhatsApp où elles traînaient afin de shazamer La Nuit transfigurée d’Arnold Schönberg. Avouons une quasi dernière fois notre incompréhension devant le parti pris du Jardin musical de ne pas dévoiler le programme. On peut bien sûr estimer qu’une approche de la Nuit sans évoquer le poème qui l’a inspiré, où une femme se réjouit d’avoir laisser un « étranger » visiter son sexe pour la féconder, même si elle est désormais enceinte d’un autre homme que celui avec lequel elle vit ; mais, décidément, le bénéfice qu’il y a à masquer

- l’articulation du programme,

- le nom des compositeurs et

- l’intitulé des pièces (pour les clampins de mon acabit, en fait, puisque les sachants savent, eux),

parti pris dont la technologie moderne des gens aisés possédant un cellulaire récent et un forfait friqué s’affranchit aisément, ça, ça m’échappe. Allons, en dépit de l’agacement provoqué par cette posture, impossible de ne pas être ébloui par la musique et ses audacieux interprètes. La mise en place est rigoureuse, pour

- les notes (« c’est dingue combien il y en a ! » s’effraiera pourtant a posteriori une protagoniste en regagnant sa loge),

- l’étagement des intensités et

- la circulation de la parole entre

- solistes et accompagnateurs,

- groupe et leader tournant,

- ensemble du sextuor et division en petits groupes.

La puissance s’adoucit-elle au fil de la pièce ? C’est possible et même logique : la seconde partie du poème matriciel évoque l’acceptation par l’homme de l’enfant et du fait que, comme le chantait Anne Sylvestre, passé un certain âge, et même si ça fait pas toujours plaisir,

on sort pas de l’œuf, on est tous des ex,

on est tous plus ou moins duplex.

Reste, rendue avec force, l’évidence roborative

- du souffle,

- du dynamisme,

- de la ductilité,

- de la vitalité rageuse,

- du swing tour à tour inquiétant et gorgé de pulsations, et même

- du suspense créé par les systoles et diastoles des extinctions du son précédant sa renaissance.

Un concert riche, généreux, stimulant, ambitieux jusque dans son ampleur, intrigant par la volonté de former corps voire troupe (la mezzo reste longtemps sur scène, les autres musiciens sont carrément présents de bout en bout), mais dont la portée symbolique autour des éléments ainsi que le mystère entretenu autour du programme parasitent tristement la réception qu’elle prétendait libérer.

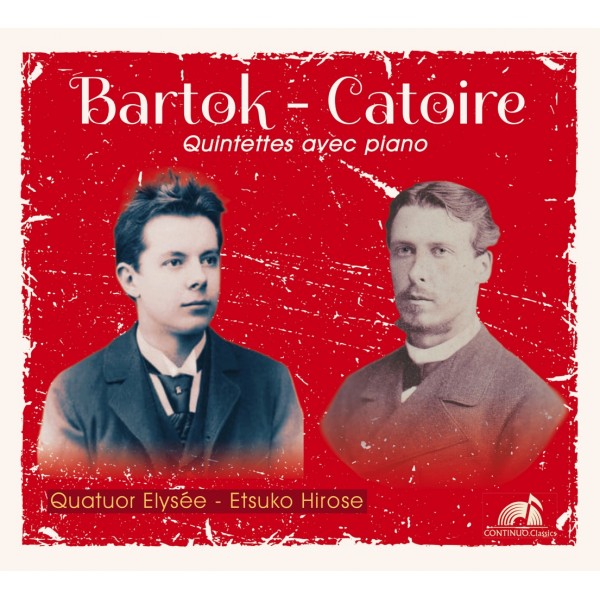

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)