Le cubisme, Centre Pompidou, 25 février 2019

Et si, plutôt que de se demander ce qu’est le cubisme – forme d’art esquissant une représentation géométrisée de la nature, des objets, des personnes, des émotions puis parfois de rien (merci) –, la « première exposition française depuis 1953 » sur le sujet n’essayait pas, avec ambition, de définir ce qu’il n’est pas ? En d’autres termes, plutôt que d’inventorier les multiples acceptions de ce projet polymorphe, les trois commissaires de l’événement qui vient de s’achever au Centre Pompidou chercheraient-ils pas à nous aider à cerner et discerner les frontières de ce courant dont le spectre va du figuralisme déviant à l’abstraction enragée ? La profusion de pièces ici rassemblées (trois centaines) laisse envisager cette perspective qui considèrerait le cubisme non comme une doctrine mais comme un virus contaminant ou une proposition contagieuse. Dès lors, nous tâcherons de poursuivre cette pathologie à la trace pour en mieux comprendre sinon les arcanes, du moins les nombreux champs d’application.

1. Le cubisme a toujours existé,

il est donc temps de l’inventer

La visite de l’exposition chronologique le montre d’emblée : le cubisme n’existe pas. N’a jamais existé. Ou, plutôt, n’existe pas essentiellement. En clair – l’expression est impropre pour un événement aussi mal mis en lumière, entre reflets verts de néons et ombres cachant les tableaux sur fond blanc, sans parler ou si peu des cartels ivres voire bourrés de fautes orthotypo (voir par ex. l’écriture fluctuante des dates, tantôt entre crochets, précédées d’une virgule ou entre crochets précédées d’une virgule) –, on ne naît pas plus cubiste que l’on naît pigeon adulte ou prof d’EMT. Pour preuve, l’exposition s’ouvre sur, d’une part, une vitrine de masques et sculptures africains, d’autre part, un hommage à Paul Cézanne. Sous leur patente disparité, ces deux sources supputées du cubisme pétrissent, en réalité, une même obstination : travailler l’essence de la forme en élaguant le superflu de la représentation qui a longtemps prévalu… et, souvent, prévaut encore.

Y aura-t-il quelque provocation si l’on englobe sous l’idée de « schématisation » à la fois la simplification onirique des masques krous et la quête cézanienne, inégalement appliquée, d’une peinture plus évocatrice que strictement imitatrice du réel ? Pourtant, le fait est que germe, dans ces deux approches si éloignées, une même dynamique double : d’une part, évoquer ; d’autre part, créer un espace spécifique à l’évocation. L’art serait en devoir de représenter le réel, mais de le représenter sans écraser sa créativité sous la ventripotence, pom pom pom, d’une imitation réductrice. Nihil novi sub sole ? Certes, sinon la perpétuation de ce quatuor parfois disruptif associant imitation, évocation, création et émotion. Le mouvement, la matière, les proportions, la juxtaposition de perspectives différentes (ou de matériaux distincts), le dérèglement d’une ou plusieurs techniques de réalisme sont, parmi d’autres, des éléments qui agitent la pensée de l’art, sans que l’on puisse juxtaposer telle quelle la simplification des arts primitifs avec celle des « Cinq baigneuses » ou de l’époustouflant travail chromatique du « Portait d’Ambroise Vollard » achevé plus de dix ans plus tard. Il n’empêche, ce double bouillonnement allogène, chéri par André Derain et Pablo Picasso, va impacter puissamment la peinture de ces hurluberlus et de leurs collègues.

- André Derain, « Nature morte à la table ». Photo : Rozenn Douerin.

- Georges Braque, « Les Instruments de musique ». Photo : Rozenn Douerin.

2. Le cubisme n’existe pas,

ce qui lui permet d’envahir le monde

En 1907, les « Demoiselles d’Avignon » (seules des esquisses sont hélas présentées dans cette exposition) fracassent la ligne discontinue à la face de la bienséance. En effet, bien que la sculpture prolonge les désirs révolutionnaires des artistes, c’est dans la peinture que leurs expérimentations s’expriment le plus (ou)vertement. Les néo-cubistes y frictionnent trois éléments : géométrisation de l’espace, représentation du réel et fragmentation du regard. S’expriment à force égale le souci de la ligne et celui de la brisure. Pour autant, la notion d’identification de l’objet est prégnante. D’une part parce que l’objet peint est reconnaissable ; d’autre part parce que la nature même de la peinture est identifiable : natures mortes et paysages prédominent.

Les titres des œuvres soulignent cette ambition de porter manière de représentation schizophrénique. Les « instruments de musique » de Georges Braque sont reconnaissables, le genre pictural est bien catalogué et, néanmoins, les instruments sont comme remodelés par la geste picturale – je voulais écrire « le geste », mais c’était hypermoins chic, alors bon. En ce sens, le cubisme n’existe pas. À peine peut-il, à ce stade, se construire dans une relation ambiguë au passé, dont il assouplit les perspectives et brouille conjointement les effets de réel. Le caillou radical des provocantes « Demoiselles » ne fait que piqueter l’eau plane où clapote, primordial, les codes d’un certain réalisme.

- Pablo Picasso, « Autoportrait ». Photo : Rozenn Douerin.

- Pablo Picasso, « Étude pour tête de femme (Fernande) ». Photo : Rozenn Douerin.

- Pablo Picasso, « La Femme au pot de moutarde ». Photo : Rozenn Douerin.

- Pablo Picasso, « Mère et enfant ». Photo : Rozenn Douerin.

3. Le cubisme est partout

parce qu’il n’est nulle part

Les remarques supra manquent, alléluia, de la plus élémentaire bonne foi. De fait, le travail engagé par les modifications picturales va plus loin que l’ajout de lignes droites inattendues sur une zoulie peinture. Il met en route le questionnement de ce prétendu réalisme. Le « Viaduc à l’Estaque », dont l’accueil suscite curieusement l’emploi récurrent du mot « cubes », travaille à une réduction d’un paysage à ses formes. En choisissant l’association entre la nature, un ouvrage d’art et des habitations, Georges Braque ouvre un champ d’application pour le moins large à ses nouvelles options picturales… tandis que Picasso approfondit, au gré de techniques variées, sa reconfiguration du portrait. Si son autoportrait de 1907 se contente de le géométriser, il ne tarde pas à radicaliser son propos en abandonnant la notion même de réalisme – ainsi de « l’Étude pour tête de femme », dont le titre fixe plus sûrement la nature que le dessin. La peinture ajoute au dessin l’éclatement des couleurs (« Femme au pot de moutarde ») dont la portée représentationnelle (en clair : ça ressemble à la bonne couleur que le truc a dans la vraie vie) s’efface peu à peu.

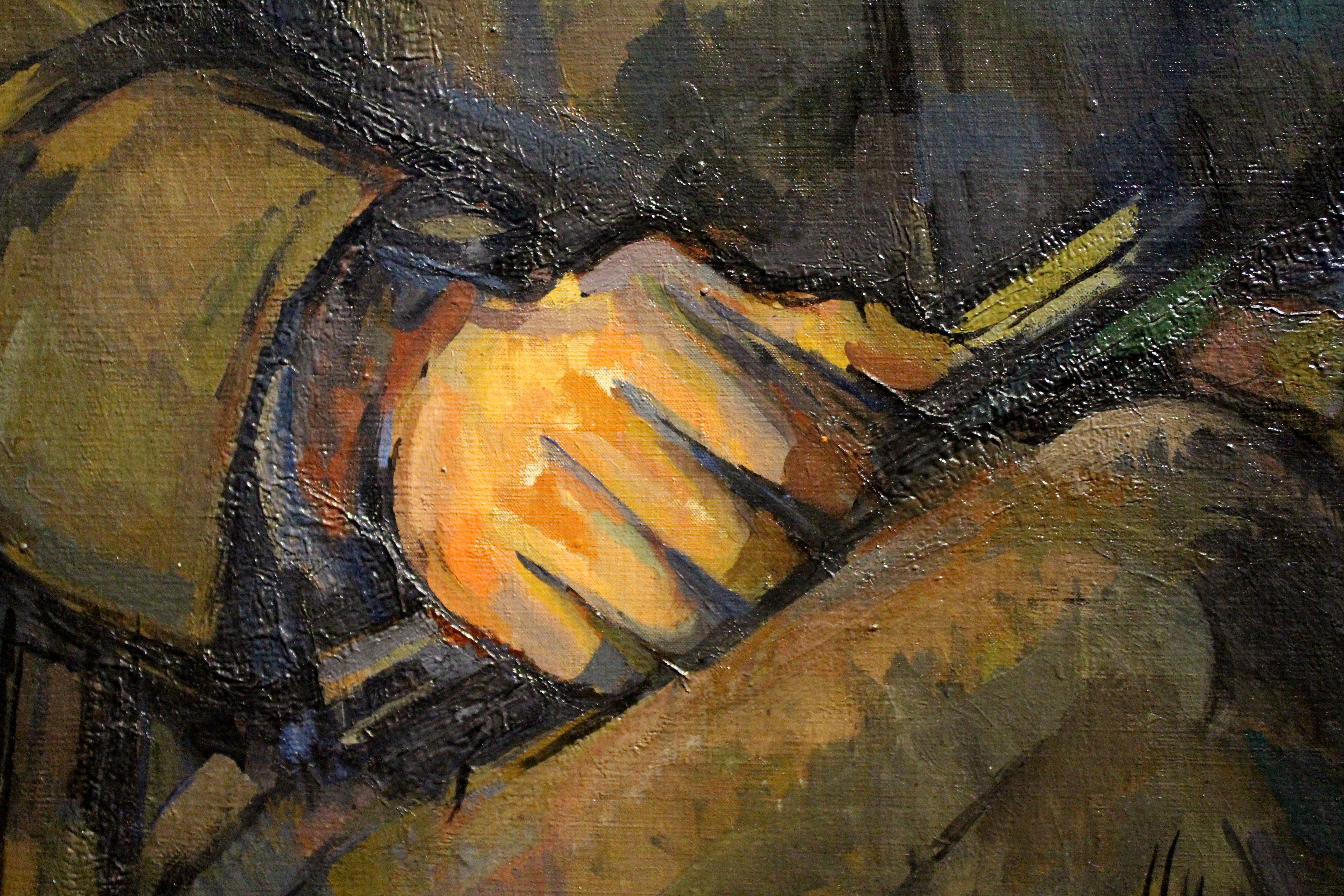

- Pablo Picasso, « Portrait de Gertrude Stein » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Georges Braque, « Broc et violon » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

Or, la notion d’effacement est un ingrédient fondamental pour la recette du cubisme. Pour le constater, nul besoin des textes officiels, pompeux comme un sillon interfessier au bord de l’explosion (« La quête d’expression d’un espace tactile conduit les peintres à fragmenter le visible en facettes cristallines, qui tendent à dissoudre le sujet »), la seule contemplation du « Portrait de Gertrude Stein » de 1906 y suffit. Ce tableau, c’est le storytelling qui le rend provocateur : Gertrude a posé quatre-vingt-dix fois ; et l’artiste a achevé le travail en son absence… en la parant d’un masque. Comment mieux stigmatiser la déco(re)llation progressive que les cubistes comptent infliger à l’effet de réel tant recherché, alors, en peinture ? Ce nonobstant, signe que le mouvement se construit encore, il continue de s’appuyer fermement sur le réel pour s’en détacher. En témoigne « Broc et violon » de Georges Braque qui, en 1910, abîme le violon dans l’abyme mais laisse reconnaissables les deux instruments du titre, comme pour poser que la déconstruction picturale du réel a, toujours, besoin du réel.

4. Le cubisme est une invention de cubistes,

et réciproquement

Point de mouvement artistique sans locomotive ni wagons ! Vers 1911, sautant dans le train tout en tâchant de garder quelques aiguillages personnels, cubistes et cubismes se multiplient – partant, le cubisme, dans son hypothétique unicité, se multicubifie, ben voyons. En moins n’importe quoi, ça donne : l’exposition propose de nombreuses illustrations d’épigones de talent. Quelques exemples ?

Dans « Alice au grand chapeau », Roger de La Fresnaye est un semi-cubiste, puisqu’il mêle sciemment à un style plus classique des déformations picassotières et des géométrisations braquistes. Dans « L’abondance », Henri Le Fauconnier garde l’effet de réel mais décompose ombres et corps en parallélépipèdes emboîtés et partiels dont l’agencement résonne avec celui d’un environnement symbiotique. On note une fois de plus la tension entre allégorie bien connue et sujet très ancré dans le réel, avec un rapport inverse à celui de nombreux tableaux de la même époque, comme la « Femme au cheval » de Jean Metzinger : alors que, souvent, le titre éclaire utilement le tableau, chez Le Fauconnier, le titre transcende le tableau en lui offrant une portée sinon mythologique, du moins métaphorico-transcendantale, popopo. Albert Gleizes, lui, propose une transcendance diachronique en installant ses « Baigneuses » géométrées dans un contexte pictural connu – d’autant plus chez les cézannomaniaques. Ainsi crée-t-il une synthèse entre tradition (le sujet) et updatisation de tout ça à travers une forme de représentation où la ligne droite l’emporte sur les courbes, ces virgules attendues pour ponctuer la sensualité.

- Roger de La Fresnaye, « Alice au grand chapeau » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Henri Le Fauconnier, « L’Abondance » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Henri Le Fauconnier, « L’Abondance » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Jean Metzinger, « Femme au cheval » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Albert Gleizes, « Les baigneuses ». Photo : Rozenn Douerin.

- Fernand Léger, « La Noce » et un chauve chevelu. Photo ; Rozenn Douerin.

Dès lors, la dynamique popularisée par Picasso et Braque apparaît davantage comme un pigment formel de représentation – utilisable à dose et à finalité variées – que comme un mouvement unifié. En cela, l’exposition montre que le cubisme invente les cubistes, puisqu’il crée une similarité verbale par-delà les singularités picturales ; et elle suggère itou que les cubistes inventent le cubisme, puisque les similarités picturales créent une singularité verbale, la récurrence des formes géométriques laissant imaginer une unité du propos. C’est ce qu’illustrent, en dépit du chiasme pédant mais peut-être pas-que-pédant, même si pédant quand même mais pas forcément que, bref, trois pistes d’essor empruntées par les cubistes : la couleur, les dépassements de matière (collages) et de support (sculptures), ainsi que le dépassement des gimmicks.

5. Le cubisme n’existe

que si son inexistence est prouvée

Souvent modérée, plus attirée par le mystère des ternes que par la joie des teintes vives, la couleur cubiste devient un élément d’expression important aux alentours de 1912. Ainsi, avec « Moscou la sainte », Henry Valensi synthétise ces modes chromatiques, creusant la veine des noirs et des sombres bleus dans le quart supérieur, sorte de sfumato moderniste ; travaillant ocres et vifs à-plats au centre ; et prolongeant le tableau avec des couleurs pastélisantes, sortes de reflets ambigus ou d’échos nuageux qui grignotent le quart inférieur du tableau. Tableau cubiste ? Sans doute grâce à l’éclatement de la représentation et, paradoxalement, à son souci de maintenir une lisibilité du propos via des indices proprement iconiques (croix et dômes au premier chef). Sans doute aussi grâce au travail sur les lignes parallèles ou filant vers un étrange point de fuite. Sans doute enfin grâce à l’indécidabilité du sens et du propos qui saisit le spectateur, hésitant entre une vision globale, kaléidoscopique, et des observations partielles qui transforment l’espace en succession hallucinante de micro-événements.

- Henry Valensi, « Moscou la sainte » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Henry Valensi, « Moscou la sainte » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Auguste Herbin, « Les trois arbres » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Auguste Herbin, « Les trois arbres » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Sonia Delaunay, « Le bal Bullier ». Photo : Rozenn Douerin.

- Juan Gris, « Violon et verre » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Jean Metzinger, « Soldat au jeu d’échec ». Photo : Rozenn Douerin.

- Marc Chagall, « À la Russie, aux ânes et aux autres » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

D’autres ont exploré cette voie : citons, pour exemple, le célèbre « À la Russie, aux ânes et aux autres » de Marc Chagall l’anticubiste, où les couleurs, par leur violence, leur noirceur, leurs déclinaisons et leurs frottements participent de l’hallucination et du mystère partiellement décryptable ; la puissance lumineuse des « Trois arbres » d’Auguste Herbin, où la géométrie n’est pas plus coloriée que la couleur n’est géométrique – les deux mouvements sont consubstantiels, comme on le voit en décryptant la construction impressionniste de certaines parties, où la couleur est mouvement, et vice et versa ; les amples formats, de plus en plus abstraits, que Sonia Delaunay peuple de couleurs qui, elles, n’accompagnent pas la forme puisqu’elles sont la forme, l’énergie et le mouvement telles des calligraphies polychromes ; dans « Violon et verre », Juan Gris crée la cohérence dans la diffraction par le truchement d’un système de couleurs à la fois continues et disjointes, puzzles souples comme des montres de Salvador Dalí. En 1913, pour ainsi dire, la couleur s’est vraiment appropriée le cubisme. Dès lors, elle prouve que cette école n’existait pas, dans la mesure où ses caractéristiques chromatiques, longtemps au second plan derrière le remodelage des objets, ne lui sont pas essentielles – pour de la peinture, c’est fâcheux.

- Pablo Picasso, « Guitare, verre, bouteille de vieux marc ». Photo : Rozenn Douerin.

- Henri Laurens, « Joséphine Baker ». Photo : Rozenn Douerin.

Sur le même mode, le cubisme n’est pas un art de peintres puisqu’il irradie toute forme de créations, qu’elles soient mixtes ou spécifiques. Ainsi des collages, souvent rythmés par des bouteilles d’alcool fort, qui manifestent l’incomplétude – du regard et de la représentation – constitutive du cubisme. Physiquement, un morceau découpé est à la fois présence (puisqu’il est là et s’intègre dans une œuvre) et absence (puisqu’il n’est qu’une partie d’un tout disparu). De même, la représentation est à la fois une présentation réitérée d’une chose connue, mais elle réinvente la chose car la chose elle-même est absente. Dans l’utilisation de fragments, dans l’association – fondue ou manifeste – de ces bouts entre eux ou de ces bouts avec d’autres techniques picturales, dans le surgissement de l’altérité au sein même d’un tableau, les artistes renforcent la matérialité de leur propos pour deux raisons : d’une part, le cubisme ne prétend pas bouter un certain réalisme hors de l’art, il propose de le remotiver à travers des figures géométriques qui ne sont rien d’autre que des représentations d’une forme de réel – en témoigne l’évocatrice géométrisation de Joséphine Baker ; d’autre part, le travail de rapiècement, parfois pour former des figures comme une guitare-qui-ressemble-à-une-guitare mais qui reste approximative et n’est constituée que d’éléments non-guitaristiques, interroge aussi le regard comme outil de reconstruction du réel voire d’appropriation du réel par l’art. En cela, la multiplicité du cubisme, donc la fragilité de sa définition, autrement dit de son existence, est consubstantielle de son existence.

6. Le cubisme est le contraire du cubisme,

mais le contraire du cubisme n’est pas le cubisme

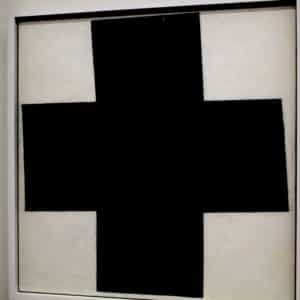

Il y a du contraire, de la contradiction voire de la contrariété dans la notion de cubisme. À peine saisie, la notion se dérobe. Comme la diversité des collages, la variété des sculptures (j’ai mis « variété » pour varier, mais en vrai je pensais à « diversité ») associe la géométricité – faut tenter – joyeuse d’un Henri Laurens clownesque à la métrique transformiste d’un Jacques Lipchitz. En quelques années, la notion floue de cubisme s’est encore floutée, donc enrichie. La voici confrontée à trois pôles d’une inégale virulence : l’abstraction – en témoignent déjà les « Prismes électriques » de Sonia Delaunay, propulsés en 1914, mais aussi l’audacieuse « Croix [noire] » de Kasimir Malévitch ; la massification de certains divertissements – l’exposition prend par deux fois l’exemple du sport ; et la violence de la guerre, que laisse entrapercevoir le « Soldat au jeu d’échec » de Jean Metzinger ou la fantomatique figure derrière la « Tête blanche et rose » de Henri Matisse. Ces trois contraires du cubisme, qui dépassent les gimmicks typiquement cubistes, prolongent-ils le mouvement artistique, le trahissent-ils, l’assassinent-ils ? Dans les trois hypothèses, à des degrés divers, ils le constituent puisqu’ils ne sont pas lui. Le cubisme peut bien se contredire jusqu’à être son contraire, l’authentique contraire du cubisme finit par désigner ce que n’est pas ou plus le cubisme – partant, ce que le cubisme est.

- Jacques Lipchitz, « L’Homme à la mandoline ». Photo : Rozenn Douerin.

- Henri Laurens, « Clown ». Photo : Rozenn Douerin.

- Robert Delaunay, « L’équipe de Cardiff » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Sonia Delaunay, « Prismes électriques » (détail). Photo : Rozenn Douerin.

- Henri Matisse, « Tête blanche et rose ». Photo : Rozenn Douerin.

- Kasimir Malévitch, « Croix [noire] ». Photo : Rozenn Douerin.

En cela, l’exposition sur le cubisme est bien une exposition sur ce que n’est pas le cubisme, puisque le cubisme n’est pas le cubisme. Il ne l’est pas car les formes géométriques – le cubisme – ne le définissent pas tout entier et ne caractérisent pas que lui. Le cubisme n’est pas non plus le cubisme car sa déconstruction d’un « réel réaliste » est une lutte, non un fait ; en effet, le cubisme est réaliste car il pense l’œuvre comme une réalité associant formes et lumières, car des titres se référant aux réels ponctuent l’essentiel des travaux, car les sujets qu’il traite l’insèrent dans une histoire de la représentation réaliste et dialoguent donc avec d’autres représentations réalistes – l’effacement du sujet par une certaine abstraction soulignera encore combien, à une certaine aune, le cubisme est un énième avatar du réalisme. Enfin, le cubisme n’est pas le cubisme parce qu’il est bien plus que le cubisme – et la « Croix noire » finale, sorte d’association de quatre cubes vus du dessus ou d’un cube partiel ouvert, montre obscurément plus que clairement que, de même que certains voient en Cézanne un protocubiste partiel, la postérité du cubisme, sa dissolution dans une certaine radicalité et sa sédimentation factice en figure référentielle posent son existence non pas en tant que telle mais en tant qu’elle est soluble dans l’Histoire de l’art.

Dire cela, ce n’est pas dire que l’être, c’est le non-être ; c’est assumer que l’art, comme nous autres vivants – tiens, tiens –, pour être, doit avoir été et s’apprêter à disparaître. Ça fait pas forcément toujours zizir, surtout quant à nous, mais ça prouve au moins que cette riche exposition nous a bien stimulé.