« Le Cid », Manufacture des Œillets, 5 avril 2018

Ce 5 avril, pas question d’aller voir, vulgairement, Le Cid, mais Le Cid dans « la version de 1637 ». Comme disent les ziciens, nuance. Côté théâtre, il s’agit d’une production à succès « parce qu’il y a de vrais costumes », nous souffle-t-on, quoi que certaines jupes se dégrafent en cours de route, glissent de jeunes spécialistes. Même si, à une époque où foutre des intermittents à poil sur scène rend cette idée de « costume » éminemment ringarde, nous acceptâmes de nous faufiler à la Manufacture des Œillets pour juger du spectacle. (De rien, voyons, nous devons bien cela à nos lecteurs passionnés.)

L’histoire

Rodrigue aime Chimène, air connu. Don Gomes, papa de Chimène, chicote par jalousie de lèche-bottes don Diègue, le papa de Rodrigue, qui demande au fiston de rosser son agresseur (acte I). Le godelureau s’exécute et l’exécute. Chimène réclame vengeance (II). Chimène avoue qu’elle aime Rodrigue malgré tout. Rodrigue apparaît. Chimène ne nie pas qu’elle ne le hait point mais promet vouloir sa mort. Rodrigue, tout à son amor, part se battre contre les Maures pour y trouver la mort (III). Hélas, Rodrigue gagne et devient le Cid. Chimène exige quand même que le nouveau Sidi se batte en duel contre un freluquet encore plus freluquet que lui. Elle épousera le vainqueur (IV). Rodrigue propose encore de mourir sous les coups de Chimène. Elle refuse de le buter. Il part donc au duel, rosse le freluquet sans le tuer. Chimène demande qu’on lui accorde un an de deuil. Le roi, ravi, envoie Rodrigue combattre les Maures chez eux. À son retour, inch’Allah, il épousera sa nana (V).

Le spectacle

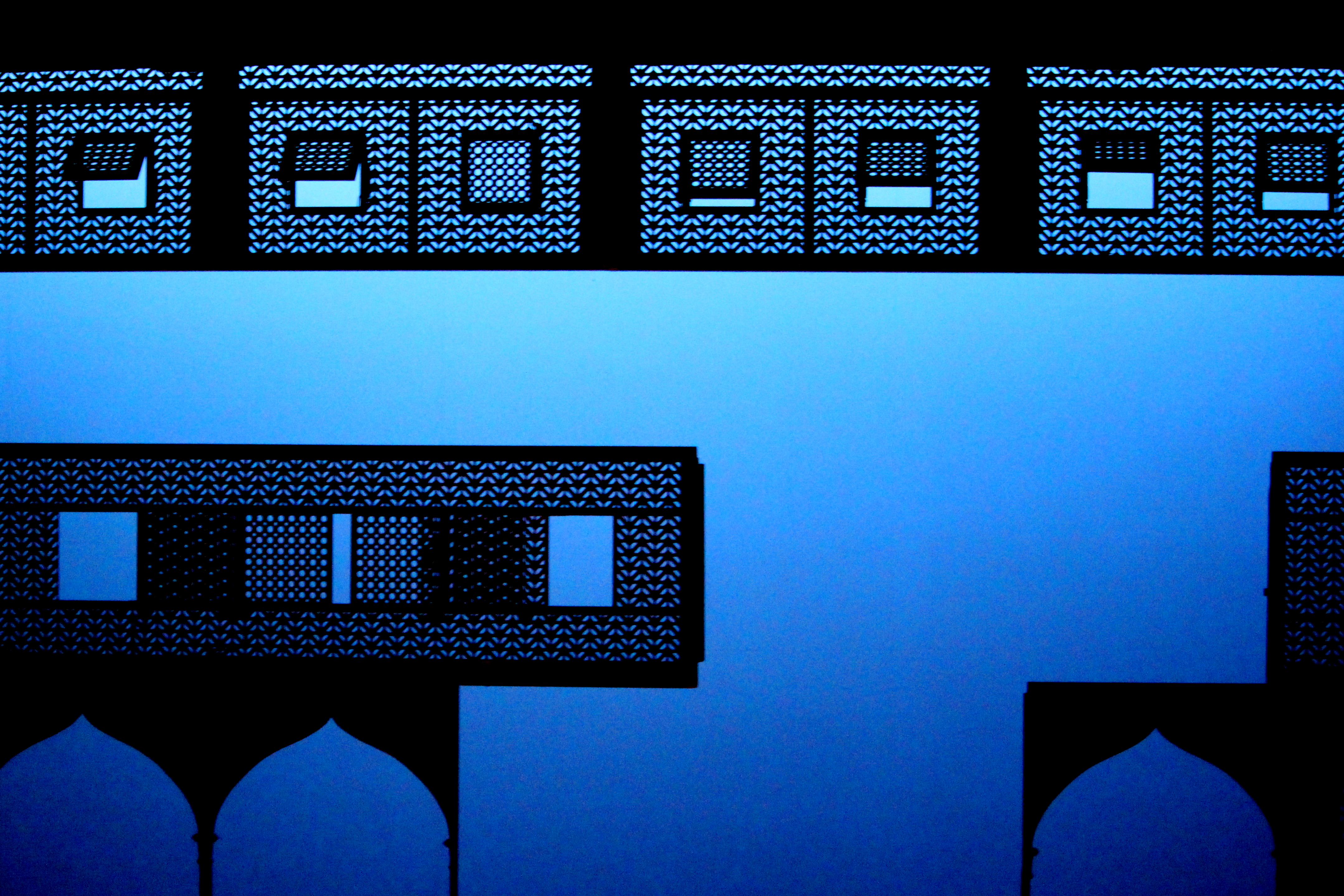

Sur un texte qui doit sans doute sa survie, à l’ère hypocrite des sensitivity readers, à l’emploi du mot « Maure » au lieu d’Arabe, Yves Beaunesne propose un spectacle stagnant et évolutif à la fois. Sur un décor unique pour le moins basique (pardon : sur une scénographie de Damien Caille-Perret) incluant un parterre partiel en parquet et un double fond de scène amovible façon moucharabieh, avec aérations mobiles, les deux premiers actes jouent la parcimonie. On croit un instant que cette platitude est regrettable. Pourtant, elle n’est rien au regard de ce qui reste à venir.

En effet, petit à petit, comme pour s’excuser du sérieux – jugé, suppute-t-on, désuet – des enjeux, Yves Beaunesne tire son travail vers la comédie grotesque façon Michel Fau. Le roi (Julien Roy, ha-ha) joue une sorte de Michel Bouquet en collants roses, le puissant étant bien sûr en chaise roulante afin de pointer son ridicule. À cette crise fatigante d’homo pseudo comicus (qu’il s’agisse d’une tragi-comédie signifie simplement que la tragédie se finit bien pour ceux qui ne sont pas morts, pas que l’on doit faire en sorte que le public s’esclaffe à tort et à travers), s’ajoute un deuxième défaut : le stabylobossismus, pathologie consistant à en rajouter dans tous les genres – mélo, émotion, drame, suspense, allégresse, etc. Troisième stratégie pour pousser le baroque à fuir l’univocité supposée du tragique : le collage. Aux scènes gnangnan succèdent des scènes érotiques manuellement surjouées ou des scènes grotesques d’une épouvantable lourdeur (Julien Roy agitant ses petits petons pour se mouvoir sur scène), etc.

Est-ce pour désamorcer la hauteur de vue d’un drame dont les mots-dièses, tels que #honneur, #fidélité, #obéissance, #famille et #amour, sont censés dépasser notre époque ? Sans doute. Et ce ricanement à contresens nous agace car le tragique, cœur de la pièce, ce n’est pas que la mort sature cette pièce ; ce n’est pas que le drame se passe dans une unité de temps et de lieu – celle-ci simplifiant le cadre prévu par l’auteur ; bien davantage, ici, c’est un révélateur implacable des idées hautes qui sclérosent les hommes. Désamorcer le tragique en s’en gaussant, galvauder la happy end en montrant sur scène des personnages lassés par l’obstination hypocrite de Chimène, cela revient à désamorcer le cœur du texte ; donc, disons-le, à moins désarçonner le spectateur qu’à le décevoir. En effet, ce tragique céleste, obsédant, quasi saturant, en contradiction avec nos terrestres pulsions sexuelles, structure le personnage de Chimène. Libérée de cette gravité oxymorique, elle devient juste une greluche répétitive et casse-bonbon.

De la sorte, bien que la salle soit relativement petite et à moitié pleine (quasi exclusivement de scolaires), on ne capte pas tout ce que disent les acteurs, notamment Zoé Schellenberg, pour des questions de volume, d’articulation et de mise en scène (voir le couinement des parties mobiles du décor au V) ; les grandes tirades de Thomas Condemine, cassées, sans charisme, parfois propulsées dans un costume grossier, tombent à plat puisque la mise en scène tire plus vers la gaudriole que vers le poignant – comme s’il s’agissait à la fois de jouer Le Cid et de se moquer de cet archaïsme. Devant l’effort mnémonique et physique, notamment de l’omniprésente Chimène, quel dommage ! Dans ce contexte, la diction yoyotante de Jean-Claude Drouot, pas souvent intelligible au-delà du marmonnement, n’est plus qu’un détail ; disons qu’elle relève autant du détail dissonant que le retour idiot de don Gomes, ressuscitant d’entre les morts pour rappeler, au dernier tableau, que l’on n’efface pas un crime en le faisant justifier par l’État, ce que l’effacement annuel de Chimène signifiait assez nettement.

En conséquence, on est partagé entre la performance, fût-elle entachée de quelques minimes balbutiements rappelant que le théâtre est d’autant plus impressionnant qu’il est vivant, et une certaine consternation ; entre l’intuition d’une recherche et le constat d’un inaboutissement sonnant comme une démission moqueuse devant un monument ; entre, d’un côté, le plaisir d’entendre, avec un sain souci des alexandrins (ce qui ne signifie pas une métrique sclérosée), un texte puissant et suri, et, de l’autre côté, un agacement certain de voir un metteur en scène tenter d’injecter du Dany Boon dans manière de sublime, au point de souiller un texte pourtant parcouru de répliques cultes pour ceux qui, jadis, fricassèrent leurs humanités (genre : « Ô rage ! Ô désespoir ! », « Rodrigue, as-tu du cœur ? », « Va, cours, vole et nous venge », « La valeur n’attend point le nombre des années », « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », « Va, je ne te hais point », « Nous partîmes cinq cents, mais par un prompt renfort… », « Cette obscure clarté qui tombe des étoiles », « Et le combat cessa faute de combattants » qui n’est pas qu’un remix de « La tribu de Dana »). On devine la gêne, toute profitable qu’elle lui ait été, qu’a dû éprouver le metteur en scène à dealer, une fois de sus, avec du Klassique. Cela s’exprime par exemple par le choix, a priori joyeux, de jeunes acteurs, dûment financé par un fonds spécialisé : las, si l’on apprécie que les gamins aient l’âge de leur personnage, l’on constate aussi que, tout mignons qu’ils puissent être, leurs personnalités et leur technique ne semblent pas toujours assez affirmées pour emporter l’émotion du public, tandis que les plus anciens de la troupe sont soit inaudibles soit hors sujet. Oui, c’est prétentieux de l’écrire noir sur blanc, et le pire est que j’en suis conscient ; mais ce n’est pas insultant. Serait insultant d’écrire que Zoé Schellenberg est charmante (même si elle l’est plus en vrai), que Thomas Condemine est « dans l’énergie », ou qu’Antoine Laudet est choupinet dans son rôle de minet. Les acteurs principaux font leur possible ; la mise en scène ne leur rend pas justice.

La conclusion

On l’aura subodoré, cette mise en scène qui profite d’un classique, spécialité du grand régisseur, pour s’en gausser nous met mal à l’aise. Ce peut être une qualité. Pourtant, cette hypothèse qualitative nous paraît inadaptée ici : nous admettrions d’être colère devant une régie modernisante, ou ennuyé par un plat défilé historicisant. En l’état, la volonté de mutation vers le grotesque nous déçoit ; les applaudissements que mériteraient les parties chantées en chœur, notamment par les convaincants Marine Sylf et Maximin Marchand, seraient justifiés si la musique en général et le chant en particulier avait du sens dans une œuvre aussi compacte ; en revanche, cet endroit sympathique, réussi et pertinent qu’est la Manufacture des Œillets vaut tous nos brava pour oser une programmation sinon toujours émouvante, du moins toujours qualitative et méritant débat.