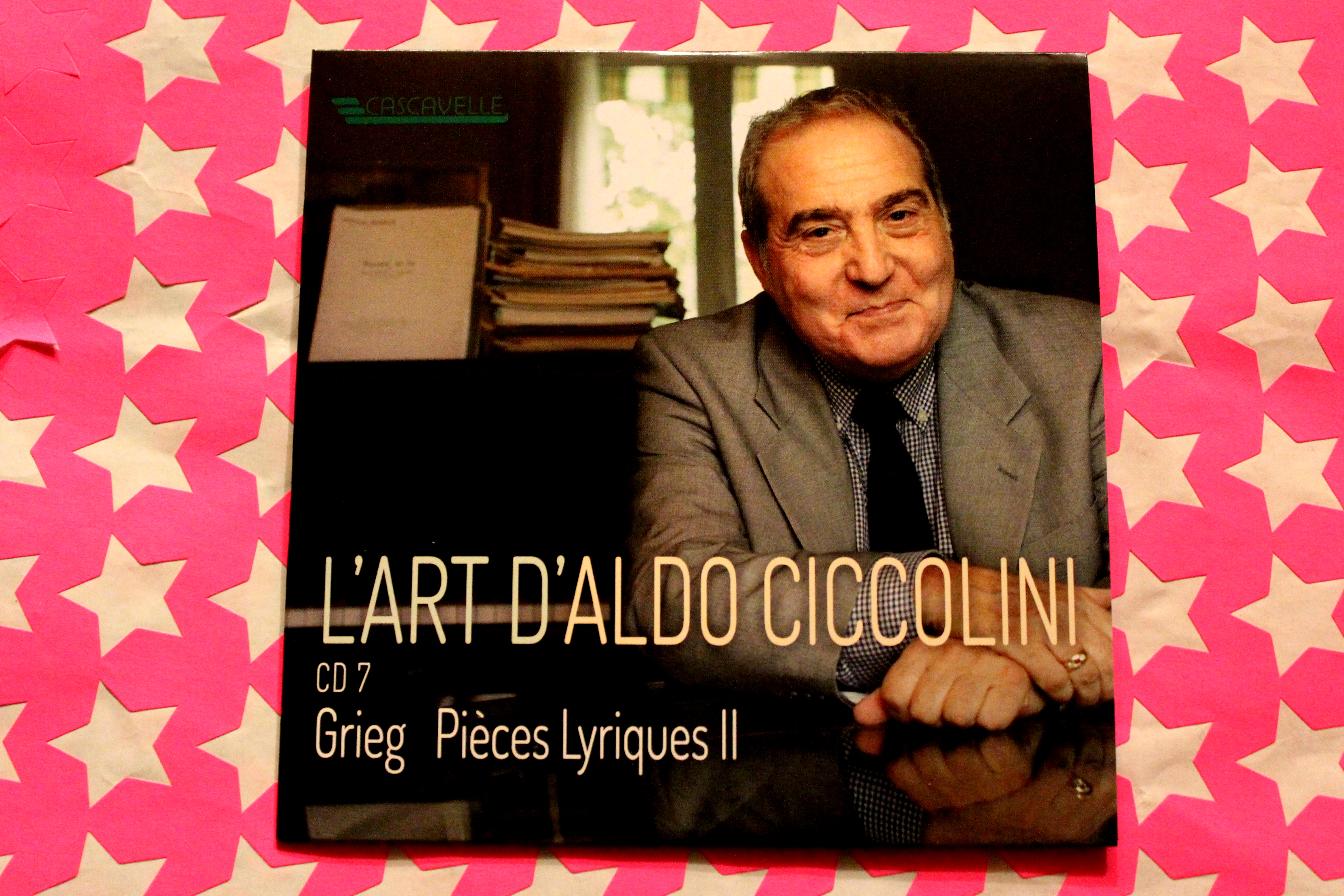

L’art d’Aldo Ciccolini (7/8), Grieg 2, Cascavelle

Plus de trois heures de musique : c’est la durée de l’ensemble des Pièces lyriques composées par Edvard Grieg. Après un premier épisode chroniqué çà, voici un parcours constitué par les livraisons cinq à sept, composées entre 1891 et 1895. Cet épisode constitue le septième tome du coffret intitulé L’Art d’Aldo Ciccolini. Au cœur de l’écoute, une question : cette musique est-elle faite pour être écoutée à la file, comme le suggère la publication d’une intégrale ? Après une première heure, on aurait tendance à répondre « peut-être », contrairement, par exemple, à l’idée que nous nous faisions des nocturnes de Chopin, évoqués ici et là. En effet, en dépit de leurs différences, les nocturnes partagent de nombreuses similitudes, à commencer par leur tempo général. La dimension multi-narrative, plus contrastée, des « pièces lyriques » plaide davantage en faveur d’une écoute continue, dans la mesure où les différences entre les pièces avive davantage l’écoute sur le moyen terme. Autre atout, les pièces ici présentées sont plus longues que les modestes piécettes du précédent disque : 3’30 contre 2’30 en moyenne. Ce temps « en plus » pour exposer une situation, une atmosphère, bref, illustrer un titre, jouera-t-il en faveur de l’émotion ? Pour le vérifier, écoutons.

Le Cinquième volume s’ouvre avec Le jeune berger. Aldo Ciccolini y dilate les expositions du thème différenciées par des hauteurs, des variantes rythmiques ou des modulations, comme pour souligner la confiance qu’il a dans la force de cette musique en dépit de sa simplicité… ou grâce à elle. Gangar, danse paysanne norvégienne, prolonge la veine folkloriste en s’appuyant sur l’alternance entre les deux mains, l’interprète tâchant d’aviver l’intérêt de l’auditeur en faisant sonner spécifiquement chaque registre du clavier. Le mégatube arrive alors, en la quasi personne de la Marche des nains, dans une forme ABA sans surprise mais non sans charme pour qui aime imaginer les patauds personnages cheminant dans leur contrée et croisant qui un papillon, qui un animal farouche. Aldo Ciccolini s’amuse à animer ce classique avec une aisance facétieuse qui ajoute à l’amusement intrinsèque lié à la savante claudication de la partition. Le Notturno en la mineur, 9/8 et ABA’, ajoute à une main gauche rythmant le mouvement ternaire, une main droite binaire ou vibrionnante. L’interprète excelle à en faire jaillir la substantifique moelle, comme ces harmonies debussystes qui résonnent piste 4 à 1’32, par exemple. « Prestissimo leggiero » exige le Scherzo en ABA, dont le prélude se fonde sur l’opposition très pratiquée du ternaire et du binaire. Après qu’une même séquence a baguenaudé sur le clavier, son miroir déformé s’expose à moult reprises, façon mélodie populaire à l’accompagnement simple ; puis le thème liminaire revient avant une brève coda à deux temps. La Sonnerie des cloches porte bien son nom, ce qui n’empêche point l’artiste de privilégier la résonance maîtrisée au brouhaha confus des battants réguliers.

Le Sixième volume débute sur Les jours disparus (le sommaire propose « Tombée du jour », comme quoi, chacun ses fantasmes), plus longue pièce du disque avec ses 6’25. Au balancement du ternaire s’ajoute l’oscillation des triolets et l’hésitation des modulations, passant de ré mineur à Ré puis à Ré bémol… puis à Ré avant de revenir, ô surprise à ré mineur. Cette symétrie peut mimer l’espoir de reconstruire sinon de reconquérir le passé disparu, avec ses images heureuses et sautillantes, tout en pérennisant le plaisir amer de la nostalgie. Aldo Ciccolini batifole à sa main dans ces atmosphères tourbillonnantes où il arrive à créer des vignettes ressassant avec créativité des cellules répétitives. Gade renoue avec la simplicité du binaire, du majeur et de la circulation du thème entre mains droite et gauche, l’accompagnement alternant entre accords répétés et bariolage. Supérieurement rendue par un maître du clavier, cette proposition peut avoir du charme. L’Illusion chopinienne, quoique répétitive, ose quelques brèves insertions de mesures 9/8 dans un sage discours 6/8. Mains droite et gauche échangent leur rôle dans une pièce mimi tout plein. Avec ses 5’10, le Secret fait figure de long morceau qu’alimentent de sages octaves. En dépit des redites, on apprécie premièrement l’étirement, presque wagnérien par moments, d’un leitmotiv qui n’aboutit jamais vraiment ; deuxièmement, l’exploitation de l’ensemble du clavier, de l’extrême-grave à l’aigu ; troisièmement, le sérieux avec lequel le pianiste habite le texte. On revient au swing ternaire avec Elle danse, valse qui évoque, originalité dans ces recueils la musique de Gottschalk avec, toujours, cette alternance des deux mains pour énoncer les thèmes. Comme l’Illusion, le Mal du pays hésite entre mi mineur et Mi, dans une forme ABA qui décontenance peu mais n’est certes pas désagréable à goûter en passant, pour conclure cette livraison opus 57.

Le Septième volume se dévoile sur l’air de Sylphe, sautillant trois-temps de forme ABA, où la légèreté digitale d’Aldo Ciccolini étincelle. La Gratitude se présente comme un thème en Sol à quatre temps, de forme ABABA. C’est pimpant. La Sérénade française enchaîne une série de refrains-couplets dans un balancement fort coquet. Le Ruisselet fait courir en saccades les petits doigts le long d’un 3/4 en si mineur. Par des nuances et des accents appropriés, l’interprète, toujours appliqué, montre qu’il survole cette pièce techniquement mais sans s’autoriser, c’est louable, à la survoler musicalement. La Vision en 6/8 rend l’évanescence de son évocation par la certitude de son existence (triolets têtus à gauche) opposée à la fragilité de sa tonalité de La. Vers la Patrie, célèbre feuille, clôt le cycle en binaire et en Mi, avec une partie centrale en mi mineur, où l’on trouve des moods vraiment griegiens (piste 18, 1’03). Le tout est interprété avec attention, jusque dans le choix de détacher certaines notes de façon parfois inattendue (écouter par ex. le do à 1’18).

En conclusion, voici un disque qui s’écoute avec plaisir car cette musique jolie est joliment jouée. Sans doute une écoute des trois volumes d’un seul coup d’un seul relève-t-elle plus de la gourmandise gloutonne que de la nécessité artistique, mais tel est l’avantage d’un disque que, contrairement au concert, l’on peut explorer comme un propriétaire d’île tropicale avant d’être englouti par la montée du GIEC : sans hâte, plage par plage, à l’abri des requins qui nous grignotent temps et énergie. Sans nous hausser du col, ou si peu, on a connu pire perspective.