L’art d’Aldo Ciccolini (5/8), Schumann, Cascavelle

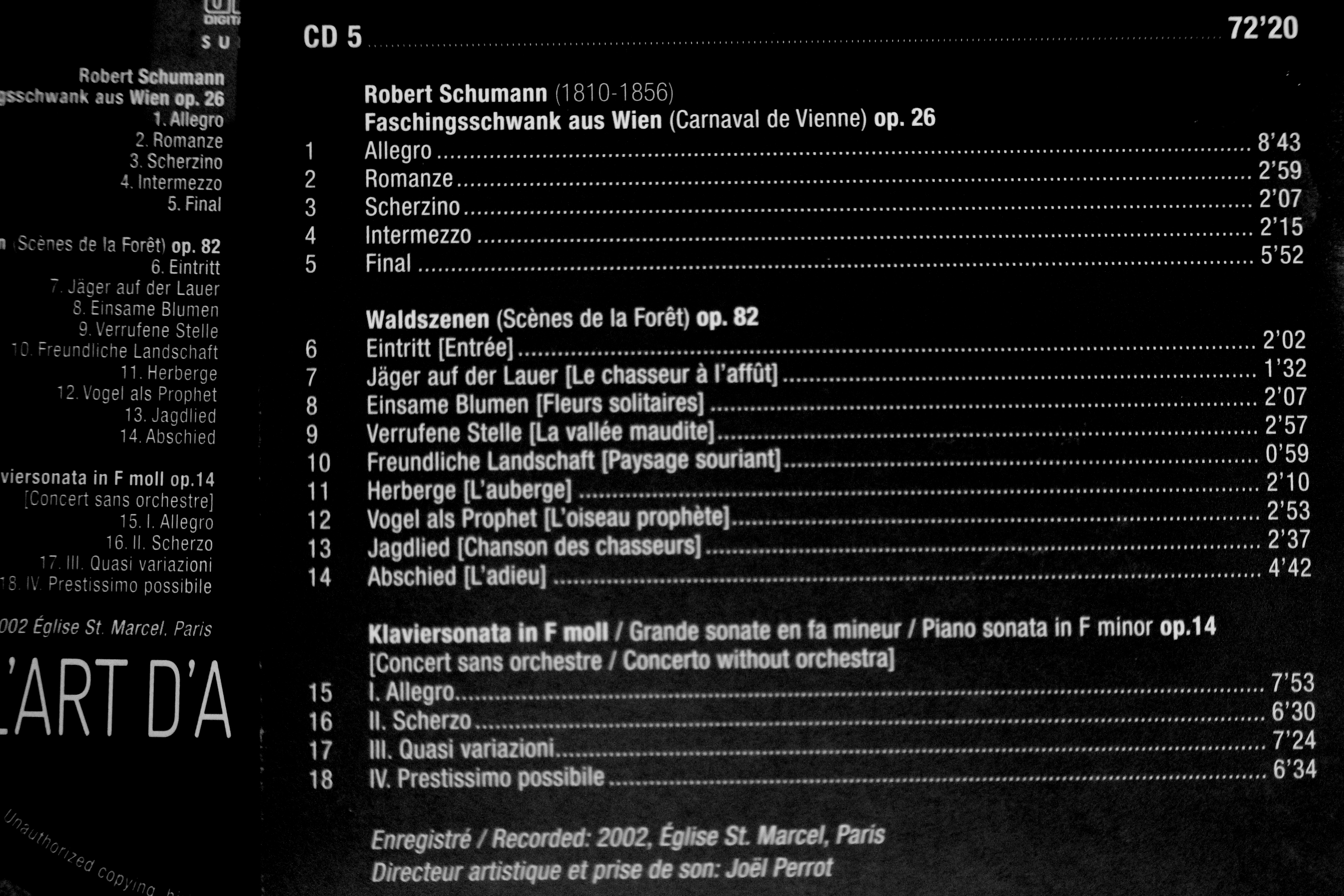

Enregistré en 2002 à l’église Saint-Marcel, comme les nocturnes de Chopin chroniqués ici et là, le disque Schumann contenu dans le coffret L’Art d’Aldo Ciccolini s’articule autour de trois pièces : les Tableaux fantastiques de la « Folie de carnaval de Vienne », les « Scènes de la forêt » et la Sonate en fa mineur. Une façon de résonner, plus que de raisonner – pfff – en trois parties, presque comme nous mais en musique, ce qui est toujours préférable, trust me for this.

Le Carnaval de Vienne débute par un Allegro boosté par l’indication de tempo « Vivace assai », l’occasion pour l’artiste de valoriser son sens du swing : à cette vitesse, les accords et arpèges sont, toute proportion gardée, moins importants que la sensation de balancement offert par les accents appropriés. Entre deux refrains, l’artiste varie les nuances pour rendre la spécificité des différentes pièces composant cette rhapsodie ternaire. Les évolutions provisoires – de tonalités, de modes, de styles d’écriture – incitent l’interprète à modifier ses couleurs par un toucher spécifique, une pédale particulière, une respiration plus prononcée. Dans ce contexte, la bestialité militaire – tant pis pour le pléonasme – du Fa #, transformant un Bb en A#, n’opère pas qu’un changement d’atmosphère : elle explore une nouvelle source d’énergie où l’autorité s’exprime davantage par la puissance des basses que par un hypothétique vacarme martial. La transformation d’un C# en Db passe ainsi dans l’impulsion du premier temps, tandis que le Eb du dernier temps permet, quelques mesures plus tard, l’arrivée d’un Ab pas moins énergique – la série de modulations en profitant pour citer, en passant, la Marseillaise (4’28). Cet ouvrage rythmique efface, peut-être, çà et là, des silences de toute façon difficiles à rendre ; mais il permet surtout le surgissement des croches « il più vivace possibile », avant qu’une nouvelle variation en Eb, entre hoquets et grondement, qu’une longue coda apaise un moment avant de synthétiser l’ensemble du mouvement : accords, monodies à l’unisson, octaves, arpèges emportés par des septolets et contretemps se bousculent dans une construction plus charpentée qu’un banal thème et variations.

La « Romanze » suivante, de forme ABA, rappelle le pianiste à ses obligations de distributeur d’émotion et non de susciteur, essayons, d’admiration circassienne – Aldo Ciccolini ne craint aucun des deux exercices. Le « Scherzino » commence par un rag-time vite rattrapé par une ambiance plus houblonnée que les gros accents marquant les premiers temps puis les accords I/V, les répétitions et la réapparition de septolets mimant une bousculade avant le rire final. Tout cela est rendu avec la pertinence requise, associant sans chipoter la légèreté du groove à la rusticité d’un 2/4 reprenant parfois ses droits telluriques. Suit un « Intermezzo » en mi bémol mineur, c’est vicieux, annoncé « mit gröffter Energie ». En réalité, pour l’artiste, il s’agit, et c’est redoutable, de rendre trois voix : des graves et des aigus qui se répondent tandis que, au médium, des triolets de doubles bariolent. La technique remarquable du pianiste lui permet de donner à cette pièce le triple ravissement : mélodie énoncée avec douceur, graves posées avec profondeur, médiums égrenés avec clarté.

Les passionnés d’un Schumann supposé lénifiant éviteront de profiter du Finale qui, avec ses six minutes, encadre la suite avec l’Allegro liminaire pesé à 8’40. En effet, il s’agit de jouer cette pièce à mégadonf (je traduis comme je peux « Höscht lebhaft »). Pas de quoi effrayer Aldo Ciccolini, pour qui la vitesse n’est ni une difficulté, ni une performance, simplement le signe qu’il faut profiter de cette motricité pour faire de la musique, l’esbroufe ne nourrissant pas son mélomane à longue échéance. Ruissellement des doubles, tonicité des croches et fluidité des triolets ne perdent rien à être repris, le pianiste ajoutant néanmoins un rien de bousculade sans doute pour deux raisons : d’une part, rendre l’idée qu’il faut jouer « le plus vite possible » ; d’autre part, permettre à l’auditeur de sentir ce souffle de la vitesse, marqué par la cavalcade et les accents des derniers et premiers temps. Cela n’empêche pourtant pas l’olibrius de donner à entendre, par la magie du toucher, les différentes atmosphères qui s’interpolent, du Beethoven bariolant au Mozart en écho (piste 5, 3’15), ou vice et versa, le tout agrémenté de refrains pavant la logique du mouvement en dépit de ses mutations et ce, jusqu’à l’accélération finale. Une version associant fermeté, aisance et électricité.

Par contraste, les Scènes de la forêt promettent un Aldo Ciccolini plus esthète que technicien. « L’Entrée », en Si bémol elle aussi, ne traîne pas pour autant en chemin. L’interprète y refuse le sentimentalisme pour présenter la jolie mélodie dans l’idée d’une véritable entrée, pas dans celle d’une contemplation statique et mignonne. « Le chasseur à l’affût », officiellement à quatre noires par mesure et plus souvent à 12/8, associe un suspense rythmé par les battements de triolets quasi ininterrompus, et deux des accords répétés souvent cinq fois. Contraste avec les « Fleurs solitaires », brève déclinaison d’une mélodie mimi tout plein dont l’artiste tâche d’intégrer les nombreuses dissonances au flux harmonique plutôt que de les survaloriser – discrétion de la vraie solitude. « La vallée maudite » est un mouvement inspiré par un poème de Friedrich Hebbel évoquant une fleur solitaire un peu spéciale : au sein sain – les amateurs de parophonie à écho, et il faut les respecter – se régalent, de comparses livides, elle est rouge car, à travers la terre, elle a sucé le sang humain. En ré mineur, cet éclat sous forme ABA associe des fragments instables, que le musicien rend avec un staccato idéal, et un motif qui monte des profondeurs pour s’élever vers les pétales des aigus avant de redescendre dans les racines insoupçonnées de la fleur vampire. Le « Paysage souriant » revient aux codes précédents : une mesure à 2/4 (en fait plus proche d’un 6/8) et une tonalité de Si bémol.

En dépit d’un bruit parasite ou d’un montage perfectible (piste 10, 0’09), la fluidité domine, mais il s’agit d’une fluidité maîtrisée, comme l’indiquent les respirations assurant l’intelligibilité du propos par-delà la libération des p’tites saucisses. « L’auberge » reprend un thème en Mi bémol, tantôt à la main droite, tantôt à la main gauche jusqu’à son extinction en douceur. Le tube de « L’oiseau prophète » met en scène, sous forme ABA, un pépiement balayant l’aigu, contaminant sporadiquement le grave, et s’appuyant sur un faux balancement ternaire assuré par une rythmique discrète. Fort d’un piano ad hoc, Aldo Ciccolini en rend toute la délicatesse, en majeur comme en mineur. La partition de la « Chanson des chasseurs » n’essaye pas d’instituer de la finesse chez ces ignobles personnages. Un 6/8 énergique en Mi bémol rend hommage à ce rude combat des poètes avec Dame Nature dès que l’aurore darde ses rayons d’argent à travers les écharpes de brume. Avec quelques accents discrets, Aldo Ciccolini met en évidence le swing de la pièce en évitant de masquer son côté quasi folklorique jusque dans les accords parallèles ou la modulation en La bémol, préparant le retour sans surprise dans la tonalité originale. Cette tension entre légèreté des notes répétées et simplicité de la pièce, qu’illustrent de fugaces accélérations (piste 13, 2’10), fait le charme de cette interprétation. « L’adieu », pièce la plus conséquente du lot, conclut la salve sylvestre. La pièce, en Si bémol, va traduire rythmiquement le déchirement du promeneur quittant la forêt en associant le binaire de huit croches déclamant la mélodie et le ternaire des douze accords rythmant la mesure. En conclusion, un complément de programme proposé avec goût entre deux gros morceaux dont le second s’approche avec brio.

La terrifiante Grande sonate en fa mineur, dite « Concerto sans orchestre », s’ouvre sur le mugissement de l’artiste que le mixage aurait pu gommer. Mais il est vrai que l’Allegro brillante nécessite une sérieuse concentration d’énergie au vu du pain – pas, hélas, la fausse note, pensez : le pseudocritique eût aussitôt dénoncé cet épouvantable faux pas – qui envahit la planche. Si les Waldszenen pouvaient paraître sous-dimensionnées à l’aune du géant Aldo, ce mouvement liminaire est idéalement taillée pour un artiste de cette trempe, avec la nécessité de rendre simultanément : un, la force qui va ; deux, la fougue des arpèges brisés ; trois, les échos de la mélodie à deux voix, avec ses tenus et son détaché ; et quatre, les effets de nuances contrastés. Techniquement, c’est éblouissant ; musicalement, c’est formidable et tellement soigné ! Les mutations d’atmosphères qui se concentrent et se bousculent dans le premier mouvement sont d’une délicatesse sidérante, dans les transitions comme dans les passages à découvert.

Le tout avec une vision d’ensemble et un allant qui rend passionnantes les quasi huit minutes où le compositeur sème ses structures récurrentes pour guider l’audition sans lasser l’auditeur… grâce à un interprète exceptionnel. Le deuxième mouvement est un Scherzo « molto commodo ». Trois temps énergiques et résolus ouvrent avec anacrouse et appogiatures cette partie en ABA, décidée de ton et, de tonalité, griffée en si bémol mineur. Rendez-vous avec le Schumann quasi martial qui répond au Schumann poète. Pourtant, Aldo Ciccolini l’interprète avec une des nuances ad hoc et une tonicité (plutôt des accents que des coups de marteau, si l’on puit dire au piano). L’insertion de la modulation en fa dièse mineur puis en Ré, autour de 2’10, piste 16, est un modèle du genre. Le sens de l’effet d’attente chez cet interprète est, au moins pour un ignare presque aussi assumé que curieux de mon acabit, inouï, comme est admirable ce sens du toucher, qui distingue tant de manières de faire son.

Le retour de la tonalité liminaire prépare les « Quasi variazoni » autour d’un thème, façon marche funèbre en fa bémol mineur, siglé par une certaine Clara Wieck. Sans aller jusqu’à la caricature du projet grâce à une dernière partie posée, la première variation propose une sorte de double ; la deuxième variation adjoint le ternaire au binaire du thème, profitant de la sensibilité de l’interprète pour dépasser l’habillage joli de la redite. La troisième variation, « passionato », décale main droite et main gauche et souligne la complémentarité des deux parties. La quatrième variation fonctionne en écho avant de s’éteindre doucement… pour mieux préparer un Prestissimo possibile. Le genre de provocation qui met en feu l’Italien au clavier : tout est prompt sans omettre la clarté de la ligne mélodique partagée aux deux mains (ces détachés !). Les modulations en sol mineur puis en Sol bémol ne peuvent rien contre ce flux magnifiquement maîtrisé et tempétueux quand il faut ; et le tout aboutit à un caprice précédent un vivacissimo en La bémol qu’il faut encore interpréter « più presto ». La course folle s’accouple à des modulations incessantes, aussitôt transmutées, quasi imperceptibles à l’oreille tant la logique interne de l’interprète est forte. Le piano finit par en souffrir (on mentirait en saluant la qualité de la justesse du ré que l’on entend répété à 3’45, piste 18, et ça, c’est la p’tite note pour feindre d’avoir tout écouté avec chronomètre et diapason). L’arrivée du Fa prélude avec un brio époustouflant au retour du fa bémol ; et pourtant, au-delà de la performance circassienne exigée, il faut saluer la vigueur perpétuelle et le souci de faire surgir la musique de cet imbroglio technique comme si, en dépit de l’affaiblissement du piano, tout cela n’était que roupie de sansonnet pour le musicien. Incroyable et saisissant.

En conclusion, une grande interprétation du « Carnaval », une magnifique démonstration d’association entre technique et sensibilité dans la « Klaviersonata » en fa mineur, et une joyeuse promenade dans les sentes des Waldszene : bref, un beau disque que le curieux comme le mélomane averti écoutera, as far as we’re concerned, avec plaisir, intérêt et, souvent, frissons.