Jean Guillou, Orgue et violoncelle, Augure

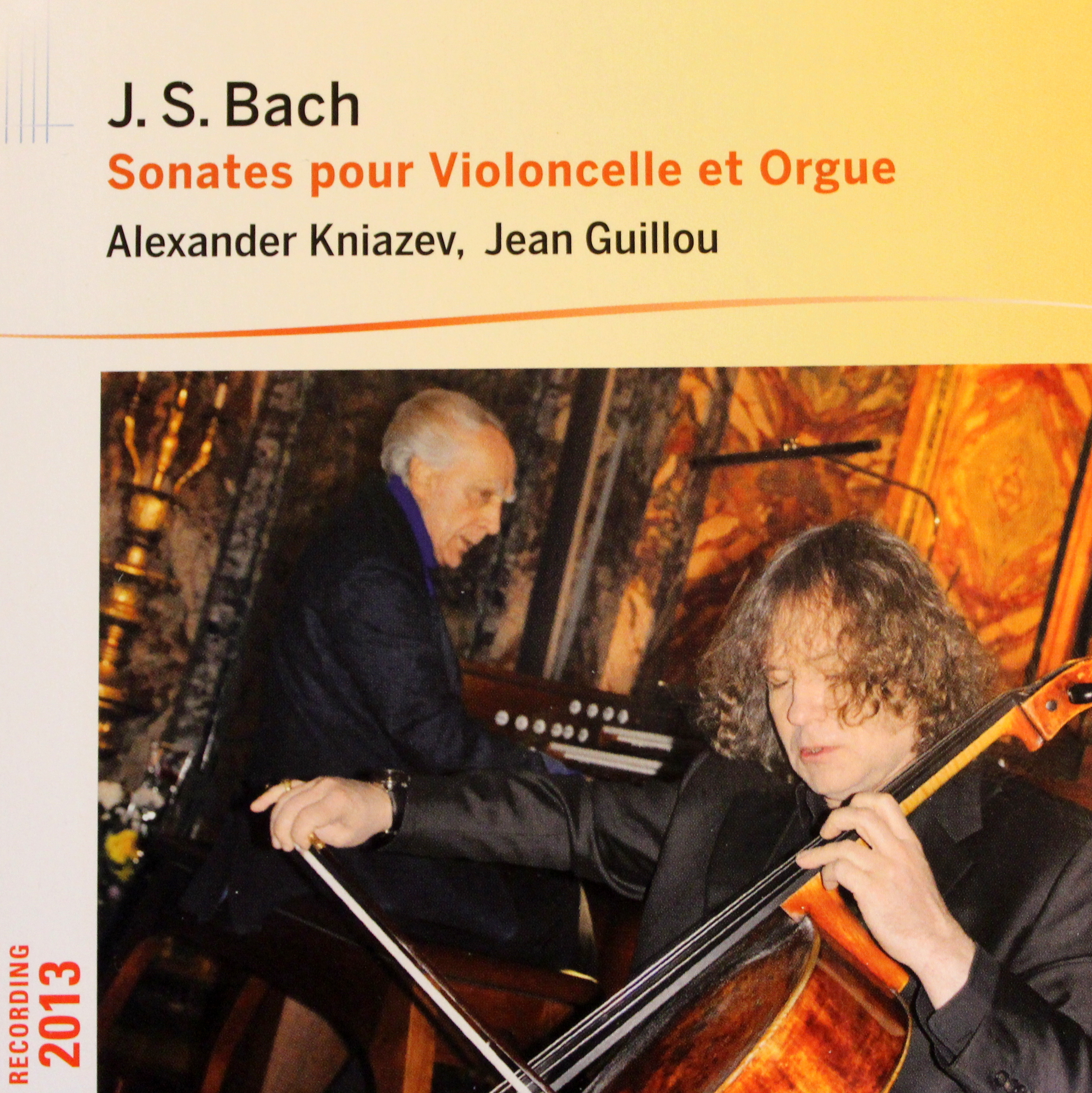

Ils s’étaient connus, là-bas, dans la capitale parisienne, vingt ans plus tôt ; ils se sont retrouvés en 2013, à Rome, à Saint-Antoine des Portugais. Alexander Kniazev, la vedette du violoncelle, et Jean Guillou, feue la star de l’orgue, ont réussi à fixer un rendez-vous pour confronter un violoncelle de 1732 avec un orgue Mascioni de 2008 (« conçu selon les plans de Jean Guillou » mais hélas non décrit dans le livret) autour de pièces pas conçues – à l’origine – pour ce duo. (Pour l’anecdote, notons que, en 2017, l’aventure s’est prolongée lors de concerts incluant du Jean Guillou dedans.)

Le disque commence par trois sonates écrites par Johann Sebastian Bach pour viole de gambe et clavecin. Peut-être, dès la Première sonate (BWV 1027), les passionnés du beau son passeront leur chemin : selon ce qui nous est restitué, le grave de l’orgue sature, le cromorne liminaire sonne étouffé, bref, seul le violoncelle est en beauté, sans doute parce que Mme Kniazev, aka Dzhennet Knyazeva, a dirigé la prise de son – son admiration pour l’époux est justifiée mais, en créant un déséquilibre entre les deux complices, le résultat ne met certes pas en valeur le musicien à la chevelure quasi alla Carles Puyol. Les foufous d’exactitude qui auraient commis l’erreur fatale de se laisser tenter pointeront avec une fielleuse gourmandise des décalages assez étranges dans l’Adagio liminaire, une tendance du cordiste à ne pas s’intéresser « plus que ça » aux longues tenues, et, bien sûr, des guillouteries comme ce tremblant ou ces trilles que seuls, et encore, des musicologues fervents ont peut-être inventé sur quelque copie inédite (2’20, 3’45). L’objectif n’est pas de signer une version référentielle et historiologiquement incontestable. À l’évidence, l’enjeu est ailleurs – donc, comme dit le syntagme anglais, s’il est tailleur, c’est qu’il est plus riche, bref : il s’agit de faire de la musique, entre musiciens extraordinaires, de jouer en prenant au sérieux la partition sans chercher, euphémisme, à exécuter la sonate comme il sied d’ordinaire.

L’Allegro ma non tanto poursuit cette idée de musique « de chambre » entre mastodontes de bonne compagnie, autour, cette fois, d’un thème clairement inspiré de l’incipit du choral célébré en BWV 645. Le mouvement hérissera les tenants d’une musique guindée et, en dépit d’un son qui peine parfois à rendre le détail des trois parties, sera, au contraire, chéri des partisans d’une musique engagée, personnelle, libérée, ne craignant pas de dépoussiérer la partition posée sur l’établi des artistes artisans. Cohérent, l’Andante quasi lento ne dévie pas du projet, avec une interprétation résolument subjective dont témoignent les guillouteries saugrenues indissociables de l’artiste (tremblants perpétuels, détachés à 1’08, deux en deux inégaux des dernières mesures…) ou, apparemment, de l’orgue (impression de la dièse-si à la basse au lieu du seul si : problème mécanique ou ajout de l’interprète, 1’39 ?). L’Allegro moderato est pris avec mordant, l’esprit primant parfois sur la lettre (deuxième ré octavié au violoncelle, 0’29, ajout de notes de liaison à la main droite vers 1’40, par ex.). Les choix de registration éclairent çà le discours, le rendent plus mystérieux là où le grave devient plus aigu que la mélodie : à l’évidence, Jean Guillou prend plaisir à profiter, comme il l’a promis dans la notice, des possibilités propres à l’orgue. Dès lors, à force de jouer subjectivement, les musiciens donnent parfois l’impression de jouer perso et, sporadiquement, de se trottiner après pour arriver ensemble sur les temps importants ; mais l’inquiétude ainsi suscitée a un avantage : elle est, sans conteste, antithétique de l’ennui.

La Deuxième sonate (BWV 1028) va-t-elle respecter cette direction artistique ? L’Adagio, pris très posément, confirme à tout le moins la patte Jean Guillou avec ce cromorne tremblant de la main droite qui réjouira les aficionados sans forcément séduire l’ensemble des auditeurs – c’est pas le but, on s’en doute. Notre rigidité de vieux croûton nous oblige itou à reconnaître un certain scepticisme devant le changement de clavier à chaque phrase, la continuité du discours s’effaçant derrière un miroitement ensoleillé dont l’appréciation sera résolument affaire de goût. Plus tenu, l’Allegro moderato sautille à bon droit, le changement de registration permettant en l’espèce de faire vivre les reprises. L’incipit de l’Andante ne manque pas de noblesse en dépit de la prise de son qui, selon ce que nous entendons, écrase les graves de l’orgue. À notre sens, qui ne manque pas d’être bouffi d’orgueil comme celui d’un pseudocritique, le tremblant, nous ne pouvons que le seriner, n’apporte pas grand-chose au cornet – mais c’est là le style Guillou, soit, et l’on estimera avec courtoisie que, d’une certaine manière, il permet, par ses ondulations, de mieux apprécier les choix de liaison ou de détaché. Pour autant, l’on mentirait en s’extasiant devant « l’enrichissement de la partition » par Jean Guillou qui, jugeant l’accompagnement étique, y a ajouté des notes – c’est fait avec métier, bien sûr, mais cela ôte aussi la sobriété à notre sens fort efficace du vrai continuo.

L’Allegro affiche une tonicité que dope le violoncelle selon trois stratégies :

- des départs retardés au maximum, voire au-delà ;

- un choix de legato pensé pour chaque segment ;

- et un soin apporté aux contrastes d’intensité.

Jean Guillou ne néglige pas non plus les inégalités qui, en feignant de trébucher, électrisent l’écoute (1’48)… avant que le dernier accord, octavié dans le grave par le violoncelliste, finisse de surprendre l’auditeur. En somme, aurait-on imaginé que des sonates aussi sages d’apparence pussent susciter une écoute aussi interrogative, donc attentive ? La force de cette proposition nous semble résider dans la volonté de la rupture, non pour obtenir quelque effet d’esbroufe mais parce que, parvenu à un certain stade de connaissance, de maîtrise et de notoriété, des artistes audacieux peuvent se permettre d’être radicaux et d’exprimer leur vision musicale, dût-elle titiller les habitudes des auditeurs lambda et les désarçonner malicieusement.

La Troisième sonate (BWV 1029) se distingue des deux premières par trois spécificités :

- elle est en mineur,

- elle s’articule en trois mouvements, et

- le premier mouvement est un tempo prompt.

Après une attaque presque confuse, le Vivace joue toutefois plus à l’Allegro dynamique qu’au mouvement de virtuosité. La nervosité est pourtant de mise (main gauche, 0’48, par ex.), laissant résonner une instabilité sporadique qui intrigue et empêche tout sentiment de lassitude. La partition n’incite pas davantage à l’ennui de bon aloi, zébrée qu’elle est de jolies embardées en forme de modulations. L’Adagio espressivo est alors l’occasion de retrouver l’anche avec son tremblant. Le tempo très lent ravira les amateurs de vibration, mais il ne convainc pas même Jean Guillou qui, pour passer le temps, comme il le fait dans nombre de mouvements, colorie la partition en y ajoutant ses propres créations ainsi qu’il aime faire. Admettons – toute vergogne bue, toute – que cette proposition ne nous séduit guère quoi qu’elle confirme notre impression qu’un adagio pris trop lent, même avec un violoncelle soliste capable de jouer les modestes accompagnateurs à la reprise, si tu le pimpes pas un peu, c’est lassant. Conclusion : si tu dois le pimper, c’est que tu l’as pris hypertrop lent ! L’Allegro moderato, lui aussi, grevé par l’obsédant trémolo, est rehaussé d’harmonisations guilloutiques. Rien qui n’obère l’allant sans excès des instrumentistes. Le reste est affaire de goût : les changements de registre sont plaisants mais pas toujours convaincants (1’31 : pourquoi diable, nom d’un p’tit ouistiti ?) ; l’autonomie des musiciens est bien cadrée mais donne souvent une impression de rythmique souplement convergente. C’est assurément un choix d’interprétation ; peut-être doit-on constater qu’elle ne parvient pas à nous ébouriffer en dépit de notre, pourtant, pas si mauvaise volonté.

Le disque, généreusement pourvu de près d’1 h 10 de musique, s’achève sur quatre bis, dont on aurait pu imaginer qu’ils fussent distribués autour des sonates afin de permettre une écoute des sonates plus « récitalière », id est privilégiant un plaisir d’écoute en continu, qu’encyclopédique, avec les trois sonates à la suite – toujours critiquer semble un principe, apparemment, chez le pseudocritique qui signe cette chronique. L’Aria de la Suite en D (BWV1068/2), tube s’il en est, met en évidence trois caractéristiques déjà croisées :

- l’insouciance d’Alexander Kniazev à tenir les notes,

- l’imperfection de la prise de son supprimant les médiums au profit de graves saturés, et

- la beauté du son du violoncelliste.

Le choral « Nun komm, der Heiden Heiland » (BWV 659), dans un arrangement non expliqué, est indigne des artistes car quasi inaudible : comme disait un entraîneur en admirant mon sens très particulier de l’activité natatoire, même ma grand-mère fait mieux que ça – et même quand les grands-mères meurent, l’expression demeure. La Sicilienne de la Quatrième sonate pour violon et clavecin semble paisiblement insipide quand, à la première reprise, elle tente de se justifier par une registration hors de propos, ridiculisant la simplicité de Bach : agacé une fois de trop, nous abandonnons le titre à ses gesticulations décevantes – tant qu’à jouer un tube, autant le jouer pour ce qu’il est, pas pour faire les malins. Le disque s’achève sur l’Adagio du triptyque BWV 564, dont l’arrangement (transposition à l’octave), comme les autres, n’est pas signé. On y apprécie le rythme staccato impulsé par Jean Guillou, le professionnalisme de son partenaire (malgré, par ex., ce sol transformé en si, 2’18) ; mais le Grave, entièrement confié à l’orgue, sonne comme un aveu quant à la superficialité de ces bonus qui, pourtant, auraient pu être tout à fait agréables et justifiés par le plaisir d’entendre des trucs-qu’on-connaît après des pièces intrigantes mais moins familières au pékin que nous sommes beaucoup à être. Enfin, au moins, que je suis aussi.

En conclusion, sans évoquer les faute orthotypo poussant inutilement en capitales les deux instruments sur la première face du disque tout en ajoutant une espace en trop entre la virgule et Jean Guillou, la prise de son qui empêche d’ouïr l’orgue, les choix musicologiques non explicités et les facéties – plus mystérieuses que fascinantes – des interprètes nous poussent à ne conseiller ce disque qu’aux guilloumaniaques ou aux kniazevidolâtres. Les autres auditeurs susceptibles d’être happés pourraient être ceux qui s’imaginent, fillettes, fillettes, que Johann Sebastian Bach, c’est toujours la même rengaine. Parfois, non, Bach peut se mâtiner de sonorités et de rythmiques inattendues ; et, à l’intérieur de ces parfois, nous nous arrogeons, royal, le droit de penser, si si, que, parfois bis, c’est dommage.

Pour retrouver nos 16 chroniques autour de Jean Guillou, c’est ici.

Pour acheter ce disque et vérifier si le critique est plus prétentieux qu’objectif, c’est là.