Jean Guillou, « Lives à Saint-Matthias de Berlin, vol. 2 », Augure

À la base, ce disque était un cadeau. Ce sera le début d’une saga.

En effet, un ami m’a offert le tout récent double album de « Jean Guillou à Saint-Matthias de Berlin, volume 2 », rassemblant des enregistrements de 1964 et 1983. La qualité du produit, tant sur le plan du contenu que sur la réalisation de l’objet-disque, m’a incité à me rapprocher d’Augure, l’association qui édite les archives les plus remarquables de l’organiste chassé de Saint-Eustache ; voici pourquoi la présente chronique n’est que la première d’une exploration libre de leur catalogue. Cette pièce inaugurale du puzzle augure, ha-ha, du meilleur grâce, au premier chef, à l’instrument. L’intérêt de l’orgue de Saint-Matthias est d’avoir souvent muté… et d’avoir été enregistré à ses différentes périodes par la radio allemande. Le présent double disque propose deux versions de sa vie, celle de 1958 et celle de 1974, sous les doigts d’un artiste capté par la RIAS « près de vingt fois », stipule la notice utilement troussée. Avec cette nouvelle production, Augure rend disponible, après remastering, un florilège se promenant de Bach à Guillou et se révélant aussi varié que passionnant, donc nullement réservé aux fétichistes du plus capé et travailleur des organistes quasi nonagénaires.

La première pièce du lot est… la première pièce publiée de Jean Guillou, il y a 64 ans, soit sa Fantaisie. Le compositeur y revendique une écriture « en stichomythie » (et non en p’tit comité, bien sûr), autrement dit articulée autour de variations « de longueur plus ou moins égale ». Celles-ci batifolent autour d’un même thème ou, du moins d’une structure récurrente, marquée par des longueurs, des rythmes ou des dynamiques reconnaissables (brisures, ligne descendante, accords répétés par trois…). Cette promenade dans les échos qu’un motif peut susciter dans la tête d’un compositeur s’achève, comme il se doit ou se fait, sur le classique tutti final, permettant d’apprécier les six secondes de résonance du lieu, impressionnantes. Même si apprécier cette musique – comme les autres, en réalité – est affaire de goût, l’inclination personnelle est un brin secondaire devant l’intérêt du témoignage. S’y épanouit une conception de l’orgue comme volume sonore qu’il convient de sculpter par la registration, l’écoute de la résonance et l’art du staccato qui ont clairement contaminé certains de ses émules, Vincent Crosnier au premier chef ! Ainsi, ouvrir ces miscellanées mémoriels sur une telle composition est ambitieux, joyeux et malin. Ambitieux, car l’œuvre n’est certes pas la plus « accessible » du coffret : d’autres passeraient plus aisément sur NRJ, enfin presque. Joyeux car le double disque est produit par Augure, l’association des amis de Jean Guillou, donc il est honnête et bon de commencer par ce qui fait vibrer ses instigateurs : le maître par le maître. Et malin car, d’emblée, s’imprime le sceau de l’interprète, dont la marque reconnaissable va contaminer les vingt et une plages suivantes.

À commencer par le célèbre Concerto en Ré op. 3 n° 9 d’Antonio Vivaldi, dans la transcription de Jean Guillou himself. Assurément, l’interprétation ici présentée fera hurler les clients d’un prêtre roux bon teint – ce qui est loin d’être forcément un défaut. Les huit minutes de cette version rappellent la spécificité de l’interprétation selon l’iconique organiste : les mouvements rapides revendiquent la syncope, la cavalcade, la brusquerie ; le mouvement lent navigue autour de jeux d’anche pas forcément très ronds – soyons honnêtes : à notre aune, très désagréables – mais remarquablement spatialisés, ce qui mettent en valeur et la prise de son originale de la radio allemande, et le retravail réalisé par Jean-Claude Bénézech. N’ayons pas, pour autant, l’air de flatter outre-mesure : les amateurs de régularité et les habitués de la restitution par Bach de la même œuvre passeront leur chemin car, s’ils n’apprécient pas d’être bousculés dans leurs habitudes, ils vont crise-cardiaquer à coup sûr. Les curieux pourront commencer par le troisième mouvement, sauf s’ils tiennent à l’impeccabilité de leur brushing parce que, on aime ou on n’aime pas, mais ça décoiffe. Et chaque auditeur un brin honnête pensera que, tant qu’à écouter un florilège Guillou, autant ne pas y celer les particularités, parussent-elles extravagantes, dont l’interprète ne se prive pas de tacheter ses exécutions.

S’ensuit une Pastorale de César Franck, enregistrée dix-neuf ans plus tôt, dialogue entre une certaine liberté et une approche plus textuelle de l’interprétation. Soyons clairs, le musicien n’est pas un sentimental. Sa Pastorale est aussi peu pastorale que la partition le sous-entend, mais cela capte l’attention : le doigté presque clinique de l’olibrius et son aisance quasi chirurgicale rendent à merveille les parties hispanisantes de l’œuvre. L’émotivité reste très intérieure, euphémisme ; et hormis un usage gourmand du trémolo, le docteur Jean s’épanouit davantage dans la partie mineure, plus percussive, que dans la partie majeure. Ces mouvements liminaire et final, il les débarrasse à sa guise du pathos envahissant parfois certaines exécutions. Peut-être cette sécheresse défrisera-t-elle certains ; elle semble néanmoins consubstantielle d’un interprète plus préoccupé par ce qu’il a à dire d’une partition que par ce qui risque de faire pleurer les grands-mères chougneuses sommeillant chez tout auditeur de César Franck. Dès lors, nos grands-mères chougneuses peuvent regretter, on les comprend, une certaine absence d’abandon à la beauté harmonique. Elles devront changer de crèmerie : au son ouaté, le musicien oppose la précision de la note efficace (la respiration à 6’28 l’illustre bien, surtout si l’on veut faire croire que l’on a vraiment écouté le disque ou, à la rigueur, si l’on n’a cure de passer pour un pédant qui donne son avis sur le travail de l’ex-big boss de Saint-Eustache). D’autres interprètes – et d’autres orgues – seront plus en phase avec d’autres préférences esthétiques. Ici, c’est de l’art de Jean Guillou qu’il s’agit, et l’on doit reconnaître une certaine fascination devant cette capacité à jouer la partition tout en y apposant un tag, comme dans certaines tribunes d’orgue, du genre : « Ici, Jean Guillou est passé le 6 janvier 1964. »

Dans ce contexte, on aurait tort de s’étonner de ne disposer ensuite « que » de l’Allegro vivace de la Cinquième symphonie de Charles-Marie-Widor. À l’évidence, c’est l’extrait de l’œuvre qui doit le mieux convenir au phénomène. Curieusement, un son parasite ouvre la plage alors que ce mouvement est le premier de la symphonie. Si une écoute minutieuse, après avoir reconnu que « le texte, c’est pas toujours comme sur ma version » (ça, ça fait hyperclasse alors que c’est sûrement la preuve que mon édition n’est pas la bonne), pointera les faiblesses d’équilibre de l’orgue (inaudibles jeux de pédale dans l’aigu), les passionnés applaudiront la légèreté du jeu pédestre, qui rend à cette partie un authentique rôle mélodique, et non un devoir de faire « braoum » à chaque noire. Surtout, dès que ça gigote de la saucisse, on sent l’euphorie de l’interprète, qui plonge l’auditeur attentif dans un vertige allègre et vivace car, notons-le, il ne s’agit pas d’esbroufe : c’est la rencontre entre un interprète en pleine possession de sa technique, assoiffé d’énergie et de juste précision (les respirations respectent avec pertinence l’acoustique, même lorsque le volume sonore est doux), et une partition qui se prête à ses désirs les plus foufous (écoutez à partir de 4’, par ex., ou la furia de la Toccata concluant la partie en si bémol mineur, à partir de 8’24). L’organiste met littéralement le feu au dancefloor. Ce n’est pas seulement impressionnant, quoique, déjà, bon ; c’est wow, voilà.

On retrouve un sentiment d’urgence similaire – et idoine – dans les Deux esquisses de Marcel Dupré qui, après la Fantaisie et la Pastorale (et avant le Honegger et le « Prélude et fugue » du second disque), rythmaient le concert du 6 janvier 1964. La première pièce jaillit et emporte tout sur son passage. La question n’est pas tant le tempo (on trouve sur YT des versions bien plus promptes, comme celle de Gunther Rost, 15 % plus rapide) que le groove. De même que l’ivresse n’est pas qu’une affaire de degrés mais aussi une histoire de feeling, la sensation n’est pas entièrement réductible à une performance chiffrée. Or, Jean Guillou, par un souci prononcé du temps fort, énoncé clair et haut, pose avec netteté le cadre dans lequel jubile son énergie : de la célérité, oui, mais avec une rigueur qui offre à cette pièce un charme malicieux faisant le prix de cette interprétation. La seconde esquisse parvient à rendre quasi palpable l’envie de foncer et la brutalité cahotante des accords, jusqu’à ce que l’énergie finale impose silence à tout anti-Guillou doté d’un minimum d’objectivité.

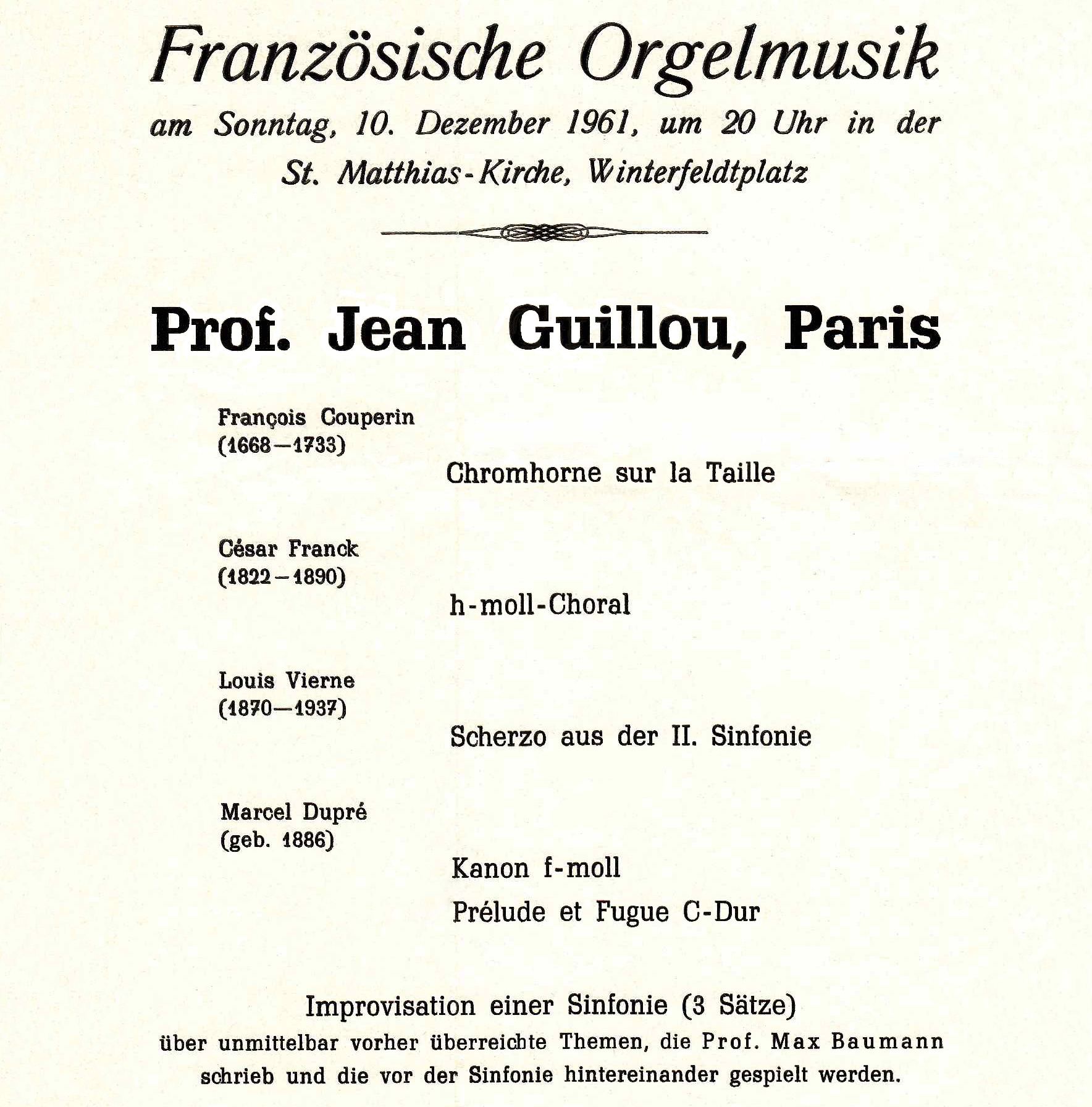

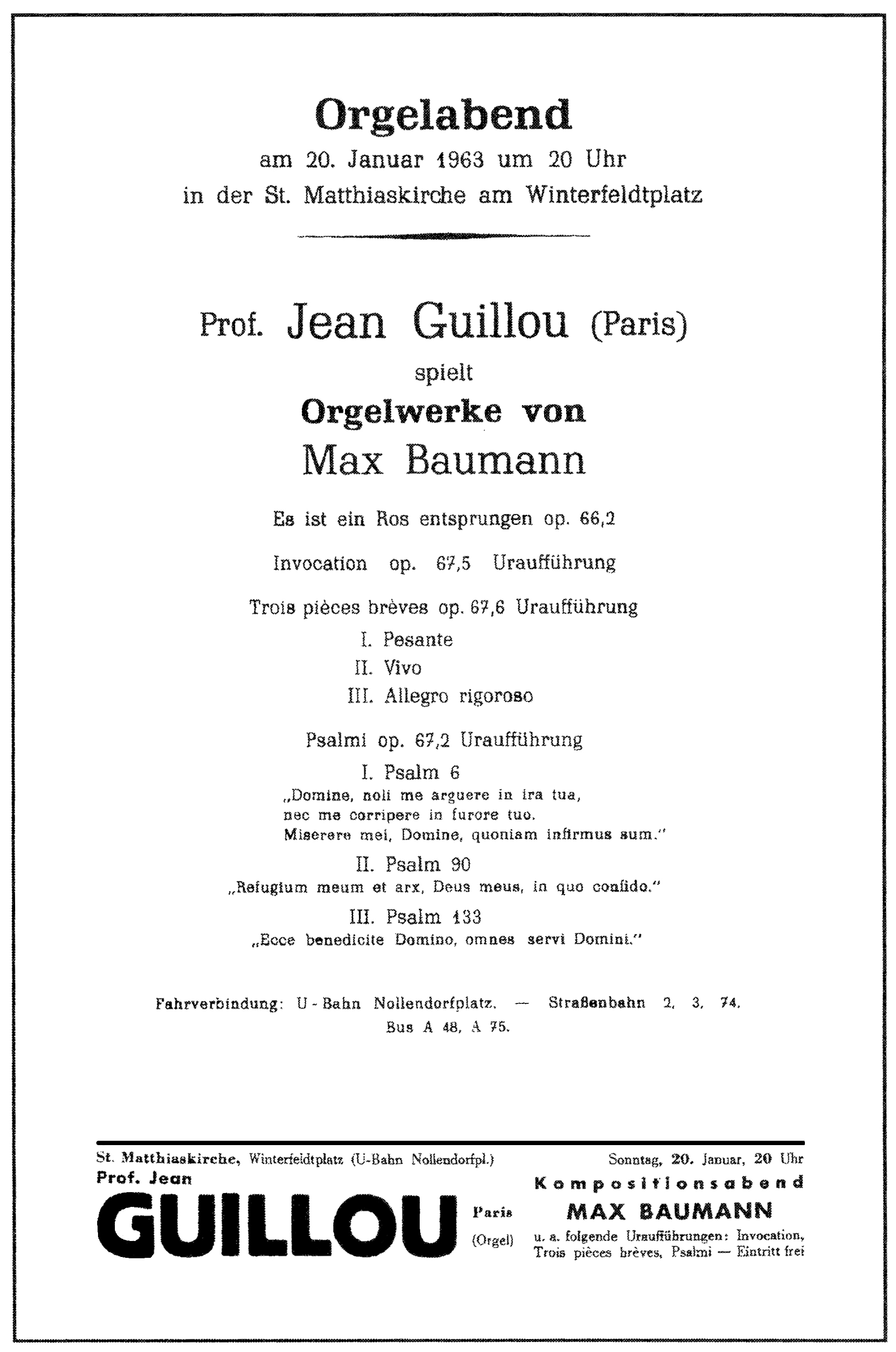

Terminant le premier disque, les Trois psaumes de Max Baumann (avec l’interprète, dans le document supra) ont été composés sur mesure tant pour la virtuosité extravertie de Jean Guillou en 1964 que pour les possibilités spectaculaires de l’orgue de Saint-Matthias, même avant son agrandissement de 1972-1974. Très « lisible » pour l’auditeur grâce au motif pointé qui le parcourt comme un frisson, le premier psaume alterne des phases où jeux nasillards et flûtés dialoguent, et d’autres où la tempête de l’orgue souffle sur l’église, laissant le silence clarifier le discours entre deux tornades. Le deuxième psaume s’ouvre sur des tenues longues, posément dissonantes. De beaux ondulants et un cornet enrichissent la texture, tandis que le motif pointé réapparaît à la pédale. Un geste rageur et des guirlandes de notes très serrées ouvrent le troisième psaume, où l’apaisement inquiet festonne entre deux rugissements de l’orgue, reprenant et dilatant l’incipit. Un unisson rejoignant claviers et pédalier conduit vers l’éclatement final, qui résorbe dans un dernier sursaut les irisations du motif liminaire, jeté dans le lac profond de l’orgue – on pense à Yves Bonnefoy (« La nuit d’été », III, in : Ce qui fut sans lumière [1987] Gallimard, « Poésie » [1995], 2004, p. 95) :

« Qui parle là, si près de nous bien qu’invisible ?

Qui marche là, dans l’éblouissement mais sans visage ?

Ainsi venaient les dieux, jadis, à des enfants

Qui jettent des cailloux sur l’eau, quand la nuit tombe. »

Le second disque s’ouvre sur le triptyque BWV 564. Est-ce une surprise ? La toccata est jouée avec foucade et liberté, notamment le solo de pédale, marqué par des effets d’attente et des stacatti sporadiques rarement ouïs. Comme pour le Vivaldi, cette hyperpersonnalisation du mouvement liminaire et l’harmonisation de l’orgue (les pleins jeux ici utilisés semblent francs, oui, mais douloureusement criards) pourront captiver ou irriter. Curieusement, l’adagio devrait réconcilier les avis grâce à l’usage d’un cornet honnête, au relatif classicisme de l’exécution et au soin, indispensable mais certain, porté à l’ornementation. Que l’on se rassure, le débat reprendra dès la huitième note de la fugue finale. À titre personnel, j’ai du mal à comprendre l’intérêt de faire attendre la dernière note du premier segment ; et, si l’on ne peut balayer ce choix rien qu’en le disqualifiant sur l’air de la « coquetterie », on ne prétendra pas avoir été convaincu par l’intérêt esthétique, fût-ce pour réconcilier « le ludique, l’architectural et le logique », comme l’explique l’artiste. Désolidarisons-nous donc de ce tic non sans reconnaître deux grandes qualités à l’interprétation : sa constance (l’effet claudiquant est bel et bien gardé au long du mouvement – si on aime, ça doit être sympa) et sa solidité, surtout pour une interprétation live non patchée.

Les plages suivantes n’incitent pas à la rigolade : Jean Guillou joue les deux pièces pour orgue d’Arthur Honegger, le Choral et la Fugue (dans cet ordre). Avec sa musique touffue, compacte, très chromatisante (pas « traumatisante », voyons, en tout cas pour l’auditeur), le choral met en valeur tant les fonds que les jeux de détail. Il donne l’occasion au florilège de s’ouvrir vers une face plus intériorisée de l’interprète. La fugue, prise sur un tempo lent précieux pour mieux en deviner les ressorts, musarde autour d’une rigueur qui débouche sur un apaisement et meurt en fade out. À cette occasion, on apprécie, dans des pièces pas si fréquentées par les récitaliers, de savourer un musicien plus intimiste mais non moins intéressant. La pièce suivante éclairera-t-elle derechef ce versant de l’artiste ?

La peste soit du suspense : ben non, dès le premier « mouvement » du Deuxième choral de César Franck, la personnalité décidée de l’interprète prend le dessus (noires staccato sur le troisième temps). Dans cette pièce recueillie, sinon sombre, Jean Guillou refuse de laisser la mélancolie compassée poisser la musique. Une registration appropriée, associée à ce toucher qui lui est propre, rend toute sa clarté aux triolets, en dépit d’une prise de son qui, cette fois, peine à ciseler le travail du musicien. La fugue en sol mineur, curieusement montée (7’56), est de nouveau l’occasion pour l’interprète de secouer la poussière sous laquelle certains abritent parfois ce chef-d’œuvre, en insistant sur les rebonds des notes répétées. Le finale apaisé en Si majeur est l’occasion de suspendre les tensions qui secouent l’ambitieuse pièce d’un quart d’heure, en les estompant dans de nouvelles sonorités.

S’ensuit une curiosité : deux extraits de la célèbre Deuxième symphonie de Louis Vierne, les mouvements 3 et 1 joués dans cet ordre, le scherzo puis l’allegro. Le scherzo, feu follet s’il en est, est un régal pour le Guillou virtuose de 1964. Ce mouvement revigorant, dont les difficultés deviennent insoupçonnables tant l’aisance technique libère et l’artiste et l’auditeur, est ici rendu avec un pimpant joyeux, tranquille et heureux : défions quiconque de rester indifférent ou de faire la moue devant cette adéquation si finement travaillée entre un interprète doté de saucisses sur ressort et une partition qui exige célérité et malice… et reconnaissons que le choix d’enchaîner ce brillant divertissement avec l’allegro solennel censé ouvrir la symphonie est curieux. Les amateurs de sentiments et de grandiloquence exacerbée passeront leur chemin pour ce second épisode. Jean Guillou y embarque le grandiose sous l’aile de l’énergique. Les moyens techniques de l’interprète sont soufflants, et les tuyaux le sentent passer. Quelle fougue… et quel plaisir d’entendre une version à la fois héroïque et anti-héroïque de ce morceau de bravoure !

Les Prélude et fugue en Do majeur de Marcel Dupré s’appuient sur une écriture qui trahissent, souvent, une inspiration susceptible de passer pour laborieuse ou scolaire. Le prélude explore un bariolage exigeant où la pédale n’est pas toujours qu’un guide grave. Jean Guillou en rend avec exigence les contours nets et sciemment contenus. Sciemment, car la fugue, prête à bondir, attend l’interprète et l’auditeur avec la gourmandise du python flairant sa proie d’une langue impatiente (c’est vrai, ça ne veut rien dire, mais quand même, on subodore l’idée, je suppute). Des notes répétées, de la virtuosité, de l’appétit qui va de l’avant : si la pièce n’émeut guère, l’interprétation tout feu tout flammes fait joyeusement headbanguer.

Idéal pour préparer une Improvisation sur Veni Creator du maître, qui choisit le bancal comme motif initial. Après quoi, l’organiste énonce clairement le thème tout en l’écartelant aux quatre coins de la mesure, voire de la démesure. On apprécie ici toute la science géométrique de celui qui se revendique comme concepteur d’orgue autant que comme interprète ou compositeur. Sa capacité à offrir une registration panoramique s’appuie sur une technique époustouflante. Sa science des couleurs et sa joie de dévorer en ogre l’orgue de Saint-Matthias explosent à tout bout de doigt. Pour avoir sporadiquement admis notre perplexité devant certaines improvisations au long cours du zozo, il nous faut ici rabattre notre caquet : c’est à la fois clair, varié, inventif et bluffant. Pendant sept minutes, les idées fusent, les doigts se multiplient, les pieds tricotent des guirlandes étincelantes… Excellent choix pour terminer ce disque non pas sur « encore une improvisation » mais sur une maîtresse improvisation, dont la fin prend la forme d’une question sans doute spirituelle, donc sans réponse du Créateur.

Bref, ou presque, un double disque remarquable et passionnant, les deux ne vont pas toujours de concert, que l’on peut commander ici pour un prix quasi rigolo.