Hommage à Richard Anthelme Jeandin (2/2), VDE-Gallo

Double disque genevois ou éclairage sur feu un interprète original ? Tel est le biais par lequel nous abordons l’exploration de cette minibox fraîchement publiée par VDE-Gallo, éditeur (presque) toujours inattendu.

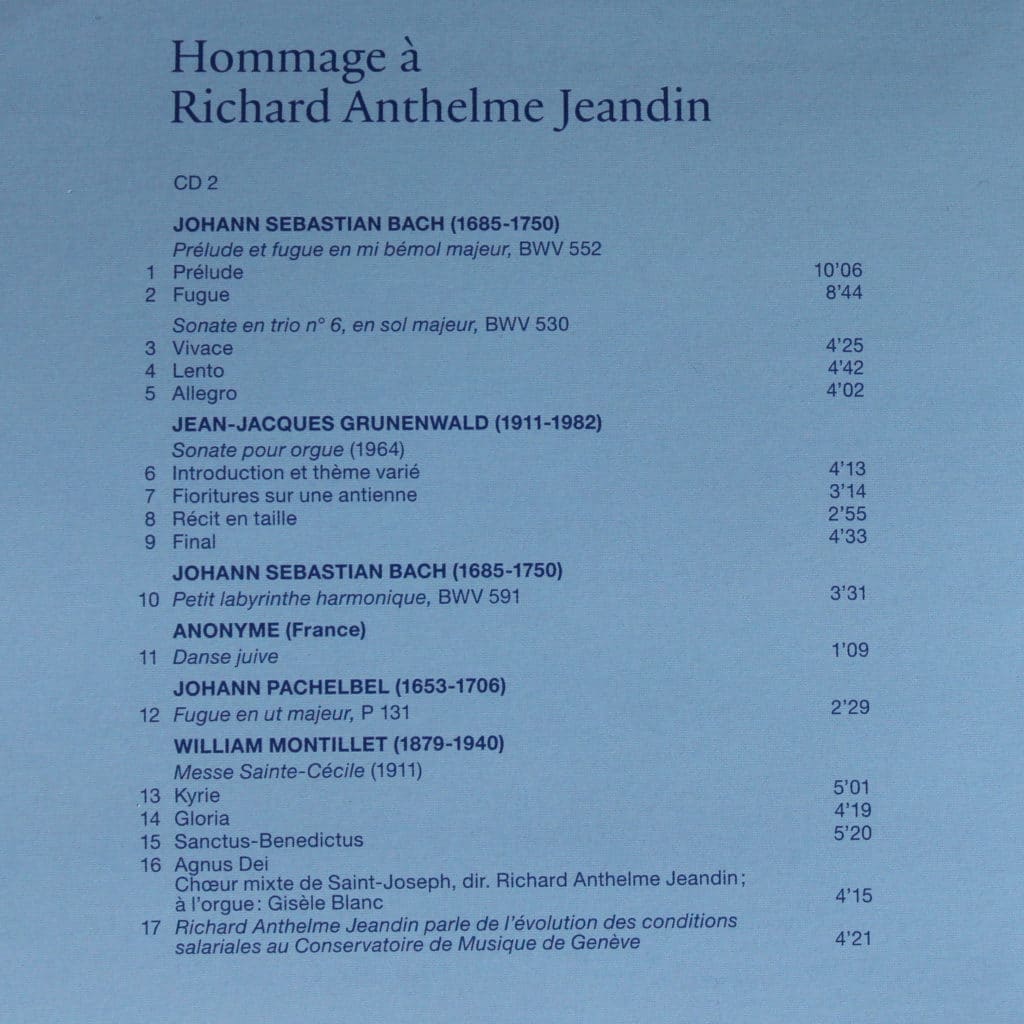

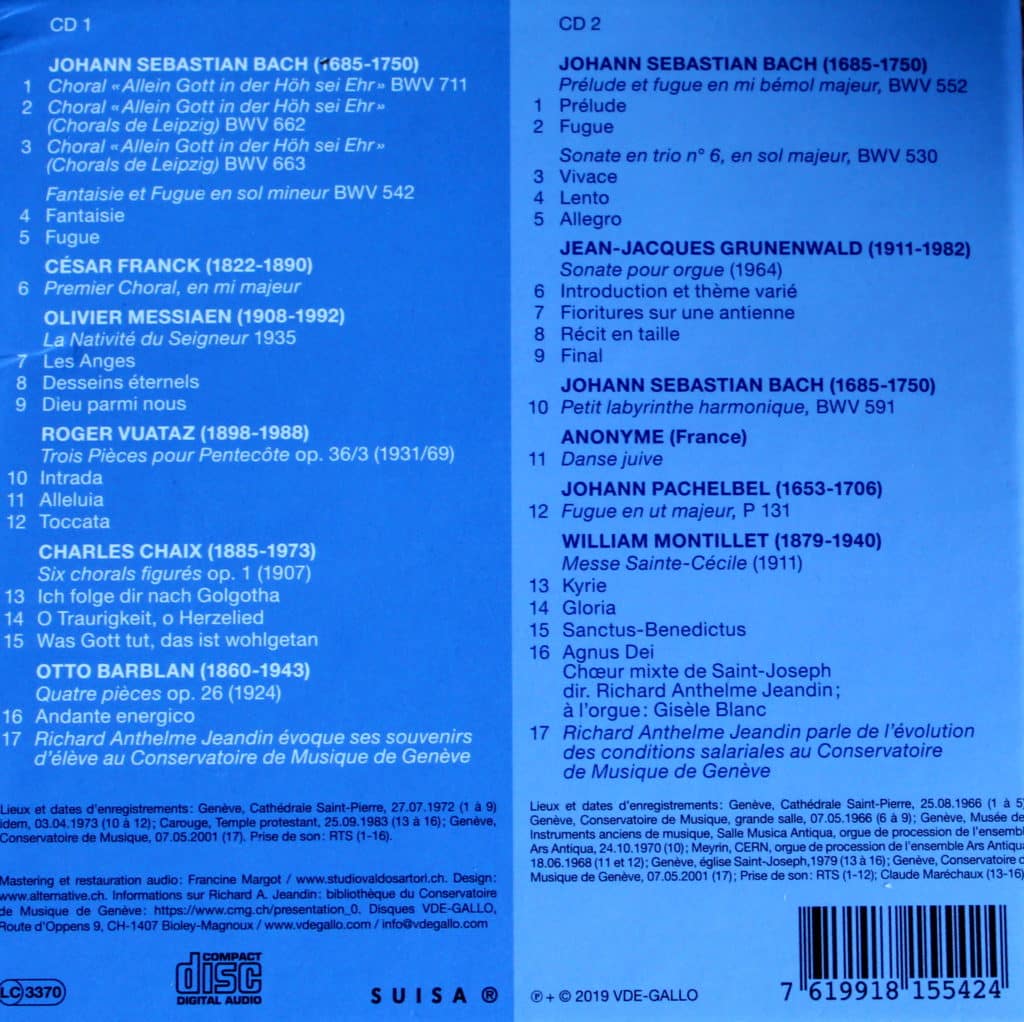

Pour repartir après notre première escale, voici les monumentaux Prélude et fugue en Mi bémol BWV 552. Ils ont été enregistrés à la cathédrale de Genève en août 1966, soit dix ans après que le jeune Richard a coiffé son Premier prix au Conservatoire de musique de Genève et, si nos notes sont exactes, peu après l’inauguration du nouvel instrument central de ce lieu qui compte trois bestioles. Le prélude, profitant à plein des croches pointées, irradie d’envie. Le ravissant échange manualiter est rendu avec élégance. Les tutti souffrent de bandes d’époque qui entraînent un brin de confusion, parfois entretenue par l’artiste (4’12, par ex.). On soupçonne que ce moment fut capté en concert – ce qui aurait mérité d’être stipulé en gros, bon sang : cela relativise certains pataquès et valorise les prises de risque. De fait, tout n’est pas toujours très précis – sans snobisme, certains auditeurs sursauteront plusieurs fois sur l’air du « c’est bizarre », comme, par ex., à 8’08. Toutefois, le finale, sur le même modèle que le prologue, ne manque pas de tonus.

La fugue à 5, en 4/2, est sérieuse à défaut d’être parfaite (entrée personnalisée du soprano sur la mesure 15, par ex.). Sa seconde partie, qui débute manualiter, est agrémentée par les bruits de vraie vie (3’14) et par quelques errements digitaux (3’59, par ex.). Rien de grave, puisque le 12/8 attendu débaroule avec une certaine fougue. Tant pis si le rendu sonore empêche de capter la précision du travail : assurément, ça joue, et le mi bémol final claque comme il sied. Une contextualisation de ce souvenir aurait d’autant mieux permis de percevoir la spécificité d’une telle exécution.

La Sixième sonate en trio BWV 530 est un méchant défi lancé au jeune virtuose. Pas de quoi l’effrayer, cependant ! Dans le Vivace initial, même si, çà et là, des notes baguenaudent presque librement – ainsi du la têtu qui fleurette avec le si à 0’57 et 0’59 ou du ré dièse « ornementé » à 1’13. Quelques frottements (2’21, par ex.) trahissent l’énergie du direct mais, dans cette partition redoutable, on retient surtout l’exigence et le groove qui irriguent ce mouvement et que portent les bonnes relances (pédale décidée à 1’41, par ex.). Le Lento installe tranquillement – mais sans la reprise, ouf – sa pompe funèbre que drapent un cromorne inquiétant et quelques originalités telle cette pédale qui rebondit lors du duo en la mineur avec la main gauche (3’04 et 3’08). À sa suite, un Allegro clôture ce célèbre monument. Cornet et pleins jeux s’affrontent sur une walking bass ; vaillamment, Richard Anthelme Jeandin y impose sa virtuosité et son souci du rythme jusqu’aux sols finaux.

Largement moins courue, euphémisme, la Sonate pour orgue de Jean-Jacques Grunenwald (1911-1982) a été enregistrée quelques mois plus tôt au Conservatoire de Genève, où les deux acolytes, fut un temps, se partageaient la classe d’orgue. « Introduction et thème varié » constituent le premier mouvement. Après un prélude escarpé où les saucisses ont l’occasion de se dégourdir, la pédale gronde pour rappeler tout le monde à la raison. Le thème est repris par manière de cromorne sérieux. Il est entrecoupé de parties flûtées qui ne rechignent pas à s’encanailler avec une liberté dépenaillée – je tente l’expression. Le cornet et la pédale tâchent de cadrer le discours en réexposant le motif à leur façon. Surgit alors le deuxième mouvement, enchaîné et déchaîné, bref. Ces « Fioritures sur une antienne » explosent sur les pleins jeux, avec anche en pédale, jusqu’au silence. Un dialogue interrompu s’engage alors, essentiellement manualiter, entre pépiements, échos et emportements.

Le « Récit en taille » qui constitue le troisième mouvement fait réentendre le cornet sur les fonds, festonnant autour d’un motif énigmatique qui finit par s’apaiser puis se poser. Le Final dépoussière les tuyaux dans un grand à-plat initial qui ne cesse de revenir entre deux envolées de la main droite. La partition s’articule autour d’un bavardage digital que structurent des alternances récurrentes et une basse puissante. Les bandes d’époque peinent évidemment à rendre la saveur des tutti, mais on apprécie les contrastes et la capacité de l’interprète à tenir l’unité du discours en dépit de son morcellement. Un bon gros braoum conclut une pièce dont on peut goûter, grâce aux doigts dynamiques de Richard Anthelme Jeandin, l’association entre

- un propos mystérieux – les « thèmes » sont plus fondés sur des écarts que sur des lignes mélodiques, les mouvements sont souvent brisés en plusieurs morceaux – et

- une continuité dramatique faite de similarités et de confrontations de registration.

Dans le patchwork que constitue ce second disque, voici venu le temps du Petit labyrinthe harmonique BWV 591 de Johann Sebastian Bach, capté en 1970 sur un « orgue de procession » de passage au Musée des instruments anciens de Genève. Ce petit positif, capté très près, conduit l’organiste à quelques aménagements opportuns. Dès lors, on salue l’originalité de cette proposition qui fait respirer le disque et ne se dépare par d’une réelle exigence musicale : les légers effets d’attente et les bonnes relances soulignent le soin apporté par l’artiste à une interprétation exotique mais pas que. Une « Danse juive » profite de la particularité de cet instrument déplaçable, donc susceptible de servir aussi bien pour les cérémonies religieuses que pour quelque festoiement. Les dissonances typiques sont rendues avec un sérieux et une énergie fort bienvenus. La Fugue en Ut P 131 de Johann Pachelbel prolonge la promenade sur cet instrument. Ce divertissement à trois voix joue sur les notes répétées jusqu’aux 57 sols aigus qui concluent cette sympathique incartade, rendue avec un mélange précieux d’exigence et de tonicité souriante – impossible d’entendre l’œuvre sans choper le smile.

On finit plus sérieusement avec les quatre mouvements – composés en 1911 – de la Messe Sainte-Cécile de William Montillet (1879-1940), dirigée par Richard Anthelme Jeandin. Gisèle Blanc prend la tribune de l’église Saint-Joseph de Genève où William Montillet avait été maître de chapelle. En effet, en sus de ses activités de prof d’orgue, de piano et d’harmonie, Richard Anthelme Jeandin était kapellmeister dans une paroisse où « l’un de ses soucis majeurs consistait laisser sa place à la vraie musique – ancienne ou moderne – au service de la liturgie » ; les collègues musiciens du culte rigoleront en lisant ça. Les bandes proposées ici sont connues des passionnés : on trouvera l’intégrale du disque original ici.

Les voix du Chœur mixte local ne sont certes pas les plus belles (ouïr par ex. l’attaque des soprani, piste 16, 0’25), mais on s’incline devant le travail de synchronisation, d’attaque et d’énergie – les différentes intensités du « Christe » et la justesse des tenues (fin du Gloria, par ex.) l’illustrent avec maestria. La partition elle-même est souvent charmante, sachant être sagement tonale, certes, mais intelligemment variée itou. La référence au grégorien n’écrase jamais une polyphonie à la fois savante et simple (incipit du Benedictus et de l’Agnus). Bref, cette musique, qui ne renie pas une fonctionnalité de bon aloi, brille plus d’une fois d’un savoir-faire qui ne semblera plat qu’aux sots. Pour une fois, nous n’émargerons pas dans cette catégorie.

En conclusion, si l’on estime que cet hommage mérite de rayonner au-delà du cercle genevois, sans doute peut-on exprimer des regrets sous forme d’hypothèses :

- peut-être le disque eût-il mérité d’être resserré autour des pièces suisses moins connues ;

- et peut-être l’entretien avec Richard Anthelme Jeandin eût-il gagné à être proposé en intégrale via un QR code ou un lien internet.

En l’état, la minibox donne une idée du musicien que fut Richard Anthelme Jeandin ; sous cet angle, ce parcours paraît réussi. Les curieux étrangers au cénacle genevois le pourront acquérir pour se concentrer sur les raretés ici rassemblées. En effet, les versions jeandiniennes des standards, si valeureuses fussent-elles, ne bénéficient pas de circonstances de captation permettant à l’interprète de rivaliser avec les grandes versions que chacun peut découvrir par ailleurs.