René Gerber, Musique orchestrale I, VDE-Gallo

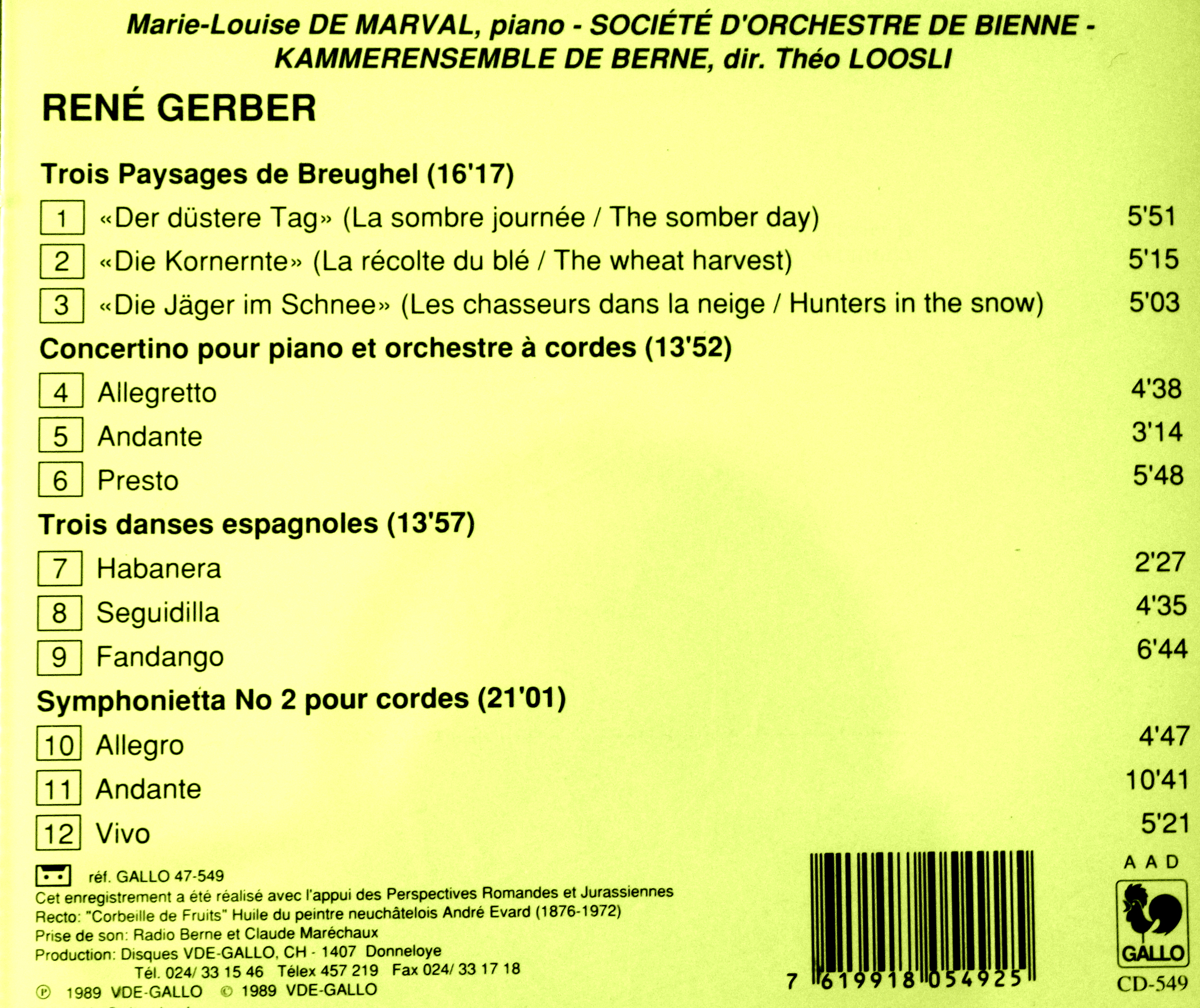

Repiqué d’un 30 cm – sponsorisé par les Perspectives romandes et jurassiennes – qui comprenait aussi un « Tombeau de Botticelli pour chœur vocalisé et onze instrumentistes », le présent disque est le premier CD de René Gerber publié par VDE-Gallo. Au programme, trois pièces quasi contemporaines, composées entre 1942 et 1945 et durant chacune un quart d’heure, ainsi qu’une Symphonietta plus longue et plus tardive (1968).

Les Trois paysages de Breughel pour orchestre symphonique nous plongent tout d’abord dans une sombre journée (« Der Dûstere Tag ») inspirée, comme les autres mouvements, par des peintures de Pieter Brueghel l’Ancien. Dans une atmosphère quasi debussyste, époque « Après-midi d’un fauve », où les cordes énoncent un thème paielleté par le froufroutement de la flûte, la clarinette ouvre vraiment la journée avec un bref motif habité par l’incipit de la Pavane ravélienne, un intertexte qui semble cher à René Gerber. La nostalgie du cor anglais et des cordes contient l’énergie rythmique des trompettes en staccato. Seul, un cor interpelle l’orchestre qui confirme la tonalité inquiétante et pesante ouvrant vers un crescendo où les timbales éteignent toute velléité de lumière (je tente). Un thème qui sonne russe, entre Borodin et Moussorgsky, frémit aux cordes (5’18) puis s’éteint à son tour dans un dernier grognement de timbale qui évoque le poème de Georges Schehadé (dernier quatrain du XIV des Poésies III, 1949) :

Ainsi nous allons à la découverte du ciel

– Avec l’ombre de cette brouette triste

Multipliant nos fagots dans la vie froide des nuages

Comme ceux qui dorment dans la terre éternelle

Quel contraste avec la mise en musique de la récolte du blé (« Die Kornernte »), que lancent les notes piquetées des bois, ponctuées par des percussions tantôt légères, tantôt lourdement timbalières ! Les cuivres s’emmêlent à cette harmonie tonique, rejoints par des cordes en pizz puis coll’arco. Comme souvent chez René Gerber, le même motif circule de pupitre en pupitre, selon les flux et reflux des intensités. Les cordes elles aussi ont leur bref solo avant que l’orchestre ne se retrouve pour tonner de concert, cymbales comprises. Une dernière respiration, et voilà le crescendo final et festif, que les claves précipitent vers la minicoda.

« Les chasseurs dans la neige » (« Die Jäger im Schnee ») s’ouvrent sur un dialogue entre cuivres et cordes en pizz. Ça progresse lentement dans la poudreuse, les bois se chargeant de susciter le suspense que les cors dramatisent à souhait, avec de minicrescendi quasi wagnériens (2’24-2’30) auxquels font écho des trompettes non moins richardiques (2’46). Le retour des pizz précède le souvenir du leitmotiv précédent, craquelé par les interventions de la crécelle… et l’invocation au basson (4’22) de « Es ist ein Ros entsprungen », allusion quasi d’époque, même si Michael Praetorius serait né en 1571, soit deux ans après la mort de Pieter Brueghel l’Ancien. Cette fois, ce sont les claves qui ont le dernier mot, la chasse se perdant dans la neige, poursuivie par les lointaines imprécations des antichasseurs du genre de Bertrand Ferrier.

En bref, une jolie composition, équilibrée et vivante où, grâce à un orchestre attentif (même si l’on eût pu rêver sporadiquement cordes plus précises), l’on a plaisir à retrouver les caractéristiques du René Gerber symphoniste : travail obstiné autour d’un même motif sans véritable développement, valorisation des différents pupitres, souci de nuancer et de coloriser, plaisir à dilater puis rétracter la puissance de l’orchestre, et gourmande multiplication d’intertextes dont nous n’avons détecté que les plus hénaurmes.

Le Concertino pour piano et orchestre à cordes ne vise pas à révolutionner la forme concertante ni même la forme concerto, avec ses trois mouvements vif – lent – vif, et c’est heureux : trop de révolutions tueraient la Révolution alors qu’il y a tant de pharaons à renverser, bref. En revanche, le dynamisme des questions-réponses entre piano et cordes euphorise l’Allegretto, un mouvement charmant, souriant, pas si loin d’un certain Poulenc pour ensemble (comparaison n’est pas raison, mais si l’on n’a jamais ouï, peut-être ça donne une idée), et plein de belles idées dans l’alternance des séquences (questions-réponses, piano seul, piano avec du violon en contrechant dedans, piano et orchestre en entier, etc.). L’Andante commence au piano seul, sur un tempo vraiment marchant et un thème que prolongent les cordes, soit en ensemble, soit en dialogue violons 1 – reste des tuttistes. Les sept notes du motif – sept comme dans les Trois paysages III – sont petit à petit serinées, martelées, répétées façon « Ah ! vous dirais-je maman », échoïsées – ben tiens – puis commentées par le piano pour préparer le Presto final.

Ce fringant zozo porte bien son nom : les violons lancent avec célérité les hostilités via un thème en dix-neuf notes (5-5-9) que répète aussitôt le piano, inversant les postures du deuxième mouvement. Des modulations sans préparation, un break soudain et le mariage des deux premiers motifs conduisent à une nouvelle idée de neuf notes où violons 1 et piano rivalisent, émoustillés par les autres cordes. Une tension marquée par le rythme des cordes conduit à la réénonciation du premier thème, à une suspension… puis à un solo du piano sur un midtempo que Marie-Louise de Marval prend avec sérieux, refusant d’y voir un p’tit côté encanaillé voire jazzy qui s’y cache peut-être… et peut-être pas. La reprise du thème à peine modifié procure à l’auditeur la joie du refrain, avec cordes à l’unisson puis ambiance sautillante où violons 1 et piano poursuivent leur dialogue obstiné, joliment pimpé par un toucher tour à tour léger et ferme. Comme dans les Trois paysages II, une brève respiration précipite la minicoda pour conclure avec efficacité une œuvre printanière, sans chichi, qui se sert des outils du savoir-écrire et du savoir-interpréter pour donner le smile.

Les Trois danses espagnoles pour orchestre moyen concluent la série des pièces de 1942 à 1945 présentées sur ce disque. Le premier mouvement prend son temps pour se balancer sur un groove discret de Habanera, provoqué par un motif de clarinette qui, René Gerber oblige, rebondit, jboïng jboïng, de pupitre en pupitre, jusqu’aux cors. Paresseusement, l’orchestre s’étire vers les claquements des wood-blocks qui sonnent l’unisson et la fin de la sieste langoureuse. S’ensuit, après une introduction de cinquante secondes, une Seguidilla où les bois ont fort affaire pour s’imposer devant le volontarisme des violons 1 – au point que les cors reprennent une formule très « Rhapsody in Blue » (3’50) pour calmer provisoirement le soliste. Comme les claves dans les Trois paysages II, une brève intervention des timbales signe la fin de la récré et l’heure de la minicoda, donc du Fandango conclusif.

Pendant 2’50, le mouvement développe une tristesse quasi verdienne autour d’une tierce et d’harmonies superbes. Puis un bref passage quasi fugué et vraiment dansant réveille les cordes sur l’air d’un fandango articulé en dix-neuf notes (10-9), comme dans le Concertino III. Le retour de la mélancolie, de sa seconde puis de sa quinte descendante, apaise l’atmosphère avant un finale quasi joyeux et tuttiste… dont la minicoda est précédée d’un roulement de caisse claire et conclue par un bon coup de timbale, comme les Trois paysages I. En somme, même si les bandes ont parfois un peu souffert (fin du deuxième mouvement avec ce silence cruel qui assume la bave anticipatoire – j’connais pas les termes techniques), on apprécie de nouveau cette signature typique, cette double capacité à écrire simple ou profond, et ce souci de valoriser l’orchestre comme un instrument à la fois global et multiple.

La Deuxième symphonietta pour cordes, composée plus de vingt-trois ans après les pièces précédentes, assume sa structure bien kassik : vif-lent-vif au programme. A priori moins ouvertement mélodique que ses lointains prédécesseurs, cet opus opte pour la vitalité avec, quasi, un coup d’archet pour temps en ouverture de l’Allegro, principe auquel les violons 2 n’hésitent pas à substituer une minilangueur aussitôt reprise par les violons 1… qui ont le toupet peu après de discuter et moduler directement avec les violoncelles. Un thème proche de « Nous n’irons plus au bois (les lauriers sont coupés) » irrigue l’œuvre, à la manière de René Gerber, de pupitre en pupitre – et le voici qui revient énergiser l’ensemble. C’est alors que le dialogue violons 1 / violoncelle confirme la logique d’une structure ABAB ; et une dernière modulation n’achève de séduire l’oreille.

L’Andante dure autant que les trois autres mouvements, comme si le compositeur se rassérénait dans une teinte moins obligatoirement joyeuse que celle des mouvements vifs. Comme souvent chez René Gerber, l’harmonisation est à la fois simple et belle – Joe le critique musicologue a encore frappé. Théo Loosli veille à ne pas s’attarder. Du coup, Joe le critique omniscient, qui aurait souffleté une interprétation mollassonne dans le cas contraire, darde ses regrets sur l’air du : « Moins de ritardendo et plus de respiration pour les thèmes, comme “La Claire fontaine” énoncée par le violoncelle et le violon 1 autour de 1’54, c’eût été tellement plus mieux ! » Heureusement insensible à ces ratiocinations virtuelles, le premier violon, non nommé, tente de s’envoler en secouant le thème jusqu’à sa résolution en majeur. Au mitan du mouvement lent, un second mouvement lent semble naître. Premier violon et premier violoncelliste hésitent entre tierces majeure et mineure ; l’orchestre, planté sur une solide contrebasse, oscille, lui, entre martèlement au temps près et motif quasi émotif de sept notes porté par les violons 1 et 2. Une nouvelle variante de la « Claire fontaine » permet d’entendre avec respect les différents solistes, selon la technique du ruissellement par pupitre cher à René Gerber (dit Joe le décidément expert cybermusicologue), suivi du prolongement par modulation puis adjonction des arpèges du soliste, piano tantôt, violon premier à présent. Joli, remarquablement harmonisé, interprété avec exigence, prenant et pourtant parfaitement accessible à tous, même à moi : superbe mouvement.

La fête s’achève avec un Vivo vivant (tant pis, c’est écrit, on laisse), articulé autour de deux motifs. Manière de gigue ouvre le bal entre pizz des accompagnateurs et envolées des leaders. Manière de fugue simplifiée, fondée sur le thème récurrent à… vingt notes, cette fois, lui répond en partant des graves pour irriguer l’ensemble de l’orchestre. Gigue, percussion des contrebasses et thème lyrique reviennent, donnant une structure populaire à cette musique qui ne se réduit pourtant pas à un tel qualificatif. Une dernière série de modulations permet au violon solo d’énoncer le thème, en dialogue avec ses compères. Une respiration, des boum-boum de contrebasse, et la microcoda emballe ce qu’elle pèse – ou quelque chose d’approchant.

En conclusion, voilà de la musique expressive, appuyée sur le solide métier d’un compositeur qui rechigne à se cantonner tant à la musique de sachant souhaitant plaire au peuple qu’à la musique de génie sapide exclusivement pour les snobs. Cette tension entre savoir-composer simple et refus de se contenter d’une besogne gratifiante mais fastidieuse fait le prix de ces quatre pièces interprétées avec une belle conviction par les Suisses choisis par ce label suisse pour un jouer un compositeur suisse !

Écouter le disque en intégrale gratuitement, c’est ici.

Acheter le disque, c’est là.