Il me souvient d’un dessin de Gérard Mathieu où, devant une machine loufoque d’où pendouillait un godillot, quelqu’un demande au savant à tête de Clotaire Legnidû à quoi diable sert ce schmillblick, et s’entend répondre : « On se calme, c’est de la recherche. » Pour éviter ce travers et aller au bout du défi qu’a décidé d’affronter l’auteur de ce livre, vraiment, il est juste et bon de ne pas s’en tenir à des considérations philosophiques sur la rencontre en général sans les frotter à la pratique, autrement dit à la clinique. À quoi pourrait ressembler une « clinique humaine », selon le diabétologue et professeur émérite Gérard Reach ? Pour un médecin, son art ressortit du savoir longtemps résumé à une trilogie active :

- déterminer les signes,

- établir un diagnostic,

- élaborer un traitement (289).

Or, pour un médecin humain ou projetant de l’être, le savoir, aussi exceptionnellement complexe soit-il, ne suffit pas. Le médecin doit faire un pas de côté – comme le doit le malade qui, lui, est rarement un professionnel de la maladie – pour envisager la spécificité de la consultation. On sent que la question est complexe : les chapitres, qui dépassaient parfois les quarante pages, cahotent soudain et se réduisent à deux ou quatre pages pièce. Si cela détonne et ne simplifie curieusement pas la lecture, cela réjouit aussi car

- le supersachant,

- l’enseignant et

- le ponte

que sont Gérard Reach dévoilent

- une souplesse,

- une adaptabilité et

- une sincérité d’écriture

qui transforment ces irrégularités de structure en sursauts intrigants. Ils contribuent ainsi à évoquer ce chaos qu’est le premier diagnostic lamaïque porté sur le patient, en l’espèce par lui-même : « Je suis malade. » Jusqu’alors, souvent, le patient ignorait qu’il n’était pas malade. La santé est peut-être le bien le plus précieux, mais il est aussi le plus discret. La maladie, elle, ne l’est pas ou, quand elle a l’habileté de l’être, ne l’est pas éternellement. Dans les meilleurs des cas, elle reste de l’ordre de l’avoir : je suis malade parce que j’ai une maladie, mais je ne suis pas ma maladie, comme un enfant peut avoir le diabète sans n’être que diabétique – pour ma part, quand j’ai une grosse sinusite, je n’ai pas une sinusite, je ne suis QUE sinusite, mais je crains de ne pas être un bon exemple. Que le patient soit douillet comme David ou Bertrand Ferrier ou qu’il sache surmonter ses douleurs et ses craintes, une chose est sûre : la maladie transforme celui qu’elle happe. Quand je suis malade et que, enfin, j’obtiens un maudit rendez-vous chez un maudit médecin, je ne suis pas ma maladie, non, mais je deviens patient, c’est-à-dire quelqu’un à qui quelque chose est arrivé (300). La langue anglaise est éclairante car elle oppose

- disease (ce qui motive ma venue chez le médecin) et

- illness (ma motivation vue par le médecin).

Pour subsumer cette dichotomie, et hop, le médecin est invité à une approche holistique, où c’est la personne qu’il faut prendre en considération au-delà du malade et de la maladie. Le très beau lapsus de la page 306 le résume :

Le médecin ne se contera pas de soigner des maladies

pose Gérard Reach. En effet, le récit médical se construit, notamment face à la maladie chronique, dans un « cercle du care » où soigner s’accompagne du souci de prendre soin. Le défi existe depuis l’Ancien Testament, où l’on trouve des études cliniques ou presque prouvant que manger des légumes et boire de l’eau donne, en dix jours, meilleure mine que manger gras et boire du vin (tant pis si, ailleurs, Dieu promet des viandes grasses et des mets succulents ou envoie son fiston pour transformer l’eau en vin : si la Bible en était à une contradiction près, ça se saurait, ses adeptes seraient des savants, pas des croyants), 313. L’evidence-based medecine postule que la preuve est un élément-clef pour soigner décemment. Or, l’EBM est aussi une croyance posant que la science seule sait guérir. Autrement dit, au nom de la statistique, elle exclut le patient de la consultation médicale. L’auteur plaide, au contraire, pour que l’expertise du savant qu’est le médecin ne soit pas un prétexte pour ne pas « reconnaître la personne assise en face de vous ». On pourrait se demander si, parfois, cette distance entre le savant désagréable, froid et hautain, et celui qui le sollicite n’est pas conçu par les mauvais médecins comme un gage de qualité… Pour autant, Gérard Reach n’esquive pas une question plaidant pour l’EBM. Pourquoi les statistiques, ces données

- réelles,

- objectives,

- incontestables,

connaîtraient-elles des échecs ? Peut-être parce qu’elles ne rendent pas compte – c’est leur métier – de chaque cas particulier. Peut-être parce que, faute d’une écoute et d’un discours médical dépassant la prescription, le patient, intentionnellement ou non, n’a pas respecté le protocole de soins. Peut-être parce que, si le non-observant est toujours le malade, le co-responsable de l’évitement du soin pourrait bien être le médecin lorsque son attitude contribue à la disjonction entre prédiction scientifique et réalité humaine. C’est un fait : l’humain n’est pas que rationnel. Une part plus ou moins grande de son comportement est dictée, sinon par ses pulsions, du moins par ses émotions dont on sait par expérience qu’elles peuvent être dilatées et déformées par la maladie. Aussi Gérard Reach pointe-t-il que ces tensions ne peuvent être comprises sans que soient activés trois concepts essentiels :

- le principe d’autonomie, déjà évoqué,

- l’EBM et

- l’éducation thérapeutique du patient (ETP).

Le « chapitre » de trois pages qui y est consacré est trop bref pour qu’un non-initié en saisisse toute l’importance ; en émerge néanmoins l’idée qu’un patient intelligemment informé de son état gère mieux

- sa maladie,

- sa santé et

- l’usage qu’il sollicite des soignants.

Pour une médecine humaine, Gérard Reach esquisse alors quelques pistes, parmi lesquelles [ce compte-rendu ne fait que balayer certains aspects du livre, pour en connaître tous les recoins, il conviendra aux curieux de l’acheter et de le lire] :

- l’asymétrie, qui consiste à reconnaître que le patient a besoin d’un médecin sachant soigner et doté d’une éthique suffisante pour ne pas abuser de son pouvoir ;

- la sympathie, qui consiste à « imaginer ce qui est bon pour » un patient par opposition à l’empathie qui évalue ce qui serait bon « du point de vue de cette personne » ;

- le passage

- du paternalisme (je décide pour vous),

- de l’informatif (je vous dis, vous choisissez),

- de l’interprétatif (je vous aide à choisir)

- au délibératif (je vous dis ce que je pense, vous choisissez) ;

- la confiance, qui vaut

- pour le patient,

- pour le médecin,

- pour la médecine,

- pour les médicaments et tutti quanti ;

- l’art de la conversation, donc de se rendre à la fois compréhensible et accessible à la parole de l’autre, fût-il statutairement inférieur au docteur – et le corollaire de la conversation qu’est l’écoute active ;

- l’hospitalité quand hospitalisation il y a, et l’amour comme philia, c’est-à-dire comme réciprocité du soin qui fait que, quand le médecin prend la responsabilité de l’autre, il prend aussi soin de lui-même (380).

L’idée majeure est de contribuer à désobjectiver le patient, souvent réduit par synecdoque à sa pathologie, conçue comme un tableau clinique soluble dans des protocoles validés statistiquement. L’avantage de l’objectivation est son efficience ; son inconvénient est d’omettre l’irréductibilité sporadique des individus à des généralités, quelque pointues soient-elles. Gérard Reach va plus loin en pointant, en sus de l’objectivation du patient,

- son abstractisation – ainsi du corps qui n’est plus palpé mais soumis à des batteries d’examen permettant d’en examiner l’intérieur grâce

- aux rayons,

- à la résonance ou

- à la biologie, et

- sa financiarisation – ainsi des logiques de chiffre et de rentabilité qui s’imposent à l’hôpital.

Par conséquent, un « changement de paradigme » (389) serait nécessaire pour lutter simultanément contre la non-observance des soins par le patient et contre l’inertie clinique des praticiens. Or, cela pose un problème, le problème majeur de l’humanité : l’argent, ici incarné – pour ainsi dire – par le temps. Aussi le diabétologue insiste-t-il sur l’urgence de se réapproprier sa propre chronologie. Se soigner peut prendre du temps. Tous les malades ne peuvent se contenter d’avaler un cachet pour aller mieux ; certains doivent consacrer plusieurs heures par jour à leur santé, parfois à leur survie, et ce fardeau est volontiers oublié par les médecins. De même, une pratique raisonnée de la médecine exige de préserver des temps de réflexion pour ne pas limiter l’art du soin à la mise en application automatisée d’arbres décisionnels, peut-être bientôt aidés par l’intelligence artificielle – et déjà bien installée par le contrôle des prescriptions via le logiciel utilisé par le médecin. Le temps pathologique est un temps polymorphe. Il est celui

- que la maladie chamboule,

- qu’elle rend insupportablement long et itératif,

- qu’elle rythme en fonction

- des douleurs,

- des prises de médicament et

- des effets secondaires,

- qu’elle absorbe quand le sommeil ou la fatigue l’emporte, et

- que la proximité d’une mort inéluctable, enfin conscientisée, rend plus ou moins spécifique selon les moments et les individus, notamment en soins palliatifs, et

- que le décès enveloppe d’un épais mystère après que « l’aiguille du temps » est tombée (400), sans arrêter la nécessité d’une autre forme de soin pour autant.

En conclusion, Gérard Reach promeut le « principe carité » (de care) comme complément indispensable de l’exigence de technicité. Dès lors, on se demandera à juste titre si ce livre, à travers la quête d’une médecine humaine, ne nous incite pas à réfléchir sur une déshumanisation civilisationnelle qui dépasse largement la seule médecine. Cette perspective donne une résonance plus large à un ouvrage qui, certes, donne l’impression d’être construit de guingois voire de bric et de broc si l’on en croit de multiples indices tels que

- le déséquilibre entre les deux grandes parties,

- l’inégalité des chapitres déstabilisant la construction de la pensée,

- la différence entre les passages très cours de fac, parfois, soyons honnête, ronronnants et fastidieux car trop généraux pour cadrer avec la problématique du livre, et ceux où le texte creuse, essaye, réfléchit, évalue, interroge, etc.,

mais examine avec exigence une question dont il est difficile ou dangereux de faire l’économie. C’est acter une évidence que de constater que

- médecine en particulier et soin en général,

- bureaucratie au sens de David Graeber,

- organisation du travail,

- construction des liens sociaux et

- communauté politique

semblent précipitées – et, partant, nous précipiter – dans une inquiétante spirale de déshumanisation. Avant même de

- réenchanter l’avenir,

- refonder le vivre ensemble,

- redessiner un cap sociétal

et autres vieux vœux moins pieux que vides, il conviendrait sans doute d’oser disséquer, autant que possible, cette perte

- de sens,

- d’attention et

- de fraternité

qui désunit les humains mais, plus encore, fragilise ce que nous croyions être le fondement de notre humanité. En définissant des pistes visant à mieux

- comprendre,

- réinventer et

- pratiquer la rencontre,

Pour une médecine humaine fait bravement sa part d’un travail dont les plus optimistes d’entre nous pourront espérer qu’il est en cours.

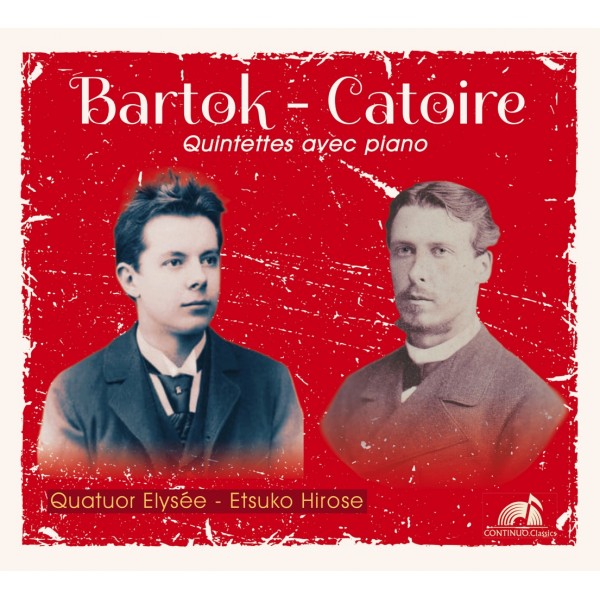

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)