François Marzynski : la renaissance d’un chanteur

« Je vends du vent / des propos d’en dedans

Des coups de sang / et des propos d’adolescents…

À quoi ça sert, passé trente ans ? / Ça sert à rien ! »

François Marzynski l’a déclaré, ça. Signé. Sacémisé. Et pourtant, il continue. Le p’tit gars du Ch’Nord qui vote rouge à toute élection (sinon, sa mère l’engueule) se solde même. Et c’est grand bonheur pour tous les amateurs de chansons, y compris ceux qui ne connaissent pas encore cet incroyable olibrius… en soldes, donc.

En effet, deux pour le prix d’un : c’est peut-être la seule chose qui rapproche la nouvelle réalisation de François Marzynski d’une pratique de supermarché. Tout le reste, dans son DVD hyper professionnel et techniquement parfait (y a même une version 5.1, la classe, et une version MP3 fournie, curieusement, en minidisc), est garanti bio et équitable, avec crowdfunding, autodiffusion-distribution, engagement pour les intermittents, etc. Et pourtant, ce DVD est un OVNI choc, une fission nucléaire dans la mollesse culturelle, une preuve irréfragable – même si je sais pas trop ce que ça veut dire, je vérifie pas parce que ça sonne bien – de ce que certains, avec pas beaucoup, peuvent produire de grand, de stimulant, d’inenvisageable et de jouissif. En bref, François Marzynski savait que c’était impossible, donc il l’a fait.

Il l’a fait quoi ? J’y viens. Sachez juste tout de suite que, pour commander le DVD contre 19 €+ frais de cochon, ça se passe à legrandgrabuge@laposte.net. Rens. : 06 77 18 83 13. Et sachez, tralala, itou que les captures d’écran qui illustrent cet article sont signées Ludovic Nowicki, graphiste à retrouver ici.

À part ça, c’est parti.

Provisoiritude de l’intermittence

Au programme du DVD, deux films.

L’Intermittent (titre provisoire) est un « vrai » film sur un chanteur qui ne chante plus mais qui est, gloire suprême, artiste professionnel. Intermittent, donc. Par intermittence, comme beaucoup. Pour lui, c’est une déception, l’intermittence. Un échec. Il voulait être footballeur, mais il ne marquait pas assez de buts. Alors il s’est mis au rock’n’roll. Et, de fil en aiguille, il a déployé ses ailes de chanteur. Les a rabattues souvent. Jusqu’à se rendre compte qu’il ne chantait plus. Il ré(a)gissait, mettait en scène, montait du matos, faisait la billetterie gratos, donnait des cours à de futurs pros, mais ne chantait plus.

L’Intermittent (titre provisoire) est un « vrai » film sur un chanteur qui ne chante plus mais qui est, gloire suprême, artiste professionnel. Intermittent, donc. Par intermittence, comme beaucoup. Pour lui, c’est une déception, l’intermittence. Un échec. Il voulait être footballeur, mais il ne marquait pas assez de buts. Alors il s’est mis au rock’n’roll. Et, de fil en aiguille, il a déployé ses ailes de chanteur. Les a rabattues souvent. Jusqu’à se rendre compte qu’il ne chantait plus. Il ré(a)gissait, mettait en scène, montait du matos, faisait la billetterie gratos, donnait des cours à de futurs pros, mais ne chantait plus.

Du tout.

Dès lors, plutôt que de s’intéresser à son cas, le réalisateur décide de partir en (en)quête, à l’instar de son oncle, star connue des connaisseurs du documentaire filmique. Avec l’enquêteur, Tsuyoshi Kimoto tient la caméra et prend sur le vif, parfois peut-être rejoué, des dialogues, des questions, des lieux, des silences et des notes qui toutes se demandent : c’est quoi, être artiste professionnel ? et réussir sa vie, hein, c’est quoi ? Mené avec un brio sidérant (les cinq premières minutes vous scotchent, les quatre-vingt suivantes vous passionnent), le film n’est pas qu’un film sur l’intermittence, ce titre de survie sociale toujours provisoire – même si, en jouant sur l’animation, la parodie d’émission télé, la « dialoguisation » de l’absurde, etc., François montre et démonte avec précision les failles du système, les mensonges qui l’entourent, les ressorts de ses thuriféraires, la concrétude de son combat, et les implications plus artistiques de ce struggle for life.

Plus généreusement, L’Intermittent… est un film sur ce qui nous permet d’être et de rester vivant. Nous tous. Pourquoi on joue dans des groupes au lycée ou pourquoi on les applaudit. Pourquoi, plus vieux, on admire les artistes célèbres. Pourquoi on les envie. Pourquoi on ne les envie pas du tout. Pourquoi on renonce à nous-même. Pourquoi certains deviennent des « bassistes-paysans » jouant dans des recoins d’hostellerie perdue après avoir été des pointures recherchées, et pourquoi c’est peut-être pas si pire. Pourquoi d’autres trouvent leur chemin musical et professionnel malgré les échecs de productions importantes, devenant profs et batteurs de jazz (libérés des mesures à 5/4, dont François est fier d’avoir fait un usage gourmand, par ex. dans l’instrumental boëlien du « Grand grabuge » du Plan Majinski). Pourquoi, parmi les ratés que nous sommes, personne n’admet qu’il a raté et que ça fait chier. Pourquoi il y a une différence de nature entre un mec qui fait l’Olympia et un qui chante au Club Med. Pourquoi on en vient à se contenter de ce qui est, de ce qu’on est, de ce con qu’on est, ou pourquoi on réessaye encore et encore, quitte à se viander encore et encore plus, etc.

Ces questionnements dépassent le nombrilisme d’artistes chougnant sur leur destinée disparue ou sur leur difficulté d’existence (on voit même le réal’ taper dans sa cave pour sortir un Chasse-spleen 1985 – moi, il m’avait fait goûter du 1992, y a le beau geste mais c’est pas la même ambition, quand même – et je chougne si je veux, c’est mon site, mârde). C’est l’humanité de l’homme que François explore.

Ces questionnements dépassent le nombrilisme d’artistes chougnant sur leur destinée disparue ou sur leur difficulté d’existence (on voit même le réal’ taper dans sa cave pour sortir un Chasse-spleen 1985 – moi, il m’avait fait goûter du 1992, y a le beau geste mais c’est pas la même ambition, quand même – et je chougne si je veux, c’est mon site, mârde). C’est l’humanité de l’homme que François explore.

Carrément.

Pas pourquoi on vit ou on crève, mais de quoi. Qu’est-ce qui nous aide à. Nous permet de. Ou pas.

Le montage fait contraster les lieux, de bar à foot en archives, de biberons en backstage, de GPS autochtone en petites joies orgasmiques (chanter gracieusement dans un clapier, devant de vrais gens, ça vaut parfois de faire des heures de transport), de tables de cuisine pour signer des chèques en entrepôts exotiques, de problèmes administratifs en histoires de famille, de théâtre en cuisine, de rencontres épanouies en retrouvailles pendouillantes, etc. Et le réalisateur joue de tous les ressorts du cinéma. Exemples ? En voici quatre.

La voix, tantôt off, tantôt en direct, tantôt remixée en accéléré.

Le rythme, tantôt saccadé (animations), dilaté (attentes, voyage), bousculé (scènes de bar), souple (narration chronologique), syncopé (surgissement de personnages secondaires voire tertiaires à la manière de pop-up qui apparaissent, s’engouffrent dans nos mémoires et ne sont plus mis en avant dans le récit).

La musique, tantôt live, tantôt canned, tantôt bouffée par la circulation quand un chanteur veut faire écouter une nouvelle chanson en pleine rue (magnifique moment).

Et le cadrage, qui saisit des moments avec la fluidité d’une caméra mobile, centrant et décadrant, fixant et mouvementant des images tantôt sciemment cracras, souvent léchées, parfois esthétisées.

La séquence finale, quasi cinq minutes à elle seule, est une coda incroyable. En effet, peu avant de la balancer, François a retrouvé Jean-Marc Boël, redoutable guitariste sonné par son divorce en cours. Malgré sa sérénité apparente, « anti-prise de tête » selon ses termes, ce musicien virtuose a bien besoin d’un remontant. Physique, mais pas que : François l’embarque donc pour chanter « La mémoire et la mer » devant la mer, justement. L’instantané de la dernière séance de travail précédant le départ résume l’art du non-dit et du « faussement spontané » de François : chaque instrument flashé alors servira pour l’arrangement, signé Jean-Marc Boël, qui accompagnera la dernière scène.

La séquence finale, quasi cinq minutes à elle seule, est une coda incroyable. En effet, peu avant de la balancer, François a retrouvé Jean-Marc Boël, redoutable guitariste sonné par son divorce en cours. Malgré sa sérénité apparente, « anti-prise de tête » selon ses termes, ce musicien virtuose a bien besoin d’un remontant. Physique, mais pas que : François l’embarque donc pour chanter « La mémoire et la mer » devant la mer, justement. L’instantané de la dernière séance de travail précédant le départ résume l’art du non-dit et du « faussement spontané » de François : chaque instrument flashé alors servira pour l’arrangement, signé Jean-Marc Boël, qui accompagnera la dernière scène.

Autant le pire, on s’attend au dire. Non – autant le dire, on s’attend au pire, voilà. Le coup du « je finis seul face à la mer », c’est peut-être bon pour une chanson de Lorie ou un film avec Jean-Pierre Bacri (chais po, c’est tombé sur lui), pas pour du Marzynski. Mais, alléluia, Marzynski déjoue, comme un footeux. Il demande un temps mort comme un basketteur, et il en profite pour nous montrer le vide du trajet routier, écho au musicien qui passe son temps on the road again. Jean-Marc dort. La voiture se gare près de l’eau. Puis ça mute. Et les deux amis nous font grâce de la séquence guitare-voix devant l’immensité de l’infini émotionnant océanistique. Ils marchent. Ils disent « rin ». Se contentent d’éviter l’eau. Puis de sauter dans les flaques. Et la caméra s’éloigne. Pas pour saisir la plage. Plutôt pour faire résonner « La mémoire et la mer » en bande-son. Pour jouer sur la lumière : tantôt silhouettes, tantôt visages, les deux compères sont à la fois toi, moi, et des artistes qui s’interrogent. De loin, on peut pas faire la différence entre des artistes qui doutent, des régressifs qui font les cons et juste, ben, des cons.

De près non plus, parfois.

Et ce jeu sur la distance, la dilatation du temps, l’absence de coup de tam-tam conclusif, achève de convaincre que L’Intermittent (titre provisoire) est un film à la fois excellent, passionnant et émouvant. Trois pour le prix d’un : encore mieux que le tarif annoncé… Et si l’on regrette l’absence de bonus (on aurait aimé entendre certains des musiciens qui passent à l’écran, par ex.), on l’apprécie aussi : donner envie de découvrir d’autres artistes, c’est la classe, surtout pour un collègue et concurrent !

Exceptionnalité de JP

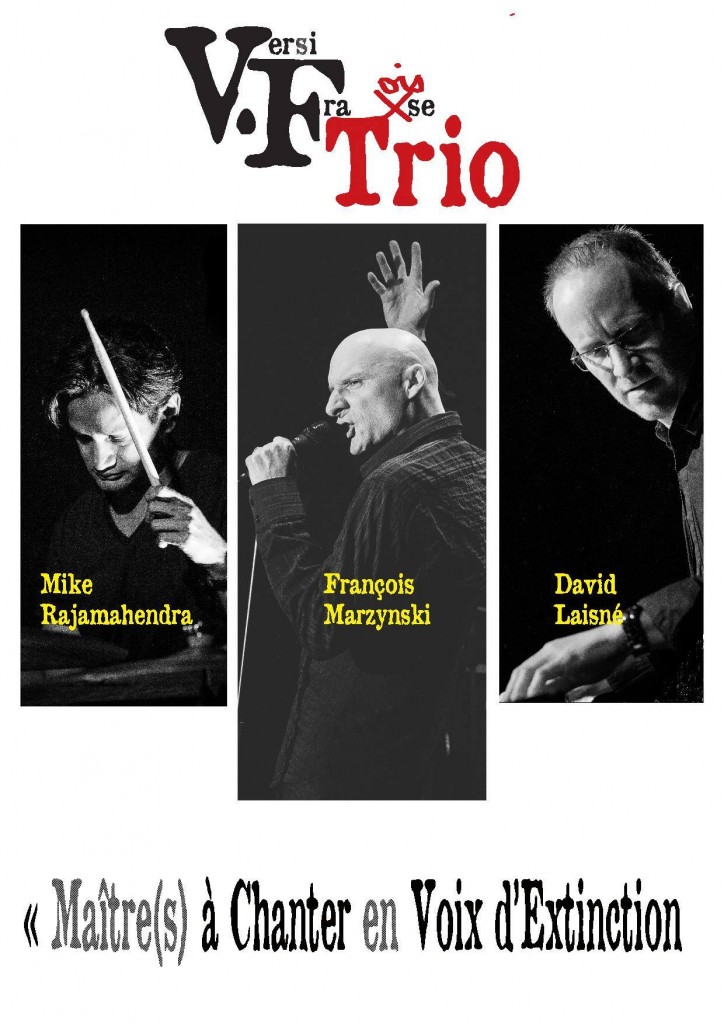

D’autant que, coup de génie, ce premier film est accompagné d’un second, qui lui donne une profondeur de champ inattendue. VF Trio live chez JP met en scène le grand retour de François Marzynski comme chanteur. Enfin, « grand retour », on se calme. Il y a les faits : il joue « chez l’habitant », et, pire, « chez un habitant qui réside au fin fond du Ch’Nord ».

Aïe.

Mais l’artiste sait détricoter le réel pour le sublimer, rien que ça. De cette date « chez JP » (qui a quand même un salon permettant d’accueillir une centaine d’invités, that’s not your average salon), François Marzynski a décidé de faire un événement. Avec l’esprit d’ambition défini par Alexandre Astier dans l’Addendum au « Livre V » de Kaamelott :

« Je vois pas l’intérêt de faire ce métier si c’est pour péter au niveau de son cul – le niveau supposé, parce que c’est générique, “le niveau de son cul”. C’est-à-dire rester où on est. Rester chez soi. Rester dans sa nature. Surtout pas ambitionner quoi que ce soit. Non, ça me fait chier, ça. Je suis fier d’être ambitieux. Je veux faire des grands trucs. Les p’tits trucs m’intéressent moins que les grands. »

Ce qui donne, ici, décor, vidéos, lumières avec régisseur, son avec ingénieur de haute volée aux manettes, flopée de caméras fixes et mobiles, et financements participatifs. Ainsi cette date sympathique s’est-elle événementialisée, au point de transformer un concert modeste en « grand retour ».

Mais grand retour particulier : François Marzynski y rend hommage aux « Maîtres à chanter en voix d’extinction ». En clair, il fait des reprises, ce qui le promeut – stipule-t-il – en une sorte de Jean-Claude Casadessus (qu’est-ce qu’un chef d’orchestre sinon un type qui fait des reprises ?), et non en animateur de karaoké (François crache avec mépris sur le piano-bar, mais le premier artiste qui n’a jamais dit de connerie n’est pas encore né, je suppose). Et le concert de s’ouvrir sur une séquence parlée. Faute de coulisses, le chanteur fend la foule et l’interpelle, dans un exercice de « préparation à l’écoute » qui lui est cher. L’enjeu ? Placer le concert dans une logique narrative du « à quoi bon chanter ».

Mais grand retour particulier : François Marzynski y rend hommage aux « Maîtres à chanter en voix d’extinction ». En clair, il fait des reprises, ce qui le promeut – stipule-t-il – en une sorte de Jean-Claude Casadessus (qu’est-ce qu’un chef d’orchestre sinon un type qui fait des reprises ?), et non en animateur de karaoké (François crache avec mépris sur le piano-bar, mais le premier artiste qui n’a jamais dit de connerie n’est pas encore né, je suppose). Et le concert de s’ouvrir sur une séquence parlée. Faute de coulisses, le chanteur fend la foule et l’interpelle, dans un exercice de « préparation à l’écoute » qui lui est cher. L’enjeu ? Placer le concert dans une logique narrative du « à quoi bon chanter ».

Car François Marzynski ne chante pas des reprises avec une marque en tête de gondole sous prétexte d’hommage (à Jean-Jacques Goldman, Allain Leprest, Claude Nougaro, Barbara, etc.) Il l’a déjà fait mais, la triple buse, il a alors rendu hommage à François Béranger, marque pas assez consensuelle – donc il y a laissé « 12 500 € », annonce-t-il. Pas échaudé, il continue de reprendre, mais certainement pas faute de composer : il a commis plusieurs albums, il a écrit plus que moult chansons, souvent originales et excellentes (« La Tour de Pise » du Plan Majinski), il a le sens de la formule (« Ça sent encore le cul ») et de la mélodie qui accroche (« Le Syndrome de Peter Pan » avec Jean-Marc Boël, cité en ouverture de cet article). Non, il reprend parce que, après une période de longue inactivité chantristique, il a besoin et envie de se raccrocher à ceux qui justifient de tenir le coup et de continuer de rêver de chanson. Et parmi ceux-là, Piaf. Enfin Marie Dubas. En tout cas « Mon légionnaire ». Une demande de ses deux musiciens, affirme-t-il. Or, à ces musiciens-là, on ne refuse pas grand-chose.

Aux baguettes, le poète de la batterie, Mike Rajamahendra : toucher fin ou puissant, sens de la pulsation, capacité d’anticipation, complicité de jazzmen avec David Laisné. Lequel joue du clavier, le plus souvent divisé en son de basse / son de piano ou type E3, et agrémente le tout de traits de saxophone. L’introduction musicale au « Légionnaire » est un modèle du genre. On peut – je pense même que l’on a de bonnes raisons de – détester cette chanson, mais on doit s’incliner devant ce que les musiciens en tirent.

Douze titres plus un bis vont alors se succéder, avec tubes (« Dans le port d’Amsterdam », « Champagne »), tubes d’intello (« M. William », « Est-ce ainsi que les hommes vivent ») chansons de village du Club Med d’ultragauche (« Mamadou m’a dit »), double hommage au compagnon de route Bernard Lavilliers, raretés chères au chanteur (« Comme une Piaf au masculin », « Les tuileries »), « L’histoire du loup dans la bergerie » de CharlÉlie Couture, un p’tit Boris Vian pour conclure (« Complainte du progrès ») et un standard de jazz. Techniquement, le concert est spectaculaire de maîtrise, même si tout paraît spontané, facile, cool. L’illusion peine à tenir, tant tout est construit, maîtrisé, pensé. Cousu au fil rouge de l’autobiographie « incrédébile » du chanteur, à un premier bloc de quatre chansons marquées par l’importance des improvisations jazzy, succède un autre bloc où l’impro recule pour mieux resurgir à l’improviste (superbe duo sax-batterie pour « M. William »). Un instrumental tiré du « Take Ten » du saxophoniste Paul Desmond prépare aux quatre chansons finales, qui se libèrent du thème conducteur de l’autobiographie pour aller droit au but.

Douze titres plus un bis vont alors se succéder, avec tubes (« Dans le port d’Amsterdam », « Champagne »), tubes d’intello (« M. William », « Est-ce ainsi que les hommes vivent ») chansons de village du Club Med d’ultragauche (« Mamadou m’a dit »), double hommage au compagnon de route Bernard Lavilliers, raretés chères au chanteur (« Comme une Piaf au masculin », « Les tuileries »), « L’histoire du loup dans la bergerie » de CharlÉlie Couture, un p’tit Boris Vian pour conclure (« Complainte du progrès ») et un standard de jazz. Techniquement, le concert est spectaculaire de maîtrise, même si tout paraît spontané, facile, cool. L’illusion peine à tenir, tant tout est construit, maîtrisé, pensé. Cousu au fil rouge de l’autobiographie « incrédébile » du chanteur, à un premier bloc de quatre chansons marquées par l’importance des improvisations jazzy, succède un autre bloc où l’impro recule pour mieux resurgir à l’improviste (superbe duo sax-batterie pour « M. William »). Un instrumental tiré du « Take Ten » du saxophoniste Paul Desmond prépare aux quatre chansons finales, qui se libèrent du thème conducteur de l’autobiographie pour aller droit au but.

Scéniquement, François Marzynski impressionne : présence, maîtrise du public et ignorance des interventions intempestives non gérables, sens de l’anecdote faussement spontanée et de la chorégraphie pataude… Collectivement, le montage met en valeur la complicité entre les deux accompagnateurs, même si on peut trouver parfois qu’ils prennent trop d’importance en regard de la chanson, comme si le chanteur avait peur de tirer la couverture à lui (excès d’impros un peu systématiques au début, instru peut-être brillant et « interdit » mais plutôt dispensable dans l’économie du spectacle, fût-ce dans l’objectif de le faire « respirer »).

Musicalement, tout est impeccable, même si tout n’est pas également convaincant. Sur ce plan, trois regrets personnels : certains arrangements en piano seul paraissent en-deçà de la moyenne si brillante du reste ; on aimerait que, façon Diane Dufresne à l’Olympia en 1978, François se lâchât et devînt lui-même musicien vocal au lieu de laisser ses excellents acolytes prendre seuls le devant de la scène lorsque pas de paroles ; surtout, l’arrangement final de « Champagne » nous paraîtrait faible voire guère à la hauteur de l’inventivité de la chanson, n’eût été la vidéo qui embrase l’espace – comme si, cette fois, François avait choisi d’effacer la musique au profit d’une vidéo très efficace.

Ces dissensions – so what? on peut être admiratif et garder son libre-arbitre – sont assez intéressantes pour traduire combien François Marzynski aime à interroger la notion de « reprise ». Car, au fond, reprendre, est-ce imiter, se détacher, personnaliser, se couler dans un moule voire dans le bronze d’une statue intouchable, etc. ? En jouant sur les interludes parlés (développements sur le rapport entre chanson française, cassoulet et érections rémoises), les récits vécus (dénonciation de l’idée pourrie que les chanteurs « doivent aller jouer dans les bistros pour faire des rencontres » c’est-à-dire pour affronter le mec bourré qui veut du Jauni À L’idée), l’excellence technique des musiciens et l’abattage du chanteur, le spectacle sidère malgré une attitude parfois scandaleuse sur scène (les mecs boivent que de l’eau ou du jus bio, ils délaissent même la flûte de champagne finale apportée par la femme du chanteur : on a vu dans L’Intermittent… que c’était du pipeau, cette mentalité d’hygiénistes) et un public peu réactif, peut-être parce que peu frotté de chanson (pas de bravo sur le higelinique « Nous vous remercions de nous avoir si bien reçus », un peu comme si la foule ne hurlait pas quand Véronique S. chante « Ils vous accueill’t avec des rir’ et des bravos ») mais pas que (pas de réactions sur la fermeture de la maison close, vidéo pourtant particulièrement réussie).

Ces dissensions – so what? on peut être admiratif et garder son libre-arbitre – sont assez intéressantes pour traduire combien François Marzynski aime à interroger la notion de « reprise ». Car, au fond, reprendre, est-ce imiter, se détacher, personnaliser, se couler dans un moule voire dans le bronze d’une statue intouchable, etc. ? En jouant sur les interludes parlés (développements sur le rapport entre chanson française, cassoulet et érections rémoises), les récits vécus (dénonciation de l’idée pourrie que les chanteurs « doivent aller jouer dans les bistros pour faire des rencontres » c’est-à-dire pour affronter le mec bourré qui veut du Jauni À L’idée), l’excellence technique des musiciens et l’abattage du chanteur, le spectacle sidère malgré une attitude parfois scandaleuse sur scène (les mecs boivent que de l’eau ou du jus bio, ils délaissent même la flûte de champagne finale apportée par la femme du chanteur : on a vu dans L’Intermittent… que c’était du pipeau, cette mentalité d’hygiénistes) et un public peu réactif, peut-être parce que peu frotté de chanson (pas de bravo sur le higelinique « Nous vous remercions de nous avoir si bien reçus », un peu comme si la foule ne hurlait pas quand Véronique S. chante « Ils vous accueill’t avec des rir’ et des bravos ») mais pas que (pas de réactions sur la fermeture de la maison close, vidéo pourtant particulièrement réussie).

In fine, le concert « chez JP », malgré sa faute d’orthographe sur la jaquette (espace avant la virgule), est exceptionnel et justifie les moyens importants utilisés pour le capter. C’est plus qu’un concert, notons-le bien, c’est un acte de foi dans la chanson qui s’adresse à ceux qui ne logent pas leur cerveau dans leurs chaussettes. Pas une chanson pour intello. Pas une chanson pour connards non plus. Pas une chanson, d’ailleurs, plusieurs chansons, qui peuvent nous saouler (« Amsterdam », j’m’en fous, malgré François) ou nous ébahir, nous émouvoir ou nous frissonner.

Oui, nous frissonner. Je tente.

François Marzynski nous fait ronronner au son de son (si, ça marche) moteur de chanteur-malgré-tout. Il nous donne même par moments l’envie de nous écrier, comme le petit footeux du Ch’Nord découvrant Lavilliers à cause de sa sœur :

– Je comprends rin, mais, nom de Zeus, qu’est-ce que ça a l’air important !

Et, de fait, acheter ce DVD (références en début d’article), c’est à la fois profiter de deux films inouïs et poignants, et témoigner de sa curiosité pour la démarche de cet artiste, pour l’incroyable qualité du rendu et pour la proposition culturelle qui le sous-tend. Cette proposition-là, de la chanson intelligente qui prend aux tripes, nom de Zeus, c’est important. Et en plus, c’est joyeux. Que demande le peuple ?