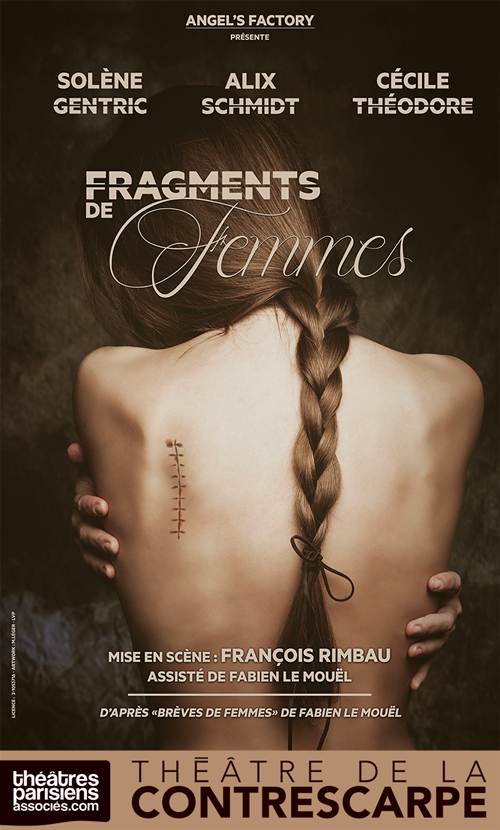

« Fragments de femme », Théâtre de la Contrescarpe, 21 mai 2018

En s’appuyant sur un livre publié entre compte d’auteur et d’éditeur, Fabien Le Mouël et François Rimbau co-mettent en scène une pièce titulée Fragments de femme, au théâtre de la Contrescarpe, lieu prestigieux quoique méchamment ouvert à la pluie, tous les lundis à 21 h 30 (compter 21 h 45) jusqu’au 25 juin. Le réalisateur et metteur en scène Guillaume Vatan m’y convia : en dépit de l’orage, je m’y rendis donc avec gourmandise.

L’histoire

Y en a pas, d’histoire. Ou plutôt, y en a moult. À « la pièce de théâtre », les auteurs préfèrent les pièces. Sont juxtaposés vingt-cinq récits de femmes (écrits par un homme, faut pas déconner), victimes ou coupables d’histoires d’amour ou de sexe plus ou moins putréfiées. Le but de la vie n’est-il pas de sexer, d’avoir les dents blanches et d’être chirurgiquée pour monter en grade sur le marché du couple ? Certaines femmes, cyclopes homériques, ont perdu leur prénom dans l’indifférence ambiante. D’autres, narratrices atteintes de préciosité, racontent leurs malheurs en ménageant le suspense (s’adressent-elles à leurs mères ? leurs mains qui caressaient un corps ont-elles fini par être moins longues à la détente ?). D’autres, encore, essayent d’assumer la médiocrité de leur, donc de notre vie. Manipulant des cubes comme seuls éléments de décors, elles disposent, après chaque témoignage, des souliers en avant-scène, comme pour se délivrer des conventions sociales qui les enserrent et les étouffent même quand elles les font péter, bordel de merde (je synthétise, hein).

Le spectacle

Avouons-le, nous sommes peu sensible au principe du collage. Aucune tension narrative n’en sourd et, si l’on croit deviner l’objet d’une telle structure (énoncer, et non dénoncer, une oppression), on mentirait en prétendant que, à 22 h 30, après une rude journée – une journée, quoi – et au bout de quarante-cinq minutes de récits juxtaposés, on reste à fond palpités à l’idée qu’il en reste encore peut-être autant (ou plus : comment savoir puisqu’il n’y a pas d’arc, en deux mots, narratif ?). Pourtant, cette présentation est réductrice et ne rend pas raison, en dépit d’une affiche bêtement aguicheuse, de la qualité du spectacle, pour au moins trois raisons.

D’abord, le texte loin de tout #metoo, semble faire écho au questionnement de Louis Calaferte (« Londoniennes » [1985], in : Rag-time, Gallimard, « Poésie » [1996], 1999, p. 128) :

« Serpentins à mon cou les soyeuses écharpes

de tes bras chauds appareillaient

Où sont nos anges et leurs harpes »

Fabien Le Mouël décrit à plusieurs prismes le désarroi d’humains perdus dans l’envie ou la nécessité sociale, bref, l’impossibilité d’aimer voire d’être aimés. Celles qui espèrent se sauver en se contentant de niquer sans sentiment semblent aussi marries que les mariées au kif. Cette hypothèse auctoriale s’exprime sur scène par des moments choraux, plus ou moins parfaits (mais le décalage peut aussi faire sens), entre stichomythies et unissons. Si l’on demeure sceptique devant le projet d’une heure trente de récit sans dynamique narrative, on apprécie aussi cette diversité que l’absence de perspective tend à valoriser.

Ensuite, la mise en scène s’appuie à l’évidence sur un solide travail en amont. Articulée autour d’une logique ternaire, elle déploie à la fois trois cubes luminescents et trois actrices. On mentirait en prétendant avoir saisi la signification des déplacements un brin envahissants des éléments de décor servant de siège, de canapé ou de pupitre, mais on salue l’effort de variation dans le positionnement et l’entrée des actrices, dans la mise en espace de la parole et dans la recherche entre statique et dynamique, ensembles ou soli, etc. Une énergie certaine sourd de cette volonté de théâtraliser ce qui n’était que texte ; et l’appropriation sporadique des mots par les actrices renforce cet effet de dramatisation.

Enfin, le jeu d’actrices est plus qu’à la hauteur du projet, chacune avec sa personnalité – la ténébreuse et nouvelle, si l’on en croit le trailer officiel, Alice Schmidt, la pétulante Solène Gentric et la directe Cécile Théodore. Si l’on s’étonne, sans doute avec machisme – mais l’affiche ne l’était-elle pas déjà un chouïa ? –, qu’elles soient si près vêtues pour une pièce d’homme donc féministe, on applaudit aussi leur volonté d’essayer d’entrer dans chacun de leurs rôles avec un mélange entre leur identité et la spécificité du texte qu’elles doivent honorer. Un regret ? Que pas plus de place au silence. Pour danser ou pour, juste, être en scène. Trop de texte semble parfois empêcher le jeu, donc le théâtre. Cela n’enlève rien à la performance des trois dames ; mais cela laisse peut-être une marge pour que leur talent résonne davantage.

La conclusion

C’est semble-t-il le rôle du critique, fat s’il en est, ou, plus largement, du spectateur : on peut, certes, émettre des réserves en sus de celles exprimées préalablement. Par exemple ? La synecdoque femmes / chaussures (ne parlons pas du shopping) est un topos épouvantablement réducteur, consternant et scéniquement perfectible – la salle étant de plain pied, ha-ha, on devine à peine les chaussures laissées par les actrices, l’effet d’accumulation est donc tamisé. Un autre exemple pour la route ? Citons la musique d’accompagnement, avec laquelle les actrices ont pourtant remarquablement travaillé, est, comme souvent, épouvantable (trop fort Chopin au début ; « Amazing Grace » incompréhensible pour ouvrir le spectacle… d’autant que la chanson suivante chantée live ne marque pas la fin de la pièce ; consternants duos piano – cordes synthétiques, en dépit d’un joyeux prélude sur Happy Birthday dont l’utilité dramatique paraît ténue… En résumé, soit, l’accumulation d’anecdotes n’a, à notre sens, jamais fait un drame susceptible de nous capter pendant toute une représentation ; néanmoins la qualité de l’interprétation et de la mise en scène offrant la parole à des êtres tenus, maintenus, ténus, détenus, retenus voire exténués, sont patentes. Avis aux gourmands !