Etsuko Hirose – Le grand entretien – 2/4

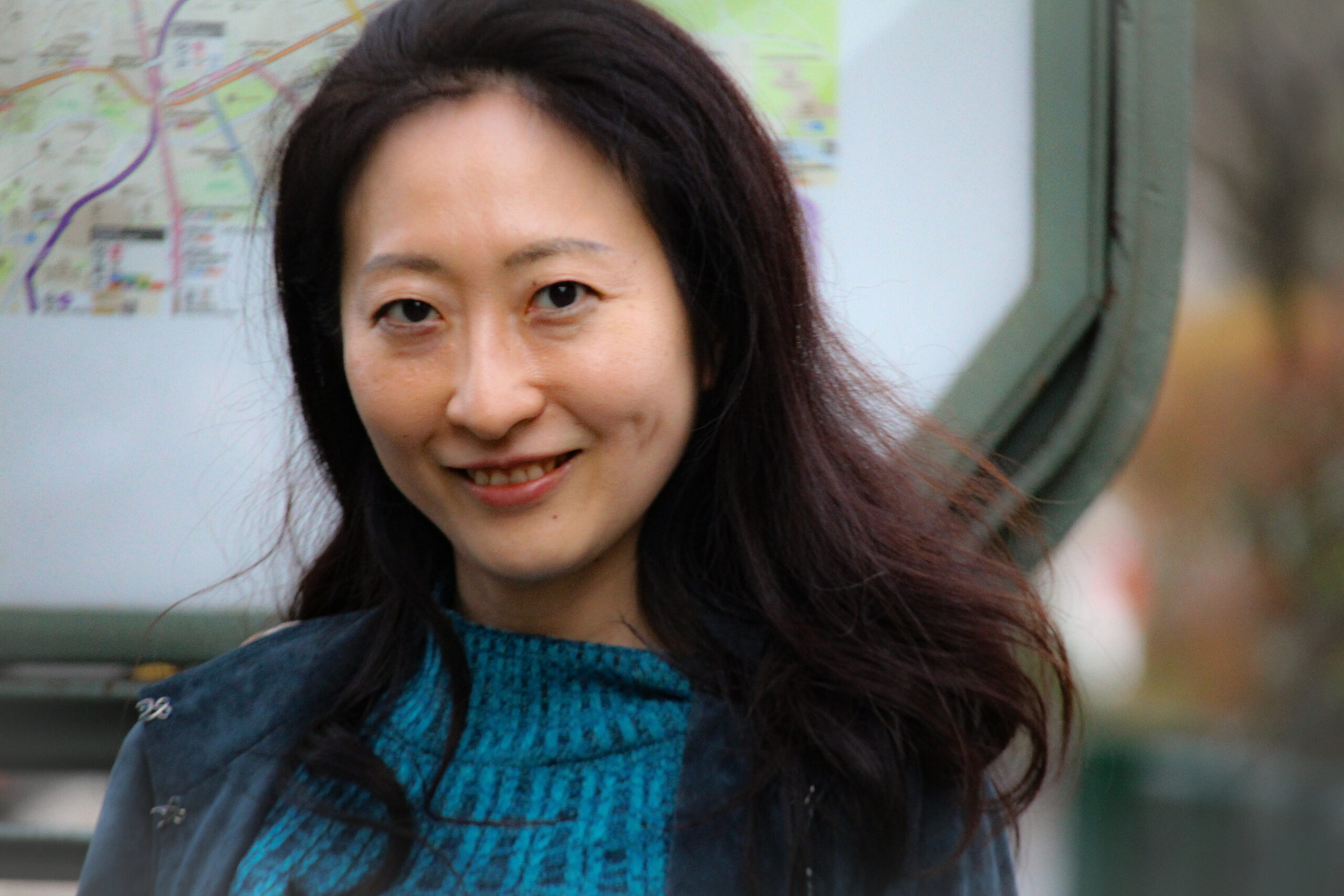

Comment et pourquoi devient-on pianiste ? Dans ce deuxième volet de notre entretien, la concertiste internationale Estuko Hirose revient sur ce moment très particulier où le rêve prend chair, se déploie et s’enrichit – bref, son arrivée à Paris, à quinze ans, et ce qui s’est ensuivi. Instructif et vibrant.

2.

La vie parisienne

Au cours de la première partie de notre entretien, nous avons évoqué quelques moments-clefs dans votre formation de musicienne :

- le bain de musique dans lequel vous plonge votre mort quasiment dès votre conception ;

- le premier contact avec le piano à trois ans ;

- le concerto joué à six ans ;

- la prise de conscience de la nécessité de vous perfectionner, provoquée par la colère de Pascal Devoyon contre une méthode et non contre vous ; enfin,

- votre victoire dans un grand concours international.

Nous arrivons à un nouveau point de bascule : deux ans après votre prix moscovite, vous avez quinze ans, et vous vous exilez en France afin de poursuivre ce qui est moins un rêve qu’un projet : devenir pianiste professionnelle.

Oui.

Ce n’est pas rien, comme aventure !

J’étais obligée de déménager. Si je voulais progresser, je devais aller dans une ville importante pour entrer dans un conservatoire de haut niveau. Or, je viens de Nagoya. Pour me former sérieusement, je devais aller au conservatoire de Tokyo, à 350 km de chez moi.

« On s’habitue vite aux habitudes françaises »

Vous vous êtes trompée de route, et c’est ainsi que vous avez débarqué à Paris, soit à 6000 km de chez vous ?

Ha ha, pas vraiment ! En réalité, les études à Tokyo coûtaient les yeux de la tête. On a fait le calcul : ça revenait au même prix que des études à Paris. Alors, j’ai choisi Paris, et ma mère m’y a accompagnée.

Pourquoi Paris ?

C’était un rêve. J’adooorais Debussy, Ravel, Chopin. Vivre dans cette tradition, dans le pays où ont vécu ces grands compositeurs, ça m’attirait. En plus, la pédagogie était tellement différente de celle que l’on pratique au Japon !

Dans quel sens ?

Au Japon, on est presque obligés de copier les autres. Si un prof vous montre un exemple, vous devez reproduire exactement ce qu’il fait. En France, j’ai découvert que non seulement, on avait le droit de montrer davantage sa personnalité et d’exprimer son opinion, mais cette audace et cette créativité étaient indispensables.

Pourquoi ?

Sinon, on n’existe pas !

Comment avez-vous réagi à cette révolution ?

J’ai vécu cela comme un choc salutaire. Ça a changé mon approche de l’interprétation… et j’étais très contente !

Ni désarçonnée, ni même surprise ?

J’avais quinze ans. J’étais comme une éponge. J’étais capable d’absorber beaucoup de choses.

Même un changement de mode de vie radicale ? La mondialisation n’en peut mais, la France – et singulièrement Paris –, ce n’est pas tout à fait le Japon ! Pardon pour la caricature, mais la rigueur, la pudeur et la délicatesse japonaises ne sont pas vraiment les spécialités des Français…

Oh, moi, je vivais un conte de fées. Je voyais bien sûr les défauts des habitudes françaises…

Par exemple ?

Les manifs, les grèves, les choses comme ça ! Mais on s’habitue vite.

Parce que vous étiez portée par votre projet ?

Peut-être… Je sais que beaucoup de Japonais souffrent quand ils viennent vivre ici. Il y a la différence entre le mythe et le réel ; il y a aussi le mal du pays, l’éloignement, etc. Pour ma part, je n’ai pas eu ce genre de difficulté. Vraiment, c’était plutôt facile.

« Quand j’ai été recalée au CNSM, j’étais choquée ! »

Vous êtes alors étudiante à l’École normale de musique de Paris. Pourquoi avez-vous choisi cet établissement ?

À Nagoya, mon école de musique disposait d’un système d’échange d’élèves et d’équivalence des examens, si bien que j’avais déjà un diplôme de l’ENM en poche, et ça a facilité mon cursus à Paris.

Après cela, tout s’accélère.

Oui, j’entre au CNSM [conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris].

C’est un nouveau point de bascule que vous présentez comme une simple formalité. Parce que vous aviez compris ce qui était attendu d’une étudiante du CNSM ?

Non, justement ! La première fois que j’ai tenté le concours, j’ai été recalée.

Avez-vous accusé le coup, ou…

J’avoue que, sur le moment, cet échec m’a vraiment choquée.

Choquée ?

Oui, c’était presque le premier échec de ma vie. Heureusement que j’ai été admise à ma seconde tentative !

Beaucoup de musiciens français passés par le CNSM déplorent une certaine rigidité dans l’enseignement, qui ne leur permet pas d’exprimer leur personnalité – certains vont compléter leur formation dans des établissements américains, allemands ou belges, notamment. Vous, vous affichez une position inverse. Avez-vous jamais éprouvé une impression d’étouffement d’un point de vue artistique ?

Non, jamais, mais… comment dire ? Mes études ont été un peu spéciales.

En quel sens ?

En théorie, j’étais dans la classe de Bruno Rigutto. En pratique, il était extrêmement sollicité et donnait des concerts dans le monde entier, de sorte qu’il lui arrivait très souvent de s’absenter. Cela me donnait une grande liberté, d’autant que, quand il était là, il était vraiment génial. J’adorais ce prof. Quand il se mettait au piano pour me montrer quelque chose, j’avais presque envie de pleurer ! Et quand il n’était pas là, je travaillais beaucoup avec feue Marie-Françoise Bucquet, notamment en déchiffrage et musique de chambre. Elle m’a beaucoup appris. Même quand j’ai eu mon prix, j’ai continué de prendre des cours particuliers avec elle.

« Récital, musique de chambre, concertos : j’aime tout »

C’est un nouveau point de bascule : le moment où vous quittez le conservatoire pour entrer dans la vie professionnelle.

Non, c’est plutôt une transition qu’une rupture. En même temps que j’ai obtenu mon prix au CNSM, j’ai gagné le concours Martha Argerich. Ça m’a vraiment lancée, notamment au Japon, mais j’ai dû arrêter mes études : quand je devais passer le concours d’entrée au troisième cycle, j’étais déjà engagée pour une belle tournée ! J’ai donc continué à étudier de façon ponctuelle, en cours particuliers ou à l’occasion de masterclasses. Voilà peut-être pourquoi je n’ai pas ressenti cette pression ou cette limitation que vous évoquez.

Néanmoins, pouvez-vous nous raconter comment se passe la transformation entre Etsuko l’étudiante et Etsuko la professionnelle ? Aviez-vous anticipé cette mutation, et la réalité correspondait-elle à ce que vous aviez imaginé ?

Ç’a été assez progressif, assez long aussi. J’ai commencé assez tôt de donner des concerts. J’ai touché mon premier cachet dans la foulée du concours que j’ai gagné à Moscou. Entre huit et quinze ans, je montais au moins un programme d’une heure par mois, donc j’avais déjà énormément de répertoire. Devoir apprendre cette masse de partitions m’a beaucoup aidée car, aujourd’hui, je n’ai pas peur de devoir apprendre une nouvelle œuvre. Bien sûr, entre mes années japonaises et le moment où je vis vraiment du métier de pianiste, j’ai dû revoir, modifier, renforcer et affiner ma technique. Cependant, pour ce qui est du répertoire et de l’habitude de me confronter au public, j’étais bien équipée !

Le résultat déteint aussi sur votre réputation qui vous permet de briller sur une large partie du spectre pianistique, incluant

- le récital solo,

- le duo (notamment avec Cyprien Katsaris),

- la musique de chambre et

- les œuvres avec orchestre.

Est-ce une volonté qui vous anime et consiste à ménager, dans votre emploi du temps, des plages pour chaque exercice ?

Ce n’est pas aussi mécanique que vous dites ! La vérité est que j’aime tout… tant que j’aime les gens avec qui je joue. Il n’y a rien d’agréable à jouer avec quelqu’un avec qui vous sentez qu’il sera difficile de s’entendre musicalement !

J’imagine que c’est la même chose pour le répertoire…

En effet. Si je ne me sens pas en connivence avec les œuvres pour lesquelles on me sollicite, je peux refuser. Pas par paresse, juste parce que ça ne sert à rien de jouer une pièce qui ne me parle pas. Je crois profondément que, quand un artiste joue un morceau qui ne lui parle pas, ça se sent. Néanmoins, ce n’est pas moi qui choisis comment se répartissent les différents événements qui rythment mes saisons musicales.

« J’assume mes choix »

Cette relative dépendance aux sollicitations ne vous empêche pas de construire une discographie très singulière, marquée par un équilibre assez original entre œuvres originales et transcriptions – art que vous avez pratiqué vous-même, comme on l’a pu ouïr dans le disque Schéhérazade paru chez Danacord en 2024…

… alors, ça, c’était la première et la dernière fois !

On va y revenir mais, si vous le voulez bien, évoquons votre inclination pour le genre, qui va bien au-delà du best of Campanella pour petites mains ! Dans Chaconne, le premier de vos quatre disques pour Denon paru en 2003 et récemment réédité en coffret par Danacord, il n’y avait que des transcriptions, et non des moindres :

- Kreisler par Rachmaninov,

- Wagner et Gounod par Liszt,

- Franck par Demus, et

- Bach par Busoni.

Était-ce un souhait de votre part ou le résultat d’une pression de votre label ?

Hum, comme je vous l’ai expliqué, j’étais consciente de mon habileté voire de ma tendance à copier les autres.

Ce que vous voyez comme un danger…

Oui, surtout pour un premier disque ! Il y avait vraiment trois choses :

- je ne voulais pas imiter les grands maîtres que j’admire ;

- je ne voulais pas lutter contre mon habitude de les imiter ; et

- je voulais jouer comme Etsuko Hirose.

Voilà pourquoi je souhaitais jouer des œuvres pour lesquelles je n’avais pas de références dans ma tête. Or, à l’époque, les transcriptions étaient peu jouées, voire presque mal vues. De sorte qu’il y avait un double avantage pour moi à en interpréter : d’une part, je n’avais pas de version piano en tête ; d’autre part, je pouvais choisir des pièces dont les originaux et les transcriptions me plaisaient.

Et vous ne vous êtes pas arrêtée là. Votre deuxième disque, La Valse, intégrait un Casse-noisettes revisité par Mikhaïl Pletnev, ainsi que deux autotranscriptions de Stravinsky et de Ravel…

À titre personnel, je ne voulais pas enregistrer des disques qui existaient déjà. Le problème, c’est que, quand on veut être tant soit peu original, on n’a qu’une alternative : soit on enregistre des œuvres de compositeurs méconnus, et ça se vend très peu ; soit on enregistre des transcriptions rarement jouées de compositeurs connus, et le label peut mettre en avant le nom du compositeur, ce qui rassure !

Le label pourrait aussi mettre en avant votre performance technique.

Il est vrai que les transcriptions sont souvent des défis techniques et physiques. Une œuvre originale pour piano est souvent mieux adaptée qu’une transcription, mais… disons que j’assume tous mes choix, même si j’aurais parfois envisagé d’autres possibilités !

« Schéhérazade est ma première et ma dernière transcription »

Un jour (sans doute beaucoup, beaucoup plus), vous écrivez votre transcription de Schéhérazade de Nikolaï Rimsky-Korsakov, un mastodonte de trois quarts d’heure. Comment avez-vous arbitré entre

- le respect de l’œuvre originale,

- sa transformation en pièce devant donner l’illusion qu’elle a été écrite pour piano, et

- une tendance à tirer le remix vers ce qui vous convient particulièrement ?

Plus qu’à la partition proprement dite, je voulais être fidèle à l’effet sonore que l’on perçoit quand on écoute l’œuvre originale. Tant pis si l’on doit enlever beaucoup de notes car un pianiste n’a que dix doigts ! Ce qui compte, dans ce cas précis, c’est de regarder de très près la partition d’orchestre et d’avoir conscience que l’oreille ne perçoit pas toutes les notes qui sont écrites. Beaucoup sont cachées par les extrêmes, tant graves qu’aigus. J’ai donc comparé de très nombreuses versions orchestrales pour déterminer ce que l’on entend réellement. C’est à partir de là que j’ai commencé à écrire.

La Schéhérazade de Rimsky-Korsakov, que vous doublez avec le formidable ballet des Mille et une nuits de Sergueï Bortkiewicz, vous était doublement familière : vous l’aviez entendue un milliard de fois et beaucoup jouée à quatre mains…

Cette expérience à quatre mains m’a donné confiance. Je savais que ça fonctionnait au piano, mais je trouvais que la configuration n’était pas commode : on doit partager la pédale, on joue de travers, on se marche dessus… C’est vraiment une bataille !

Soit, mais pour vouloir écrire votre version à vous et pour vous, puis pour décider d’enregistrer une partition aussi redoutable, il faut être animée par un feu particulièrement sacré. Qu’est-ce qui vous attire particulièrement dans Schéhérazade ?

Musicalement, c’est un monument qui décrit presque toutes les facettes de l’âme humaine. Elle est gorgée de subtilités, de couleurs, d’événements. Je voulais vraiment raconter cette histoire en faisant sonner le piano à l’instar d’un orchestre. Comme j’étais la transcriptrice, je connaissais la technique de l’interprète que je serais : l’affaire était très commode !

À l’écoute du disque, je ne vais pas vous mentir : c’est

- brillant,

- vibrant,

- envolant,

mais le côté « commode » de la partition ne saute pas aux oreilles tant l’exigence de la transcription appert. Voulez-vous dire que la virtuosité que vous sollicitez de vous-même est un défi qui correspond à vos préférences techniques ?

En tout cas, la difficulté – réelle, je ne le nie pas – me correspond.

Pourtant, permettez-moi d’insister, ç’a l’air horriblement difficile !

Bon, d’accord, c’est horriblement difficile, mais j’ai souvent joué cette transcription en concert et j’ai l’impression que, à travers elle, je peux pleinement exprimer ce que j’ai envie de raconter. L’œuvre de Rimsky-Korsakov me passionne au-delà de tout ; et ma passion se ravive à chaque fois que j’ai l’occasion de donner ma transcription.

Reste un mystère : pourquoi promettre, de façon peut-être hâtive, que c’est votre dernière transcription ?

Parce que la musique de Schéhérazade représente depuis longtemps quelque chose de vraiment spécial pour moi. Elle me parle énormément. Avant même de la transcrire, je la connaissais presque par cœur. Aucune œuvre ne me parle autant. Il n’y a pas d’équivalent qui m’ait autant donné envie de la jouer puis de la rejouer. Par conséquent, oui, il y a tout à parier que je n’en transcrirai pas une autre. Pourquoi m’y risquerais-je alors que je n’en ressens pas la nécessité ?

À suivre !