Etsuko Hirose joue Moritz Moszkowski (Danacord)

Une belle histoire qui finit mal et continue encore pire : ainsi pourrait-on suivre le cours de la vie de Moritz Moszkowski (1854-1925), dont la carrière de petit juif devenu grand musicien – admiré de Liszt, soutenu par une palanquée de grands noms – a connu des secousses avec son divorce, la perte de sa fille Sylvia, la Première guerre mondiale, la pauvreté et un cancer de l’estomac… le tout précédant une éclipse assez notoire de sa musique. Dans le livret en anglais, sobre mais personnel, Estuko Hirose – dont le site n’est pas forcément au taquet sur son actualité, quel scandale – avoue son amour pour l’œuvre et pour ses grands interprètes, dont Rachmaninov et Horowitz – pas un hasard, ces noms : pour jouer et bien jouer Moszkowski, il faut des doigts, de la tête et des émotions.

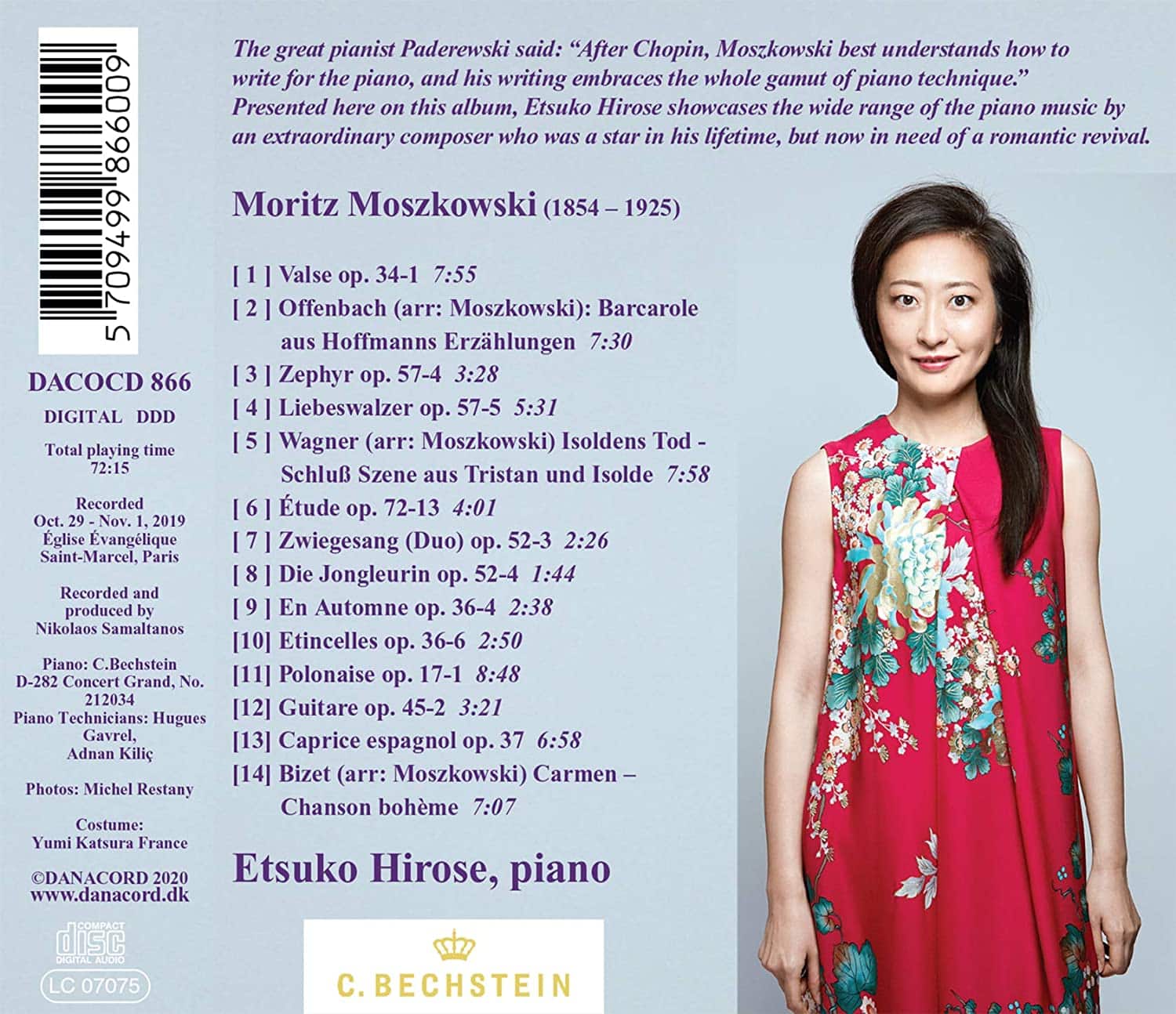

Le disque dont il est question ici se planque hélas derrière un packaging gris au graphisme négligé qui ne met guère en appétit et ne rend pas raison de son contenu encore plus captivant qu’impressionnant, alors même qu’il est spectaculairement impressionnant. Sous les micros du producteur Nikolaos Samaltanos, il a été enregistré comme tant d’autres à l’église Saint-Marcel de Paris, sur un grand Bechstein bien équilibré – essentiel pour une musique qui balaye tous les registres du piano. Saluons le travail des accordeurs Hugues Gavrel et Adnan Kiliç : au fil des pistes, l’instrument ne montre ni faiblesse ni signe de fatigue en dépit du traitement de choc qui lui est réservé. Car, oui, la musique si consonante de Moritz Moszkowski est une musique sinon choquante du moins de choc ; et, synthétisons les longues lignes qui suivent : comme son piano, Etsuko Hirose est à la hauteur de la secousse.

Le récital de 75’ s’ouvre sur la Valse op. 34, première des « Trois morceaux ». C’est « le chef-d’œuvre du compositeur », pose la musicienne. Après une introduction hésitant entre la digitalité pure et la retenue, le balancement investit d’autant mieux l’espace sonore qu’Etsuko Hirose a le sens du rubato malin qui impulse le groove. À la légèreté des p’tits marteaux qui filent s’ajoute donc l’intention qui crée la musique par-delà la performance technique enveloppant la mélodie en soi toute simple. Une modulation posée conduit de Mi à La pour une partie centrale qui associe consubstantiellement l’exigence nostalgique de la valse et la pulsion virtuose du compositeur. Le retour au Mi initial gronde à souhait, avec contrastes de nuances et halètement envoûtant permis par des respirations bien pensées.

La parenthèse en mi mineur colorie la mélodie jusqu’à ce que le thème et la tonalité initiaux ne reviennent se faufiler, préludant à un finale embijouté de notes vertigineuses. Autrement dit, l’oreille est saisie d’une part par la capacité du compositeur à imposer des mélodies et à les développer avec fluidité, d’autre part par la capacité de l’interprète à ne pas se dérober devant la difficulté pragmatique tout en développant une vision artistique de la pièce, par-delà la technique ou les stéréotypes parfois empesés que peut charrier la valse.

La deuxième piste s’inscrit dans la grande tradition des transcriptions opératiques que Michel Dalberto avait, dans le magistral Un piano à l’opéra (RCA, 2004), remis à la mode via quelques exemples lisztiens. La Barcarole des Contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach s’ouvre sur un prélude d’1’30 en 12/8. Il amène petit à petit le « vrai » thème en 6/8. Trois parties s’articulent :

- une basse légère, que l’interprète n’hésite pas à jouer presque comme un contretemps (2’06 et 2’15, par ex.),

- le thème, et

- des arpèges cristallins pour habiller la chose.

Les plans sonores sont joliment caractérisés. Puis le thème envahit les aigus avec le commentaire des graves. De délicates tentations modulantes et des crescendi-decrescendi donnent de la chair au développement sans que la pianiste ne se départisse jamais de la retenue qui sied à la pièce. Une brève respiration en 12/8 annonce l’apaisement de la coda où le rythme caractéristique ne tarde pas à s’épuiser.

Deux extraits de Frühling (Printemps), l’op. 57 du compositeur, nous propulse dans la « musique de salon » qui s’assume.

« Zehpyr », en Ré bémol fait souffler le vent du bariolage sur le clavier. Des fragments mélodiques apparaissent à l’aigu puis dans le grave. Une section en do dièse mineur fait gonfler la houle. Ensuite, le bariolage en Ré bémol reprend. Etsuko Hirose traite avec sérieux cette musique en lui insufflant les inégalités, les nuances et les respirations nécessaires pour rendre délectable une telle proposition.

Une « Liebeswalzer » en La bémol complète le tableau printanier. Elle est d’autant plus charmante que l’artiste semble se goberger autant des notes que de l’esprit et du potentiel de la partition. Kitsch ? So what, bb? Cette esthétique datée n’est en rien contradictoire avec l’intérêt musical. Merde à cette idée que la modernité est un critère à l’aune duquel il faudrait juger la culture ! L’inactualité, donc la diachronicité du beau, est une voie tout aussi sexy à explorer. Pour preuve, si besoin était, la section centrale en do mineur sait être créative dans son traitement de l’émotion et de la contrainte ternaire. L’introduction est alors reprise pour lancer la réexposition du thème. Définitivement charmant et supérieurement rendu, avec

- élégance (l’usage habile et discret de la pédale de sustain se marie idéalement à la vigueur des doigts),

- éloquence et

- feeling.

Pièce chérie des transcripteurs, la mort d’Isolde version Moszkowski était, dit l’interprète, préférée à la version Liszt par Earl Wild dont même un sourd pourrait dire que, en transcription, le gars touchait son calot.

Après un prélude retenu en la mineur (sort of), advient le Molto moderato en La bémol. Etsuko Hirose excelle à rendre les flux et reflux d’intensité qu’avive le Un poco più mosso en Si, sous une apparence étale permise par un jeu d’une admirable clarté. L’artiste veille à contraster sans se complaire dans des fortissimi toujours très brefs, y compris dans l’explosion écrite triple forte… sur quatre portées.

Le retour au calme bruisse ainsi qu’il sied jusqu’à la lente extinction des quinquets, incluant une respiration juste avant l’avant-dernière mesure pour poser l’intervalle harmonique le plus aigu de la pièce intervalles harmoniques – ne blessons pas les yeux des connaisseurs qui liraient « accord » pour désigner deux notes jouées simultanément, la tradition n’accordant, haha, ce terme qu’à partir de trois notes, et encore, pas n’importe lesquelles.

Bref, transcription convaincante ; et interprétation où la virtuosité indispensable sait s’incliner devant une belle délicatesse.

Des Quinze études de virtuosité op. 72, la pianiste retient la treizième – celle dans la vicieuse tonalité de la bémol mineur, avec sept zigouigouis à la clef qu’agrémentent, çà et là, doubles dièses et bécarres mijotés avec soin. L’indication Molto animato n’effraye pas l’exécutante dans une pièce qui sonne plutôt avec un charme schumanno-chopinique (il y a un p’tit côté op. 9 n°1 dans l’amorce du morceau) – même si le livret l’assimile davantage aux « Feux follets » de Liszt. Sur une basse bariolante, une main droite en intervalles harmoniques. Des modulations déploient le thème : de la bémol, on passe promptement à la. Puis cinq dièses surgissent avant de basculer en La bémol pour la partie centrale.

Ces mutations captivent l’oreille bien au-delà de l’aspect technique inhérent à un concept associant « étude » et « virtuosité ». L’attention apportée à l’interprétation des passages moins pyrotechniques en témoigne. Une nouvelle fois, l’artiste propose une exécution qui considère l’œuvre avec le respect dû. Clarté digitale, maîtrise du discours, aisance technique et investissement personnel (ainsi de la pédale qui fond le dernier octave dans l’arpège de La bémol – on retrouvera le procédé inversé à la fin d’« En automne ») élèvent cet exercice jusqu’à en faire un ravissant nocturne de concert.

Suit une série de quatre pièces brèves (moins de trois minutes), illustrant le choix de l’interprète de composer un récital, pas juste une série de morceaux. Les deux premiers sont extraits des Sechs Phantasiestücke op. 52.

« Zwiegesang » (double chanson amoureuse en Bb), fait dialoguer l’alto avec le soprano. C’est mimi tout plein et, par la précision du rendu comme par la sensibilité du toucher, démontre l’art pianistique de l’interprète autant que le font les partitions avec plein de notes.

« Die Jungleurin » (la jongleuse) en Eb fonctionne en staccato sur un principe d’écho entre les différentes voix (soprano, alto, ténor, sur une basse tenace) exploitant, alla Moritz, un large ambitus du grand clavier à sa disposition. Conforté par le brio technique qui n’est pas souvent dissociable de Moszkowski, le résultat ne manque ni de trouvailles interprétatives, ni d’esprit dans la réalisation.

Parmi les Pièces caractéristiques op. 36, les deux moins méconnues sont dissimulées dans le deuxième cahier.

En 12/8 et si bémol mineur, « En automne » s’annonce « véloce ». Sur une main gauche fonctionnelle, la main droite déroule ses tombereaux de doubles croches. Puis les rôles s’inversent. Sans que ne s’interrompe le tourbillon continu des feuilles ou de la pluie, une mélodie octaviée surnage. La répartition liminaire revient au mitan. Puis, emporté par la fougue, le compositeur exploite le piano, à son habitude, dans l’extrémité des aigus « con tutta forza » d’après la partition, sans se départir d’une légèreté constante dans les faits. C’est évidemment ultratechnique, mais on l’oublie aisément tant la partition se révèle captivante et l’interprète désireuse de musiquer autant que de jouer.

« Étincelles », en 3/8 et Si bémol (majeur, cette fois) s’affiche « Allegro scherzando ». Autant dire que ça gigote et ça rebondit avec un beau contraste entre staccato sur ressort et legato enivrant. Après un pont modulant comme les aime Moritz Moszkowski, l’exploration des extrêmes aigus, rythmée par une main gauche motorique, se fait à toute berzingue mais avec délicatesse (très légers ritendi marquant la logique des phrases, comme à 0’56). Le retour du motif initial annonce un grand da capo de fait avec sa coda. C’est impressionnant, réjouissant et roboratif.

Des trois Klavierstücke in Tanzform op. 17 (incluant itou un menuet et une valse), Etsuko Hirose retient la grande Polonaise liminaire en Ré. Après une introduction solennelle, le thème s’élance, judicieusement swingué comme une danse. La tentation du mineur permet à un second motif de se glisser, moins dansant mais pas moins entraînant. L’apaisement propre au troisième motif n’oublie pas pour autant de balancer comme pour préparer le retour grondant de la fougue des octaves, des accords et des accents que peinent à contenir les ritendi de rigueur.

La lave bouillonne dans un quatrième motif modulant, sans altération à la clef. Une rageuse marche chromatique précipite le retour du premier thème en Ré, dans le registre grave d’abord. Une coda virtuose couronne la chose entre solennité et étincelles. Bien menée, solidement interprétée, cette polonaise remplit son contrat de défi technique visant à impressionner et de variété thématique permettant de divertir l’auditeur.

On quitte la Pologne pour gagner l’Espagne avec les trois dernières pistes du disque. La Guitare op. 45 n°2 ouvre le bal avec un Allegro comodo en Sol pris à vive allure en différenciant les trois plans :

- à la senestre, rythme,

- mélodie et contretemps à la dextre.

La tension entre passages sautillants et mélancolie énigmatique est particulièrement bien menée. Le passage central concentre cette hésitation manifestée par le dialogue entre

- triolets et croches d’une part,

- rythmes et traits d’autre part.

La réexposition du thème permet de boucler l’affaire sur une minicoda pimpante.

Le Caprice espagnol op. 37, en la et 3/8, démarre « vivace » et sur les chapeaux de roue. La répétition très guitaristique est parfaite pour les p’tits marteaux itou. Elle cède provisoirement le lead à une sorte de valse viennoise sous acide. Des guirlandes arpégées concluent ce premier mouvement. Un passage « meno mosso » culbute la tonalité et la trousse dans une sorte de Fa qui brinquebale comme le rythme, cahin-caha, jusqu’à ce que la mélodie se fraye un chemin vers la lumière. Moritz Moszkowski s’amuse avec le minerai hispanisant qu’il fagote avec art :

- basses sur les premier et troisième temps,

- sixtes enchaînées,

- notes répétées,

- pirouettes en triples croches façon castagnettes pour faire pulser les respirations…

Une modulation ramène le thème initial en la à la surface, avant qu’une embardée et sa marche chromatique ne proposent une coda en La majeur jusqu’à une preste cavalcade « con somma bravura » et « martellato » qui va courir le clavier de droite à gauche. Une telle musique et un tel brio produisent beaucoup d’effet sur l’auditeur, bien sûr, mais l’on apprécie d’y retrouver en prime les caractéristiques de l’interprète : aisance digitale, refus du vacarme et désir de musicalité.

Notre escapade espagnole ou presque s’achève à l’opéra, avec la transcription de la « Chanson bohème » de Carmen. Une paraphrase brillante et morcelée autour de la séguedille amorce la transcription jusqu’au Con moto de la chanson proprement dite. Les contrastes toniques proposés par l’interprète ainsi qu’une main gauche d’une fiabilité irréprochable habillent avec art l’exercice.

Il vaut mieux : plus les refrains passent, plus la partition se diabolise. C’est époustouflant de dextérité, mais aussi chamarré à souhait grâce aux nuances et au plaisir du détail. On pense aux « Variations sur Carmen » façon Volodos – Bizet – Horowitz (Piano transcriptions, Sony, 1997) mais s’ajoute ici un souffle exigé par les 7’ de performance.

En conclusion, rien d’étonnant à ce qu’une telle artiste se soit acoquinée avec Cyprien Katsaris :

- semblables moyens superlatifs,

- semblable gourmandise transformant l’acrobatie technique en émotion esthétique,

- semblable curiosité pour la transcription et les répertoires rares.

Et le résultat est à la hauteur du Chypriote fou : c’est – pardon pour le terme technique – super.

Pour écouter le disque en intégralité, c’est ici.

Pour l’acheter, c’est là.