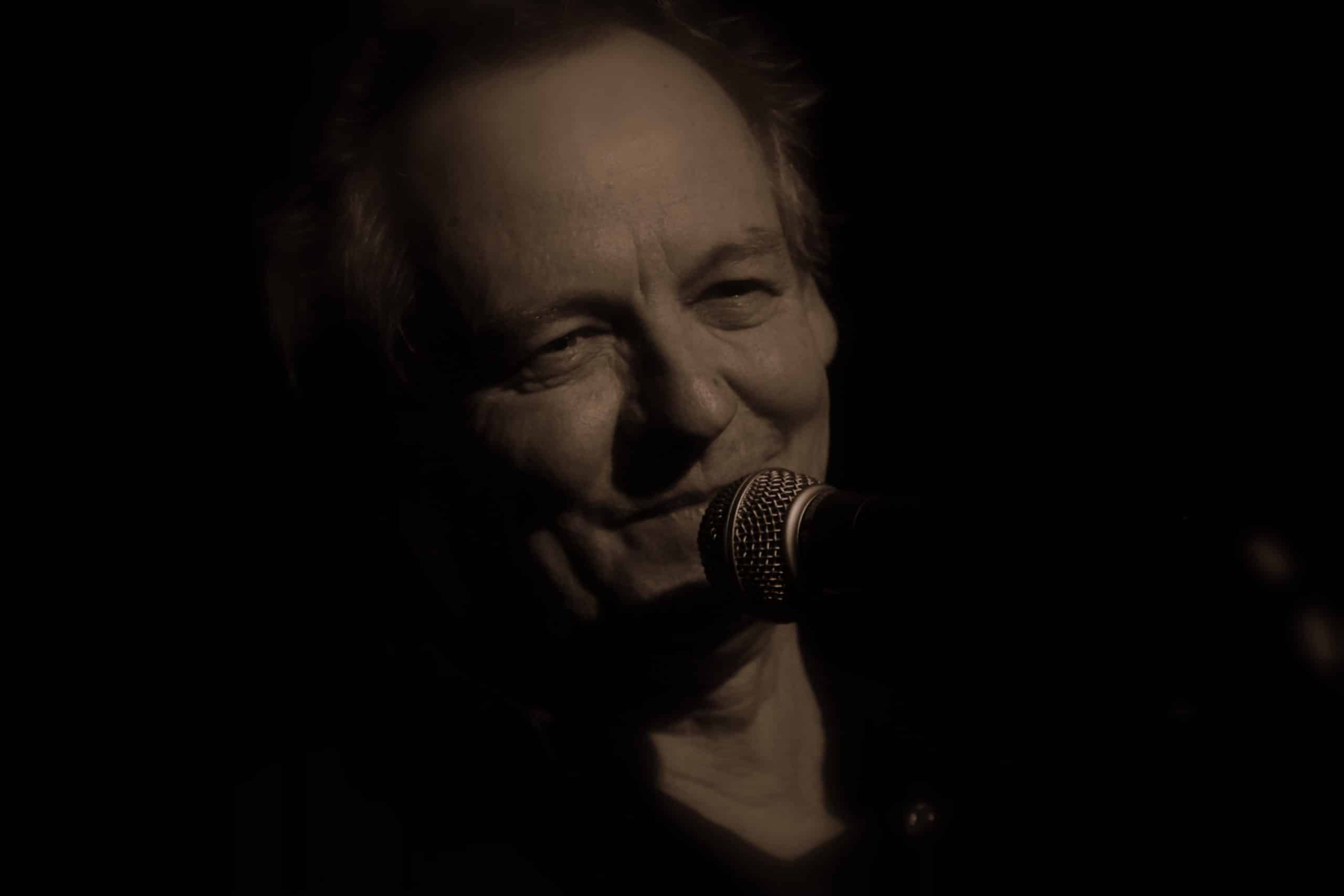

Claudio Zaretti, Le Scénobar, 20 novembre 2021

C’est un Claudio Zaretti boosté par le manque qui débaroule sur la scène parisienne du Scénobar, sis métro Ménilmontant. Voilà long de temps qu’il n’a pu fredonner un set complet pour réjouir aficionados et curieux pris dans ses filets. Les habitués de ce site ont eu l’occasion de lire, en six ans, cinq chroniques sur quelques-uns de ses précédents tours de chant. Pour les autres, caractérisons le travail du zozo comme celui d’un feel-good-singer, jamais mieux servi qu’en duo guitare-voix. Feel-good, car alternant judicieusement énergie, mid-tempo et aquarelles qui, selon l’expression de Victor Hugo, « ont quelque chose de personnel pour tout le monde » ; mais certainement pas feel-good au sens de gnangnan voire mièvrement consensuel.

Le laisse subodorer la chanson d’ouverture, « Mamzelle Révolte », où il interpelle la susnommée en lui demandant ce qu’il restera d’elle quand elle sera riche et aura des bagues à chaque doigt. Résonneront dans la même chambre d’écho, plus tard,

- l’ode à « Liberté, ô ma statue », cette garce proprette qui se garde bien de « faire un tour là où c’est sale », puis

- « Utopie, utopia », éloge de l’élan vital poussant les jeunes aux cœurs bien faits à entreprendre leurs « p’tites révolutions ».

Pour autant, Claudio Zaretti n’a rien d’un chanteur engagé à la petite semaine. Rien non plus du jusqu’au-boutiste tâchant de transformer ses colères d’antan en gagne-pain façonnant une image de gauchiste rebelle fossilisé. Bien qu’il se produise souvent dans de jolis théâtres, il garde, vissé à son répertoire, l’astuce du chanteur de bars roué, celui qui est là avant tout pour que les gens, venus l’entendre avec enthousiasme ou subissant son travail au hasard d’une sortie improvisée, kiffent la vibe.

Aussi ses récitals trouvent-ils une unité moins dans la veine politique que dans la veine autobiographique. Le « je » est omniprésent, se masquât-il parfois derrière des personnages tel ce « Manouche » qui, prolongeant le « Temps des gitans », le fascine comme Maria Suzanna fascinait Michèle Bernard. Claudio Zaretti n’incite pas à voter LFI, il peint

- ses creux et ses pleins,

- ses joies et ses peines,

- ses fantasmes et ses réalités

avec une honnêteté pudique que relèvent joliment

- un sens du groove guère étonnant chez le contrebassiste qu’il est,

- une intuition habile qui lui permet de trousser la mélodie qui reste, et

- une aisance guitaristique jamais démonstrative qui réjouit les esgourdes en faisant battre les oreilles.

Jamais on ne se peut ennuyer, lors d’un concert de Claudio Zaretti, que l’on soit un habitué ou un auditeur de passage. Les rythmes, les atmosphères, les sujets changent, tournoient, virevoltent, dessinant le portait d’un artiste capable de parler de lui, donc de nous, sans nous saouler avec sa petite personne ni avec la nôtre – n’est pas Orelsan qui ne veut pas. Point de grands sujets, de grands machins, dans son travail, mais le portrait d’un homme dans lequel s’incarnent des grands sujets, des grands machins.

- La condition humaine (« Lacrymal »),

- le fascisme décomplexé (ce « ver peut-être encore dans le fruit » que décrit « Nunca más ») et

- le « cycle de la vie » qu’évoque une chanson inédite proposée ce samedi soir,

tissent des liens entre les textes et des problématiques profondes.

À cela s’ajoutent les liens entre les textes et les expériences de nous autres, simples mortels, parmi lesquelles

- ce souvenir joyeux de jeunesse (le tubesque « On a vingt ans », qui rappelle « Où est passée not’ jeunesse ? », rare sur scène et omise ce soir-là),

- cette peinture nostalgique d’un détail de l’enfance (en l’espèce, cette « chanson que l’on écoute en partant en vacances » évoquée dans un autre inédit),

- cet hommage au père disparu (« Loin des yeux, près du cœur »),

- cet amour pour un chien « parti vers les étoiles » (« Kiki ») ou pour… un amour qui se délite et persiste à la fois (« Septembre »).

Le dialogue entre la singularité du chanteur et la pluralité de son auditoire – ce « toi qui écoutes » croqué dans la chanson très réussie du même nom – passe notamment par

- l’insertion de fantasmes ou de réécritures qui subliment ou étoffent nos existences (« Depuis le temps »),

- les exotisent (le super efficace « Cosmos Hôtel ») ou

- les rendent plus belles (« Chanson des îles »).

Le résultat est remarquablement pertinent et percutant. De bout en bout, les spectateurs restent suspendus aux lèvres et aux doigts du chanteur. L’ambiance est

- chaleureuse,

- électrisée quand il faut,

- vibrante comme dans une mythique boîte à chansons de jadis,

- maîtrisée par l’artiste et

- autodisciplinée par le respect qu’imposent la modestie et le talent de Claudio Zaretti.

Ne nous payons pas de mots : quelle bonne et belle soirée nous vécûmes au Scénobar, un lieu audacieux tenu par une taulière à bonnet qui sait ce que chanson veut dire – c’est assez rare pour ajouter une cerise sur la délicieuse tartelette zarettique !