I. Le projet

Ce 12 décembre, vous serez les bienvenus sur la goélette joyeuse et méditative qui cingle vers Noël et vous invite au triple voyage musical !

- Voyage dans le temps, mêlant les époques pour laisser sonner les différents langages harmoniques

- préparant la venue du Seigneur,

- louant sa Création ou

- méditant sa Parole.

- Voyage dans les sensibilités car mots, notes et harmonies s’interpolent, se questionnent, se défient et se réconcilient dans la résonance que leur réservent l’église de Saint-André de l’Europe et le cœur de chacun.

- Voyage dans

- nos propres histoires,

- notre propre perception de Noël,

- nos propres émotions de fin d’année que tentent de faire vibrer les œuvres ici réunies

- en solos,

- duos et

- trio.

Plutôt qu’un parcours chronologique et monochrome,

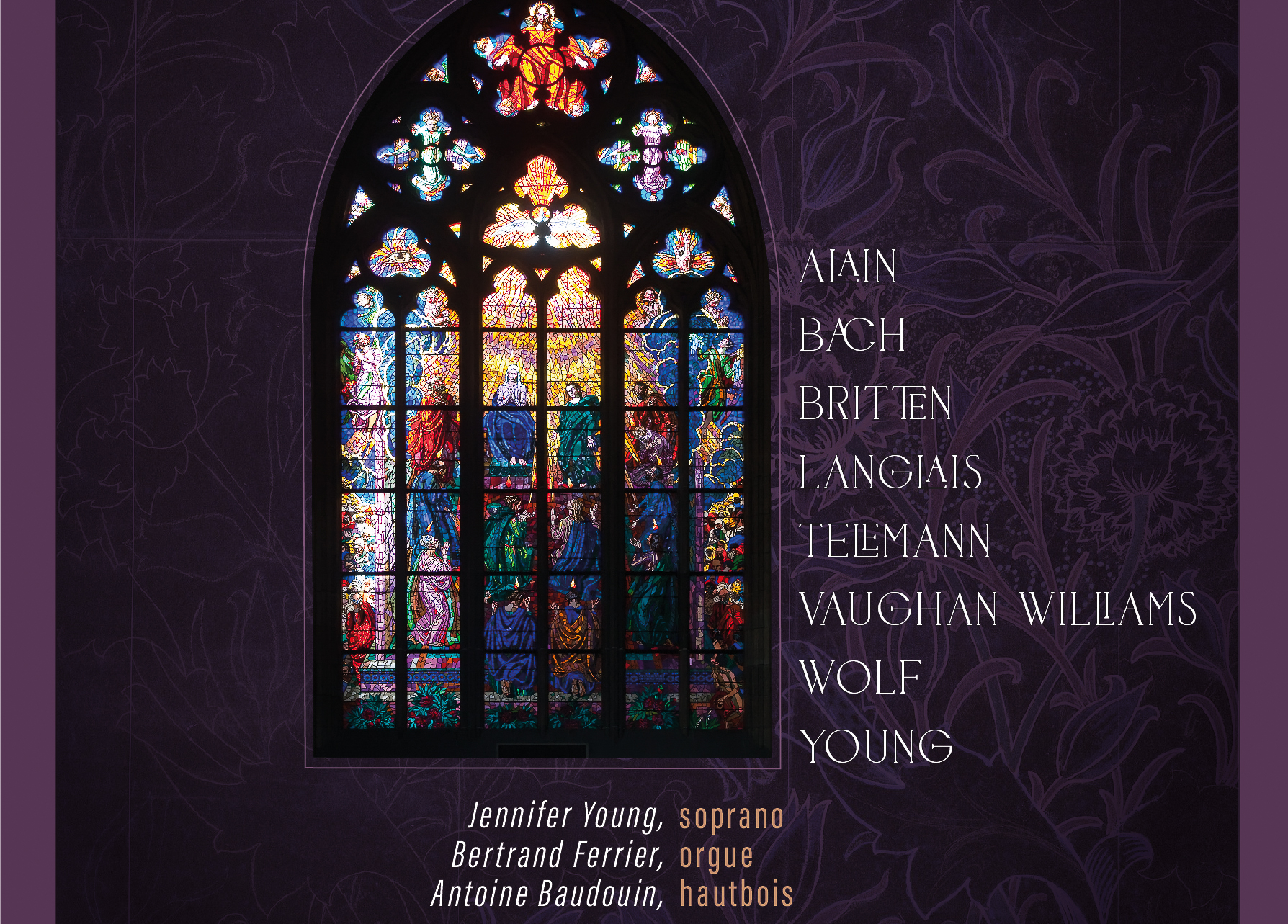

- la soprano Jennifer Young,

- le hautboïste Antoine Baudouin et

- moi-même-en-personne,

soit les trois musiciens-mixologues qui sévissent ce soir, avons souhaité assembler dans un grand shaker artistique

- pièces chantées ou instrumentales,

- répertoire canonique et création contemporaine,

- musique écrite et improvisée.

Avant le début des festivités, ils invitent chaque spectateur à secouer la tête pour faire tomber le bruit du monde qui encombre nos conduits auditifs. Ainsi, le temps d’un concert, quels que soient

- votre foi,

- vos compositeurs d’élection et

- votre état d’esprit du soir,

vous pourrez voguer sur les flots épiques que, toute époque confondue, compositeurs et interprètes ont fendus afin d’évoquer la plus folle espérance des petits êtres à deux pattes et deux bras qui s’agitent sur l’orange bleue :

- la venue,

- la présence et

- le retour

d’un dieu ayant choisi de s’incarner parmi eux. La traversée dure environ 1 h 10. Elle est gratuite. L’entrée est libre, la sortie aussi. Néanmoins, si certains ont la possibilité de laisser dans les corbeilles prévues à cet effet qui une liasse de billets de 200 €, qui quelques ronds de carotte, cela nous permettra de

- financer

- les affiches,

- les programmes et

- les frais de SACEM,

- saluer la paroisse qui nous accueille et, soyons foufous,

- gratifier les musiciens invités.

Si, au contraire,

- vous êtes légers d’argent,

- venus sans picaillon ou

- hostiles à l’idée de soutenir

- troubadours,

- diseurs de bonne aventure et autres

- femmes à deux têtes,

vous êtes aussi les bienvenus, car nous serons heureux d’accueillir tous ceux qui auront affronté le blizzard du décembre parisien pour venir, osé ne pas « rester chez chez » malgré les conseils longtemps proférés par tant de farceurs, et d’renoncé à la tentation de notre pire concurrent, aisément déclinable : le trio chocolat chaud – plaid – petit film de Noël chéri. Bon concert !

II. La set-list

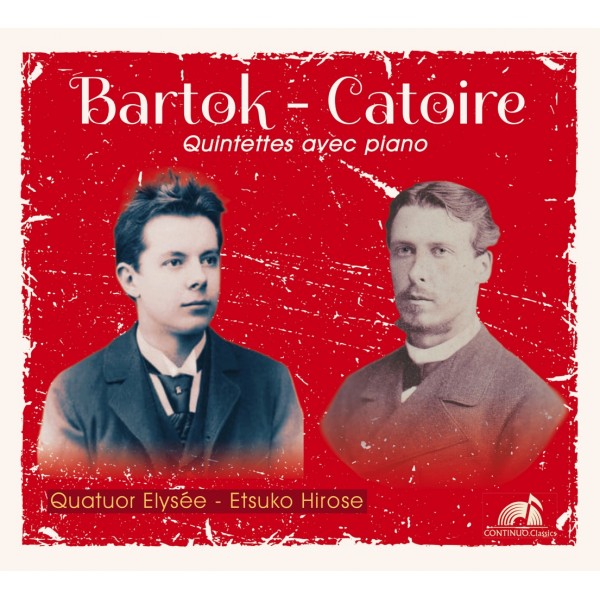

- Johann Sebastian Bach (1685-1750) : « Quia respexit » extrait du Magnificat | en trio

- Claude Balbastre (1724-1799) : « À la venue de Noël », extrait du Premier livre de noëls | orgue

- Ralph Vaughan Williams (1872-1958) + William Blake (1757-1827) : « Infant Joy », extrait des Ten Blake Songs | soprano + hautbois

- Georg Philipp Telemann (1681-1767) : « Grave » et « Allegro » extraits du concerto en Ut mineur | hautbois + orgue

- Jehan Alain (1911-1940) : « Ave Maria » | soprano + orgue

- Benjamin Britten (1913-1976) : « Niobe », extrait des Six Metamorphoses after Ovid | hautbois

- Johann Sebastian Bach : « Nur ein Wink von seinen Händen », extrait du Weinachtsoratorium | en trio

- Ralph Vaughan Williams + William Blake : « The Lamb », extrait des Ten Blake Songs | soprano + hautbois

- Jean Langlais (1907-1991) | Cinq extraits des Pièces pour trompette et piano | hautbois + orgue, hé oui

- Jennifer Young (née en 1978) | « Pergolesi variations » | soprano

- Claude Balbastre : « Quand Jésus naquit à Noël », extrait du Premier livre des noëls | soprano

- Hugo Wolf (1860-1903) : « Führ mich Kind nach Bethlehem » | en trio

- Benjamin Britten : « Pan », extrait des Six Metamorphoses after Ovid | hautbois

- Traditionnel + Jennifer Young (harmonisation) + Bertrand Ferrier (improvisations) : « Veni Emmanuel », création | en trio

- Pour le bis, voyons le moment venu si quelqu’un n’en veut.

Paroles et traduction des airs à découvrir in situ.

Rendez-vous vendredi 12 décembre, 20 h

Église Saint-André de l’Europe | 24 bis, rue de Saint-Pétersbourg | Paris 8

Entrée libre, sortie aussi, mais concert bien quand même

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)