Slava Guerchovitch, « Born in Monaco » (Odradek) – 3/4

C’est à Pierre et Pascal Gaudin, victimes de la guerre, cette connerie, qu’est dédié le rigaudon du Tombeau de Couperin de Maurice Ravel, cette suite en six épisodes dont nous avons commencé l’exploration tantôt. En Ut et « assez vif », le quatrième mouvement conduit l’interprète à

- faire cliqueter ses doigts,

- équilibrer les intensités pour suivre le parcours de la mélodie et ménager des effets de surprise dans les répétitions ou reprises,

- varier les attaques et les touchers, mais aussi

- redessiner sans cesse un rythme à la fois évident et sachant tant se suspendre que cahoter.

La partie centrale, modulant sur un tempo moins vif, révèle un Slava Guerchovitch attentif à laisser

- rebondir sa main gauche,

- résonner les harmonies ravéliennes et

- se découper nettement les circonvolutions de la main droite.

Le puissant contraste annonçant le retour de la partie A ne souffre pas contestation.

- Vigueur,

- nuances et

- sobriété des effets

séduisent.

Le menuet en Sol, dédié à Jean Dreyfus, proche de la « marraine de guerre » chez qui Maurice Ravel a fini d’écrire son Tombeau, est annoncé allegro moderato. Le musicien en rend l’aspect naturellement

- dansant,

- gracieux et

- léger,

avec l’once de gravité que distille la palpitante harmonisation du thème. Le piano, excellemment réglé par Colette Audat, permet d’apprécier les variations de registre qui font pétiller cette première partie. La musette en en Si bémol, elle-même en forme ABA, travaille le contraste entre accords affirmés et réponses en octaves dissociés. Slava Guerchovitch ne s’y dépare pas

- d’une nécessaire netteté,

- d’une vision d’ensemble qui évite la fragmentation du propos et

- d’une conscience sonore qui lui permet d’optimiser le spectre de nuances proposé avec précision par le compositeur, entre pianissimo et fortissimo, avec ou sans sourdine.

Le retour du motif et de la tonalité liminaire confirme la bonne impression que fait cette interprétation,

- arrivée du balancement de la main gauche,

- coda et

- neuvième finale

inclus.

Reste le plat de résistance, la toccata dédiée à Joseph de Marliave, défunt époux de Marguerite Long, laquelle créera (et bissera) l’œuvre. Lancée par des mi répétés, le mouvement s’enhardit de modulations stimulantes aux résonances parfois presque hispanisantes.

- La finesse du toucher,

- la fluidité des changements de tempo, et

- la discrétion de la pédalisation,

contribuent à la sensation de fluidité privilégiée par le compositeur sur celle de brio pyrotechnique souvent priorisé dans le concept de « toccata ». La modulation centrale, avec ses six accidents à l’armature, n’échappe pas à cette exigence que s’applique le pianiste. Certains regretteront sans doute que Slava Guerchovitch ne se serve pas de sa technique pour en faire davantage et ébaubir l’auditeur par des effets longtemps considérés comme consubstantiels à toute toccata. En réalité, le jeune pianiste garde le cap

- d’une rigueur intelligente,

- d’une attention juste au texte, et

- d’une précision qui fait sonner le piano plutôt que résonner une virtuosité.

Celle-ci, dont le mélomane aime à raison se goberger, semble ici vécue non comme une qualité à paillettes mais comme un outil qui donne de l’étoffe à une œuvre, et pas que dans la redoutable coda. L’aisance technique et artistique du pianiste confère

- une unité aux mutations ravéliennes,

- une énergie transcendant les pages énergiques de la toccata, et

- une musicalité à ce flux vibrant offert aux pianistes de qualité supérieure.

Après un Bach foufou et un Ravel direct, deux options radicales qui témoignent d’une personnalité polymorphe, quel sort Slava Guerchovitch réserve-t-il à la « fantasia quasi sonata » de Franz Liszt qu’il a choisi pour conclure son premier enregistrement ? Réponse dans une prochaine notule !

Pour acheter le disque, c’est par exemple ici.

Pour l’écouter gracieusement en intégrale, c’est par exemple là.

« Cantique » by Estelle Revaz et Facundo Agudin (Neos) – 5/5

Inspirés par quatre peintures d’Arnold Böcklin, les quatre Poèmes op. 128 de Max Reger encadrent deux œuvres pour violoncelle et orchestre. Le couple final comprend en premier lieu L’Île des morts, un mouvement « molto sostenuto » qui commence triple piano dans les tréfonds des cordes.

- Le déploiement de l’orchestre,

- l’intervention de pupitres,

- le recours au tutti,

- la relative souplesse du tempo et

- les jeux chromatiques

construisent une narration fuligineuse où se mêlent ténèbres et tensions. L’orchestre joue avec gourmandise

- des changements de registres,

- des itérations de motifs et

- des variations de couleurs

offertes par la science de Max Reger.

La direction de Facundo Agudin conduit ses troupes à travers les brumes affriolantes, dessinant un collectif cohérent et éclairé par des solistes convaincants (notamment la clarinette et le cor anglais, chouchous de la partition). La lumineuse modulation en Ré bémol amène à un apaisement en fade out très réussi… avant la Bacchanale vivace servant de finale.

- Motorisme des cordes,

- contretemps tonifiants,

- notes répétées bondissantes,

- pizzicati et sforzendi puissants,

- changements d’intensité énergisants

ne manquent pas d’efficacité.

- La souplesse de la direction,

- l’engagement des instrumentistes,

- l’équilibre de l’ensemble et

- l’évidence qu’un souffle commun court sur ces quatre pièces

rendent raison d’une partition bien plus riche que sa dimension programmatique ne pourrait le laisser supposer.

D’ailleurs, comme pour laisser résonner cette jubilation orchestrale, Michaela Wiesbeck, chargée de l’édition et du mastering, ménage vingt secondes de blanc à l’issue de cette dernière piste, laissant l’auditeur guilleret se demander si le silence après du Reger, c’est encore du Reger…

Pour acheter le disque, c’est par exemple ici.

« L’Atelier du tripalium », Mariette Darrigrand (Équateurs, 2024) – 2/6

La thèse de Mariette Darrigrand, évoquée ici : « travail » ne vient pas de tripalium, cet instrument de torture – prémices validées, comme les délires – au sens étymologique, tu penses – qu’elles inspireront, par le groupe éditorial Humensis, propriété de la Scor, entreprise affichant près de vingt milliards d’euros de CA et dirigée depuis 2023 par un ancien patron des espions malsains de Palantir, ce n’est pas rien. Donc, contrairement à ce qu’affirment les gauchistes et les cossards, l’équivalent des rastaquouères pour les affidés du grand patronat, le travail, c’est TOUJOURS cool, personne ne peut rien dire là contre.

Cet acte de foi est le stigmate d’une forte appartenance droitière : autant la gauche s’est appropriée les travailleurs, autant la droite se présente comme la championne du travail. Le rappellerait si nécessaire la « niche parlementaire » que les toutous du LR – pas mes chiens préférés, on l’aura pressenti – ont commencé d’utiliser ce 6 février 2025 « pour aider la France qui travaille » et dénoncer les bénéficiaires de diverses prestations sociales, aka les « bénéficiaires de l’assistanat ». La technique consiste à

- cliver,

- opposer,

- dresser

les uns contre les autres, et au premier chef les exploités contre les plus fragiles. Selon la théorie vaseuse – pléonasme – des députés LR, ces privilégiés sans vergogne ni compétence, l’un allant souvent avec l’autre, notre société serait composée,

- d’une part, des vaillants, bons patriotes, qui travaillent et grâce auxquels « nous avons les moyens de protéger tous les Français contre les risques de la vie (handicap, vieillesse, maladie) » ;

- d’autre part, des vampires qui sucent le lait de « l’assistanat » offert par l’État et les collectivités, se gobergeant par exemple grâce aux faramineux RSA ou APL (in : Le Monde, 6 février 2025, p. 9).

L’absurdité de cette partition a beau n’être qu’un piètre outil de communication (lors de la niche de février 2025, il est annoncé certain que « les textes présentés ont peu de chance d’être adoptés », le but n’est donc que de buzzer les Français), elle n’en contribue pas moins à tenter de monter « la France qui travaille » contre « la France qui profite ». Le procédé est connu worldwide :

Les néolibéraux soutiennent qu’un État cherchant à changer la situation sociale d’un pays par le biais de dépenses publiques et de programmes sociaux

- récompense l’échec,

- alimente la dépendance, et

- subventionne les perdants.

(George Monbiot et Peter Hustchison, La Doctrine invisible. L’Histoire secrète du néolibéralisme et comment il est arrivé à contrôler nos vies [2024], trad. Mathilde Ramadier, Éditions du Faubourg, 2025, p. 12)

Dans une France exsangue, sauf pour les politiciens de tout bord dont les rémunérations et avantages continuent de donner une idée de ce qu’est, loin de l’assistanat, la véritable extravagance, la stratégie LR, pour grotesque qu’elle paraisse, comporte deux dangers. D’une part, elle est délétère intellectuellement et potentiellement nuisible aux plus précaires, stigmatisés comme des profiteurs. D’autre part, elle tend à faire peser un soupçon indigne sur les personnes ne disposant pas d’un emploi ou regrettant la pénibilité de celui qu’elles occupent. Or, comme le rappelait le Front de gauche dans son programme 2012, l’une des caractéristiques majeures du capitalisme néolibéral tel qu’il s’applique en France, c’est « la généralisation de la précarité », ce « fléau qui ronge petit à petit les forces vives du pays » (L’Humain d’abord. Programme du Front de gauche et de son candidat commun Jean-Luc Mélenchon, E.J.L. / Librio, 2011, p. 17). Dans la réalité, ce ne sont évidemment pas les entreprises qui sont victimes de la supposée désaffection des Français pour le travail ; c’est le comportement des grands prédateurs capitalistes qui victimise

- les travailleurs précaires

- (smicards,

- temps partiels,

- autoentrepreneurs forcés…),

- les chômeurs et

- les exclus en général.

Prétendre que la réalité est inverse serait cocasse si ce n’était à ce point scandaleux. Cependant, la rhétorique LR a l’avantage de faire résonner les propos de Mariette Darrigrand. Pour elle comme pour les pantins siglés LR, trop de Français sont structurellement hostiles à l’idée même de travailler. Voilà le malheur de notre nation qui, sans cela, aurait tout pour réussir. Honnis soient ceux qui ricaneraient en pensant aux boulots plus que tranquilles de ceux qui se permettent de dénoncer les pas-fanatiques du travail… et rendez-vous presque bientôt pour la suite du compte-rendu !

Jean-Nicolas Diatkine et Estelle Revaz jouent Schumann et Brahms, Musée Jacquemart-André, 2 février 2025 – 2/3

Jean-Nicolas Diatkine et Estelle Revaz le 2 février 2025 au musée Jacquemart-André (Paris 8). Une évocation d’après Rozenn Douerin.

La « seule œuvre vraiment pour piano et violoncelle » du catalogue schumannien, Estelle Revaz la connaît sur le bout des menottes. N’a-t-elle point mis au centre de son disque sur l’Inspiration populaire les Cinq pièces dans le ton populaire de Robert Schumann ? Ce soir de récital au musée Jacquemart-André, le cycle en cinq mouvements est à nouveau au centre de la set-list. Il s’ouvre sur « Vanitas vanitatum », un mouvement qui doit être joué « avec humour ». Aux spectateurs qui ont tous plus ou moins suçoté une flûte de champagne, Estelle Revaz propose d’être « bourrés ensemble comme un unijambiste qui a trop bu ». Le projet n’a pas l’air d’effrayer le public, pourtant chenu, même quand il se traduit musicalement par

- un rythme très marqué,

- des glissades savoureuses et

- des répétitions aguichantes.

Le piano passe du statut d’accompagnateur discret à celui de moteur narratif, le violoncelle répondant à ses traits. On s’enivre donc du travail de Jean-Nicolas Diatkine et d’Estelle Revaz, avec son lot

- d’hésitations savantes,

- de fougue canaille et

- de burlesques retournements de situation,

le tout exécuté avec ce qu’il faut

- de distinction pour protéger le grotesque de la vulgarité,

- d’engagement pour rehausser la (légère) drôlerie de finesses interprétatives bienvenues – car, d’inspiration populaire ou non, nous oyons – tatataaa – une fort belle partition, et

- de musicalité pour ne pas réduire la pièce à un projet programmatique justifiable mais limitant.

Au piano plus foufou et percutant d’Anaïs Crestin, accompagnatrice habituelle d’Estelle Revaz, Jean-Nicolas Diatkine substitue

- une retenue sémillante,

- une légèreté affriolante et

- une sorte de décalage qui fait la patte de l’interprète, en soliste comme en accompagnateur,

comme s’il était à la fois dans le feu de l’action et en observation, la performance consistant à faire de cette ambivalence la force singulière d’une interprétation sans jamais la rendre

- froide,

- rigide ou

- terrrrriblement sage, autrement dit ennuyeuse.

Le mouvement suivant, à jouer « lentement », permet

- au violoncelle de s’épancher,

- au piano de balancer avec délicatesse donc sans mièvrerie, et

- à la mélodie de froufouter à son aise, habillée d’un accompagnement simple.

En vivifiant la qualité d’écoute, la modulation permet de mieux percevoir

- le travail commun sur les piani,

- la construction d’un son où chaque musicien trouve sa place variable, et

- une agogique qui, loin de se réduire à une série de ralentis, semble

- intériorisée,

- intégrée dans la respiration musicale et, en dépit d’un temps de répétition que l’on sait avoir été court,

- presque intuitive à l’aune de ce qui peut être perçu (donc à l’aune de l’essentiel).

Le troisième mouvement doit être joué « pas vite, avec beaucoup de sonorité ». La partition exploite joyeusement

- les plaisirs de l’itération,

- les richesses de l’harmonisation et

- les variations de registres dont les artistes font leur miel.

Pour autant, rien de surchargé. Le tempérament volontiers volcanique d’Estelle Revaz et la placidité profonde de Jean-Nicolas Diatkine trouvent dans cette œuvre de Robert Schumann un creuset où fondre – sans les confondre, haha – leurs personnalités artistiques.

- Le simple est beau et non pataud,

- le virtuose est fluide et non show-off,

- les contrastes sont intenses et non vulgaires, et

- les arabesques du piano savent être envolantes – et hop – sans être uniquement frivoles, de même que ses staccati savent être bondissants sans se contenter d’être désinvoltes.

Le quatrième mouvement est annoncé « pas trop vite ». L’indication est assez souple pour permettre aux artistes d’envoyer du boudin tout en conservant l’esprit exigé par le compositeur. Le résultat me rappelle – j’en demande pardon par avance aux lecteurs les plus assidus qui ont déjà dû subir ce souvenir de guerre – ma professeur de piano qui me reprenait sans cesse dans les parties intenses en fulminant : « Forte, ça ne veut pas dire bruyant ! La musique, ce n’est jamais du bruit ou un concours de décibels, comment pouvez-vous croire ça ? » Même si cette dame et moi n’avons pas toujours été en bons termes, euphémisme, je dois à l’honnêteté de reconnaitre que, parmi d’autres, cette conviction qui l’animait m’a beaucoup marqué. En l’espèce, puisque ce n’est pas de moi qu’est censée parler cette notule, l’on devine que les interprètes, au talent et au savoir-faire incomparables à celui d’un amateur d’antan, sont aussi convaincus que la vitesse n’est pas qu’une question de record ou de battements par minute. Pour Revaz et Diatkine, la vitesse, c’est une illusion fondée, entre autres, sur

- la construction du rythme (ainsi du marquage des temps forts versus les temps faibles),

- la caractérisation des atmosphères (la répartition de l’intensité dans la mesure permettant de distinguer tonicité et précipitation), et

- l’efficacité des synchronisations – singulièrement des unissons communs.

Le dernier mouvement, « fort et marqué », assume ce curieux mélange de l’inspiration populaire et de l’écriture schumannienne. Les auditeurs, suspendus aux musiciens, s’y gobergent

- de la liberté qui émane des interprètes,

- de leur capacité d’écoute mutuelle qui, pourtant, n’a jamais l’air de les brider, au contraire, ainsi que

- de la précision

- des breaks (qui est cependant moins spectaculaire que très fine musicalement),

- des changements de couleurs, et

- des parallélismes d’une grande beauté.

De quoi mettre en appétit avant le « plat de résistance » du jour, selon l’expression d’Estelle Revaz : l’impressionnante première sonate de Brahms, qui fera l’objet prochainement de l’ultime notule consacrée à ce récital.

Les Puritains, Bastille, 6 février 2025 – 1/2

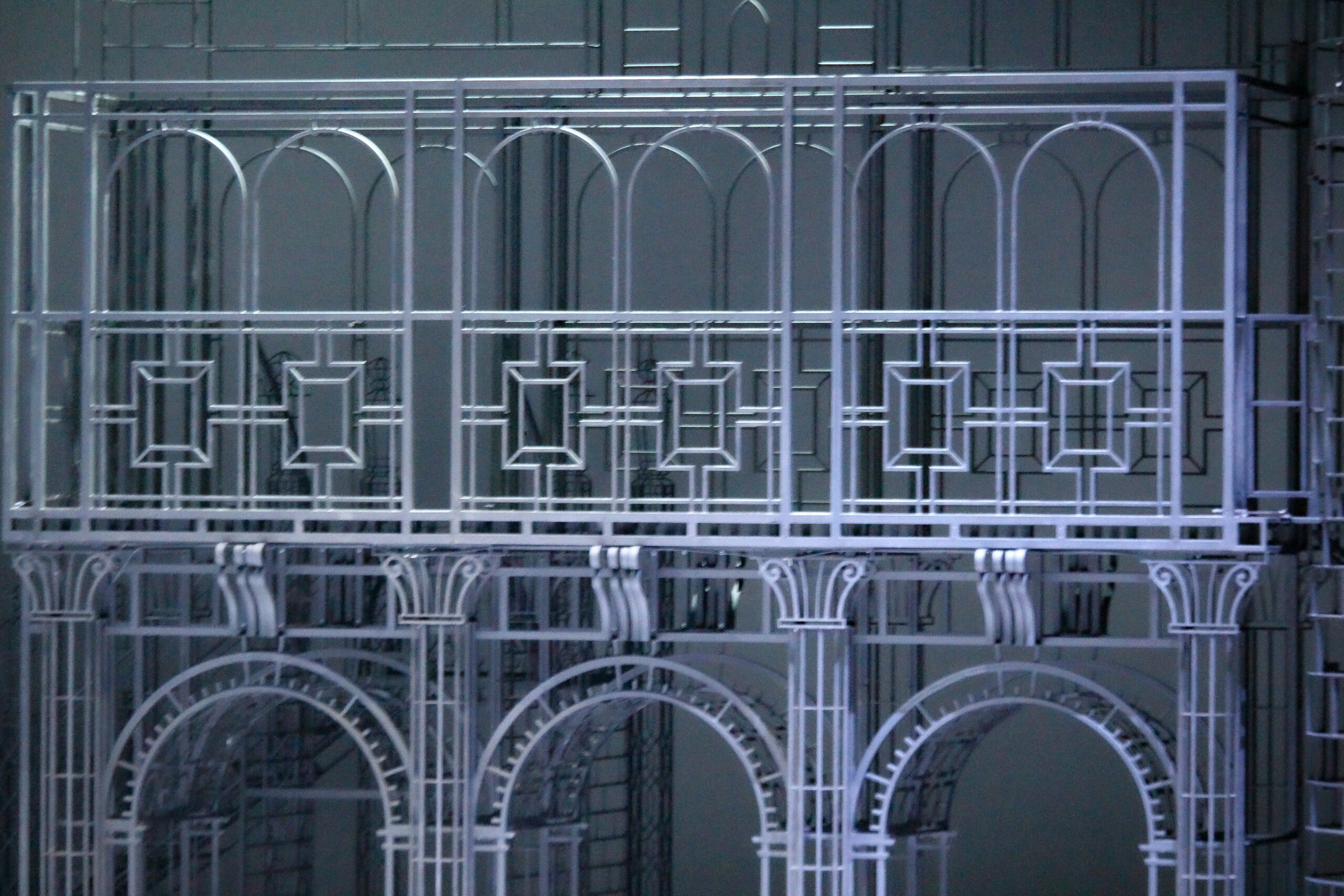

Décor des « Puritains » de Vincenzo Bellini par Chantal Thomas (détail), le 6 février 2025. Photo : Bertrand Ferrier.

Et si, parfois, aller à l’Opéra, c’était passer un bon moment ? La question se pose tant les grandes œuvres dix-neuviémistes, singulièrement des Richards Strauss et Wagner, ont été massacrées par des mises en scène dont on a eu l’occasion d’évoquer quelques consternations. La reprise des Puritains réglés par Laurent Pelly n’est pas de cette eau-là, même si cela ne suffit pas à attirer les grandes foules – la salle est bien remplie mais loin d’être complète. Cela confirme le manque de sex-appeal de Vincenzo Bellini à Paris, après Beatrice di Tenda, recensé ici et là. En l’espèce, c’est dommage pour les absents parce que, comme susmentionné, les présents vont passer un bon moment.

L’histoire

Elvira (Lisette Oropesa, pieds nus peut-être parce que ça fait fantasmer, des pieds nus de femme ?), fille de Lord Gualtiero Valton (Vartan Gabrielian), est promise à Riccardo Forth (Andrii Kymach). Oui, bon, une fois pour toutes, les gens ont des prénoms italiens et des noms anglais, disons que c’est une convention, OK ? Grâce à Sir Giorgio (Roberto Tagliavini), son oncle, Elvira est finalement accordée à Arturo Talbot (Lawrence Brownlee), son lover boy. Hélas, celui-ci découvre qu’une prisonnière doit être exfiltrée pour être jugée et sans doute condamnée à mort. Cette malheureuse engeôlée, c’est Enrichetta di Francia (Maria Warenberg). Royaliste, il décide de s’enfuir avec elle pour la sauver. Elvira pense que c’est plutôt parce qu’il veut convoler avec une rivale. Elle en devient folle, fin de l’acte I (1 h 15).

Après la mi-temps des spectateurs, le petit peuple qui s’apprêtait à festoyer est dégoûté et maudit Arturo, désormais condamné à mort. Giorgio essaye de convaincre Riccardo de sauver son rival vu que, d’une, il l’a laissé s’enfuir avec la prisonnière en espérant ainsi récupérer Elvira, ce qui l’implique dans l’évasion ; et de deux, si Arturo est exécuté, Elvira périra d’amour. Riccardo reconnaît sa défaite et accepte de filer un coup de main, fin de l’acte II (45′).

Arturo revient, re-séduit Elvira, mais Riccardo n’a cure de sa promesse et arrête l’élu pour l’emmener à la mort. Sauf que la victoire des cromwellistes s’accompagne d’une amnistie générale, donc Arturo pourra épouser Elvira, et réciproquement, fin de l’acte III (40′).

Évidemment, pas un Français parmi les solistes, ce qui renouvelle notre proposition de limiter les subventions de l’État à l’institution – en plus, ça fera plaisir aux équipes de cette inculte de pensionnée-maire-ministre qui se prétend cultureuse. Bah, on dépense des millions pour former des musiciens, amateurs mais aussi professionnels, et, à l’arrivée, aucun Français ne serait digne de se présenter sur la principale scène lyrique hexagonale ?

- Lisette est américaine,

- Lawrence est lui aussi américain,

- Andrii est ukrainien,

- Roberto est italien,

- Manase est tongien,

- Vartan est canadien, et

- Maria est hollandaise.

Tous sont valeureux à leur aune, mais il serait parfois (val)heureux que l’opéra national français donne leur putain de chance à des gars de France, quel que soit leur sexe, puisque, pour l’essentiel, c’est la France qui paye et qu’elle n’est pas exempte de gosiers formidables. En d’autres termes, oui, ce racisme antifrançais, qui se reflète à la tête de l’Opéra, devrait finir par être choquant, et pas que sur ce site, et si le formuler peut choquer, eh bien, choquons.

Le spectacle

Après L’Or du Rhin, chroniqué ici et là, on est presque prêt au pire. Heureusement, celui-ci n’est jamais certain. Même ouï du fond de l’orchestre, face à cour, le prologue orchestral déroule un palimpseste appétissant.

- Plusieurs pupitres et groupes de pupitres se montrent à leur avantage ;

- l’orchestre affiche sa capacité – bien connue quand il est en forme – de jouer ensemble, ici sous la direction du chef et claviériste italien (surtout pas français, voyons !) Corrado Rovaris, qui fait ses débuts dans la Grande Maison ; et

- les contrastes qui vont bien sont cuisinés aux petits oignons.

Le lever de rideau révèle un décor de château stylisé en fer évidé, espace dans lequel Lisette Oropesa ne cessera de déambuler. Dès la première apparition du chœur, on note un souci de chorégraphie qui valorise l’effet d’ensemble. Malgré un son de clavier en plastique plutôt affreux pour figurer l’orgue, Manase Latu (Sir Bruno Roberton) lance le premier ensemble avec Elvira et Arturo, avant que le chœur des femmes, vêtues entre robes-toupies et costumes de dervichesses-tourneuses, n’entre pour hâter les préparatifs de la fête.

Sir Riccardo Forth, le loser de l’opéra, se voit offrir un premier air avec récitatif (« Oh dove fuggo io mai? ») une fois qu’il a compris que la partie était perdue. La voix d’Andrii Kymach est sûre et puissante, mais l’on regrette un vibrato à notre goût un peu trop relâché. À la détresse de son personnage, conforme aux topoi les plus éculés, l’orchestre répond avec délicatesse. In fine, la fine bouche pincée en anus de gallinacée se décrispe car

- souffle,

- présence et

- un chouïa de tension ou de prudence qui rend humain le soliste

dessinent une jolie aria. Roberto Tagliavini profite de son premier duo avec Elvira (« O amato zio, o mio secondo padre ») pour rassurer sa quasi fille. Lisette Oropesa semble n’en avoir pas besoin. Dès la première de cette reprise coordonnée par Christian Räth, elle paraît avoir déjà ses marques. En dépit d’un texte gonflé de clichés à presque en devenir comique (ha, l’obsession de la virginité pure et sans tache, qui aurait pu être kitsch voire, soyons foufous, poétique si elle n’était aussi instamment ressassée en boucle !), et malgré une direction d’acteur qui n’aura de cesse d’obliger le premier rôle à

- crapahuter dans le décor,

- s’agiter,

- surmimiquer,

- jouer l’ultrasensible à grands coups de Stabylo la fois inutiles et contreproductifs,

la chanteuse assume son double statut de vedette lyrique et d’actrice. Elle

- habite son personnage et la situation,

- laisse sa voix investir la partition

- (aigus,

- tenues,

- phrasés), et

- cisèle de parfaites synchronisations avec l’orchestre.

Roberto Tagliavini n’est pas en reste. Chez lui brillent notamment

- la sobriété de la posture,

- la richesse du timbre, et

- la clarté de la ligne de chant.

L’air content contant, haha, le retournement du père (« Ascolta! Sorgea la notte folta ») confirme

- sa prestance,

- son souci de jouer avec sa partenaire, et

- son plaisir de narrer.

L’orchestre persiste avec bonheur dans

- sa souplesse,

- sa précision et

- sa variété.

Tant pis pour nous si les déambulations d’Elvira nous fatiguent bien plus qu’elles ne fatiguent l’Américaine !

Lisette Oropesa (Elvira) et Ching-Lien Wu (chef des choeurs), le 6 février 2025 à l’Opéra Bastille (Paris 11). Photo : Bertrand Ferrier.

Le retour du chœur montre la phalange de Ching-Lien Wu en grande forme pour tonner : « Amor unisca beltà e valor ».

- Nuances,

- contrastes et

- netteté des ensembles

emballent avant même que Lawrence Brownlee ne se lance à son tour dans la danse. Grand habitué du rôle, le ténor pourrait cumuler les reproches.

- Il n’a pas le physique de l’emploi, euphémisme.

- Il semble souffrir d’un certain déficit de puissance.

- Son émission paraît un rien serrée.

Toutefois, c’est le début de la fête, et un troisième acte de fou furieux l’attend. Il ne peut probablement pas lâcher les chevaux de suite. Saluons donc plutôt le métier du gars, car, dès « A te, o cara »,

- le ton est juste,

- la voix est posée, et

- les aigus sont tenus,

augurant du bon pour le moment et, qui sait ? du meilleur pour la suite. La brève apparition de Vartan Gabrielian en Valton laisse aussi entrevoir de belles promesses pour ce membre de la troupe lyrique locale. Maria Warenberg, sa collègue de troupe campe une Enrichetta

- dépassée par la situation,

- promise à la mort et

- soucieuse de ne pas entraîner Arturo dans une fuite funeste.

L’on croit percevoir chez la troupiste un désir de ne pas trop en faire, scéniquement et vocalement. C’est un parti pris pertinent qui, s’il ne rend pas raison de tout son probable potentiel lyrique, respecte l’esprit dramatique de l’œuvre. Après son intervention, l’obsession de la pureté (surtout pour la femme, l’homme n’ayant qu’à trouver une excuse pour que l’éponge soit passée sur ses éventuelles turpitudes, ainsi que chacun sait ou devrait savoir) donne l’occasion à Lisette Oropesa de claquer un air remarquable (« Son vergin vezzosa in vesta di sposa »). On y admire

- la fraîcheur du timbre,

- le souffle sans limite,

- les jolis ornements,

- les envolées franches, et

- le vibrato parfaitement dosé et tenu.

Malgré un scénario digne d’un atelier créatif de MJC mené pendant les vacances d’été sous la houlette d’un animateur sans inspiration ou sous pilote automatique pour cause d’abus de rosé, Les Puritains captive l’assistance grâce à un compositeur roué alternant, d’une part,

- soli,

- duos,

- ensembles,

- présence du chœur mixte ou divisé par sexe,

- virgules instrumentales

et, d’autre part, récitatifs souvent nunuches mais préparant le terrain pour des airs de bravoure à tomber. Quand Riccardo, au lieu de lancer un vrai duel avec Arturo, comprend qu’il a tout intérêt à le laisser déguerpir, c’est la folie pour Elvira (« Non sono più Elvira? »). La fin de l’acte est grandiose et néanmoins presque poignante (« Ma tu già me fuggi? »), excitant l’appétit tant pour l’en-cas de l’entracte que pour la seconde partie du spectacle, que nous évoquerons dans une prochaine notule !

D’autres critiques évoquant Lisette Oropesa

Nanetta dans Falstaff, 2017

Marguerite dans Les Huguenots, 2018

Adina dans L’Élixir d’amour, 2018

Slava Guerchovitch, « Born in Monaco » (Odradek) – 2/4

Après un caprice de Bach, Slava Guerchovitch décide de s’attaquer au Tombeau de Couperin de Maurice Ravel, dont nous évoquerons ici les trois premiers épisodes :

- le prélude,

- la fugue et

- la forlane.

Fomentée durant l’horreur de la Première Guerre mondiale, la suite qui affirme s’inspirer – plus ou moins – d’un style musical du type dix-huitième siècle français, est aussi un mémorial en l’honneur des copains tombés au front. Le prélude salue ainsi le lieutenant Jacques Charlot, transcripteur pour piano de plusieurs œuvres de Maurice Ravel.

- Sur un tempo « vif »,

- avec douze doubles croches par mesure et

- dans la tonalité de Sol,

la pièce exige

- des doigts agiles,

- une grande vitalité et

- un sens poétique animant appogiatures et motorisme avec

- continuité,

- variété et

- sens du swing.

À ces prérequis, Slava Guerchovitch ajoute une qualité supplémentaire, tout aussi indispensable : la maîtrise du toucher qui lui permet d’éclairer la logique du mouvement, entre le caractère intrinsèquement fantasque d’un prélude et l’énergie d’une force légère qui avance sans faseyer.

La fugue, toujours en Sol mais à quatre temps, dédiée à Jean Cruppi, refuse la joliesse d’un sujet conventionnel pour privilégier

- le contretemps,

- le balancement et

- la fragmentation.

Slava Guerchovitch rend

- l’originalité de cette proposition ravélienne,

- la délicatesse d’une polyphonie essentiellement concentrée dans le registre médium, et

- la singularité (qui ne pardonnerait pourtant pas l’absence d’exigence)

- de l’harmonie,

- du rythme et

- de l’absence de brio donc d’esbrouffe.

Ici, rien à pardonner puisque l’on goûte

- la gourmandise des accents,

- la saveur d’une pédalisation qui ne floute jamais, et

- la simplicité d’un énoncé qui, loin de l’évidence accompagnant d’ordinaire la forme fuguée, ne renie pas sa part de mystère donc de poésie.

La forlane, premier golden hit du cycle, est dédiée à Gabriel Deluc. C’est une longue sicilienne en mi mineur, notée « Allegretto ». Slava Guerchovitch

- swingue le rythme ternaire et pointé,

- avive les changements d’intensité, et

- éclaire les finesses harmoniques.

Avec la prétention qui sied au critique improvisé, on salue

- la délicatesse de son toucher,

- son goût pour les accents autour desquels il fait pivoter l’élégance

- des appogiatures,

- des bariolages et (bientôt)

- des trilles, ainsi que

- la légèreté pertinente de sa main gauche.

La densité du propos pianistique s’aère grâce à

- un équilibre judicieux entre droiture et respiration,

- une dignité qui n’est pas indifférence, et

- une certaine sagesse qui ne verse jamais dans le didactisme bon teint de celui qui n’est encore qu’un tout jeune concertiste.

Dans le dernier tiers, la partie majeure

- rayonne de son espérance bridée mais solaire,

- vibre grâce à ses harmonisations parfois inattendues, et

- intrigue par son inscription dans le même balancement têtu qui court depuis le début de la pièce.

La coda, elle,

- respire,

- menace de danser pour de bon, puis

- s’éteint « sans ralentir ».

À la fantaisie qui accompagnait le caprice de Bach BWV 992, Slava Guerchovitch oppose presque frontalement une proximité avec le texte qui pourra paraître, au choix, idéale pour rendre raison des trouvailles ravéliennes sans les inscrire dans des falbalas sentimentalistes superfétatoires, ou quelque peu dénuée

- de l’impertinence,

- de l’élan et

- de la tension

qui ont participé de l’écriture de la suite. Il est loisible d’associer les deux opinions pour saluer une première moitié de Tombeau révérencieuse, certes, mais pas moins habilement troussée. La seconde moitié fera l’objet d’une prochaine notule !

Pour acheter le disque, c’est par exemple ici.

Pour l’écouter gracieusement en intégrale, c’est par exemple là.

« Cantique » by Estelle Revaz et Facundo Agudin (Neos) – 4/5

Andreas Pfügler a choisi six tableaux pour son exposition, tableaux qu’il a confiés à

- Estelle Revaz en tant que commissaire principale,

- Facundo Agudin en tant que régisseur général, et

- l’Orchestre Musique des Lumières en tant qu’accrocheurs distingués.

Nous avons découvert les trois premiers tableaux de Pitture dans la précédente chronique ; il est temps de se diriger vers les trois derniers. Notre promenade s’arrête d’abord devant In den langen Erlen de Carl Pfügler-Gotstein, une « scène de promeneurs au manège ». Il y a donc

- du brouhaha,

- des flonflons,

- des éclats,

bref, une atmosphère à la fois festive et vaguement inquiétante. Le violoncelle semble essayer de se frayer un chemin entre

- cuivres,

- percussions variés,

- quelques nappes de cordes.

La partition, farouchement expressive, s’articule entre

- crescendo,

- fortissimo et

- brusques silences

jusqu’à l’apaisement final, étrangeté plus que soulagement.

Les Allemands bondiront sans doute en découvrant que la promenade passe alors devant l’Insulata Dulcamara de Paul Klee, le plus grand tableau de l’artiste que le compositeur décrit comme « une vision féérique pleine d’humour ». En effet, le chef promettait un disque « consacré à des œuvres inspirées par des peintures d’artistes suisses » ; or, Paul Klee a beau être né en Suisse, il est mort allemand. Puisque Giovanni Segantini, dont nous avons écouté un tableau juste avant, était italien, disons que le projet annoncé par Facundo Agudin est mollement exact, et brisons là sur ce sujet !

Le violoncelle d’Estelle Revaz émerge d’une évocation extatique, sur un écrin de cordes rehaussé par des bois attentifs. Andreas Pflügler semble prendre plaisir à tirer sa musique hors du gouffre du silence. Nulle mollesse pour autant : la partie de violoncelle se révèle bientôt déchiquetée, hésitant entre

- tenues,

- brisures,

- glissandi,

- vigueur de l’archet,

- doubles cordes survoltées et

- suspensions presque apaisées.

Le discours du compositeur avance par

- vagues successives,

- ondulations d’intensité et

- polymorphie mouvante,

enveloppant l’auditeur dans une matière sonore agréablement insaisissable qui se dérobe sans cesse aux certitudes et à la prévisibilité. Y font merveille

- la maîtrise de l’écriture orchestrale,

- l’inventivité de la partition et

- la variété technique de la soliste.

Dernière station de l’exposition : La caduta della ballerina de Felice Filippini, « où l’imminence de la mort suscite une frénésie compulsive ».

- Gravité du violoncelle,

- aigu des clochettes,

- écho donné par l’orchestre au soliste

emballent d’entrée le mouvement. Ici, tout est

- agitation,

- poursuite,

- grondements,

- vigueur.

Après un tableau fluant, Andreas Pfügler choisit de terminer son hexalogie sur une proposition spectaculaire et plus univoque, même si le récit se brise çà avant de reprendre sa cavalcade implacable. De la sorte, Pitture se conclut sur une habile synthèse des principales qualités du cycle :

- usage riche de l’orchestre ;

- écriture paraissant parfaitement adaptée au violoncelle en général et à la violoncelliste en particulier, avec

- sons filés langoureux et, ici surtout, rusticité roborative des coups d’archet furibonds,

- exploration des différents registres de l’instrument, des tréfonds aux cimes,

- caractérisation variée des rôles solistes (sur son promontoire, dans la nasse orchestrale, en duo ou en confrontation avec tel pupitre…), et

- astucieuse exploitation du potentiel d’une grande musicienne

- (ébouriffante virtuosité des triples croches enragées,

- troublante sensualité du lyrisme posé,

- enveloppante capacité à susciter une atmosphère mystérieuse par la façon

- d’attaquer,

- de tenir ou

- d’effacer une note…) ; et

- agencement plaisant et malin

- des crescendi,

- des accents et

- des contrastes,

le tout joliment coordonné par Facundo Agudin, meilleur chef que livrettiste – c’est évidemment mieux que l’inverse !

Une dernière notule sur ce disque nous permettra de boucler l’exploration des quatre Tondichtunen nach Arnold Böcklin, op. 128 de Max Reger, qui ont été disposés de part et d’autre des pièces assemblées pour Estelle Revaz et dont l’écoute a commencé ici.

Pour acheter le disque, c’est par exemple ici.

L’Or du Rhin, Bastille, 29 janvier 2025 – 2/2

Juliette Morel (rôle inventé), Eliza Boom (Freia), Florent Mbia (Donner), Matthew Cairns (Froh), Mika Kares (Fafner), Kwangchul Youn (Fasolt), Simon O’Neill (Loge), Iain Paterson (Wotan), Brian Mulligan (Alberich), Ève-Maud Hubeaux (Fricka), Gerhard Siegel (Alberich), Margarita Polonskaya (Woglinde), Isabel Signoret (Wellgunde) et Katharina Magiera (Flosshilde) aux saluts de « L’Or du Rhin », le 29 janvier 2025 à l’Opéra Bastille (Paris 11). Photo indicative : Rozenn Douerin.

Il est des notules que l’on a hâte de griffonner pour partager

- une découverte,

- un enthousiasme,

- une irritation, même ;

et puis il y a celles qu’il faut bien rédiger puisque l’on a commencé d’exprimer une consternation mais pas fini d’essayer de l’expliquer ici. Voilà le propos du jour : mettre des mots sur un effarement esthétique pour le comprendre et espérer retrouver, dès le prochain exercice,

- l’inclination pour un répertoire palpitant,

- le respect pour un travail bien mené, et

- l’admiration pour la capacité d’artistes à nous émouvoir

qui poussent à aimer la musique en général et la musique vivante en particulier. Partant, si, dès l’interlude, la troisième scène de L’Or du Rhin peine à soulever notre enthousiasme, sachons-lui gré de nous aider à cerner ce qui nous déçoit et désole à la fois devant le contraste entre un résultat moins plat que creux et la présence de tant de talents musicaux réunis entre fosse et scène. Y contribuent présentement

- la sagesse d’un orchestre que l’on dirait étouffé pour ne pas gêner les voisins,

- les vidéos parasites et énigmatiques (quel est cet Amérindien, si c’est un Amérindien, qui tournoie sur le château des dieux ?), et

- le décor planplan de l’antre d’Alberich et consorts,

révélée sous le château, qui ressortit plus, grâce à l’aide des lumières, à une cave de psychopathe pour thriller avec Anthony Hopkins qu’à la fourmilière mythique où se prépare le renversement du monde. Cette nouvelle entrée en matière (et dans une forge où l’on a sculpté l’anneau, l’idée de matérialité est essentielle) semble s’inscrire dans une dépoétisation de l’œuvre wagnérienne. Nous voici aux prises avec

- une musique dépourvue de virulence à cause du gommage des contrastes et de l’écrêtage des nuances, par le haut et par le bas,

- des personnages que des costumes hors de propos et une direction d’acteurs de série B ont privé de prestance, et

- des décors dont la banalité ensuquante et la pauvreté structurelle dissipent toute perspective de fantasmatique, de grandiose, de divin, d’enthousiasmant au sens étymologique du terme.

Ce mélange de tisane tiédasse et d’eau de boudin paraît revendiquer un réinvestissement de Das Rheingold visant à déboulonner l’œuvre, sur la forme comme sur le fond. Ainsi, d’abord, de l’anneau, personnage central de l’opéra, qu’Alberich (Brian Mulligan) porte en collier. Ainsi, ensuite, de Mime (Gerhard Siegel), dont le personnage grotesque est ici ramené à notre époque, avec

- chaussettes sales,

- T-shirt souillé et

- caleçon Adidas.

Ainsi, enfin, du rôle ajouté par Calixto Bieito et offert à une danseuse (Juliette Morel), mannequin inutile qui gesticule autour d’Alberich. On espère au moins que cet énième affront au texte wagnérien est lié à la nécessité de placer une copine ou la copine d’un sponsor ; peut-être serait-ce moins insultant pour le public que d’ajouter un élément

- exogène,

- inspirant un sentiment de gênance devant sa piètre inutilité, et

- moins énigmatique qu’incompréhensible donc censé être très puissamment profond

alors, que, soyons honnête, on préfèrerait qu’un chanteur chasse de scène cette actrice superfétatoire. Faute de quoi, Mime fait ses ablutions dans le même seau que celui où étaient rassemblées les pommes. Les transformations d’Alberich en dragon (il met un masque de mannequin et des cordes dans le dos, comme en ouverture de bal) puis en crapaud (il met un masque de grenouille) donnent une idée de l’inventivité et du brio de la mise en scène. Pour occuper le regard, subodore-t-on, celle-ci envoie Mime rigoler en se mettant le seau sur la tête. Pendant l’interlude, le mannequin dansant qui piquait un roupillon, l’heureuse friponne, se réveille et arrache des fils qui lui pendent au cou. C’est beau, on dirait un croisement entre un clip d’Alain Souchon et Deux kangourous devant la véranda (début à 0’36).

Pour la quatrième scène, la tanière des nains rentre sous scène. Alberich est extorqué par Loge (Simon O’Neill) et Wotan (Iain Paterson, remplaçant de Ludovic Tézier). Évidemment, aucun des Nibelungen n’apparaît pour remettre le trésor dont c’est que ça cause : cette splendeur est réduite à des pièces dorées transportées sur un chariot qui sert sans doute, le reste du temps, à déplacer une table ou des chaises en backstage. Dans cette vacuité revendiquée, Brian Mulligan se débat pour incarner sa puissante malédiction (« Schmäliche Tücke, schändlicher Trug! »). Après quoi, il récupère son mannequin dansant et libère la place. Fricka (Ève-Maud Hubeaux) débaroule avec grand manteau léopard et lunettes de soleil, façon Melania Trump. Freia (Eliza Boom) est à nouveau traînée sur scène dans sa bâche-poubelle, suscitant la joie de Froh (Matthew Cairns), lequel pense surtout à la jeunesse éternelle que va lui redonner l’arboricultrice spécialisée dans l’élevage de pommes (« Wie liebliche Luft wieder uns weht »). Une photo géante de Freia apparaît sur le château pendant qu’on est censé la couvrir d’or – ce qui n’advient évidemment pas, il n’a jamais été question de respecter l’œuvre, m’enfin. Ayant sans doute besoin de s’occuper, Melania Trump gesticule comme une greluche à laquelle le metteur en scène semble vouloir – avec un certain talent – la réduire.

Quand Wotan déclare « Den Reif geb’ ich nicht » (« je ne donnerai pas l’anneau », qui est en fait un collier, on s’en souvient), l’arrivée d’Erda (Marie-Nicole Lemieux) n’arrange rien. Capuche sur la tête, la déesse qui sait tout va caresser Wotan – nan, à ce stade, prétendre trouver des justifications à tant de conneries méprisant le spectateur ressortirait du chichiteux. Peut-être à cause de ce contexte artistique atterrant, la sympathique cantatrice canadienne aux mille répertoires nous paraît à son tour loin du personnage grave et mystérieux qu’elle est censée incarner.

- Les conseils liminaires (« Weiche, Wotan, weiche! ») semblent précautionneux alors qu’il s’agit d’un coup de théâtre retentissant.

- Le vibrato paraît trop relâché.

- Les aigus, certes affirmés, manquent de ce côté sombre qui devrait envelopper le personnage.

Sur scène, c’est la Bérézina. Jésus sort de scène en rampant. Donner (Florent Mbia) chante son ultime incantation (« He da! He da! He do! Zu mir, du Gedüft! ») hors scène, ce qui atténue forcément la majesté de son terrible appel. Pendant que les fumigènes exaucent Florent Mbia, les cuivres de l’orchestre donnent de plus en plus de signes de fatigue – c’est compréhensible après 2 h 30 où ces pupitres n’ont pas été ménagés, euphémisme, mais, à ce point, c’est assez inhabituel. Un escalier de métal ouvre alors le château métallique. Il est couvert de cordes, ce qui permet à Wotan et à Fricka de l’escalader difficilement. Quand, en off, les filles du Rhin se lamentent, on est presque rassuré : le pitoyable spectacle s’achève enfin, concluant provisoirement un nouveau ratage complet à Bastille, entre consternant, lamentable, navrant, attristant, affligeant et atterrant.

Jean-Nicolas Diatkine et Estelle Revaz jouent Schumann et Brahms, Musée Jacquemart-André, 2 février 2025 – 1/3

Jean-Nicolas Diatkine et Estelle Revaz le 2 février 2025 au musée Jacquemart-André (Paris 8). Une évocation d’après Rozenn Douerin.

Sa précédente tournée, Estelle Revaz l’avait calée autour des préludes de Dall’Abaco que nous avons évoqués tantôt. Sa nouvelle tournée, elle l’a calée après les débats que la représentante nationale helvétique qu’elle est aussi a suivis autour du foie gras, des crèches et des feux d’artifice. Pendant que ses collègues du PS local partent en séminaire, elle s’évade et file enchaîner les programmes (« en six concerts, je donne trois heures d’œuvres différentes », confiera-t-elle a posteriori), à commencer par une première date parisienne partagée avec Jean-Nicolas Diatkine.

Cela se passe dans le cadre feutré et désormais prémiumisé d’un musée Jacquemart-André (un immense hôtel particulier transformé en musée aux règles strictissimes pour les conservateurs, cédé à l’Institut de France et laissé en gestion à une entreprise privée), avec coupe de champagne bienvenue, fauteuil sauf pour les gens qui ne payent que 55 €, et, pour tous, concert dans un salon privé dominé par un balcon et couronné, tout là-haut, par un plafond peint. Le prix des places tabasse, mais il faut reconnaître que l’expérience clients, comme c’est qu’est-ce qu’on dit aujourd’hui, peut justifier que l’affaire soit tentante – cette fois, nous sommes invités, mais, avant la discrète restauration du musée, nous y étions allés en spectateur payant pour applaudir

- un Ali Hirèche en feu (raté cette année tant nous sommes mauvais en pêchage d’infos),

- une Kanae Endo décevante en short notice et

- un Jean-Nicolas Diatkine en personne, raconté ici et là.

Ce dimanche soir, pour la rare excursion hors des sentiers des récitals uniquement pianistiques, en dépit du nom de la prod, « Autour du piano », deux ensembles et une pièce sont au programme. Première série : les trois Fantasiestücke op. 73 pour clarinette et piano, œuvres autorisées – entre autres – à la violoncellisation par Robert Schumann en personne. Évidemment, un ancien clarinettiste continuera d’écouter cette version avec un petit sourire en coin, puisque la clarinette est le plus bel instrument soliste du monde, sauf quand c’est moi qui en joue aujourd’hui. Hélas, s’il est un peu de bonne foi, et ça arrive même aux clarinettistes désormais pitoyables, ledit souffleur reconnaîtra que le violoncelle propose une toute autre vision sonore de la partition et que, avec Estelle Revaz à l’archet, par ma foi, ça mérite de se laisser ouïr.

Le premier mouvement, mineur, « délicat avec expression », annonce la couleur acoustique absolument sèche propre au salon où se donne le récital. Les musiciens en tirent le meilleur en sachant que, ici, nulle emphase donc nul amphigouri ne sera envisageable. Dans cet espace,

- la musique,

- le son et

- le propos

sont à nu.

- Pas question de chercher à mystifier l’auditeur, ce serait vain.

- Pas de rattrapage possible en cas d’embardée.

- Pas de floutage à espérer si décalage entre partenaires.

Même si le duo a sans doute disposé d’un peu moins que de quelques mois de résidence pour travailler leur relation, cette gageure du direct-to-ears ne semble pas les impressionner. D’emblée, l’on goûte

- la fluidité du piano,

- le lyrisme du violoncelle et

- l’ondulation des intensités, et hop.

Dans le deuxième mouvement, « vif et léger », les deux compères font rutiler

- l’allant de la partition,

- les foucades très schumaniennes à hue et à dia, ainsi que

- les audaces harmoniques dont la jolie quintessence – mais non l’unique coup de génie – est la mutation de La en Fa.

L’ultime mouvement semble inventé pour Estelle Revaz puisque, en français, il est plus ou moins siglé « rapide avec du feu », un état d’esprit musical qui ne fait pas peur à la violoncelliste, au contraire. La flamme de la femme à la robe sanguine trouve son réceptacle dans l’âtre de Jean-Nicolas Diatkine, un foyer musical doux mais, mine de rien, volontiers crépitant si l’exigent les circonstances. Ensemble, les artistes rendent raison d’un morceau saisi par

- la fougue,

- les contrastes et

- les multiples formes de dialogue qui constituent l’essence de la musique de chambre, dont

- les unissons spectaculaires,

- les échos roboratifs et

- la confrontation de collègues prompts à se défier.

C’est le cycle le moins compliqué à mettre en place dans un programme dense et ambitieux. On pourrait en déduire que, stratégiquement, les musiciens l’auront traité en légèreté faute de temps pour le peaufiner. L’écoute pose un diagnostic strictement contraire. Le foisonnement schumannien, loin d’être négligé au profit d’une lecture gentillette, est animé par des artistes aux tempéraments opposés donc richement complémentaires. Dès lors, il apparaît

- joyeux et tendu,

- riche et sans chichi, bref,

- soufflant pour des spectateurs qui arrivent, au soir de leur journée, désireux d’écouter de la musique envolante mais ou parce qu’usés par la vraie vie.

Si Dieu or something nous prête vie, le récit de la suite, palpitante, suivra !

Pour retrouver nos chroniques sur Estelle Revaz, cliquer sur l’hyperlien choisi.

- Le grand entretien

- Les disques

- Caprices de Dall’Abaco (Solo musica)

- Inspiration populaire (Solo musica) : parties 1 et 2.

- Journey to Geneva (Solo musica)

- Bach & friends (Solo musica)

- Cantique (Neos) : parties 1, 2 et 3 (en cours).

- Caprices de Dall’Abaco (Solo musica)

- Les concerts

- Ambassade de Suisse 2024 : parties 1 et 2

- Ambassade de Suisse 2022

Pour retrouver nos chroniques sur Jean-Nicolas Diatkine, cliquer sur l’hyperlien choisi.

- Le grand entretien

- Les disques

- Les concerts

- Le disque tiré des concerts, parties 1, 2 et 3

« L’Atelier du tripalium », Mariette Darrigrand (Équateurs, 2024) – 1/6

On la sent un peu gênée aux entournures, Mariette Darrigrand, dans L’Atelier du tripalium. Non, travail ne vient pas de torture ! (Équateurs, « Mots contre maux », 2024, 222 p., 19 €). C’est vrai qu’écrire un livre pour rappeler que, étymologiquement, le travail n’est pas une torture, quand on est « consultante auprès de différentes entreprises et organisations », où l’on anime des workshops pour dédramatiser les mots donc les maux relatifs au travail, ça sent moins l’ouvrage de linguistique que le texte de commande ou, a minima, de circonstance, griffonné pour chanter aux clampins les vertus du boulot en espérant, ainsi, continuer à susciter des sollicitations patronales.

En effet, semblable perspective peut passer pour doublement trouble ou courageuse, selon le point de vue. Que travail ne vienne pas de tripalium (c’est le nœud de l’histoire ici racontée), alléluia ! Mais, d’une part, il reste une marge entre proposer cette rectification – datant de Littré – et tenter de s’en servir pour faire oublier qu’aller au charbon, au turbin ou à la mine contre un salaire souvent merdique et sous la houlette d’un Code du travail non pas détricoté mais pilonné par la macronie (les initiatives de la représentante de Danone n’étaient que la partie émergée de l’iceberg…), c’est bien souvent une gave et quelquefois une fieffée arnaque. D’autre part, que cette chanson soit serinée par le top management et ses sbires pour embringuer les petites mains et réenchanter le rapport à l’entreprise a de quoi faire sursauter. Une récente étude de la Direction général des finances publiques – pas d’Oxfam, hein, de la DGFiP – a montré que « le revenu annuel des 40 700 ménages français les plus riches a plus que doublé » en treize ans ; or, pour eux,

les traitements et salaires [pourtant considérables à l’aune des traitements et salaires des clampins] ne représentent que 35,5 % du total [de leurs revenus]. L’essentiel de leurs ressources provient plutôt des dividendes et des plus-values tirés des capitaux dont ils sont propriétaires (47 %), des bénéfices des entreprises qu’ils détiennent (10,5 %) et de leur patrimoine foncier (3 %). (…) Pour le reste des contribuables (…), les traitements et salaires se taillent la part du lion (63 %) [in : Le Monde, 31 janvier 2025, p. 6].

Ce constat, qui corrobore notre lecture du livre de Gilbert Cette contre le SMIC et les allocs (chronique lisible ici et là), peut inspirer deux conclusions rapides. Primo, si des zozos connaissent la valeur du travail et y sont, par nécessité, attachés, ce sont plutôt les grouillots en bas de l’échelle que les donneurs de leçons pérorant autour de la valeur travail sur BFM Business. Pas la peine de recourir à l’étymologie pour ça – laquelle étymologie a peu de chance de leur redonner le smile car les gars de tout sexe savent bien ce qu’ils vivent au quotidien – on gagne peu, parfois moins que si on n’était qu’aux allocs, ce qui ne prouve pas qu’on est des flemmards, juste que les salaires de merde et, souvent, le temps partiel imposé transforment les travailleurs en « morts qui marchent », comme le chantait Félix Leclerc en évoquant les chômeurs. Secundo, si, à en croire la posture adoptée par Mariette Darrigrand, de nombreux travailleurs jugent, à des degrés divers et sauf dans leurs lettres de motivation ou leurs entretiens annuels, que le travail les emprisonne et les épuise, c’est parce les faits sont là : pour eux, le travail est une nécessité, pas un loisir presque dispensable.

Certes, la dichotomie entre très riches et travailleurs de l’ombre, forcément de l’ombre, est un chouïa caricaturale, même si les études laissent entendre qu’elle contient une forte part de réalité, n’en déplaise aux privilégiés. Ce nonobstant, elle permet de dessiner une posture partagée entre, d’un côté, ceux qui expliquent que le travail est une bénédiction mais n’en ont quasi pas besoin pour vivre, et ceux qu’il s’agirait de convaincre que le travail est une libération, un accomplissement, peut-être même un aboutissement, alors que ledit travail, avec ou sans triple pale, est plus souvent un abrutissement qu’un aboutissement.

Dans cette perspective, la bascule proposée par la sémiologue est suspecte. Retirer une étymologie erronée au travail est une idée défendable ; pour autant, elle n’exonère pas le travail de ce que les donneurs d’ordres font subir aux travailleurs. Si le travail contemporain en France n’a pas toujours la violence sanglante de la torture, il existe de nombreux outils patronaux pour susciter moult souffrances, qu’elles soient ronronnantes voire refoulées ou qu’elles soient patentes, insupportables, proprement invivables tant elles sont aiguës. Dès lors, proposer aux travailleurs, cossus ou bas-de-l’échellistes, des ateliers pour qu’ils se réapproprient la joie d’embaucher sous prétexte d’étymologie peut paraître un peu léger quand on sait combien, concrètement, les conditions de travail se sont dégradées, ne serait-ce qu’au regard du statut desdits travailleurs.

Ainsi, des enquêtes récentes ont montré comment le recours à la microentreprise avait pris le pas sur le salariat et l’intérim dans un nombre hallucinant de secteurs, dont certains inattendus comme le BTP. De manière flagrante, dans les hôtels et restaurants, « le nombre de microentreprises actives a bondi avec, à la clef, un risque de précarité et de moindre protection », obligeant Thierry Marx, patron de l’Union des métiers et industries de l’hôtellerie à reconnaître que « l’autoentreprise est un outil très libéral qui détricote le code du travail » [in : Le Monde, 30 janvier 2025, p. 16], code déjà abîmé, on l’a dit, par les coups de boutoir macronistes. Or, l’arnaque de la microentreprise n’a pas fini de prendre de l’ampleur !

Utilisée d’abord par commodité, la prestation en freelance est devenue tellement courante que, dans certaines entreprises, le coût des achats que représente leur facturation est supérieur à celui de la masse salariale [in : Le Monde, 30 janvier 2025, p. 19].

En clair, on salarie moins qu’on n’externalise. Les conséquences pour les travailleurs sont connues :

- instabilité (qui, à un certain niveau de revenus, peut avoir son charme mais, le plus souvent, est subie),

- précarité (le manque de visibilité lié aux contrats courts peut accentuer le phénomène en s’accompagnant de dérogations consenties par le travailleur au droit et aux usages afin de conserver un client prompt à jouer au maître-chanteur), et

- perte de droits en termes de protection sociale, notamment au regard des droits à la retraite, ce qui n’est peut-être pas tout à fait innocent (peut-être, hein).

Dès lors, ce qui précède est le contraire d’un hors sujet. En effet, pour rendre compte de L’Atelier du tripalium…, il faut avoir en tête sa raison d’être : les travailleurs n’idéalisent pas leur travail car, souvent, les conditions de celui-ci sont non seulement mauvaises mais en voie incessante de dégradation. Dans ce contexte, marteler que l’étymologie du travail n’est pas tripalium suffira-t-il à combler les chief happiness managers et à remettre des paillettes dans le regard de leurs ouailles – à défaut de subsides sur leur compte en banque – au moment où sonne le réveil, les petits matins

- froids,

- gris et

- pluvieux,

réveil qui indique qu’il faut aller prendre un transport en commun bondé, puant, cher et rare, avec de moins en moins de places assises pour, peut-être, attendrir la viande selon l’expression poétique des agents de la maréchaussée, et, en tout cas, entasser plus de clients dans un même espace au lieu d’augmenter le cadençage ? En d’autres termes, Mariette Darrigrand a-t-elle écrit un parallélépipède feuillu visant à réenchanter le travail pour satisfaire les patrons en général et les commanditaires de causeries positives en particulier, ou un ouvrage interrogeant les représentations dudit travail à travers une analyse sociosémiotique rigoureuse ? C’est ce que nous examinerons dans une prochaine notule dans laquelle, ô miracle ! nous ouvrirons enfin l’ouvrage.