Souvent, les vedettes lyriques ont des airs de chanson populaire : ça s’en va et ça revient ! En témoigne Renée Fleming qui, après avoir annoncé sa retraite, a

- repris la route pour vendre de lucratives tournées de récitals plus ou moins lyriques,

- tourné des films à sa gloire plutôt gênants, et, donc,

- fini par replonger dans l’opéra comme en témoigne cette reprise d’une production qu’elle avait chantée en 2023.

Ce soir de février, elle est à nouveau Pat Nixon, l’épouse de, dans un opéra de John Adams qui a été souvent donné et réussit, chose rare pour un opéra contemporain, à être reprogrammé à Bastille dans une salle qui semble beaucoup plus pleine qu’annoncé.

L’histoire

Après d’intenses tractations, Nixon (Thomas Hampson) débarque en Chine. Il est accueilli par Chou Enlai, le premier ministre (Xiaomeng Zhang). Il rencontre Mao (John Matthew Myers), qui part dans des circonvolutions verbales guère compréhensibles. Peu importe, le cocktail est prêt, on trinque (fin de l’acte I, 1 h 5′, entracte). Pat Nixon (Renée Fleming)

- visite,

- reçoit deux éléphants en verre,

- salue des enfants de carton.

Puis Chiang Ch’ing, la femme de Mao (Caroline Wettergreen), présente un ballet de sa création dont le sens échappe aux Nixon (fin de l’acte 2). La nuit venue, chacun dans sa tanière

- devise,

- se souvient ou

- se demande si ce qui advient est bel et bon (fin de l’acte 3, 1 h 35 pour la seconde partie).

Le spectacle

Valentina Carrasco a choisi de raconter une histoire autour du ping-pong, sous prétexte que Henry Kissinger (Joshua Bloom) s’était servi de l’invitation de l’équipe de pongistes américains pour préparer la venue du président. On sait que cette diplomatie du ping-pong est un moment d’Histoire chéri des musiciens américains – Andy Akiho a ainsi exploité ce storytelling dans Ricochet, raconté ici. Le résultat de cette métaphore plus matraquée que filée est

- parfois esthétique (ainsi du décor de Carles Berga et Peter Van Praet, également éclairagiste) mêlant flocons de neige et balles blanches mouvants),

- souvent confus,

- parfois bien lourdaud (le retour du globe façon Ring avec lequel jouent les puissants comme les seconds couteaux jouent avec des balles, l’enlèvement progressif des tables pour annoncer la fin du troisième acte…).

Surtout, en cherchant à capter l’attention du spectateur, ce bruit visuel surligne une évidence : l’absence totale

- de dramaturgie,

- de tension et

- de dynamique

dans le livret d’Alice Goodman. Peut-être eût-il mieux valu l’assumer que de chercher à s’agiter afin d’éviter que tout le monde ne piquât un roupillon ? Au moins se serait-on davantage pris dans les rets hypnotisants de la musique de John Adams…

En l’état, le premier et le troisième actes, brouillés par une volonté de « mise en scène surréaliste » où l’avion est un aigle lumineux et les tables de ping-pong des chambres, un constat s’impose : on s’ennuie ferme et on perd d’oreille la musique, l’attention étant parasitée par une mise en scène qui ajoute du brouillage à un scénario déjà aussi peu captivant qu’intelligible. Quand, miracle, le deuxième acte, porté par la Fleming, nous requinque un peu, BAM ! un tunnel éminemment superfétatoire – le témoignage vidéo d’un prof de violon et de lutherie qui a subi la révolution culturelle de plein fouet – nous replonge dans le noir. Dommage.

La musique

La direction de Kent Nagano, dont l’apparition aux saluts aura son petit effet, fait ce qu’elle peut pour aider les chanteurs et emmener tout le monde à bon port. Il y a

- de beaux passages planants,

- des fortissimi convaincants et

- une attention à la lisibilité d’une partition qui oscille entre simplicité des arpèges et complexité d’un grand orchestre dialoguant avec de nombreux solistes aux parties fragmentées.

Hélas, ce soir-là,

- le livret,

- la mise en scène et

- la musique pourtant çà plaisante là riche de trouvailles

ne nous racontent rien. Sur 2 h 30 de musique, ça fait paraître long le chemin. Pourtant, les voix sont au rendez-vous. En dépit d’un rôle falot, Thomas Hampson – ouï il y a une éternité, donc onze ans, ici même dans Le Roi Artus – se chauffe peu à peu et tente, in fine, de nous passionner pour les souvenirs sans intérêt qu’il égrène à la fin du troisième acte ; mais son texte, dépourvu

- d’énergie,

- d’interactions et

- de suspense

inspire plus un lent engourdissement léthargique que l’émotion – heureusement, son gag aux saluts ragaillardira un peu la salle.

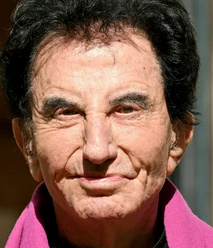

Renée Fleming – écoutée jadis ici et revue là – a relativement peu à faire, mais elle le fait bien. Les graves n’ont jamais été sa spécialité et ne le sont pas devenus, les suraigus semblent être un peu à la peine en ce soir de première, mais

- la présence,

- le souffle et

- la projection

sont suffisants pour émoustiller le public dans son grand passage en vedette du II.

- John Matthew Myers ne démérite pas en Mao, dont on lui a offert la coiffure, même si sa vaillance méritoire paraît parfois vaciller ;

- Xiamoeng Zhang compose un Chou En-lai jamais en difficulté, lui, malgré une partition exigeante et longue, ce qui lui vaudra un triomphe particulier aux saluts ;

- Joshua Bloom se démène pour camper un Henry Kissinger qui se prend pour un faiseur de rois ;

mais c’est Caroline Wettergreen, en dépit de l’accoutrement dont l’a affublée Silvia Aymonino, qui remporte tous les suffrages.

- Incarnation hiératique puis délurée,

- capacité à jouer tant quand elle se tient coite que quand elle chante et, surtout,

- voix

- puissante,

- claire et

- capable de résister aux sollicitations redoutables d’un John Adams sans pitié :

les casteurs ont eu raison de passer outre la volonté du compositeur de faire chanter les rôles chinois par des Asiatiques « pour plus de vraisemblance » (on imagine les cris d’orfraie qu’auraient poussé les antiracistes professionnels si des voix s’étaient élevées contre les rôles d’héroïnes blanches offerts à des artistes noires…).

Dans cet opéra confus où, de manière peu compréhensible, Chinois et Américains chantent en anglais, on retient donc un plateau de qualité où le chœur, sur scène ou en périphérie, a une place importante qu’il assume avec sa vigueur et son efficacité coutumières – il est ici placé sous la direction d’Alessandro Di Stefano. Grâce aux chanteurs et à un orchestre soucieux de polymorphie sonore, la soirée aurait sans doute été plus jubilatoire auditivement si la dramaturgie avait été au rendez-vous et la mise en scène moins bavarde et fantasmée – bref, si l’on s’était moins ennuyé…

Notons pour finir que, comme souvent, pas un Français n’est crédité au casting et remettons une pièce dans le juke-box pour qu’un Opéra qui n’engage pas de soliste ou d’artisan français cesse de s’appeler « national » et, donc, de toucher des tombereaux de subvention. Pourquoi soutenir une institution qui ne soutient pas les artistes et les techniciens dont les impôts contribuent à son rayonnement ?