Fruits de la vigne – Le B par Maucaillou 2016

Vin de négociant, le B de Maucaillou version 2016 nous permet de renouer avec notre série « Que boire à Paris autour de dix euros ? », puisque tel est son prix aux Galeries Lafayette et sur Internet. Ce bordeaux rouge affiche 13° au compteur et mix’n’matche trois cépages : le cabernet franc (un peu), le cabernet sauvignon et le merlot.

La robe est grave, sans « s », froufroutant une obscurité qui tend presque à éteindre le regard (et pourquoi pas ?). Heureusement, sur les bords, clapotent quelques lumières couleur coulis de framboise d’une belle densité.

Le nez est entre tamisé et très discret. En insistant pour le principe, on peut éventuellement y distinguer un rien de cerise confite traînant ses guêtres (eh oui) avec quelque pain d’épice en goguette.

La bouche est équilibrée. Il se peut qu’y baguenaude quelque chouïa de pain grillé avant qu’une once d’amertume ne pimpe cette quête de tempérance bien balancée. La note finale est à peine une triple croche, évoquant

une petite gare apeurée et silencieuse

[qui] court dans la nuit

à la rencontre d’une forêt qui marche

(Annie Le Brun, Ombre pour ombre, Gallimard [2004], « Poésie », 2024, p. 179).

Le flacon aura la politesse de ne pas voler la vedette même à des viandes blanches peu relevées. Dans un monde de malappris à l’egotrip envahissant, cet effacement peut être vu comme manière de qualité.

« Paris 1850 », Le Palais Royal, Salle Gaveau, 6 février 2024 – 1/3

Vous venez assister à un concert au programme plaisant, et voilà que vous vous retrouvez face à une triple forme de radicalité. La première, c’est le taxisme alla francese. En effet, quand vous achetez un billet pour la salle Gaveau, vous payez certes votre billet – en tout cas, certains s’y plient. Pour autant, ne rangez pas votre portefeuille, le taxisme va frapper trois fois.

- D’abord, vous allez aussi payer, quelle que soit la billetterie proposée, les inénarrables frais de dossier (taxe numéro 1).

- Ensuite, vous allez devoir payer l’ouvreuse (taxe numéro 2) sauf si vous avez la chance de faire partie des pauvres – 25 € la place en pauvreté tout de même, on est sur une pauvreté de bon aloi, ce vous semble.

- Enfin, si vous êtes dans un esprit YOLO ou si vous n’avez pas votre iPhone 18 pour le consulter depuis le site de la salle, vous pouvez acheter le programme (taxe numéro 3), alors que la décence devrait voir couvertes par le prix du billet, toujours coquet, ces quelques feuilles A4 pliées en deux .

Bref, entre le prix théorique et la réalité, vous n’avez pas le sentiment de taxisme : vous avez bien été victime d’un taxisme aussi bien en place que peu ragoûtant.

La deuxième radicalité, pas question de vous en plaindre, vous en étiez averti. Les œuvres seront exécutées, même si le terme est un peu corsé, « sur instruments d’époque », spécialité de l’ensemble Le Palais Royal et de Jean-Philippe Sarcos son chef. La troisième radicalité, en revanche, vous n’y étiez pas préparé. Il s’agit d’une terrrrrible nouvelle : une effroyable pathologie frappe le chef. Ce 6 février 2024, le doute n’est plus permis. Jean-Philippe Sarcos est atteint de la phase aiguë d’une maladie qui se répand – hélas, trois fois hélas – chez les musiciens dits classiques : le pipelettisme.

Le pipelettisme, fût-il pimpé par un accent du Sud presque aussi plaisant sous ces latitudes que l’accent québécoué, consiste à présenter le programme en long, en large et même pas de travers. Dans de précédentes notules, vous avez maintes fois exprimé votre réprobation sur ce sujet, dès lors que les quelques mots de l’artiste se transforment en cours de FM qui, comme tous les cours de FM, que l’on soit du côté du prof ou de l’élève, n’en finissent pas. Ce propos aurait du sens dans un programme (gratuit) laissant les spectateurs libres de prendre connaissance ou non, avant ou après, de la vision de l’œuvre qu’a le chef, en fonction du contexte de composition, de l’environnement musical du créateur et de l’expérience du patron d’orchestre. Quand elle est imposée à tous, il y a, dans cette cordialité pédagogique,

- un manque de confiance dans la musique,

- un non-sens dans la structure du concert, et

- un mépris pour le spectateur

qui vous escagassent.

Le manque de confiance consiste à postuler que la musique savante, c’est pour les savants. Si vous ne savez pas, vous allez mal comprendre et vous ennuyer. Peut-être, au reste, mais, hé ! c’est ma liberté ! Je suis venu écouter de la musique. J’ai choisi mon concert. Le plus souvent, j’ai payé. J’ai pas besoin d’un chausse-oreille pour que le concerto, la symphonie ou whatever me tombe bien dans le canal auditif – et même, parfois, ça me va qu’il y ait de la friture sur la ligne, c’est aussi ça, la musique ! J’ai pas envie qu’on impose des limites à mon affect en m’indiquant ce que je dois remarquer. Je suis là pour apprécier, goûter, frissonner, pas pour comprendre. Si je veux comprendre par la sapience encyclopédique ou presque, j’ai pu me renseigner avant, je pourrai me renseigner après. En t’introduisant dans la bulle que devrait être le concert, cette bulle qui me débarrasse du reste de la vie ensuquante, tu la fais éclater et je trouve ça entre pénible, dommage et un rien triste.

Le non-sens, c’est que vous êtes venu de votre plein gré écouter un programme de musique que vous avez choisi. Vous êtes ici pour kiffer la vibe, pas pour qu’on vous explique pourquoi ou quand ou à quel titre vous devez kiffer. Le mépris qui sourd de ces pratiques, c’est que, aux yeux des Grands Musiciens, les gens venant au concert restent essentiellement ou des gros bourgeois perpétuant une tradition sans rien capter mais pour sortir, et il sied de leur donner quelques éléments de langage pour le débriefing qu’ils immisceront la prochaine fois qu’ils recevront ; ou alors, ces gens sont des ploucs imbéciles qui ont dû venir via leur CE ou leur collège de banlieue et à qui, donc, il faut fournir des sous-titres anticipés. Inacceptables devraient être

- le délai qu’implique le pipelettisme entre le début du concert et la musique,

- la posture verticale qui attente à la dignité des spectateurs surplombés par le Savoir du Sachant et non pas par

- le talent,

- le travail et

- les intuitions ébouriffantes des musiciens,

- cette prise en otage des mélomanes.

C’est d’autant plus irritant lorsque, comme ce 6 février, le laïus dépasse allègrement le quart d’heure.

- La bonhommie,

- le goût pour l’anecdote et

- la clarté de la diction

n’en peuvent mais.

- La durée du sermon est impatientante (vous pensez même à fuir) ;

- le propos est forcément réducteur, ce qui renforce le côté didactique dont on aura compris qu’il vous insupporte dans ce cadre ; et

- les dérapages médiocres pimentant la verve informée sont inévitables (« l’esprit français, c’est la retenue », « le champagne permet de retrouver notre esprit d’enfance », « quand un enfant regarde la beauté, il arrive à en attraper le merveilleux »), sans compter les patatras (citer l’incipit des Mémoires de guerre du « général » De Gaulle, ce gougnafier, avant de rappeler l’inclination de Camille Saint-Saëns pour l’Algérie française fait crisser la boîte à neurones).

C’est pourquoi vous suspendrez provisoirement votre compte-rendu à ce stade afin de prendre le temps de retrouver

- l’envie

- de beau,

- de singulier,

- de brillant,

- la joie et même, lâchez le mot,

- l’excitation

qui vous ont poussées à venir ouïr ici même le sieur Orlando Bass dans le Quatrième concerto de Saint-Saëns.

À suivre !

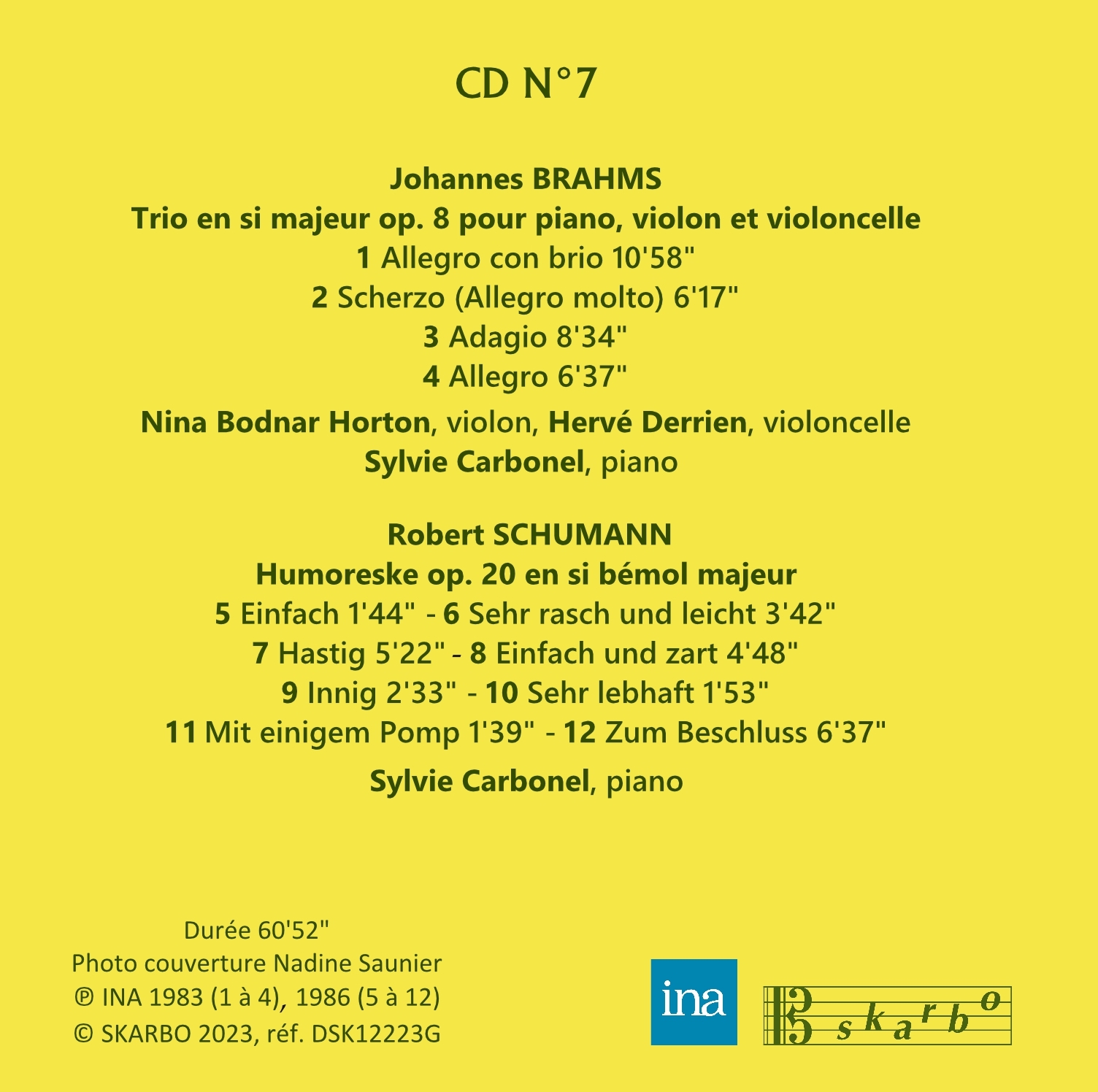

L’art de Sylvie Carbonel (Skarbo) – 18/24

L’influence posthume de Brahms est réputée avoir animé le jeune Arnold Schönberg, alors qu’une partie de la musique faisait sa transition vers les multiples formes d’atonalité. C’est sans doute pour cette raison que les Drei Klavierstücke op. 11, composées en 1909, douze ans après la mort du barbu, ont été choisies pour compléter (un peu) le huitième disque du florilège de Sylvie Carbonel qu’ouvrait le Trio pour clarinette en la.

Le premier mouvement (comme le deuxième) est siglé « Mäβige », soit moderato.

- Toucher délicat,

- travail sur le tempo et

- contrastes

- (nuances,

- attaques,

- pédalisation)

offrent l’occasion de goûter un chromatisme délicieusement mystérieux, voire mystérieusement délicieux, ça marche dans les deux sens. La pianiste travaille en coloriste presque debussyste, plantant ainsi un décor intrigant à souhait.

Le deuxième mouvement se lance en 12/8, avec une main gauche habitée par une pulsation contrariant à l’oreille le ternaire de la partition.

- Ritendi,

- points d’orgue sur les silences et

- variété des durées

submergent largement le cadre de la mesure. Sylvie Carbonel excelle

- à rendre substantiel le ronchonchonnement de la basse,

- à polariser l’écoute sur l’ouverture des aigus et

- à ouvrir l’oreille de l’auditeur à la complexité sexy de l’harmonie.

Le compositeur se délecte de l’association entre

- formules récurrentes,

- transformation des leitmotives,

- suspension du discours et

- chemins de traverse qui ne délitent pas l’unité mais la font pétiller d’étincelles ou de trouvailles, comme l’anecdote donne chair à la factualité historique.

Rien d’abstrait dans cette musique bien qu’elle ne soit pas faite pour MFM ou son alter ego, Radio classique. Comme s’il fallait bien secouer cette atmosphère méditative, le dernier mouvement s’annonce « bewegt » (agité).

La partition oscille entre deux et trois portées. L’incipit éclate de partout, mais le jeu aussi aisément aérien que tellurique de Sylvie Carbonel souligne bien les saillances (faut tenter) de la composition, et notamment la variété

- des attaques,

- des nuances,

- des dynamiques et

- des tempi.

En effet, l’énigmaticité du propos se nourrit des

- explosions,

- fusées,

- brutales accalmies,

- changements de registres,

ainsi que de la densité de cette miniature. La pianiste en rend moins le côté brahmsien putatif que

- l’inventivité des techniques utilisées et de leur mélange,

- la picturalité propice à l’imaginaire, et

- l’indécidabilité séduisante.

De quoi nous faire regretter à nouveau la brièveté du disque – remarque quantitative qui est autant un reproche pour l’éditeur qu’un compliment pour l’artiste !

Pour acheter le coffret (env. 35 €), c’est par exemple çà.

Pour écouter le disque en intégrale et gratuitement, c’est par exemple là.

Pour retrouver les critiques précédentes du coffret

Dix-sept pièces de Modeste Moussorgsky – 1

Dix-sept pièces de Modeste Moussorgsky – 2

Tableaux d’une exposition de Modeste Moussorgsky

Dix pièces pittoresques d’Emmanuel Chabrier – 1

Dix pièces pittoresques d’Emmanuel Chabrier – 2

Le Cahier de musique de Jacques Desbrière

Franz Liszt – Totentanz

Franz Liszt – Sonate en si mineur

Franz Liszt – Deux harmonies poétiques et religieuses

De Bach à Granados – Un récital imaginaire

Ludwig van Beethoven – La Waldstein et plus

Carl Maria von Weber – Sonate pour flûte et piano

Wolfgang Amadeus Mozart – Troisième trio K.502 et plus

Frédéric Chopin – Trio en sol mineur

Johannes Brahms – Trio en Si

Robert Schumann – Humoreske op. 20

À suivre !

Le retour de l’autre Bob

Cet homme, qui confond bob et canotier fleuri, nous rappelle que Bob Dylan, avant d’être un marmonneur inaudible et un prix Nobel donc un gars surcoté, était un grand songwriter, protéiforme, tonifiant, engagé, intelligent, malin et, si si, euphorisant. Après deux dates triomphales, Luka, qui vient de sortir son nouveau disque feat. son hit bluesy et sticky à souhait, Now we are one, revient chanter son Bob Dylan. Des tubes du début aux chansons honnies par les folkeux exclusivistes, en passant par les incontournables dont même plus on sait que c’est du Dylan et pourtant, il dessine un portrait singulier, malaxé de l’intérieur, à la fois respectueux et singulier.

Autour de lui, on distingue le lutin Diabolo, la vedette de l’harmonica, connu notamment pour avoir foncé en mob sur la scène de Bercy où il accompagnait Jacques Higelin, mais aussi pour avoir, à l’Olympia, poussé Christophe dans ses derniers retranchements de trituration sonore. La section rythmique associe ce grand fada de Marc, du genre qui croit que la batterie est un instrument, pas juste un truc pour faire démarrer les chansons, et Paul, le bassiste-à-casquette, tellement peu dans le show-off que, quand tu te surprends à headbanguer, tu te rends compte combien il sait pulser sans avoir besoin de se rouler par terre pour qu’on le remarque. Et puis y a moi aux claviers, mais c’est pas pareil.

Rendez-vous ce jeudi 8 février, vers 20 h, au Backstage Montrouge. OK, les Parisiens, c’est un peu loin (à 7′ de la Porte d’Orléans, autant dire à l’autre bout de la galaxie, j’avoue), mais la salle, tenue par un ancien cador de l’industrie musicale, est extraordinaire côté confort cabaret, le son nickel, on peut bien grignoter (préférer les planchas à la pizza, cependant), solide et liquide. Reste que, avec vous dans l’espace serait bien sûr un plus.

Note technique : ça rassure toujours les artistes et la prod quand on réserve au 09 62 61 39 29.

Alain Fourchotte, “Cordes tressées” (Triton) – 2/4

Après un trio pour cordes, la monographie d’Alain Fourchotte s’enrichit d’un duo pour violon et piano intitulé Espoirs et articulé en quatre mouvements trois lents et un rapide (le troisième). Composée en 2011 et dédiée à Saskia Lethiec, qui tient ici le violon au côté de son complice coutumier Jérôme Granjon, elle évoque « les espoirs que le Printemps arabe a fait naître ici où là » tout en refusant d’assumer un « programme ».

Le premier mouvement laisse à découvert le violon, tenté par

- les valeurs longues,

- la diphonie et

- les rebonds d’archet.

Un appel à la liberté semble émaner

- de sons détrempés,

- d’harmoniques entêtantes,

- de glissendi et

- de surgissements auxquels se joint le piano.

Une série de cinq notes descendantes tresse souplement manière de fil rouge où s’entortille une part d’onirique

- (tremblements floutant les contours de la note,

- résonances de sustain,

- contrastes entre tenues et explosions,

- mutations de registres…).

Bouclant ce I, entre mystique et extatique, un bref solo de violon se perd dans l’évanescent du suraigu en fade out. Le deuxième mouvement approfondit l’inclination du compositeur pour

- les harmoniques,

- les tenues et

- l’étrangeté associant suraigu du violon et grondement sourd du piano.

Au violon les valeurs longues, au piano les accents et le clapotis de l’accompagnement. Le statisme de la partition privilégie

- l’évocation sur l’énonciation,

- la suggestion sur la définition,

- la brume irisée sur le paysage sonore nettement découpé.

Le troisième mouvement est annoncé prompt par la note d’intention. Un violon motorique pianissimo s’emporte, peut-être sous l’effet de la tonicité du piano. Les rôles s’inversent, proposant un système

- d’échos,

- de renversements,

- de miroirs donc

- de récurrences

où

- l’énergie,

- les nuances et

- les trajectoires – parallèles ou contraires – des deux parties

semblent compter autant que la note ou l’accord dont elles procèdent. Le quatrième et dernier mouvement renoue avec l’opposition liminaire entre les valeurs longues du violon et les percussions du piano. Le jeu sur le vaste spectre

- des attaques,

- des intensités et

- des registres engagés par chacun des instruments

procure une fascination certaine pour les vapeurs activées, libérées et propulsées par les musiciens. Le propos n’est certes pas plus net que l’illusion que fut le Printemps arabe, preuve que, en le transposant, le compositeur s’est bien inspiré de ces secousses qu’un bon marketing politique a rendu séduisant notamment aux yeux des Occidentaux ; mais il donne de quoi nourrir une rêverie grâce

- à l’explosivité spectaculaire des sforzendi, comme si le texte rassemblait une série de mini big bangs à même de recréer d’étranges et éphémères univers,

- au murmure envoûtant des tenues infinies ouvrant l’espace sonore vers un point de fuite insaisissable, et

- à la double nature des échanges entre partenaires, à la fois incapables de communiquer véritablement et enrichissant leur langage par cette apparente incommunicabilité.

Le decrescendo final laisse entendre

- le son après la musique,

- le bruit du doigt heurtant le manche après le son, et, enfin,

- le silence après le bruit,

un silence

- que l’on interroge,

- dont attend la dissolution, la fragmentation ou la submersion par ces vibrations qui nous agacent parfois mais nous rassurent souvent,

- qu’il est un temps difficile d’accepter comme une fin.

Peut-être une métaphore

- du changement qui s’étiole, échoue à se pérenniser ou à féconder un nouveau changement,

- du rêve qui se dégrade en devenant réalité ou, tout simplement,

- de la vie qui finit par sombrer dans rien.

En somme, un signe de l’art d’Alain Fourchotte à disrupter, et hop, les habitudes d’écoute de l’auditeur sans perdre la qualité fondamentale de la musique : diffuser du plaisir par sa capacité

- d’évocation (fût-elle disjointe des projections imaginées par le compositeur)

- d’émotion (dans la liberté propre à cette caractéristique de quelques créatures terrestres) et

- de dépassement de la réalité ensuquante si prompte à nous happer dans le commun, le trivial et l’abrutissant.

Rendez-vous dans une prochaine notule pour évoquer le Troisième quatuor à cordes du même compositeur !

À suivre…

L’art de Sylvie Carbonel (Skarbo) – 17/24

Ceux qui aiment

- le biscornu,

- l’inattendu et

- le mystérieux

en sus de la belle musique devraient adorer ce florilège de Sylvie Carbonel. Nous voici au huitième disque, et c’est peu de dire que les galettes se suivent sans se ressembler.

- Tantôt bien garnies, elles sont tantôt plus légères (39′ pour cet album, à peine plus que le quatrième volume).

- Tantôt centrées sur un compositeur (Moussorgsky en ouverture de bal) ou sur une forme (deux sonates pour piano nous attendent pour clore le festival), elles affichent parfois une cohérence moins immédiate (ainsi de ce disque associant de la musique de chambre de Brahms à trois pièces solo d’Arnold Schönberg).

- Tantôt clairement thématisées, elles cahotent aussi à l’occasion (pourquoi les deux trios de Brahms n’ont-ils pas été réunis sur un même disque ?).

Un livret pertinent eût sans doute aidé l’auditeur à comprendre ces hue et ces dia ; l’on suppute que l’éditeur a préféré privilégier le suspense au détriment du détricotage logique. Cela renforce l’intérêt d’une écoute au fil de l’eau mais aurait peut-être gagné à être clarifié.

Pas de quoi nous désarçonner au point de ne point nous lancer dans l’impressionnant Trio pour piano, clarinette en la et violoncelle en la mineur op. 114 de Johannes Brahms, enregistré début 1981 avec, excusez du peu, Michel Portal à la clarinette et Roland Pidoux au violoncelle…

… ne serait-ce que parce que c’est une formation bizarre (parfois même travestie en alto-violoncelle-piano), donc a priori sexy. Le Quantum Clarinet Trio l’a rapproché en 2022 d’autres pièces composées sur le même modèle par des « compositeurs dégénérés » selon le régime nazi, ce qui est en général bon signe pour la musique. L’œuvre se décapsule sur un Allegro en la mineur, ouvert par le violoncelle. Au début, les zozos se jaugent avec une arme pour imposer leur voix : les triolets toniques. Passée la première explication de texte, l’affaire semble s’apaiser. Las, les triolets de noires puis de croches réénergisent les débats. L’oscillation entre

- apaisement et emballement,

- sagesse et enflammades,

- suspensions et gammes tant ascendantes que descendantes,

- la mineur et tonalités proches (La et La bémol),

- binaire et triolets

permettent aux artistes d’échanger avec un mélange de variété de couleurs et d’intentions qui capte l’écoute. Le trio mêle

- accents,

- crescendi/decrescendi/ sautes d’humeur,

- échanges courtois et grommellements

avec un naturel séduisant. Le Poco meno allegro conclusif semble calmer les esprits en aboutissant à un La préparatoire à la tonalité de Ré de l’Adagio.

Au début du mouvement lent, la concorde paraît avoir gagné l’arène. Piano et clarinette interrogent le violoncelle, chacun faisant valoir ses qualités principales :

- souffle de Michel Portal,

- chaleur de Roland Pidoux et

- souplesse caméléon de Sylvie Carbonel.

Se distribuent ainsi les rôles entre

- clarinette lyrique sur de multiples registres,

- violoncelle tantôt pizzant tantôt vibrant,

- piano accompagnateur n’hésitant pas à se transformer à l’occasion en énergumène remuant.

On se laisse séduire par une partition empreinte

- de chromatismes,

- d’une certaine épure et

- d’une nette volonté de donner à chaque protagoniste l’heur de parler sa langue vernaculaire.

L’Andante grazioso en La et en 3/4 ne manque certes pas

- d’élégance,

- de rythme (le groove est confié au piano) et

- de fluctuations évitant l’enlisement dans le choupinet.

Les partenaires sont tous trois du même tonneau.

- Sylvie Carbonel séduit entre autres grâce à une main gauche alliant sûreté et discrétion, et une main droite expressive à souhait ;

- Michel Portal (le trio est quand même écrit pour le clarinettiste) charme en associant son rond et intensité ;

- Roland Pidoux convainc par la versatilité de son instrument,

- toutes vibrations dehors ici,

- pizzant avec verve çà et

- fluidifiant l’échange là.

L’Allegro revient au la mineur liminaire (presque haha) et, cette fois, c’est le violoncelle qui lance les hostilités. Johannes Brahms jouit à nouveau des tensions entre binaire et ternaire.

- L’explosivité du piano,

- la capacité des trois collègues à rendre tant la beauté que la puissance narrative des changements de mesure (6/8, 9/8, 2/4…),

- et la capacité à faire instrument collectivement

sont du miel pour l’esgourde. Les mutations

- de couleurs,

- de nuances et

- de densité habitant la partition

sont rendues avec acuité par les interprètes. Dans ce « concert improvisé de musique de chambre », à en croire le livret,

- phrasés,

- contrastes,

- synchronicités de notes et d’esprit

séduisent… mais une pause s’impose hic et nunc avant d’aller taquiner l’opus 11 d’Arnold Schönberg !

Pour acheter le coffret (env. 35 €), c’est par exemple çà.

Pour écouter le disque en intégrale et gratuitement, c’est par exemple là.

Pour retrouver les critiques précédentes du coffret

Dix-sept pièces de Modeste Moussorgsky – 1

Dix-sept pièces de Modeste Moussorgsky – 2

Les Tableaux d’une exposition de Modeste Moussorgsky

Dix pièces pittoresques d’Emmanuel Chabrier – 1

Dix pièces pittoresques d’Emmanuel Chabrier – 2

Le Cahier de musique de Jacques Desbrière

Franz Liszt – Totentanz

Franz Liszt – Sonate en si mineur

Franz Liszt – Deux harmonies poétiques et religieuses

De Bach à Granados – Un récital imaginaire

Ludwig van Beethoven – La Waldstein et plus

Carl Maria von Weber – Sonate pour flûte et piano

Wolfgang Amadeus Mozart – Troisième trio K.502 et plus

Frédéric Chopin – Trio en sol mineur

Johannes Brahms – Trio en Si

Robert Schumann – Humoreske op. 20

À suivre !

Van Gogh à Auvers-sur-Oise – Musée d’Orsay, 26 janvier 2024 – 1

Un comble à notre époque : Vincent Van Gogh est désormais présenté comme victime du storytelling. C’est le peintre qui n’a vendu qu’un tableau de son vivant alors que ses toiles – ou celles qui lui sont attribuées – valent aujourd’hui des palanquées de millions à faire rougir et rugir de plaisir un habitué de BFM Business. Bien qu’elle se démarque et du résumé réducteur et de son contrepied résolu, l’exposition qui se tient au musée d’Orsay jusqu’à ce 4 février 2024 ajoute une couche de storytelling à la légende. Elle présente en effet les derniers tableaux de l’artiste peints à Auvers-sur-Oise où il était venu se mettre au vert (sur Oise) chez le docteur Gachet avant de tirer sur la gâchette et sur lui par la même occasion. 70 jours, ca 70 tableaux (dont certains sont des esquisses de tableaux parfois aboutis, parfois non) et moult dessins. Storytelling, donc, puisque ces tableaux frénétiquement composés sont les derniers. Partant, ils se retrouvent éclaboussés par les clichés sur « l’urgence de la création avant la mort », alors que c’est précisément pour échapper à l’envie de mort que Van Gogh s’est expatrié dans le Val-d’Oise.

Malgré cette évidence, le suicide semi-raté – par conséquent réussi quand même – teinte la réception des œuvres en les parant d’une nécessité dramatique qu’elles ne peuvent réellement revendiquer. Se noue ainsi un peu plus le mouchoir de l’objectivité qui drape nombre de toiles rassemblées pour l’occasion. En effet, beaucoup sont contredites par les descriptions voire les lettres du peintre. Souvent, les couleurs évoquées ne sont pas celles que nous voyons.

- La dégradation des pigments,

- la détérioration des laques,

- la conservation pas toujours optimale de certaines créations

expliquent cette disjonction entre l’objectivité du texte et la réalité actuelle. Aussi peut-il être tentant de berner l’œil grâce à l’histoire que nous racontent les documents et les experts ; et cette autotentative d’illusion se mêle à d’autres mirages comme celui qui ouvre l’exposition.

L’autoportrait célébrissime (Van Gogh en a peint 43…) n’a pas été peint à Auvers-sur-Oise, puisqu’il date de 1889 alors que Vincent n’arrive près de Paris qu’en 1890. Ce hors-sujet enlève-t-il quoi que ce soit

- à l’intérêt des lignes mouvementées opposant la rectitude du veston et les volutes du fond ?

- à l’opposition entre la mise sérieuse d’un homme qui, affirmant aller mieux, le voulait montrer, et la mine inquiète ou troublée ?

- au charme vénéneux obtenu postérieurement, par le truchement de la dégradation des couleurs, dans la bleuisation du costume qui le rapproche du fond tourmenté et attire d’autant plus le regard sur le visage au chromatisme distinct ?

- à l’énergie portée par la déclinaison des teintes bleutées où le blanc et le presque-marron ont leur place ?

Certes non. En revanche, il remet un coin dans le juke-box de l’illusion produite par le narratif entourant le travail de l’artiste. Aussi est-ce la question qui nous saisit quand nous entrons dans l’exposition : que voit-on de Van Gogh quand on voit un tableau de Van Gogh ?

La question est d’autant plus légitime que, en peignant, Van Gogh ne s’est jamais contenté de présenter ou de représenter : il a profondément interrogé cet acte, peut-être parce qu’il est une manière de se confronter à notre présence au monde. Quelle prise ai-je sur le monde ? Que sais-je du monde où je me débats ? Qui suis-je, c’est-à-dire comment le monde me voit-il par rapport à celui que j’ai l’intuition d’être ?

- La multiplicité de représentations de même type de paysages, parfois recomposés et distincts de ce qu’il est convenu d’appeler la réalité,

- le grand nombre d’autoportraits et

- la faible diversité des modèles croqués

participent d’un questionnement qui devient ressassement voire rumination sur l’identité

- du paysage,

- des êtres et

- du peintre.

Ainsi du portrait du docteur Gachet, à la fois psychiatre (d’où la feuille de digitaline censée être curative) et, à en croire posture et mimique, dépressif bien ensuqué dans son désespoir. En le peignant de la sorte, Vincent Van Gogh renvoie à la spécularité picturale. En un peu moins pompeux, disons que le tableau devient miroir. Le médecin est aussi mal que son patient (plus, jugeait ledit patient dans ses lettres). La mélancolie du guérisseur en dit long sur l’inutilité de la psychiatrie – le suicide du peintre, quelques semaines plus tard, confirmera ce diagnostic. Le monde est insupportable, et c’est cette friction entre l’âme désenchantée et l’espace où elle s’ébroue que tente de saisir l’art encore et encore.

Le tableau ne réinvente pas seulement le réel, il réinvente aussi l’art. Avec les réinterprétations de tableaux par l’artiste se crée une circularité des réinterprétations

- du monde,

- des émotions et

- des mythes qui nous structurent.

L’un des plus célèbres remix de l’artiste est la « Pietà » d’après Eugène Delacroix, dont Vincent Van Gogh peint une seconde version à Auvers en 1890. Or, il n’a jamais vu le tableau de ses yeux. Son frère lui en a offert une lithographie qu’il a, c’est ballot, fait tomber dans la peinture. Il a donc carrément peint le tableau à Saint-Rémy de Provence. Ce faisant, il met en œuvre quatre formes d’appropriation du réel, quatre reformations ou reformulations qui consistent à

- ne pas peindre d’après modèle mais d’après reproduction incomplète,

- transusbstantier la nature et la matière du tableau, devenu lithographie puis redevenu tableau,

- échanger la place du Christ et de la mère par rapport à l’original,

- copier sa propre réinterprétation d’un tableau original.

Le tableau original est « artisé » comme le réel est « artisé » en devenant peinture. En somme, qu’il s’applique

- à d’autres œuvres,

- à des figures vivantes ou

- à des situations (paysages, animaux, humains),

le travail de Vincent Van Gogh paraît explorer avec avidité la double question de la réalité dans la peinture (qu’est-ce qui rapproche une pipe et le dessin d’une pipe ?) et de la picturalité dans le réel (qu’est-ce qui rapproche ce que je vois de ce qui est saisissable par le pinceau ?). Ce n’est plus tant le storytelling qui impacte le regard mais le décalage

- induit,

- pensé et

- saisi

par la peinture. L’exposition du musée d’Orsay offre cette passionnante possibilité de contempler l’appétit de l’artiste à s’approprier ce qui semble être pour faire, avec ce matériau brut, de l’art raffiné.

- L’église n’est pas au bon endroit ? Qu’importe.

- La perspective est clairement photoshoppée ? Pourquoi pas !

- La feuille de l’arbre est figurée par un simple trait vert ? Et alors ?

Au contraire ! Tous ces petits arrangements avec le modèle ne le trahissent pas : ils

- le libèrent de son immédiateté,

- lui injectent une dimension artistique et

- l’ouvrent à des possibles que nul autre que l’artiste n’avait pu envisager.

À suivre !

Alain Fourchotte, « Cordes tressées » (Triton) – 1/4

Prélude

Reconnaissons qu’il n’est jamais facile de rendre compte de quoi que ce soit. Ainsi, vin, tableau, musique échappent à notre capacité de verbalisation. C’est le principal projet des chroniques que je publie ici : travailler le langage pour rendre compte

- d’une sensation,

- d’une intuition et

- d’une opinion

sans considérer que l’affirmation se suffit à elle-même – d’où l’effort pour étayer le propos en allant un peu plus loin que

- « j’aime »,

- « c’est trop d’la balle » et

- « c’est wow de ouf ».

La stratégie que j’ai adoptée est de fonder le discours sur sa fonctionnalité, c’est-à-dire :

- à quoi ça sert ?

- pourquoi j’écris ?

- quel rôle je propose au lecteur ?

Il s’agit d’envisager le texte non comme

- une étude parée de codes universitaires,

- un exposé chargé de faire supposément briller le sachant,

- un discours vertical décrétant depuis les cimes de la Connaissance et de la Sapience ce que doivent penser les petits clampins

mais comme une tentative pour évoquer

- un fait culturel,

- un constat objectif et

- une émotion personnelle.

C’est fort de cette expérience quotidienne que je voudrais ouvrir cette notule sur un conseil : surtout, ne pas lire le livret avant d’écouter le disque d’Alain Fourchotte qui sort ce 23 février 2024 !

Oh, pas de risque de spoiler, sans apostrophe non plus, mais un péril certain de fuir ou d’avoir envie de refermer la pochette au plus vite. Non, sauf si les perspectives deleuziennes de « confrontation entre chronos et aiôn » et autres passages sur la coda écrite « pour conclure la pièce sans la conclure tout en la concluant » sont de nature à exciter votre appétit de mélomane ou d’aiguiller votre curiosité de musicophile, mieux vaut se jeter dans Adagio e poi… pour violon, alto et violoncelle afin de découvrir – sans mal de tête et soupirs de malaise devant des effets d’écriture consternants – le disque de musique de chambre d’une figure de la musique contemporaine niçoise, portée par l’équipe croisée lors des deux festivals Érard et à l’occasion d’un disque de sonates françaises – dès la première pièce, l’on y retrouve Saskia Lethiec (suppute-t-on) au violon, Vinciane Béranger à l’alto et David Louwerse au violoncelle.

Adagio e poi…

Reprise d’un adagio initialement fomenté en 1968, Adagio e poi… paraît en 2000. Le compositeur semble travailler le son en tant que

- possible qui advient ou pas (d’où le jeu sur le tremblement et les pianissimi, par exemple, mais aussi sur l’inscription du silence dans l’œuvre),

- limite des perceptions humaines (il dessine le paysage qui nous enveloppe) et, paradoxalement,

- ennemi du son (de brusques accents peuvent couper court à l’essor d’une phrase).

La partition investit la large palette propre aux instruments

- (pizzicati,

- coll’arco,

- doubles cordes…)

ainsi que les divers caractères que ces techniques permettent d’exprimer

- (frémissement,

- lyrisme,

- percussivité…).

Le silence devient un son à part entière, dont la signification est aussi imprévisible que la durée. Il semble être tour à tour

- le résultat d’un projet étouffé,

- d’une respiration nécessaire,

- d’une accumulation d’énergie qui prélude à un jaillissement…

Au travail sur le son et le silence s’ajoute le travail sur l’instrument spécifique qu’est le trio. Alain Fourchotte semble prendre plaisir à le malaxer

- en le reconfigurant sans cesse, du solo au trio,

- en variant les dispositifs et les modes de communication

- (échos,

- confrontations,

- synchronicités) voire

- en lui proposant manière d’expansion

- (utilisation des registres extrêmes,

- questionnement des harmoniques,

- effets de résonance…).

Dans cette pièce de 11′, on goûte notamment

- le collage rhapsodique-mais-pas-que de séquences variées,

- le souci de diégèse mystérieuse (en presque clair : chacun peut se raconter une histoire propre en écoutant les ébats des compères) et

- la diversité des inspirations et, conjointe à cette richesse, les différents tuilages proposés par le compositeur

- (prolongement passant le relais d’un instrument à l’autre,

- fade in ou in direct,

- reprises de motifs reconnaissables,

- bifurcations radicales réveillant l’attention…).

Comme n’aurait sans doute pas écrit Gilles Deleuze en frictionnant les conceptions temporelles et notre perception : captivant.

À suivre !

L’art de Sylvie Carbonel (Skarbo) – 16/24

Enregistrée à Radio France en 1986 (et à ne pas confondre avec la version studio que l’on retrouve en seconde partie du disque Schumann à écouter par exemple ici), la grande humoresque dite humblement Humoreske op. 20 en Si bémol de Robert Schumann permet au florilège édité par Skarbo de revenir à l’art soliste de Sylvie Carbonel.

Composée presque frénétiquement en huit jours, 55 ans avant les Humoresques d’Antonín Dvořák, cette suite est réputée emmener l’auditeur du rire au larme. Elle commence « simplement » (« Einfach »), deux voix en longue encadrant des arpèges médians.

- Balancement binaire permis par le frottement entre la dernière croche et la blanche grave,

- netteté de la ligne mélodique,

- alliance fine de régularité et de souplesse,

conduisent à la coda « un peu plus vivante » mais habilement grevée de ralentis. Très prompt et léger, le « Sehr rasch und leicht » qui suit embraye en 2/4 en hâtant le pas mais en gardant le même système en trio au début (mélodie – harmonie arpégée – basse). Sylvie Carbonel garantit le groove de la chose

- en appliquant adroitement les nuances indiquées par le compositeur,

- en soignant habilement les phrasés, gages de lisibilité et de musicalité, et

- en travaillant des attaques (accent, détaché, quasi glissendi…) assez finement distribuées pour donner la pulsation sans briser l’allant.

L’accélération de tiers-mouvement se manifeste d’abord dans les graves avant de gagner l’ensemble des registres. Or, l’esprit de la tension schumannienne s’épanouit dans les mutations de couleur rythmique :

- changement de tempo,

- faux ralenti qui consiste à élaguer le nombre de notes par mesure sans détendre la battue,

- illusion d’accélération par le décalage entre les triolets de la main droite et les rebonds pointés de la main gauche

ébaubissent d’autant plus l’oreille que ces stratégies sont rendues avec une économie d’effets de premier ordre.

- Pas de gnangnantise,

- pas de pédalisation outrancière en guise de surlignement autosatisfait,

- pas d’excès de vitesse risquant de gommer l’intelligibilité du mouvement en faisant rutiler la technique de l’interprète :

le texte suffit, quand il est traduit par une musicienne assez sûre de sa virtuosité pour ne pas en tartiner les mérites dans les conduits auditifs de ses écoutants. Le retour au premier segment laisse subodorer une forme ABA… qui se dérobe quand le compositeur ajoute une coda reprenant le premier motif. Se construit ainsi une partition où dialoguent

- allers-retours thématiques,

- renouvellement des motifs et

- rapprochement de couleurs en apparence très éloignées.

On se hâte à nouveau avec « Hastig », dont la partition s’étale sur trois portées, la main droite en récoltant deux pour clarifier la ligne offerte à l’alto. Sylvie Carbonel en rend

- le délicieux déséquilibre,

- la soudaine explosion et

- l’agitation persistante

avant qu’une nouvelle secousse ne précipite la musique vers

- une pente accélératrice,

- un crescendo quasi martial et

- une double modulation (d’abord en ré mineur, ensuite en la) saisissante.

À une accalmie apaisante succède le retour au tempo primo. La pianiste y exprime la douceur et donne à entrevoir la chorégraphie claudicante d’un pantin désarticulé, hésitant, seul sur la piste du cirque dont les gradins ont été désertés. La coda adagio achève d’installer cet inattendu voile de noirceur fleurant mauvais

- l’obscurité banale,

- la nuit subie, voire, platement,

- la pénombre qui n’a même pas l’élégance de laisser pressentir ce que sera la mort mais se contente d’être la caisse de résonance d’une solitude intérieure ensuquant l’âme ou ce qu’il en reste dans le goudron tiédasse de la mélancolie.

« Einfach und zart » (« simple et délicat », d’après la traduction Google : les non-germanophones – ça existe – auraient sans doute préféré, à un livret assez peu fonctionnel, la traduction des indications placées en tête de mouvements) délie une mélodie charmante qu’enrubanne gracieusement un accompagnement joué avec

- légèreté,

- élégance et

- assez de souplesse pour éviter le débitage sous-investi d’une musique qui, de jolie, deviendrait mignonnette.

Comme attendu dans cette terre de contrastes (si des offices de tourisme veulent me commander des éléments de langage, qu’ils n’hésitent pas à m’adresser une proposition par le truchement de la rubrique « contact » du présent site), surgit alors un intermezzo qui fait ruer des doubles croches à la tierce avec ce qu’il faut

- d’accents,

- de contretemps et

- de nuances

pour animer ce bref mouvement perpétuel puis le laisser glisser avec art vers le rappel de la première partie. « Innig » (profondément) joue la carte du balancement propre au rythme pointé avant que le tempo ne s’emballe un temps. Avec intelligence et rigueur, l’interprète rend justice des

- charmes harmoniques,

- respirations à suspense et

- mystères du chromatisme

qui contribuent à la beauté du mouvement. Le suivant est, tiens donc, « sehr lebhaft » (très animé). Les petites saucisses s’activent donc :

- motorisme des doubles croches,

- tonicité des croches pointées – doubles,

- puissance des graves volontiers doublés en octaves,

- jeu sur les différentes manières de manipuler les marteaux pianistiques (petites touches, à-coups, accents, coups puissants…)

happent l’ouïe. Pourtant, une courte strette parvient à repasser une couche de

- célérité,

- cavalcade et

- groove des contretemps de la main gauche contrastant avec les harmonies égrenées par la main droite.

Annoncé fastueux, le mouvement « Mit einigem Pomp » contraste avec le précédent par

- son esprit,

- ses modulations et

- son choix de confier la mélodie aux octaves graves.

Partant, on se laisse emporter par la solennité

- rutilante,

- percutante et

- enveloppante

du piano, dont Sylvie Carbonel souligne astucieusement les tensions internes :

- au BRAOUM tellurique des graves répond l’aspiration des accords répétés à l’élévation ;

- à l’allant des doubles croches répond le long ralenti final ;

- à la stabilité apparente de la pompe répond les mutations de tonalité.

Ainsi l’humoresque ne consiste-t-elle pas à changer de type de musique constamment. Robert Schumann arrive à créer une sorte d’incompatibilité intérieure dans chaque mouvement qui évite l’artificialité des contrastes et donne, au contraire, l’impression qu’ils jaillissent d’une nécessité stylistique. Son interprète, qui a auditivement beaucoup pratiqué la partition, confirme les qualités qui nous époustouflent depuis la première chronique en parvenant, par un miracle que l’on doit appeler art ou talent, sans doute, à garder l’évidence de la simplicité tout en distillant par

- une insistance sur une note-clef,

- un choix de pédale qui crée une harmonie particulière,

- un phrasé qui contredit ce qui semble être l’idée générale

des indices nous laissant comprendre que, derrière l’évidence,

- un tremblement est en jeu,

- une vacillation s’opère, bref,

- y a un truc qui cloche et qui doit n’être rien d’autre que la nécessité animant

- le compositeur,

- la musique et

- l’interprète.

De la sorte, elle nous convainc que le contraste est à la fois diachronique (au fil des mouvements) et synchronique (à l’œuvre hic et nunc). Dernière occasion d’en profiter, le vaste mouvement « Zum beschluss » (décidé, peut-être) s’ouvre par un prélude suspendu puis se développe en profitant

- des charmes du chromatisme,

- des changements de tempi et

- de la souplesse des mesures (ralentis, points d’orgue, silences ad lib.).

Face aux octaves de la main droite, le court allegro qui s’immisce fait gronder la main gauche. Après l’attente, le finale se refuse cependant au morceau de bravoure que l’on aurait pu imaginer. C’est le troisième contraste de l’humoresque :

- après les différences entre les mouvements,

- après les tensions au sein même des mouvements,

- voici l’art de déjouer l’évidence, de désamorcer le stéréotype donc de saisir l’auditeur.

Avec

- son piano narratif,

- sa technique jamais intimidée donc jamais encombrante,

- sa connaissance comme intime de la partition et

- sa science de la musicalité,

Sylvie Carbonel porte haut cette prouesse schumanienne.

Pour acheter le coffret (env. 35 €), c’est par exemple là.

Pour retrouver les critiques précédentes du coffret

Dix-sept pièces de Modeste Moussorgsky – 1

Dix-sept pièces de Modeste Moussorgsky – 2

Les Tableaux d’une exposition de Modeste Moussorgsky

Dix pièces pittoresques d’Emmanuel Chabrier – 1

Dix pièces pittoresques d’Emmanuel Chabrier – 2

Le Cahier de musique de Jacques Desbrière

Franz Liszt – Totentanz

Franz Liszt – Sonate en si mineur

Franz Liszt – Deux harmonies poétiques et religieuses

De Bach à Granados – Un récital imaginaire

Ludwig van Beethoven – La Waldstein et plus

Carl Maria von Weber – Sonate pour flûte et piano

Wolfgang Amadeus Mozart – Troisième trio K.502 et plus

Frédéric Chopin – Trio en sol mineur

À suivre !

Tout n’est pas relatif

Le titre le plus écouté de 44 ou presque vient de dépasser les 35 000 écoutes sur Spotify. D’ordinaire, pour présenter une de mes chansons en concert, je dérobe à Barthélémy Saurel – l’un des plus extraordinaires chanteurs avec du texte, du rythme, de la musique et de la personnalité dedans – sa presque fameuse punchline :

Toutes mes chansons sont 100 % autobiographiques, mais celle-là est encore plus 100 % autobiographique que toutes les autres.

Je n’ai jamais présenté de la sorte cette fredonnerie qui le rappelle : tout est peut-être relatif mais la mocheté, non. Va savoir pourquoi.