“Paris 1850”, Le Palais Royal, Salle Gaveau, 6 février 2024 – 3/3

Dernier épisode de notre séjour à Gaveau du 6 février en compagnie de Jean-Philippe Sarcos dans un long prélude parlé, Orlando Bass pour un Quatrième concerto de Camille Saint-Saëns intense, et l’orchestre du Palais royal qui conclut la soirée en mode symphonique.

Le fil rouge de ces trois derniers quarts d’heure ? Sic transit gloria mundi. En témoigne Émile Paladilhe, premier grand prix de Rome à seize ans dont le chef tresse les lauriers et les titres de fierté… ce qui ne l’empêche pas aujourd’hui d’être méconnu. Astucieux, Jean-Philippe Sarcos, qui dirigera la seconde partie du concert par cœur, en profite pour signaler à ses sponsors qu’il aimerait bien une rallonge pour enregistrer ce compositeur… Ce jour, il a choisi un mouvement des Saintes Maries de la mère intitulé « En pleine mer » où les suppliciés sont envoyés périr de soif – à moins d’un miracle, ça va de soi.

L’extrait programmatique débute sur un crescendo joliment fluctuant. Le savoir-faire de l’orchestrateur est patent. Au jeu des comparaisons, les références oscillent entre un debussysme clair et un wagnérisme tempéré. En dépit de quelques départs un rien flous et de quelques justesses qui ne semble pas toujours très justes, on se laisse prendre par le flow du flot, héhé. Nous voici alors emporté notamment par

- l’usage du registre grave des clarinettes,

- le travail sur le leitmotiv partagé entre le premier cor et les cordes graves, et

- les trouvailles variées d’orchestration (ainsi du joli surgissement de la flûte au dessus des clapotis mimés par la clarinette).

Sic transit gloria mundi, cela vaut aussi pour Georges Bizet. Ainsi de sa Symphonie en ut mineur, composée avant son prix de Rome et restée inouïe avant 1935. Après cette période d’inexistence, l’œuvre a connu un succès fou auprès des programmateurs avant de retomber, de nos jours, dans ce terrible oubli encore pire que l’anonymat, ainsi que le rappelait Jean-Jacques (non, pas Servan-Schreiber) : l’indifférence.

Pourtant, l’Allegro vivo liminaire s’ouvre sur une tonicité sautillante alla Mozart. C’est pour le moins pimpant. Le hautbois tente d’apporter à l’affaire la mélancolie qui lui est consubstantielle, mais une accélération remet les pendules à l’heure. Porté par l’allant des violons et malgré la fragilité qui caractérise parfois les instruments anciens, cor en tête, le chef, habile, essaye d’associer

- rondeur de la sonorité d’ensemble,

- piquant de la célérité et

- efficience des changements d’intensité.

L’Adagio est vraiment lancé par le hautbois. L’orchestre se colore

- de pizzicati,

- de tentatives d’emballement et

- d’un lyrisme qui n’est pas sans charme.

Si la proposition peut parfois paraître stagner,

- l’exotisme du son vintage,

- les efforts de synchronisation – certes pas toujours couronnés de succès – et

- l’engagement patent des musiciens

contribuent à soutenir l’attention jusqu’à ce que, alléluia, un fugato rompe la monotonie. Las, forme ABA oblige, le spleen que colmatait la danse guillerette est de retour. La surprise causée par certaines attaques, disons, glissées, n’y peut rien : manière d’assoupissement guette.

Jean-Philippe Sarcos et l’orchestre du Palais royal à la salle Gaveau le 6 février 2024. Photo : Bertrand Ferrier.

Heureusement, un Allegro vivace promet de réinjecter un soupçon de pépêche dans la soirée. En effet, un certain dynamisme balaye la scène, pulsé par une timbale beethovénienne à souhait. Sous la baguette de Jean-Philippe Sarcos, le Palais royal s’astreint à être

- incisif,

- mouvant et

- polyvalent entre

- travail d’ensemble et

- conglomérat de pupitres – ainsi du duel entre cordes graves e cordes aiguës lors des rythmes de danses populaires qui font cependant davantage frémir le cocotier qu’ils ne le secouent.

Un second Allegro vivace conclut la symphonie. Les violons amorcent ce qui s’apparente à un presto. Les flûtes s’activent. La phalange s’organise entre forte qui groovent et piani qui laissent respirer la musique. On goûte particulièrement

- le contraste entre les joyeuses trépidations et les passages lyriques prompts à dégénérer en crescendo suivi d’un break,

- l’audace de la célérité et

- les récurrences de motifs…

même si ces itérations antinarratives (au sens où le récit paraît parfois tourner en rond) peuvent freiner l’envie d’être séduit qui frétille en tout mélomane. De cette soirée, oubliant presque la propension à trop parler qui anime de plus en plus de musiciens, nous retiendrons donc

- le brio intérieur d’Orlando Bass,

- la curiosité suscitée par la pastille Paladilhe et

- l’ambition qui anime le Palais royal.

On a connu des bilans moins encourageants au moment d’arbitrer le choix entre aller au concert et rester tanqué chez soi à ne rien faire ou si peu !

Fruits de la vigne – La Roilette 2013, domaine Metrat

- Vendanges à la main,

- labour avec charrue attelée,

- démarche « écoresponsable » et

- médailles et brava y compris dans des classements qui font rigoler jaune comme le Gilbert et Gaillard :

le domaine de Bernard Metrat tâche de mettre tous les atouts commercialement corrects de son côté, et ce serait entre biscornu et saugrenu, au moins pour la rime, de le lui reprocher. Vieilles vignes et vieille cuvée dénichée par Thierry Welschinger qui la commercialise 17 € dans son antre – le millésime 2022 est disponible à 11 € sur le site du vigneron. Avec ses 13°, ce Fleurie aux 11 ans d’âge s’annonce prometteur mais ne s’en soumettra pas moins au test vétilleux d’un ignorant espérant se réjouir à sa façon.

La robe est joyeusement complexe. La cerise confite domine. Sombre et rougeoiement intense dialoguent comme pour négocier chacun sa part de clarté. (J’admets que, à la relecture, le sens de cette phrase n’est pas complètement évident, mais je laisse la formulation telle quelle car, sur le moment, je la jugeais intelligible ; donc qui sait si, quand je l’aurais reformulée, je n’aurais pas l’impression « sur le moment » que c’était hyperplus davantage mieux avant ?)

Le nez paraît d’une discrétion qui confine à la modestie. Pourtant, il révèle au patient un fruit mûr (pêche ?) agrémenté d’épices (girofle ?) sans se départir d’un côté rustique et ronchon, celui – peut-être – d’un vin qui a eu le temps de se faire dans sa barrique puis sa bouteille. En seconde intention, on croit percevoir justement ce côté boisé qui s’emberlificote avec des émanations de café fraîchement moulu – j’aime bien le « fraîchement », qui donne sans ambiguïté une idée de l’expertise de l’auteur de ce post en moulation de café. Le résultat intéresse en rejetant toute univocité. Là encore, le compliment sent la déclaration d’amour d’un macroniste grenouillant dans les ministères, comme quoi, hein, la langue est un étrange organe.

La bouche évite les flonflons des « vieilles vignes » qui n’ont certes pas que des mauvais côtés. Présentement, point

- de rondeur immédiate,

- de douceur flatteuse,

- de persistance en decrescendo.

Non, l’attaque se dérobe aux stéréotypes.

- La solidité du vieillissement,

- l’influence des fûts et

- l’histoire longue des ceps

se traduisent par une proposition originale surmontée, selon nos papilles parfois curieuses quoique toujours honnêtes, par des notes de cardamome. La finale, boisée, est encore plus captivante car elle laisse crépiter dans l’âtre du palais un mix’n’match de pain grillé et de cassis. Moins cryptographiquement ou presque, sous-titrons que le jus se marie avec joie à un faux-filet juste saisi avec ses patates et ses haricots pour manger cinq fruizélgumes ; cependant, on l’imagine aussi fort bien avec les saveurs moins rugueuses d’une viande blanche joliment préparée comme pour découvrir

au fond de l’aube les racines du cœur

et non

les racines du cœur au fond de l’aube.

Ben non, ce serait hyper moins poétique (VO = Annie Le Brun, Ombre pour ombre, Gallimard [2004], « Poésie », 2024, p. 123).

Beatrice di Tenda, Opéra Bastille, 9 février 2024 – 2/2

Pene Pati (Orombello), Tamara Wilson (Beatrice) et Quinn Kelsey (Filippo) et, au centre du deuxième rang, Ching-Lien Wu. Opéra Bastille, le 9 février 2024. Photo : Bertrand Ferrier.

Beatrice di Tenda est structurée en deux parties :

- la colère du duc Filippo Visconti (Quinn Kelsey) attisée par Agnese (Theresa Kronthaler) dont il ferait bien son quatre-heures alors qu’elle croquerait bien Orombello – c’est cette partie que nous avons évoquée ici, et

- la punition de Beatrice (Tamara Wilson), la femme de Filippo, et d’Orombello (Pene Pati) le rebelle qui croquerait bien, lui, Beatrice.

La dynamique tragique est engagée dès le début. L’astuce du livret de Felice Romani d’après Carlo Tebaldi-Fores consiste à attiser ce vieux bon cœur qui bat parfois en nous et nous laisse imaginer que nous ne sommes pas obligés de nous détester puis de mourir, alors que si, évidemment que si.

Pourtant, en rentrant de la pause, nous subissons le discours de voisins sapientaux listant très fort « les opéras qui finissent bien, car il y en a, et pas que Falstaff, hahaha, même si Don Giovanni n’est pas sur la liste, évidemment, hahaha ». Par chance, même si c’était un peu prévu, le rideau finit par se lever et les sachants par bien fermer leur mouille.

Vert d’abord, le décor de George Tsypin est devenu rouge. Plutôt que de chercher à comprendre ce qui semble bien n’être qu’une débilité discrétionnaire visant à manifester une pseudo-compréhension intime et artistique de l’œuvre dont la signifiance post-diurétique est peut-être partagée avec ceux qui ont rajouté une quinzaine de boules à leur billet pour acheter le décodeur vendu sous forme de programme, nous profitons de la première scène où Vincenzo Bellini fait dialoguer le chœur, réparti entre hommes et femmes – ouf, c’est encore autorisé. Les hommes narrent les souffrances des accusés, les femmes compatissent. Sans doute la synchronisation des mâles voire parfois la justesse ne sont-elles pas toujours parfaites (c’est un soir de première, et les artistes doivent aussi se concentrer sur l’étrange chorégraphie imposée par Peter Sellars…). Ce nonobstant, la phalange

- se soucie de nuancer,

- sait tonner quand il faut et

- parvient à une expressivité collective de premier ordre.

Grâce à elle, on apprend que, sous la torture, Orombello a avoué ce que l’on attendait qu’il avouât. Quand le duc apparaît, il est

- chaud patate,

- inflexible et

- prêt à aller au bout de ses manigances.

Le jardin modulaire se transforme en salle du conseil. Agnese surveille tout ça de la plateforme surplombante à cour. L’éclairage de James F. Ingalls resserre le débat sur le couple ducal qui se déchire, bientôt perturbé par l’arrivée d’un Orombello déchiré, lui, par la torture, et qui sait que ce n’est que le début (« A quai nuovi martir tratto son io! »). Il

- raconte ses souffrances,

- dit sa douleur,

- renie ses aveux et

- innocente Beatrice.

Pene Pati convainc par des prises de risque cristallisées par des nuances piani qui glacent la salle. Grâce à ces variations d’intensité, on oublie la nunucherie convenue du texte pour se laisser emporter par l’émotion lyrique. Le duo avec Tamara Wilson rivalise

- de grâces douloureuses,

- de maîtrise technique et

- de musicalité sentimentale,

d’autant que l’orchestre n’est pas en reste (j’ai depuis lu que Mark Wigglesworth, le chef, était nul : j’ai donc d’autant plus de joie à écrire que, ben, non, as far as we’re concerned, ça l’fait grave). Pour paradoxal que cela semble, c’est pourtant un silence qui finit de saisir l’assistance – cet instant où le duc peut

- se laisser émouvoir,

- gracier les deux zozos et

- reprendre le cours de sa vie comme si rien ne s’était passé.

Nous, on sait bien que c’est pas possible, car

- ça le contraindrait à renoncer à la belle Agnese,

- ça l’obligerait à retourner avec une femme qu’il soupçonne de le tromper et pour qui il ne semble pas avoir un gros, gros kif vu qu’il appert qu’il l’a épousée pour obtenir le trône (il est pas jaloux par amour mais par fierté mâle non déconstruite),

- ça l’amènerait à faire preuve de faiblesse, ce qui n’est jamais conseillé à un tyran et, en plus,

- on connaît le scénario, c’est rare qu’un opéra change de fin en cours de route, y a qu’à voir Tristan und Isolde, franchement, la happy end se joue à ça et elle n’arrive jamais.

N’empêche, contre toute évidence, on veut y croire, surtout après un procès qui semble parfois tirer en longueur. Aussi le silence qui précède la décision est-il

- assourdissant,

- vertigineux, voire

- explosif.

La réalité le fracasse : c’est reparti pour un tour, les juges décidant d’une seconde ronde de torture pour vérifier quelle est la vérité. Histoire de faire mise en scène bien débile comme il faut, une infirmière apporte une chaise roulante (on n’a jamais vu un malheureux dans un milieu carcéral de fou furieux autant soutenu par le personnel médical, quelle émotion !). Lentement, longuement, des figurants parasites viennent nettoyer le décor pendant qu’Agnese supplie le duc de ne pas signer la mise à mort des suppliciés. Avant que le duc ne cède à sa noirceur, il médite sur ses remords (« Rimorso in lei? »). Quinn Kelsey profite de ce moment de bravoure pour

- confirmer sa capacité d’incarnation,

- jouer avec ses partenaires de scène et

- tisser des liens avec ses partenaires de fosse aussi (superbe clarinette).

L’absence d’aveux des torturés n’en peut mais, leur sort est scellé – et le cor de prendre son solo avec une mâle assurance. Une dernière fois, le duc vacille. Il envisage d’épargner celle qui a fait de lui le boss. Comme quoi, on n’avait pas tellement tort d’espérer, n’est-ce pas ? Sauf que le palais est attaqué par les potes d’Orombello. C’en est trop, il décide qu’elle périra et s’en lave les mains (« Non son’io che la condanno »). En clair, on va assister à un féminicide, tadaaaam – un féminicide prétendument politique, soit, mais un féminicide quand même.

Taesung Lee (Rizzardo del Maino) devant ses collègues choristes à l’Opéra Bastille, le 9 février 2024, et notre jeu du « où est Charlie-Luca Sannai ? » (c’est le mec en costard cravate au premier rang derrière la boule, la photo donnant une idée du niveau d’inventivité et de pertinence des costumes du quinzième siècle). Photo : Bertrand Ferrier.

La seconde partie du dernier acte remet en scène une Beatrice amochée, soutenue par une infirmière. Tandis que l’on creuse sa tombe, la dame est satisfaite d’avoir triomphé de la douleur et de périr dans la dignité. Tamara Wilson achève alors de sidérer l’auditoire.

- Le timbre est toujours éclatant,

- les changements de registre sont impeccables,

- le phrasé reste onctueux et

- le souffle ne manque jamais.

En Blanche de la Force, elle pardonne à Agnese qui se mêle à son dialogue à distance avec Orombello. Son adieu, préparé par la clarinette, bouleverse en dépit de la stéréotypie de la scène (« Deh! se un’urna è a me concessa… ») tandis que « la morte a cui m’appresso » sous la forme des gars du GIGN – tiens, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas eu un anachronisme obligé… Certains renoncent à tirer, mais il en reste quatre, et c’est la fin. Le résultat ?

- Sans doute pas l’opéra le plus passionnant scénaristiquement ;

- sans doute pas la mise en scène, le décor et les costumes (Camille Assaf) les plus intéressants de l’Histoire musicale ;

- sans doute pas un casting à même de satisfaire ceux qui s’étonnent que l’État français ne finance que des solistes étrangers, ce qui finit par être scandaleux car cela impacte évidemment la carrière des forces vives hexagonales.

Restent

- une partition extrêmement riche grâce, notamment,

- aux changements d’effectifs,

- aux traitements orchestraux, et

- aux rapports entre fosse et scène ;

- des chanteurs à leur affaire avec

- une Tamara Wilson en feu,

- un Quinn Kelsey de gala et

- un Pene Pati sans peur ni reproche,

- seule Theresa Kronthaler paraissant un cran en dessous de ses collègues – là encore, peut-être l’effet de la première ;

- un chœur investi quoique encore en rodage (c’est la première fois que Beatrice di Tenda est monté à Bastille…) ; et

- un orchestre sachant

- accompagner,

- briller collectivement et

- servir d’écrin pour ses solistes.

Ce soir, la musique a gagné. Chouette !

LukaSingsDylan, Backstage Montrouge, 8 février 2024

Les connaisseurs, les spécialistes et les experts du GIEC (Globalement, Il Est Certain) le savent : globalement, il est certain que Luka a fomenté le meilleur tribute à Bob Dylan de tout l’univers environ. L’ex-vedette d’une multinationale a pioché dans le répertoire hénaurme du monsieur à 300 millions de dollars avec

- finesse,

- gourmandise et, osons le mot,

- ce supplément de vibration que donne la poésie du désir.

Le prisme ? Multiple.

- Des golden hits aux chansons à texte comme « Wigwam »,

- des hymnes engagées aux remix d’amourettes foirées auxquelles on ne repense pas deux fois car ça roule, ma poule,

- des tubes iconiques aux standards que nul ou presque ne songerait à attribuer à Mister Z. puisque, frappée par les pétoires et les roses, la gloire file comme une pierre qui roule,

l’interprète, sans chercher à frustrer les dylanophiles de tradition ni à réduire Robert Z. au niveau MFM,

- déplace le curseur,

- crée un univers,

- n’imite pas – fait mieux : incarne.

Ses armes sont posées sur la table, tranquilles.

- Le texte sûr,

- la voix idoine,

- le métier scénique bien calé entre les deux oreilles,

Luka déroule son récital (en anglais dans le texte) en profitant d’une salle idéale, à la fois

- parfaitement parée pour les concerts avec ingé son et light show,

- vibrant d’un esprit rock et

- seurfant sur un esprit alliant cabaret et pub.

Marc de Mecquenem et Diabolo au Backstage Montrouge (92), le 8 février 2024. Photo : Rozenn Douerin.

Pour mener à bien sa mission, il s’appuie sur un groupe qu’il a constitué sur mesure avec de vieilles connaissances et de nouveaux propulseurs de sons. À la batterie, Marc

- impulse le beat,

- sécurise le tempo,

- suscite le groove et

- glisse des trouvailles qui font mouche ou fichent les abeilles selon le moment

- (son,

- contretemps,

- relance),

le tout avec la justesse du musicien qui n’est pas qu’un fracasseur de fûts pris dans son autosatisfaction ou son impression que, s’il envoie plus vite et plus fort ses baguettes sur les peaux et les bouts de ferraille, plus de zlatanas l’attendront à sa sortie de scène.

À l’harmonica, Luka a dégoté une espèce de lutin d’un autre monde, définitivement célèbre pour être arrivé sur la scène de Bercy en mob à l’occasion d’un concert de Jacques Higelin (j’espère qu’une telle entrée serait désormais interdite au nom de Greta Thunberg) et pour avoir poussé les sons les plus distordus de l’espace afin d’habiller Christophe de musique à l’Olympia. Il pourrait se contenter de ce statut de star mais semble n’adorer rien d’autre que partager son art avec des projets d’une rare diversité. Muni d’une machine miracle qui lui permet de sculpter ce qui sort de ses mille instruments similaires mais pas identiques, le gars a définitivement le mojo.

- Soliste inventif,

- accompagnateur roué,

- partenaire réactif,

il fascine l’assistance par

- son sens instinctif, presque animal, de l’harmonie toujours précieuse, qu’elle soit consonante ou stridente,

- sa capacité à tirer de ses grilles métalliques une extraordinaire palette de sons et

- sa personnalité cosmique, mêlant les influences

- lunaire (on dirait vraiment qu’il débarque d’une autre planète),

- tellurique (il est capable d’envoyer le bois qui vous fouaille les entrailles et vous rappelle que vous êtes vivant, pas pour longtemps mais vivant quand même) et

- solaire (il sait mieux qu’aucun collègue partager avec le public sa joie d’être sur scène, non pas en en faisant des caisses mais en faisant, juste, de la musique juste).

À la basse, Paul ressemble à un bassiste qui ne serait, pour parler rock progressif, ni Chris Squire, ni John Wetton. Discret, posé, pas du genre à se rouler par terre parce qu’il a fait un blam plus blamique qu’un autre blam (d’où le choix de la photo), il

- pose la base,

- associe le temps et le contretemps,

- contraste ses interventions entre

- partie fonctionnelle,

- ajout d’artisan sachant remettre un coin dans le jukebox qui fait headbanguer et

- créativité d’artiste qui sait exactement

- où poser le bling,

- quand ne pas jouer le blang pour que ce soit plus tonifiant et

- comment placer le popopo (pardon pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de la basse) pour maximiser l’effet souhaité.

Et puis y avait moi, mais c’est pas pareil.

Depuis, Luka a rappelé qu’il n’était pas qu’un chanteur de tribute, à supposer que ça existe. Bilan : deux millions de vues pour son nouveau single. Ça plane pour lui. Dans un monde

- triste,

- gris et

- prompt à louer les nazes ou les nazis de tout bord,

c’est évidemment et éminemment joyeux !

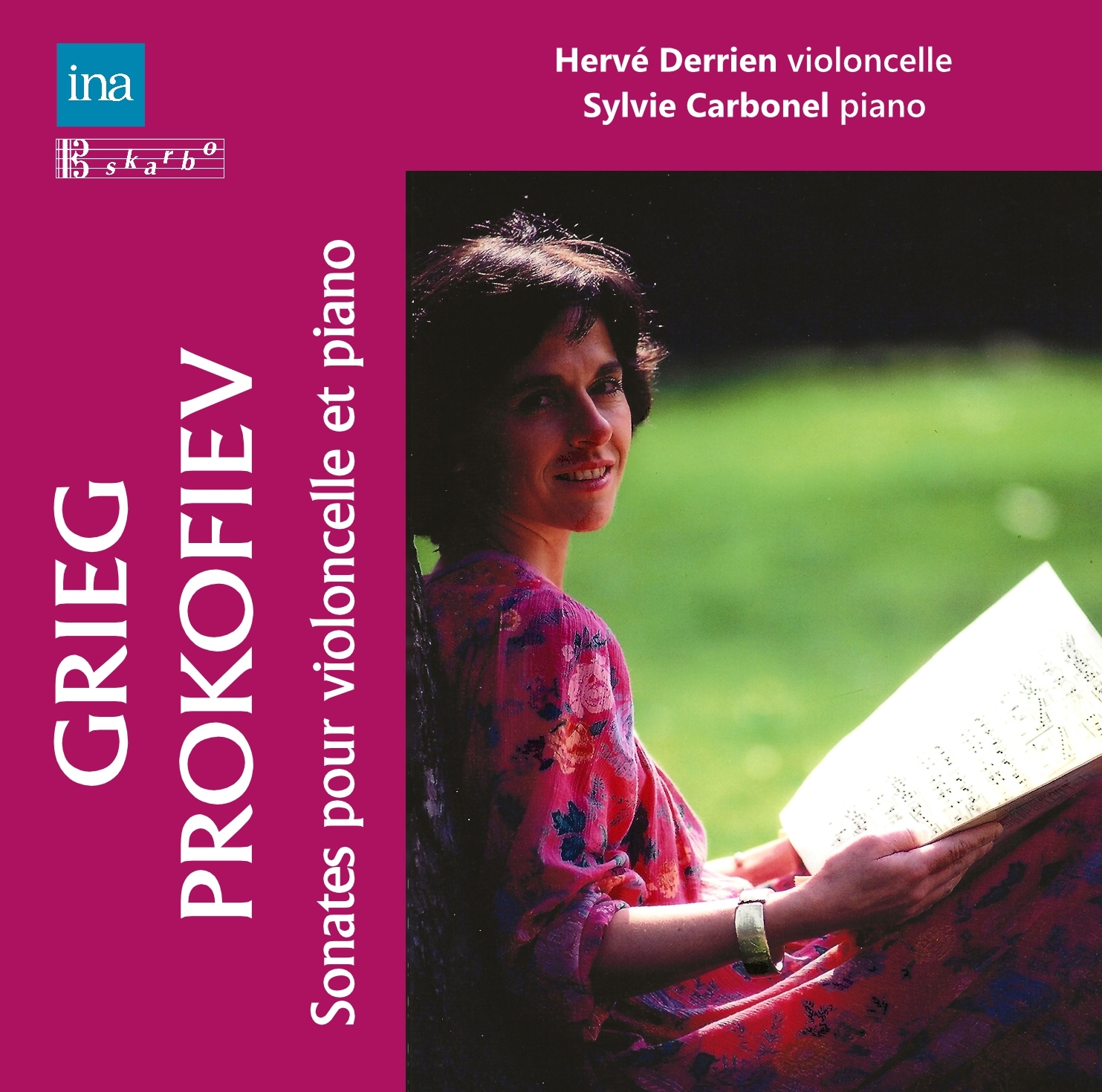

L’art de Sylvie Carbonel (Skarbo) – 24/24

Ainsi s’apprête à se boucler une aventure peu probable, commencée

- sur les fonds baptismaux du crowdfunding indispensable pour payer le label et l’INA au premier chef, mais aussi

- soixante ans plus tôt, en 1963, avec les premières captures de son par Radio-France, et

- recommencée il y a 72 jours, le 17 décembre, où nous avons décidé d’écouter bloc après bloc ce monument érigé pour honorer une carrière d’interprète afin d’en rendre compte sur ce site tous les trois jours.

C’est Sergueï Prokofiev qui clôt le bal, avec sa Sonate en Ut op. 119 que Sylvie Carbonel partage avec Hervé Derrien. L’œuvre est entourée d’un double coup de foudre :

- celui du décret Jdanov qui frappe Prokofiev d’une accusation de formalisme pour le moins menaçante ; et

- la découverte de Mstislav Rostropovitch, qui donne l’impulsion au compositeur de se lancer dans l’aventure (Sviatoslav Richter tiendra le clavier lors de la création comme il l’avait fait lors des séances de censure préalables).

Le premier mouvement s’ouvre sur un Andante grave en Do à trois temps, amorcé par le violoncelle.

- Gravité voire solennité,

- tension entre battement des accords répétés et quête d’une ligne mélodique,

- surprise des forte qui éclairent les nuances douces que le compositeur et ses porte-voix privilégient

cèdent devant une tentation de la joie. En témoigne l’incapacité de l’écriture à s’en tenir à la métrique annoncée. De même que les indications de tempo directes (« andante »…) ou indirectes (« ritendo »…) fluctuent, de même des mesures à deux ou quatre temps s’interpolent avec le 3/4 officiel, comme si l’émotion accélérait le rythme cardiaque ou dilatait les poumons de la partition. Un unisson persistant signe à la fois l’aboutissement et la fin de l’éclaircie, les interprètes veillant à articuler cette quasi forme en arche (inquiétude – épanouissement – synthèse des deux atmosphères où l’aspect solaire se réduit peu à peu) de manière non-univoque, c’est-à-dire en offrant à l’auditeur l’ambiguïté des couleurs ici posées sur la palette de Sergueï Prokofiev.

Un Moderato animato s’impose alors avec une mesure à deux temps (largement extensibles à trois !). Là encore, le violoncelle lance la machine qui connaît de savoureux ratés.

- Les mesures bougent,

- le tempo fluctue,

- le moteur

- s’emballe ici,

- cahote là,

- rugit ailleurs…

Un Andante tente d’y mettre bon ordre en laissant le piano quelque peu s’épancher sous la ligne du violoncelle. Les effets

- d’écho,

- d’attente et

- de suspension

- (tenues,

- silences,

- agogique)

offrent un espace de liberté d’interprétation, au-delà de l’exécution des notes, qui permet de goûter

- la sûreté technique,

- la sensibilité musicale et

- la complicité artistique qui lie les deux musiciens.

Un Andante grave renoue alors avec

- la gravité liminaire,

- la tension entre répétitions et quête mélodique,

- la recherche d’unissons et

- l’impression d’avoir aperçu le soleil juste avant que d’étranges nuages ne le rejettent dans les coulisses.

À nouveau, le violoncelle essaye d’en remettre un coup en lançant l’Allegro moderato. Bien vite cependant,

- accords répétés,

- traits,

- bariolages vigoureux

dessinent, en revenant au calme, l’inutilité de ces tentatives d’échapper à la fatalité terrestre. Le deuxième mouvement, un Moderato en Fa et 4/4, est amorcé par les accords

- répétés,

- légers et

- sautillants

du piano. Une volonté de danser ensemble se fait jour, le violoncelle alternant entre arabesques vives de l’archet et pizzicati qui semblent claquer du talon. S’insère alors un Andante dolce ternaire en Si bémol.

- Le lyrisme dépouillé,

- le tempo tranquille,

- le chromatisme maîtrisé et

- le vibrato généreux du violoncelle

amorcent une séquence solaire qui, soudain, s’évapore avec le retour du Moderato en Fa précédent. On se remet à danser avec le même entrain mais, dans l’antre de Sergueï Prokofiev, rien n’est longtemps stable. Traîne ici une vague inquiétude, comme si le compositeur cherchait à rapprocher les deux pôles de l’histoire, à l’instar des pizzicati du violoncelle

- dépassant les trois octaves,

- embrassant les registres et

- ponctuant cette promenade mouvementée.

Le troisième mouvement s’affaire sur un Allegro ma non troppo en Ut bientôt pris dans un tournoiement de modulations. Le rôle moteur du piano, l’énergie des accords répétés et des contretemps, les échos et imitations lustrent une partition dont l’apparence presque rhapsodique séduit.

- Les métriques mutantes,

- les changements de rôles entre les partenaires, et

- les réjouissances des leitmotives ou refrains

permettent à l’auditeur de ne jamais relâcher l’attention. Les interprètes font leur miel du large spectre

- de couleurs,

- d’atmosphères et

- de dynamiques

convoquées ici, concluant

- la sonate,

- le disque et

- le coffret

sur un concentré musical particulièrement stimulant – hommage

- au métier,

- à la carrière et

- à l’engagement

de Sylvie Carbonel, et salut également au vaste répertoire

- orchestral,

- soliste et

- chambriste

parcouru par Hervé Derrien, mort en 2023. Après tout, musiciens ou auditeurs, qu’importe le détail de ce que nous vécûmes, crûmes ou fûmes :

De broussailles en ténèbres

Seul résiste

Le feu sacré

(Andrée Chedid, « Le feu sacré » [2003], in : Mon beau navire ô ma moire. Un siècle de poésie française (Gallimard, 1911-2011), Gallimard, « Poésie », 2011, p. 44).

Ce qu’offrait ce coffret (et allez donc, c’est pas mon père !), sauvé de la pénombre éditoriale et des archives, brille à présent pour les amateurs de musique

- grande,

- polymorphe et

- troussée avec art !

Pour acheter le coffret (env. 35 €), c’est par exemple çà.

Pour retrouver plus de musique de chambre (Mozart et Chopin),

feat. notamment Sylvie Carbonel et Hervé Derrien, c’est par exemple là.

Pour retrouver les critiques précédentes du coffret

Modeste Moussorgsky – Dix-sept pièces – 1

Modeste Moussorgsky – Dix-sept pièces – 2

Modeste Moussorgsky – Tableaux d’une exposition

Emmanuel Chabrier – Dix pièces pittoresques – 1

Emmanuel Chabrier – Dix pièces pittoresques – 2

Jacques Desbrière – Le Cahier de musique

Franz Liszt – Totentanz

Franz Liszt – Sonate en si mineur

Franz Liszt – Deux harmonies poétiques et religieuses

De Bach à Granados – Un récital imaginaire

Ludwig van Beethoven – La Waldstein et plus

Carl Maria von Weber – Sonate pour flûte et piano

Wolfgang Amadeus Mozart – Troisième trio K.502 et plus

Frédéric Chopin – Trio en sol mineur

Johannes Brahms – Trio en Si

Robert Schumann – Humoreske op. 20

Johannes Brahms – Trio op. 114

Arnold Schönberg – Drei Klavierstücke op. 11

Charles-Valentin Alkan – Deux Motifs et +

Bizet et Debussy

Olivier Messiaen

Georges Hugon et Alain Louvier

« Van Gogh à Auvers-sur-Oise », Musée d’Orsay, 26 janvier 2024 – 2

Dans un premier épisode, nous nous demandions ce que nous voyons de Vincent Van Gogh quand nous voyons un tableau de Van Gogh, tant le narratif de l’artiste miséreux mort d’un suicide raté et devenu l’un des peintres les plus chers du monde semble avoir infiltré ses toiles. Dans ce deuxième épisode, en nous concentrant sur la toile ci-dessus, nous essayerons d’imaginer, d’esquisser, d’évoquer ce que voit Vincent Van Gogh, dans la mesure où sa peinture ne se contente pas – ce qui serait déjà pas mal – de représenter le monde mais prend souvent soin de le recomposer de diverses manières. Le projet est

- un rien présomptueux,

- un chouïa spéculatif et

- un brin hasardeux,

certes. Néanmoins, il cherche à examiner la spécularité de l’expérience qu’est la visite d’une exposition, dans la mesure où aller voir des tableaux pourrait bien revenir à aller voir comment voit l’artiste – ce qui nous permet de réfléchir sur comment nous, nous voyons.

Or, d’emblée, plus que la manière, il appert que les dernières œuvres de Vincent Van Gogh travaillent la matière en multipliant les techniques utilisées. Dans la pièce supra, il dégaine

- la mine de plomb,

- la plume et

- l’encre,

mêlant aquarelle et huile sur du papier vergé. Ailleurs, d’autres outils, dont l’huile, le plus célèbre, tentent de retranscrire une vision davantage qu’une vue. Ainsi, L’Oise à Auvers-sur-Oise semble creuser la question

- de la temporalité,

- du mouvement et

- de l’insaisissabilité du monde

plus que de restituer un paysage rural qui n’a rien d’exceptionnel.

La temporalité est double. D’une part, elle est trouble comme si s’exprimait ici l’urgence de la création. L’urgence floute. Avec elle, la netteté disparaît, elle est déplacée vers celui qui voit la toile – charge à lui de reconnaître çà un animal, là un fleuve. Charge à lui aussi de mettre de l’ordre dans l’espace comme l’y invitent la haie semi-translucide et le fracas des différents plans moins organisés que concaténés. L’artiste saisit, le spectateur se saisit de cette immédiateté et récupère un monde en kit, dont on voit assez bien les différents éléments bien que la logique du puzzle se dérobe.

D’autre part, cette temporalité spéciale est spatiale. Elle redéfinit le paysage en l’interrogeant. L’Oise à Auvers-sur-Oise ne disloque pas les repères : elle

- les désamorce,

- les invalide,

- les rend inefficients.

Pourtant, ce ne sont pas les clôtures qui manquent.

- Les haies d’arbres élevés se dressent ;

- les champs sont protégés ;

- la nature est comme barriérée par l’organisation anthropique de l’espace.

Aussi l’œuvre ne se présente-t-elle pas comme un donné (voici à quoi ressemble ce que je vois) mais comme un mouvant (à celui qui regarde d’organiser sa compréhension de l’espace). Les séquences saisies par l’artiste poussent le réel à rompre avec l’évidence. Elles l’en dessaisissent. Elles le dotent d’une complexité qui le fait échapper à l’instant. Il ne s’agit plus seulement, de saisir

- des couleurs,

- des formes,

- des structures.

Il s’agit de se laisser envelopper par l’impression qu’elles dégagent et donc de les déprendre de leur ancrage dans une matérialité incontestable. Le temps du regard prend le pas sur le temps du paysage. Quand Van Gogh croque l’Oise à Auvers, il libère l’endroit de ses limites ou, du moins, interroge ces dernières (donc celles de quiconque regarde son travail).

C’est ce que suggère aussi le travail sur le mouvement. À l’instar de l’organisation spatiotemporelle, le mouvement professe une envie de fuite qui est aussi un aveu d’impuissance. Le peintre révèle que ce qui est fixé est mouvant mais, de la sorte, il admet que ces mouvements sont vains puisque l’immobilité l’emporte.

- Les ondulations du ciel,

- la vitalité des traits horizontaux,

- la pulsation apportée par le rythme des clôtures et les envolées des arbres

semblent vouloir arracher le paysage à sa pérennité illusoire et ce nonobstant ensuquante. Une sorte de pulsion de vie bat derrière la tranquillité de ce qui inspire l’artiste. Van Gogh ne reproduit pas un paysage : il l’interroge. Il n’évoque pas la campagne : il l’explore. Il ne fige pas un espace : il l’anime. Cependant, ce faisant, il constate l’inutilité du mouvement.

- Le mouvement ne libère pas, il révèle.

- L’art ne copie pas, il dévoile.

- L’artiste ne fixe pas, il creuse, renie et fissure l’évidence.

En cela, le mouvement est lié à la temporalité que nous évoquions. Paul Ricœur l’a esquissé dans une intervention intégrée a posteriori au Conflit des interprétations. Essais d’herméneutique, Le Seuil [1969], « Points », 2013, pp. 53 sqq. Il expose, haha, que, dans le travail d’herméneutique, que l’on pourrait schématiquement expliciter comme un travail

- d’interprétation,

- d’exégèse,

- de décryptage

- d’un objet,

- d’un concept, bref,

- de ce que nous généralisons comme étant sinon le réel du moins un ensemble d’outils et de perceptions qui nous donne plus ou moins accès au monde qui nous entoure,

il y a trois temporalités :

- la temporalité de la tradition (ici, le paysage que l’on peut connaître ou imaginer) ;

- la temporalité de l’interprétation (ici, la représentation inattendue d’un paysage à la fois reconnaissable et inconnu) ; et

- la temporalité du sens, qui associe « la sédimentation dans un dépôt » (je sais ou je crois savoir ce qu’est un paysage rural) et « l’explicitation dans une interprétation » (en posant un regard spécifique sur cet espace que l’on croyait connaître, j’en propose une autre vision).

Convergent alors

- l’exploration du temps,

- le travail sur le mouvement et

- le constat d’insaisissabilité du monde.

Visiter une exposition de Van Gogh ne permet pas de changer de regard, et c’est sans doute heureux. Il ne s’agit pas de modifier notre préhension du réel, restons modestes et pragmatiques. En revanche, cette expérience d’une autre perception du monde nous rappelle

- que le monde n’est pas perceptible uniformément,

- que l’évidence est un trucage inventé par notre paresse congénitale, et

- que, bien que l’idée soit rassurante, ce que nous appelons réel reste irréductible à une définition absolue de ce qu’il est ou n’est pas.

Pour conclure cette notule en nous retournant vers le projet esquissé initialement, ce que nous pouvons savoir de ce que voit Van Gogh, c’est à la fois

- la vie qui pulse derrière la fixité des choses,

- la dérobade du monde à sa complexité souvent figée dans une unicité mensongère, et

- le décalage cuisant entre cette capacité à percevoir autrement et l’impossibilité à la dire, à la communiquer ou à la vivre pleinement.

L’art, sublime, saugrenu et grotesque à l’aune de constat, est uniment

- un exutoire à ce désarroi,

- un aboutissement éphémère dans la tentative de dessiller les yeux de ceux qui regardent et

- un désespoir toujours renouvelé puisqu’il présente du réel une image qui se dissocie du réel (c’est une image, ce n’est plus une chose).

L’exposition du musée d’Orsay donnait peut-être à entendre cette tension magnifique et vaine qui habitait l’artiste, capable de rendre le constat d’échec encore plus stimulant que lugubre, alors qu’il est probablement autant l’un que l’autre.

À suivre !

Jean Guillou, Ombres et lumières (Augure) – 2/2

Le hasard ou une édition avisée faisant bien les choses, aux huit Charpentes de Saint-Eustache, improvisées sur orgue en s’inspirant des œuvres de Félix Schivo, répondent huit improvisations précipitées sur piano autour du même répertoire graphique – six inspirations reconstituées diffèrent, deux s’assimilent. Nous avons évoqué tantôt les quatre premières, passionnantes. Risquons-nous à présent dans les quatre dernières, à commencer par le « Nu couché ». Tout est

- grave d’abord,

- jazzy ensuite,

- extensible à l’aigu enfin,

comme si le nu couché de dos mettait un moment à révéler sa part fantasmatique que

- les nuances piano,

- les harmonies énigmatiques et

- les traits retors et récurrents

tentent de masquer. Il y a

- de l’érotisme,

- du sournois,

- du voyeurisme dans cet art-là,

en tout cas quelqu’un qui savoure un secret non assumé. Le grouillement des notes graves s’ouvrant aux autres registres fricote à cette aune (je tente). Accords et réponses répétées déploient l’idiome guilloutique, mais cette évidence se dérobe. L’improvisateur ne prend pas le désir à son compte. Chacun ses pulsions, que diable ! Une quête de respiration dans les aigus semble aspirer l’esquisse vers de plus hautes cimes, mais le grouillement est irrépressible. Tout au plus peut-on le suspendre un instant, suscitant l’expression pianistique

- du regret de ce qui n’est pas advenu,

- de l’onirisme de l’hypothèse sempervirens et

- de la tension entre ultragraves et suraigus consubstantielle à tout désir occidental conscientisé par

- la réflexion,

- la contemplation d’un nu ou

- la dégustation d’une musique non-écrite…

voire les trois à la fois. « Femme cousant » est la plus brève proposition de la galette. Le tictac de la machine à coudre (non proposée dans l’œuvre de Félix Schivo)

- s’impose,

- s’étend et

- se décline

de registres en registres. Les doigts déliés posent des questions auxquelles

- trilles,

- mouvements contraires et

- grognements motoriques

peinent à répondre – le souhaitent-ils seulement ? Coudre, c’est essayer

- de façonner l’espace,

- d’effacer le vide et

- de jeter un sur – autrement dit d’éloigner – le réel.

Ce n’est pas changer le monde, c’est rendre le monde changé, donc renvoyer à la disjonction relative entre substance et apparence. « La Passerelle vers la lumière étroite » est la première des deux gravures des Charpentes remises sur l’ouvrage de l’improvisateur. Avec elle, on entre dans

- l’ombre du profond,

- le mystère de l’inattendu,

- la tentation des abysses qui ne se dissout pas dans les ultragraves, ce serait trop simple.

Se manifestent ainsi, fugaces donc sexy,

- l’hypothèse d’un ailleurs (vite inaccessible),

- la fragilité des certitudes (dont témoigne l’extinction des espérances d’élévation par la répétition de vanité et les accords descendants), et

- l’illusion de l’après (dont Jean Guillou dessine un formidable portrait grâce à sa science de la pédalisation sculptant la résonance donc la matité).

La minicassette dénichée par les guilloutologues ébaubit – et nous ne sommes point payé, sinon par le disque, ce qui n’est pas rien, certes, pour nous extasier, alors imaginez ce que cela donnerait si y avait un budget « influenceur à la petite semelle plus que semaine » chez Augure…

- La tenue

- inventive,

- construite et cependant

- apparemment libre de l’improvisation,

- la vue d’ensemble id est la gestion de la narration, des contrastes et des motifs récurrents,

- la virtuosité technique tenant la tension globale

saisissent. Le pianiste n’hésite pas à poser le mystère de la lumière dans l’étroitesse de la nuance piano confinant

- au silence rapidement investi,

- au répétitif modulant,

- au chromatique précautionneux

tendant ces motifs et structures vers des aigus polymorphes qu’il

- triture posément, puis

- auxquels il s’accroche et

- semble se retenir jusqu’à tant que possible.

« Les Poutres tissent ombres et lumières » serait la dernière source d’inspiration de l’improvisateur, à en croire les éditeurs aussi scrupuleux qu’inventifs eux-mêmes. Tout part d’une énergie grave pour s’envoler sur des octaves promptes à se détériorer en conservant le motif énergique liminaire. Jean Guillou travaille un faux fugato substituant à la polyphonie stéréotypée

- la tonicité,

- l’interrogation et

- la tension entre

- pédalisation,

- recherche de la dissonance savoureuse et

- digitalité explosive.

Derrière le scriabinisme d’affichage,

- l’itération ultraguillouesque,

- la mutation

- d’intensités,

- d’attaques,

- de couleurs,

- l’investissement sélectif ou exhaustif du clavier avec la prédominance non exclusive de graves

dessinent une poétique non pas du clair-obscur, c’est mignon, le clair-obscur, mais

- de l’éblouissant et du fuligineux,

- du furieux et du plus-que-furieux,

- du dense (l’espace est plein de réalités sonores puissantes) et du délicieusement potentiel mais non actualisé (on croit imaginer certaines orientations que Jean Guillou a plus qu’habilement esquissées pour les abandonner et en choisir d’autres,

- moins évidentes,

- moins chargées,

- moins prévisibles).

Le finale fortissimo éblouit

- de noirceur,

- de colère répétitive et, surtout,

- d’impossibilité d’achever la proposition.

Cet aveu que, non,

- pas de grand BLAM,

- pas de decrescendo péteux,

- pas de dénouement satisfaisant

est sans doute le moment le plus émouvant du disque, dans la mesure où elle renvoie l’auditeur ébaubi à l’inachèvement d’un mec

- roué et foufou,

- porté aux nues et malmené in fine,

- apparemment éternel et décédé brutalement.

Chaque disque d’Augure,

- admirablement pensé par ses grands sachants,

- magiquement restauré par Jean-Claude Bénézech, et

- parfaitement réalisé par l’association portée par Giampiero del Nero

sonne comme l’harmonique d’un nouveau point d’orgue. C’est triste, quand on pense à ce qui ne sera pas ; c’est joyeux, quand on pense à ce qui aurait pu ne pas être et qui s’apparente à un formidable médius préalablement humecté avant d’être tendu vers la Faucheuse. A priori, cette vulgarité n’est pas prête de finir. Tiens-le-toi pour dit, garce !

L’art de Sylvie Carbonel (Skarbo) – 23/24

Jusqu’au bout, ce florilège de Sylvie Carbonel nous aura dérouté – ce qui, après deux mois de compagnonnage par notules interposées, n’est pas un mince compliment. Le dixième volume ne rassemble-t-il pas deux sonates pour violoncelle enregistrées en juin 1981, plutôt qu’une apothéose soliste que semble, d’ailleurs, suggérer la partition visible sur la photographie curieusement choisie pour illustrer le volume ? Peut-être est-ce une manière de proclamer que, même pour une soliste accomplie, l’accomplissement est aussi susceptible de se trouver dans le partage de l’espace sonore avec d’autres collègues, nombreux ou uniques !

La première sonate au programme, qui fera l’objet de la présente notule, est la la (si) mineur op. 36 d’Edvard Grieg. Seule œuvre originalement écrite par le compositeur pour le violoncelle (il a aussi transcrit un bout de sa sonate pour violon, instrument pour lequel il a aussi transcrit sa sonate pour violoncelle comme ça, tout le monde est content), elle était destinée au premier chef à son frère John, dont il se susurre qu’il aurait contribué à peaufiner l’idiomatisme de sa partie. L’affaire s’ouvre sur un Allegro agitato à deux temps.

- À main droite, des triolets qui créent un effet d’entraînement harmonieux ;

- à main gauche, des basses sur les temps faibles pour ajouter du groove ;

- au violoncelle, le lead.

On est aussitôt happé par

- l’instabilité rythmique,

- la célérité de la main droite,

- les changements de registre du violoncelle,

- les cahots du discours et

- la confrontation des deux instruments en présence.

Aucune marge de sécurité, aucun calcul, aucune retenue pour cet enregistrement de concert : le match est lancé dès le coup d’envoi… et s’éclaire bientôt d’une phase d’observation plus tactique. Le charme de la partition, lustré par des interprètes en flammes, continue alors de se dévoiler à travers, notamment,

- un lyrisme tendu,

- un allant associant le ternaire au binaire dans un continuum très efficace, et

- une impressionnante variété

- de confrontations et complémentarités

- (mélodie au violoncelle avec accompagnement,

- dialogue,

- imitations,

- solo piano…),

- de couleurs

- (brillance du vibrato,

- éclats sanguins des moments « con fuoco »,

- luxuriance des cantabile…) et

- de matières

- (rugosité des accords,

- fluidité des arpèges,

- solidité du silence après un passage « strepitoso »,

- incandescence de la brève simili cadence…).

- de confrontations et complémentarités

En dépit de la complexité du mouvement, ou grâce à elle, peut-être,

- les intensités varient,

- les synchronisations qui relancent la partie sont assurées, et

- la modulation provisoire en majeur s’auréole d’une accalmie solaire à souhait.

Dès lors, le travail sur

- les attaques,

- les intentions et

- les respirations

impressionne d’autant plus qu’il s’accompagne d’une générosité immédiate propre aux concerts les plus intenses : il s’agit moins d’être pyrotechnique que d’être dans la chair de la partition. Cette confiance dans un savoir-faire époustouflant et dans une œuvre qui sait en tirer le meilleur fait mouche.

S’ensuit un Andante molto tranquillo en Fa qu’introduit le piano. Le violoncelle reprend la mélodie qu’habillent

- de fines nuances,

- un joli passage en ternaire et

- d’audacieuses modulations.

La tranquillité du mouvement vole alors en éclats si bien que, peu à peu, se savourent à la fois

- la capacité des interprètes à changer d’humeur progressivement ou brusquement,

- leur manière de faire sonner le motif obsédant des trois la en noires suivis d’un triolet de croches et

- leur art de fluidifier ces évolutions dans un même mouvement,

comme si, en réalité, il n’y avait pas d’opposition entre les états d’esprit évoqués par le compositeur mais une saine complémentarité – en reflet de la complémentarité du premier mouvement où turbulences et apaisements lyriques alternaient puis s’emmêlaient avant de devenir inextricables.

Un Allegro promptement « molto e marcato » de quelque dix minutes en la mineur conclut la sonate. Cette fois, le chant du violoncelle ouvre tranquillement la partie avant que le piano ne lance la pulsation et que l’assaut ne s’engage. Sylvie Carbonel et Hervé Derrien rivalisent de maestria pour lustrer, dans ce qu’ils jouent,

- l’enivrante légèreté des staccati,

- l’efficience du combo legato – accents – rebonds,

- la précision des échanges entre les complices et

- la science du développement que déploie Edvard Grieg

- (modification de la vitesse mais pas forcément du tempo,

- complémentarité des rôles joués par l’un et l’autre instruments,

- changements habiles de tonalité et de mode…).

Tout cela est réjouissant en diable et bientôt pimpé par un passage tendu dont

- des modulations roboratives, si si,

- des échanges sans concession ressemblant bel et bien à une sérieuse engueulade,

- et des efforts manifestes entre les deux belligérants

- (silences,

- nuances piano,

- limitation du nombre de notes par mesure)

tentent de dénouer les fils. Cependant, c’est le retour

- à la vitesse,

- à la tonicité et

- au leitmotiv

qui paraît le moyen le plus efficace pour recoller les morceaux. En témoigne l’arrivée d’un La éclairant le thème d’une tranquillité auxquels les pizzicati du violoncelle épargnent la mollesse. Comme boostée par ces retrouvailles entre les Oreste et Pylade du jour, l’énergie ne tarde point à agiter à nouveau les petits marteaux puis les cordes du violoncelle

- (trilles,

- traits,

- tenues vibrantes).

Une interprétation impressionnante, empreinte

- de vie,

- d’envie et

- d’une vision de la musique de chambre

où la synchronisation rythmique, préalable indispensable, et la définition d’une dynamique commune autorisent le fight, la réconciliation, le défi, l’émotion, la fragilité de l’instant, bref, une vibration partagée qui n’est

- ni dénuée de pertinence musicologique,

- ni libérée d’exigence musicale, mais, grâce à ces nutriments,

- apte à s’ouvrir aux possibles du son.

Ainsi, la musique, comme débarrassée des contingences techniques grâce

- au talent,

- au travail et

- au savoir-faire des musiciens,

devient apte à communiquer à l’auditeur aussi bien du kif (ben oui, ça compte, on ne vient pas au concert ou on n’écoute pas un disque que pour se convaincre de sa supériorité socioculturelle) qu’une étincelle ouvrant brièvement la vie à un peu plus qu’elle-même. Vivement la prochaine notule, que nous savourions la Sonate en Ut de Sergueï Prokofiev !

Pour acheter le coffret (env. 35 €), c’est par exemple çà.

Pour retrouver plus de musique de chambre (Mozart et Chopin),

feat. notamment Sylvie Carbonel et Hervé Derrien, c’est par exemple là.

Pour retrouver les critiques précédentes du coffret

Dix-sept pièces de Modeste Moussorgsky – 1

Dix-sept pièces de Modeste Moussorgsky – 2

Tableaux d’une exposition de Modeste Moussorgsky

Dix pièces pittoresques d’Emmanuel Chabrier – 1

Dix pièces pittoresques d’Emmanuel Chabrier – 2

Le Cahier de musique de Jacques Desbrière

Franz Liszt – Totentanz

Franz Liszt – Sonate en si mineur

Franz Liszt – Deux harmonies poétiques et religieuses

De Bach à Granados – Un récital imaginaire

Ludwig van Beethoven – La Waldstein et plus

Carl Maria von Weber – Sonate pour flûte et piano

Wolfgang Amadeus Mozart – Troisième trio K.502 et plus

Frédéric Chopin – Trio en sol mineur

Johannes Brahms – Trio en Si

Robert Schumann – Humoreske op. 20

Johannes Brahms – Trio op. 114

Arnold Schönberg – Drei Klavierstücke op. 11

Charles-Valentin Alkan – Deux Motifs et +

Bizet et Debussy

Olivier Messiaen

Georges Hugon et Alain Louvier

À suivre !

Tristan Pfaff & friends, Salle Gaveau, 7 février 2024 – 2/4

Erminie Blondel et Tristan Pfaff à la salle Gaveau (Paris 8), le 7 février 2024. Photo : Bertrand Ferrier.

Pour remettre le public du choc de « La fontaine d’Aréthuse » de Karol Szymanowski, évoqué ici, il était pertinent de proposer l’une des Sept chansons grises composées par Reynaldo Hahn sur des poèmes de Paul Verlaine. Marie Gautrot s’empare de « L’heure exquise », un tube « infiniment doux et calme » qui se balance dans un ternaire confortable. La mezzo soigne la profondeur des graves, très présents, qui semblent colorer les quelques aigus exécutés avec une retenue sur mesure pour cette mélodie.

Le programme étant finement agencé, c’est en Si (majeur et de temps en temps mineur aussi) et en ternaire que se prolonge la doublette Reynaldo Hahn : Erminie Blondel est de la Revue, une opérette de Reynaldo Hahn où a été choisie « La dernière valse ». La tristesse de la nature « révèle à ma raison que l’amour est une aventure qui dure une saison », posent les paroles de Maurice Donnay et Henri Duvernois. Grâce aux interprètes, l’on s’y régale de la mélodie légère (même si ça raconte quand même une histoire super triste) alla francese, avec

- conduite de la voix,

- simplicité subtile de l’accompagnement,

- art du contraste des densités sonores, et

- stimulante proximité

- de la musique populaire (valse),

- de la chanson et

- du lied.

Les artistes se réjouissent visiblement de faire plaisir au public avec de la belle musique populaire – ou qui devrait l’être davantage. Néanmoins, c’est curieusement au violon d’Alexis Cárdenas qu’est confiée la première des Deux chansons mexicaines de Manuel María Ponce – sans doute pour équilibrer les passages des uns et des autres. Après une chanson grise et une chanson d’automne, on reste dans le bad mood avec cette incantation à la petite étoile perdue dans un ciel lointain qui sait combien je galère et souffre depuis que j’ai été largué. De cette rareté, les partenaires fusionnels offrent une lecture moins empreinte de pathos que pétrie d’émotions contradictoires

- (le désarroi de la fin d’un amour,

- l’espoir qui reste contre tout espoir puisque l’on s’adresse à une étoile, et

- le désarroi de la fin d’un amour qui l’emporte quand même, faut être un peu logique).

Leur dialogue est nourri

- de respirations communes,

- d’intentions partagées et

- de libertés travaillées qui investissent cet espace spécifique de la chanson populaire revue mais pas corrigée par la musique savante.

Ne mentons pas, ne jouons pas non plus (ça, c’est pour les physiologues humoristes qui connaissent les spécifications de la partie visagale humaine, incluant le menton et les joues, eh oui), le baryton Laurent Arcaro qui surgit à son rythme pour exécuter la « Danse macabre » de Camille Saint-Saëns nous séduit moins. En cause ? Une tension entre son louable désir d’incarner le texte révolutionnaire d’Henri Cazalis – originellement intitulé « Égalité-Fraternité », en ces temps macronistes c’est pas rien de rappeler une perspective dissonante, bon sang – et sa nécessaire connexion à la partition. La fragmentation du propos, entre

- mini passages que tu as retenus après les avoir lus donc que tu joues et

- moments où le passage retenu est épuisé donc tu dois revenir à la partition parce que tu sais pas ce que tu dois dire après,

est terriblement contreproductif. Il fait sonner faux ce qui, techniquement, sonne juste et désamorce toute dramaturgie textuelle comme musicale en dépit de la tranquillité parfaite de l’accompagnement.

Après cette fausse note, Tristan Pfaff offre un cadeau magnifique à Marie Gautrot, invitée à chanter « Mon cœur s’ouvre à ta voix », tube de l’opéra Samson & Dalila dudit Camille Saint-Saëns, suivant la déclaration de love de Samson mais avec quand même (si, avec son quand même, bref). En Ré bémol, l’affaire persiste en ternaire et s’augmente d’un violoncelle.

- La chanteuse vibre aux baisers de l’aurore,

- le piano déploie une finesse peu crédible d’accompagnement à la fois

- orchestral,

- libre et

- perlé, et

- le violoncelle, pas forcément nécessaire, oscille pourtant entre

- profondeur de l’amour,

- richesse sonore de l’émotion jaillissante et

- recherche de musicalité expressive.

Le dernier acte de la première partie rejoint le troisième acte des Contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach pour trois chanteurs et un piano-orchestre. Pas le moment le plus fun, mais quelle intensité ! La voix de la mère interpelle la fille qui se débat déjà avec Miracle-le-démon. L’effort de mise en espace pour profiter de la profondeur de la scène bute sur des chanteurs collés à leur partition, fors Erminie Blondel. Encore une fois, la tension la plus forte se cristallise autour du baryton tentant d’incarner avec intensité mais se devant rabattre trrrès régulièrement sur sa partoche, d’où des ruptures d’intention qui ruinent à la fois ses efforts et ceux des collègues plus sobres ou plus libres. L’on se rattache néanmoins à l’idée que c’est malin de finir avec un max de zozos avant la pause, et l’on profite d’un piano kaléidoscopique qui

- donne l’harmonie,

- double pour renforcer la dramaturgie,

- impulse et suit selon l’énergie des vocalistes,

- orchestre et ose des silences redoutables.

Rien de plus logique. C’est la fête de Tristan Pfaff et de ses amis musiciens mais, bien que le zozo ne croie point malin de se mettre en avant après s’être mis en retrait, la fête part bien du talent incroyable de Tristan Pfaff lui-même. Triple succès

- de modestie,

- de partage et

- de brio multifacettes

pour cette première partie !

À suivre…

Alain Fourchotte, “Cordes tressées” (Triton) – 4/4

Incipit du « Freundlich Trio » d’Alain Fourchotte (2006). Source : http://fourchotte.com/oeuvres.html.

Pour la dernière chronique relative au florilège consacré chez Triton à la musique de chambre d’Alain Fourchotte, maintenons notre conseil à tout auditeur souhaitant écouter Cordes tressées en général et le Freundlich trio en particulier : ne pas lire le livret. Le risque est grand d’apprendre que l’œuvre doit être comprise comme une « synthèse disjonctive de résonance » bien sûr « au sens deleuzien du terme » et avec les italiques qui soulignent la profondeur intense du propos. De quoi donner presque envie d’abandonner Alain Fourchotte pour écouter du Eddy de Pretto, c’est dire, ou quelque autre fabrication france-intéro-téléramique dont la nullité et le goût de plastique surcoté rassurent les benêts prompts à se satisfaire du rôle de yes-men que les incultes – avec ou sans cédille – bien-pensants aiment à leur assigner et qu’ils aiment eux-mêmes endosser afin d’éviter tout risque de dissonance, redoutable premier pas vers l’accusation de fascisme nauséabond rappelant les pires heures de notre Histoire, ouf. Alors, puisque nous refusons de cautionner l’irréalité sous des aspérités absentes et désenchantées de nos pensées iconoclastes et désoxydées par nos désirs excommuniés de la fatalité destituée et vice et versa, revenons de ce pas à la musique, pain spiritique plus accessible pour tous ceux que rend frileux la totale liberté de pensée cosmique censée nous conduire vers un nouvel âge réminiscent.

Le Freundlich trio est une vieille connaissance de Saskia Lethiec, à qui il était dédié dix-huit ans plus tôt. Elle l’aborde cette fois avec d’autres vieilles connaissances en compagnie desquelles elle a coutume de nous régaler. David Louwerse est au violoncelle, Jérôme Granjon au piano. Pas de préliminaire : l’action commence dès la première mesure du premier mouvement. Aux à-plats en clusters du piano répondent les thrènes tourmentés du violon et du violoncelle. La lenteur générale n’exclut pas une dynamique égrenée par cinq notes ruisselant partiellement de l’aigu du piano vers les archets. Le compositeur semble jouer de l’opposition entre une pulsion énergique et un plaisir contemplatif.

Soudain, au mitan, la stagnation apparente du propos se fissure comme si le précipité passait de la fluidité trouble à un état liquide parcouru par des caillots compacts.

- Les attaques synchrones,

- les explosions de pizzicati furieux au violoncelle,

- les suraigus sans concession du violon,

- les mouvements contradictoires des lignes de chaque intervenant et

- la profusion de dissonances rageuses

confrontent la pérennité du leitmotiv et les traits, d’abord au violon et au violoncelle puis au piano, figeant dans le mouvement (si) un dialogue à trois moins aussi amical qu’impossible.

Le deuxième mouvement paraît moins lent qu’exploratoire, au sens où il semble examiner la frontière entre

- intériorité et extériorisation,

- tourments et apaisements,

- réalité (figurée par les notes elles-mêmes) et transcendance ou projection onirique – si tant est que la distinction ait un sens – cette extension se manifestant par l’usage abondant des harmoniques.

La tension subséquente n’oppose pas mais tente de frotter entre eux

- percussivité du piano,

- tenues méditatives d’un violon volontiers suraigu et

- souffle quasi inaudible du violoncelle.

Manière de transe tressautante émane de cet alliage presque hypnotique en dépit des

- accords,

- notes répétées et

- trilles du piano dans l’aigu.

Tout se passe comme si Alain Fourchotte s’intéressait à ce qui intéresse souvent le plus écrivains et compositeurs : l’ineffable, ici évoqué par

- l’étouffement des marteaux du piano (même ce qui peut être dit n’est pas clairement formulé),

- la limitation des registres et des intensités (toute une partie de ce qui pourrait être dit – en l’espèce, les choses graves et fortes – n’est pas exprimable) et

- les longues tenues planantes des quatre-cordes (à quoi bon formuler des phrases musicales puisque l’essentiel restera tu, et non « resteras-tu », ça n’aurait aucun sens ?).

Comme dans le premier mouvement, Alain Fourchotte renverse la table, cette fois au dernier tiers, en dessinant plus nettement les relations amicales évoquées par le titre. En effet, violon et violoncelle s’entrelacent tandis que le piano se concentre désormais dans l’ultragrave. Ainsi se laisse-t-on saisir par l’évocation d’une amitié

- asymétrique (deux des trois interlocuteurs semblant plus proches, au point que le violoncelle finit dans l’aigu, comme aspiré par la tessiture du violon),

- complémentaire (le piano reste calé sur le rythme de ses comparses) et

- mystérieuse (à l’instar du premier mouvement, ce segment intermédiaire s’achève dans

- le souffle,

- le moriendo et

- la résonance de la pédale),

loin de la gnangnantissime lapalissade du « parce que c’était lui, parce que c’était moi ». Le troisième mouvement secoue le cocotier.

- Glissendi,

- synchronisations retrouvées,

- bondissements et

- staccati

semblent explorer une autre facette, plus guillerette, de l’amitié. Les rôles

- s’échangent,

- se confondent,

- semblent se figer puis

- mutent.

Alain Fourchotte creuse particulièrement le rythme, à la fois

- mesure (régularité),

- pulsation (accents et répartitions des temps forts),

- surprises (contretemps),

- déformations (changements de métrique), et

- cohésion

- (parallélismes,

- ensembles percutants,

- entrelacements finement construits…)

qui, une fois installés, ont vocation à être

- secoués,

- décalés,

- questionnés

au nom

- du swing qui attise l’intérêt,

- du twist narratif qui le relance et

- du groove qui le pérennise au long du morceau.

Au final, peut-être nous sont ici racontées trois histoires d’amitié tressées comme des cordes, trois facettes d’un même sentiment porté par des interprètes

- précis,

- engagés et

- poètes.

Dans cette hypothèse se côtoieraient, mouvement après mouvement et presque geste après geste,

- la gourmandise des moments partagés qui n’exclut pas les tensions,

- la découverte, l’exploration et l’intériorisation des limites de ce qui peut être dit aux plus proches et compris par eux, ainsi que

- la joie d’être ensemble dans une même dynamique qui n’écrase pas les singularités de chacun.

Et peut-être cette exégèse de l’œuvre n’est-elle qu’une illusion fomentée et permise par son titre allemand. Acceptons-en l’augure avec tranquillité. Après tout, que la musique et même les sous-tendus du compositeur n’épuisent pas les rêveries de l’auditeur n’est sans doute pas la moindre qualité des quatre propositions chambristes d’Alain Fourchotte ici rassemblées !

Pour retrouver les épisodes précédents

Adagio e poi…

Espoirs pour violon et piano

Troisième quatuor à cordes