Fruits de la vigne – Domaine Grieco, « Début d’une histoire… »

Voilà quinze ans que Jérôme Grieco, « ancien employé de Vinci », a repris l’exploitation de son beau-père. En sus des Châteauneuf-du-Pape et des côtes-du-Rhône, le vigneron travaille aussi des vins de France pour lesquels il a été frappé, comme tant de ses collègues, par la malédiction du naming pupute. Voici donc le « Début d’une histoire… », un vin 100 % cinsault, ce qui n’est pas si fréquent – ce cépage est souvent considéré comme un appoint précieux pour tempérer mourvèdre ou syrah, par exemple.

La robe est trouble, mêlant

- rougeoiement sanguin,

- entre-deux-grenats et

- crépitement des ombres.

Dans le verre, le cœur de l’histoire qui commence bat avec une belle densité mais n’exclut pas, le malin, de laisser passer des rayons de lumière.

Le nez est riche et multiple.

- L’attaque fraîche nous évoque l’herbe coupée ;

- le corps du délit recentre le tarin vers les fruits rouges ;

- au final semblent poindre les fragrances d’une pointe de cour de ferme franche et sans chichi, que l’on aurait plus spontanément associer à une solide syrah.

La bouche confirme la complexité du projet. Dans un monde où

- le bouilli,

- le prémâché et

- le prêt-à-digérer

s’imposent, stipulons que la complexité est, en la circonstance, un joyeux compliment.

- D’abord saisit l’étrangeté d’un pétillement qui grésille (les amateurs d’une rondeur soyeuse et lisse d’emblée abandonneront ici toute espérance, quitte à la reprendre plus loin).

- Ensuite, des vapeurs de café nous conduisent vers des notes de groseille puis d’agrume quand la quille nous remonte aux naseaux.

- Enfin, le vin se prolonge,

- solide,

- résonant,

- délectable.

Le mariage que nous fomentons avec une côte de porc et des légumes grillés est complètement stupide. Le breuvage est trop puissant pour la viande, même de qualité et bien relevée. Il n’en est pas moins intéressant, à l’occasion, de tester des vins qui surplombent le mets sans dialoguer avec lui. La prochaine fois, nous serons plus malin. Enfin, nous essayerons de l’être.

Le prix de la bouteille, davantage disponible chez les cavistes – comme Thierry Welschinger & PiB à Paris – ou à l’export que sur les principaux sites de vente à distance, a flambé comme garrigue par temps de cers, surtout si l’incendie permet à un promoteur immobilier (ou à un vigneron cherchant à créer un espace resort premium pour se lancer dans l’œnotourisme écoresponsable en construisant une salle où accueillir un festival de jazz sponsorisé par les copains à la tête de la communauté de communes et du département où seront programmés de vrais, de grands, de beaux musiciens comme

- Orelsan, le spécialiste de la détection de salopes parmi ses compagnes,

- Eddy De Pretto, l’un des hommes les mieux coiffés du monde, ce qui est évidemment un signe incontestable de talent dès que l’on s’y connaît un peu en chauve-bizenèce,

- Patrick Bruel & Dany Brillant, véritables seigneurs du groove qui ont su séduire un public allant au-delà des snobs fréquentant le Triton ou le Duc des Lombards,

- Aya Nakamura, maîtresse du Verbe, de la Voix et de l’Élégance alla francese s’il en est, ou

- Jul, spécialiste de l’écriture digitale de son pseudonyme – accroche-toi, Georges Brassens !)

de bâtir là où il était interdit d’édifier, bref. Il y a quelques années, la bouteille se vendait neuf euros – en témoignent les coupures de presse présentées par le domaine ici.

- La catastrophe de Fukushima, sans doute,

- la guerre en Ukraine probablement,

- la montée de l’extrême-droite à l’évidence et, hypothèse fofolle, peut-être

- le pricing power d’un vigneron à succès

lui permettent aujourd’hui de faire une culbute de quelque + 50 %. Une quinzaine d’euros pour un « vin de France », c’est désormais du cossu. Hélas, l’hénaurme hausse est à la fois regrettable et justifiable à l’aune qualitative de la concurrence. Alors, on tâche – en vain – de réduire l’aspect matériel du liquide à ces éléments de rien que l’on aperçoit par la fenêtre du train quand, en passant,

le regard s’arrête sur un détail de peu d’importance : un tas de bois coupé à la lisière de la forêt. Il fait mine de se poser là. Ailleurs déjà pourtant.

(Jean-Michel Maulpoix, Rue des fleurs suivi de Pas sur la neige, Gallimard [2022], « Poésie », 2024, p. 96)

Fabien Touchard, “Études pour piano”, Hortus – 3/3

Après un premier épisode innocent puis un second qui frétillait, nous avons retardé le triste moment autant que possible mais, a y est, obligé, plus moyen de reculer : voici venue l’heure de la Neuvième étude de Fabien Touchard, « In hora mortis », composée en 2016 et dédiée à Olivier Messiaen. Philippe Hattat est au piano pour l’heure de notre mort.

- Gravité des profondeurs,

- intensité des résonances,

- mystère de la reptation vers le médium et les aigus

alimentent une émergence de la lumière dans l’obscurité des abysses. Fabien Touchard joue sur

- les intervalles et la vibration des tenues,

- les synchronisations et légers décalages,

- les différenciations de registres et l’animation du médium.

Ainsi se construirait une symbolique des hauteurs,

- le médium représentant l’humanité affrontant, affolée, la mort, alors que

- les graves incarneraient la fosse de la tombe et

- les suraigus symboliseraient une mystico-céleste ouverture messiaenique.

Au mitan de l’œuvre, un grand vent semble devoir élever les doutes vers la foi

- des aigus,

- du tempo paisible et

- de la résonance susceptible d’évoquer manière de vie après la mort.

Cependant, des doutes réitérés s’expriment, explorant le silence et le rassemblement presque fœtal autour de quelques notes matricielles plaquées ensemble comme pour tenir le coup. Leur répondent les deux extrêmes de l’ambitus pianistique, mêlant l’espérance têtue et le glas. L’art de Philippe Hattat associe

- précision du toucher,

- aura du sustain et

- science des nuances qui colorent les surgissements.

Le finale, dans les médiums graves, essayent de regarder vers les hauteurs. Seuls une longue tenue puis un silence de quinze secondes (une éternité à l’aune humaine) lui répondront.

La Dixième étude, « Miroirs de feu », composée en 2018, révisée en 2021 et dédiée à Franz Liszt, s’annonce corsée. Elle est donc confiée à Orlando Bass que pas grand-chose de pianistique ne doit effrayer. Des palanquées de notes courent dans l’extrême aigu et l’extrême grave. Des accords inarrêtables donnent lieu à des étincelles qui se transforment en fusées sur tout le clavier.

- La résonance,

- l’ondulation,

- le bariolage

feignent un moment de masquer l’aspiration vers les extrêmes.

- Démultiplications rythmiques,

- cyclicité des accords et des formules,

- exploration physique des attaques

déjouent les espaces d’apaisement apparent jusqu’à une fin sciemment déceptive, comme si le compositeur voulait poser que la violence ne conduit qu’à rien, infinie tenue terminale incluse.

Fabien Touchard glisse alors ses « Secondes limbes ». De brèves fumerolles aiguës en boucles espacées dessinent dans le suraigu des possibles évanescents donc inachevables – force et faiblesse de l’imaginaire.

La Onzième étude, « Still, I rise… », composée en 2022, est dédiée à Olivier Greif et interprétée par Flore Merlin. Elle s’ouvre sur un rythme ternaire pulsé dans le grave, à l’harmonie contrariée. La concentration du propos dans la fosse s’éclaire cependant bientôt d’un rais perçant vers les médiums et les aigus. Ces nouveaux registres s’imposent alors dans une oscillation que des courants de plus en plus virulents traversent, toujours vers les suraigus. Une pluie d’accords manifeste l’existence de cet espace avant de se déliter en clapotis entêtant, rythmé par

- les graves,

- la résonance et

- le silence (la dernière note est jouée à 4’32, la piste dure 4’55).

La Douzième étude, « Littoral [In Paradisum] », composée en 2018, révisée en 2021, est dédiée à Frédéric Chopin et exécutée par Guillaume Sigier. C’est la plus longue du lot, juste devant « In hora mortis ». On peut alors se laisser emporter par

- le clapotis de l’aigu qui mute,

- l’irisation des harmonies irrégulières que le pianiste colore avec métier,

- l’instabilité des modes et des certitudes,

- le flux des mutations nourrissant le perpetuum mobile,

- l’aura des sonorités associant digitalité distincte et onde confusante (et hop) des graves mêlées dans une même pédalisation

jusqu’au premier sursaut qui semble lutter contre l’épuisement du piano ou du pianiste. Des chapelets de notes sortent de ces avertissements remplaçant la fin par l’itération quasi ad libitum. Puisque l’éternité, c’est long, surtout la fin, trente secondes séparent la dernière note de la fin de la séquence.

Sans doute une façon de juguler l’afflux de notes par une suspension du bruit du monde qui, parfois, se peut sans doute appeler Paradis. Une façon aussi de ménager un espace entre son et silence qui, quelquefois, se façonne en musique. L’affaire est encore à l’étude, douze fois, sur le pupitre de Fabien Touchard et de ses porte-voix. La preuve ici côté physique, là côté digital.

Faada Freddy, Salle Pleyel, 4 avril 2024 – 0/2

Un nouvel album – Golden Cages – largement diffusé et promu par les grands médias début 2023, un Trianon complet en novembre de la même année, et donc une salle Pleyel bien remplie ce 4 avril : ainsi se décline le triomphe français d’Abdou Fatha Seck, Sénégalais francophone chantant essentiellement en anglais et connu sous le nom de Faada Freddy. Le public qui se presse ce 4 avril 2024 est essentiellement blanc, ce qui n’est pas le cas de Yaya Minté, né itou au Sénégal et choisi pour la première partie du concert, dont les mots-clefs associés à son site sont « Black Facebook Icon » et « Black You Tube Icon ».

Formule acoustique pour ce set de 25′, avec guitariste accompagnateur à l’électro-acoustique et chanteur-cajoniste jouant de la guitare à l’occasion d’une chanson. C’est compliqué, d’être première partie, mais pas ce soir-là : la parenté entre les deux propositions est à la fois solide et lointaine. Le public est bienveillant et prêt à accorder son enthousiasme pour s’échauffer avant le grand moment. D’autant que la première chanson accroche et se pare d’une jolie teinte unplugged alla Tracy Chapman. C’est un bel habillage de « Still I rise », que l’on ne retrouve pas sur la version album, trop fabriquée pour nous séduire.

Déjouant cependant les comparaisons, le chanteur dégaine des vocalises façon Fugees pour reprendre « Tennessee Whiskey », une tune écrite par Dean Dillon et Linda H. Bartholomew, popularisée par Chris Stapleton, où se distillent de délicats compliments à l’endroit de l’être aimé dont le principal : « Tu es aussi douce qu’un whiskey du Tennessee. » Avec l’artiste, on cherche un p’tit truc pour « carry us on » dans sa prestation quand survient le drame, en l’espèce « une chanson, en fait, sur la vibration, en fait, des gens qui ne sont plus là. » S’ensuivent le double premier couplet et le refrain de… « Évidemment ». Son cheval de bataille est assaisonné d’une voix qui semble se chercher un modèle dans la veine des miauleurs en plastique des « Star Ac ». Consterné, nous décrochons en constatant que, as far as we are concerned, le son est meilleur que le concert. En effet, fors le répertoire, l’interaction avec le public associe

- jeunismes sépia (« je suis chaud, est-ce que vous êtes chauds ? », « mais c’est de ouf », etc.),

- techniques d’enjaillage longuettes pour un set si bref (« je vais diviser la salle en deux » à l’occasion de « Seven », la dernière chanson),

- running gag lourdaud (« on s’est déjà présentés ? ») et

- moraline convenue (« n’hésitez pas à vous offrir de bons souvenirs »).

Le résultat ?

- Le manque de clarté dans la direction artistique choisie,

- la construction d’une set-list peu cohérente et parfois inintéressante (euphémisme),

- une présence scénique touchante mais souvent maladroite

empêchent d’adhérer à cette proposition confuse comme un petit légume cuit trop longtemps se fixerait de manière intempestive sur une poêle sans PFAS – ce qui ne risque pas d’arriver tant Sosotteur Ier de la Pensée complexe et ses sbires sont soumis au hideux lobby de SEB & Cie parmi d’autres.

Arrive alors le moment trrrrrès attendu par ceux qui nous entourent, id est l’entracte. 20′ de pause après 25′ de musique, c’est encore mieux qu’à l’opéra, les bons soirs ! Au deuxième balcon, les mâles de la joyeuse bande de parents et d’enfants qui nous jouxte débattent pour se donner le courage de descendre au bar du rez-de-chaussée donc, surtout, pour remonter chargés à bloc :

– Tu te souviens de la dernière soirée où on était bien ?

– J’y étais pour rien, c’était le barman, il nous offrait des rhums arrangés.

– Parce qu’on les payait…

– J’avoue !

Bravant la fatigue et la soif, les collègues sauront gérer le laps réservé aux recettes extramusicales de la salle pour descendre et remonter avant le début du spectacle de Faada Freddy, y ajoutant l’élégance d’offrir un demi à la demoiselle (accompagnée) croisée au premier rang. Depuis Jacques B., on sait que les fleurs, c’est périssable, alors que la pression, même quand elle est dégueulasse, ça fait du bien par où ça passe. D’autant que l’heure est grave, comme l’indique le surgissement de « Thriller » : le concert que Pleyel attend est sur le point de commencer.

À suivre !

Fruits de la vigne – Domaine Minchin, La Tour Saint-Martin, Honorine 2019

Depuis plus de 35 ans (son site annonce « presque trente ans », mais c’est plutôt bon signe de ne pas mettre à jour sa profession de foi tous les quatre matins), Bertrand Minchin exploite une vingtaine d’hectares, la majorité en sauvignon et le reste en pinot, sur les terres de Menetou-Salon. C’est son sauvignon qui nous intéresse aujourd’hui – mais récapitulons, car il s’agit d’un vin à tiroirs.

- Dans le terroir du Menetou-Salon (en gros, dans le Cher, pas loin de Bourges), il faut sélectionner le domaine Minchin.

- Dans le domaine Minchin, il faut sélectionner l’appellation La Tour Saint-Martin.

- Dans la Tour Saint-Martin, il faut y choisir l’appellation Honorine.

- Dans les quilles siglées Honorine, il faut opter pour la cuvée 2019 (mais il faut aussi savoir que le bassiste était grippé cette année-là, eussent ajouté les connaisseurs – comme nous ne sommes pas du cleube, cela ne nous regarde pas, même si je me suis laissé dire que ledit bassiste était tombé malade après avoir fréquenté le Fucking Blue Boy, mais cela ne ne nous regarde définitivement pas).

On y est ? Bon, alors c’est parti !

La robe est affriolante même si, selon la campagne féministe indépendante sponsorisée par L’Oréal, signe d’indépendance s’il en est (un peu moins que les ministères étatiques ou ses délégués comme France Inter, mais enfin), c’est jamais la robe qui est en faute, c’est toujours celui qui veut goûter. En matière œnologique, c’est faux. En effet, toucher d’abord le vin avec les yeux est autant un devoir qu’un plaisir, même pour ceux qui, comme nous, regardent

- en amateurs,

- en gourmands,

- en (épi)curieux

et non en spécialistes. Ici, le vin se cache donc se montre dans une robe jaune extrêmement pâle, quasi transparente. Ce genre de glasnost n’est pas sans nous intriguer.

Le nez est délicat sans être tout à fait éthéré. On y happe des fragrances

- beurrées,

- fraîches (presque sylvestres ?) et

- légèrement épicées (peut-être tendance cumin).

Y rester fixé un moment ne ressortit pas du snobisme car la chose est

- complexe,

- riche de possibles à

- débroussailler,

- inventer et

- confondre, voire

- tourbillonnante.

Cela semblât-il curieux, l’affaire se révèle donc plus parfumée qu’odorante, et cela nous sied.

La bouche séduit par son attaque nettement saline. Peu à peu, elle s’ouvre sur des pommes mûres. Avant de se fondre sans bousculade, cela se mâtine notamment

- de saveurs beurrées,

- d’un côté minéral bien amené et

- d’un côté boisé assez léger pour nous convenir tout en traduisant peut-être l’élevage en fût de chêne.

Comme écrirait Philippe Jacottet, à quelques chèvres près,

où est l’œil de la terre

nul ne le sait

mais je connais des ombres

qui apaisent

(original de ce sample à retrouver dans les « Champ d’octobre » [1967] in : Poésies, Gallimard [1967], « Poésie » [1971], 2009, p. 131).

Le Chaos String Quartet joue Haydn, Ligeti et Hensel (Solo Musica) – 4/4

Incandescence des paradoxes ! Pour la libérer de la tutelle de son frère Felix, le chouchou de ses parents, Fanny ne s’appelle plus Mendelssohn, de nos jours, mais Hensel, ce qui, par le fait même, la place sous la tutelle de son mari, gasp. En 1834, elle compose un quatuor en Mi bémol, par lequel le Chaos String Quartet choisit de terminer son premier disque, après un passage chez Haydn conté ici et une visite à Ligeti narrée çà et là.

Un Adagio ma non troppo lance le bal sans se presser. Les partenaires, Susanne Schäfer en tête, semblent chercher le son juste en écho à ce mouvement qui paraît préluder presque librement

- (ruptures,

- changements de tempo,

- silences et

- redites méditatives)

plutôt que de développer nettement une mélodie. On y goûte

- le travail sur les nuances personnelles et collectives,

- la plasticité dont le quatuor fait preuve pour accompagner la partition et

- la capacité à transformer la lenteur en réflexion,

au point de donner par moments – c’est un compliment – l’impression que la musique s’écrit à mesure qu’elle se joue. L’Allegretto en 6/8 contraste avec ce premier mouvement presque immobile.

- Ça sautille,

- ça la joue danse innocente puis se laisse tenter par un fugato,

- ça passe

- de l’archet au pizzicato,

- du détaché au legato,

- d’une tonalité à l’autre,

- de l’efficacité des notes répétées au trait délié puis à la fusion des deux.

Une Romanza « molto cantabile » en sol mineur surgit alors. Les quatre interprètes sont bien calés dans un même mood, et tant pis si l’on a décidément un peu de mal avec les changements d’intensité sur une note du premier violon, surtout dans la première note des deux en deux, qui peuvent presque donner une impression peu harmonieuse de dégueulando à force d’être appuyés. Une expressivité plus convaincante sourd

- des dialogues que Sara Marzadori, l’altiste, et Bas Jongen, le violoncelliste, nouent avec Susanne Schäffer,

- de la capacité d’Eszter Kruchió et Bas Jongen d’investir musicalement leur rôle principal d’accompagnateurs

- tantôt harmonisateurs,

- tantôt suiveurs,

- tantôt chargés du groove et de l’écho, et

- de la maîtrise des nuances – notamment douces – et des crescendi dont fait preuve l’ensemble.

La romance tente de s’enfiévrer, mais l’affaire

- s’apaise,

- piétine,

- s’épuise

dans des répétitions ou dans des crescendi stériles.

- La quête harmonique (ultime tierce picarde comprise),

- les changements de registre,

- l’imprévisibilité du discours

contribuent à soutenir l’attention à défaut d’ébaubir l’oreille et de serrer le cœur. L’Allegretto molto vivace qui clôt le quatuor revient en Mi bémol mais ose une mesure à 12/16.

- Rayonnant,

- dynamique,

- contrasté,

il happe de suite l’auditeur et charme par la variété d’accompagnement des traits du violon 1 :

- parallélisme à la tierce,

- intervalles harmonisants,

- contrechant,

- basse en pizz,

- walking bass,

- changements de rôles pour les pupitres 2 à 4, etc.

Nous voici emballé par

- la virtuosité dans la synchronisation à l’unisson ou à l’octave,

- l’énergie dans les longues séries de doubles,

- l’impulsion communicative des notes répétées,

- la puissance du violoncelle de Bas Jongen,

- la modestie parfaite d’Eszter Kruchió dont le pianissimo sur les arpèges nous tombe bien dans l’oreille,

- l’art de faire corps à quatre

Soit, cette belle machine défie l’idée de chaos qui semblait présider à ce disque ; mais le chaos est-il pas autre chose qu’une recomposition de ce que nous croyions être dans l’ordre ? À tout le moins, ce dernier mouvement est une jolie façon de parapher la carte de visite qu’est toujours le premier disque !

Simon Boccanegra, Opéra Bastille, 12 mars 2024 – 1/2

Détail du principal élément de décor de « Simon Boccanegra » par Susanne Gschwender. Photo : Bertrand Ferrier.

Le casting est solide : Giuseppe Verdi à la compo, Ludovic Tézier et Nicole Car en têtes d’affiche, Thomas Hengelbrock – que nous avions plutôt apprécié jadis dans Carl Maria von Weber – à la baguette, une prod déjà tournée cinq ans plus tôt et Calixto Bieito dont la toute récente création ici même nous avait convenu, what else? Pourtant, d’emblée, une mauvaise intuition nous saisit, avec cette idée triste que nous risquons de ne pas être déçu en bien.

Pour le prologue de ce Simon Boccanegra-ci, la scène est vide. Seul domine un écorché de navire qui tourne. En avant-scène, Simon (Ludovic Tézier), un corsaire vedette, ronque. Sur le bateau, des néons dégoulinent du pont aux cales. Dans la fosse, le prélude sublimissime est exécuté sans sentimentalisme – bien que nous soyons souvent en admiration devant l’orchestre, la froideur de ce moment magique nous désenchante quelque peu. Sur scène, devant le mec qui dort, Paolo (Étienne Dupuis) et Pietro (Alejandro Baliñas Vieites) manigancent pour élire ce bad boy moyennant « puissance » et « honneurs ». Paolo propose donc à Simon, pourvu d’une montre, de devenir doge, offrant la première crotte de nez de la mise en scène – Simon est couché et reste immobile mais dit quand même, c’est bien aimable, « Viens dans mes bras », cela n’a aucun sens. L’éclairage disons, très économe de Michael Bauer permet sans doute aux premiers rangs du parterre d’être émus – du fond du premier balcon, on n’y voit presque goutte (ha ! cette passion de sous-éclairer pour être très beaucoup profond, ha !).

Après avoir fait sa fine bouche, Simon accepte d’être duc dans l’espoir de retrouver Maria (Annie Lockerbie Newton, rôle muet inventé, on y reviendra), qu’il a engrossée et que Jacopo Fiesco, son père (Mika Kares), depuis l’enfantement, garde prisonnière. Paolo le résume au chœur – en effet, l’on peine à se passionner pour l’inventivité de l’écriture, mais l’on ne peut qu’être séduit devant la multiplicité des dispositifs verdiens. Simon, lui, apprend la nouvelle à Fiesco en personne. Le barbon est furieux d’être limogé au profit du détourneur de minette. Dans la version de Calixto Bieito, le père traîne sa fille sur une bâche où elle se contorsionne avant de s’immobiliser (ha ! cette passion pour les personnages muets et inutiles, ha !) (tiens, on y ou on en est déjà revenu). Le palais, version Susanne Gschwender, est bien sûr une scène vide et le doge, costumé par Ingo Krügler, est en costard trois pièces + cravate, où diable les fournisseurs de fringue vont-ils chercher une telle créativité ? Après qu’Étienne Dupuis a déployé son souffle devant les choristes, Mika Kares dégaine ses graves avec les mêmes en off, cet espace où beaucoup se passe dans Simon. Pour occuper un rien les acteurs, le metteur en scène propose une première forme en arche, qui consiste à dévêtir ses personnages (veston, cravate, bras de chemise…) puis à les revêtir (bras de chemise, cravate, veston). Admettons que ces mouvements spectaculaires et passionnants nous passionnent modérément voire nous agacent un tantinet tant leur intérêt dramatique nous échappe tandis qu’ils parasitent les échanges par de vaines péripéties textiles.

Reste l’essentiel : Simon est effondré d’avoir perdu l’amour de sa vie. Carrément chiffon, Ludovic Tézier exprime alors sa détresse par le truchement de

- ses tenues spectaculaires,

- ses graves charnus et de

- son expressivité d’acteur,

préparant un contraste caricatural mais saisissant avec le triomphe éclatant que lui réserve un peuple, soumis – comme il se doit – à ce qu’ont ordonné les grands prêtres politiques du moment. Ce pourrait être la fin du prélude, mais Calixto Bieito ajoute une scène semi-muette, pendant laquelle le chœur aux tenues aussi chamarrées que grotesques reflue, laissant Simon pleurer bruyamment. Soudain, quelle émotion, silence ! Ludovic Tézier se relève, met des lunettes (un peu comme s’il s’était posé une couronne sur la tête, suppute-t-on) et commence à se coiffer, ce qu’il fera pendant de longues minutes. Maria-la-morte rajuste sa bâche, la replie et commence ses pérégrinations de fantôme. Maria aka Amelia (Nicole Car), la fille disparue de Simon et Maria, apparaît dans les cales du bateau à néon. Elle chante son amour en jouissant

- des couleurs chatoyantes,

- des phrasés au cordeau et

- des aigus éclatants

de sa porte-voix revêtue, c’est probablement très symbolique, d’un imper jaune – sera-ce pour la rattacher au passé marin de son père ou juste pour rentabiliser un accessoire qui traînait dans une friperie de luxe, mystère. Gabriele (Charles Castronovo), son chéri, cingle vers elle toute voix dehors, animé par ses pulsions érotiques et ses projets complotistes. L’orchestre ploum-ploume son accompagnement fonctionnel qui l’amène à s’effacer pour laisser s’ébattre les amoureux. Ça chante, ça fait le job mais, faute

- de poésie,

- de scénographie convaincante,

- de dramaturgie envoûtante,

on rechigne à décoller.

Fiesco, devenu Andrea, informe Gabriele que sa dulcinée n’est pas la fille des puissants Grimaldi, qui l’ont adoptée pour remplacer leur fille décédée. Gabriele s’en fiche, il ne veut pas le fric mais la fille. Andrea qui « veille sur elle comme un père » la lui accorde. De notre côté, on donne le max pour s’accrocher à l’histoire mais les néons cintrant le bateau nous vrillent les yeux. Quatre rangs devant nous, un connard cesse de lutter et allume son cellulaire pour consulter ses messages.

Pourtant, sur scène, ça bouge. En effet, Simon voulait marier Amelia à Paolo, mais il découvre qu’elle est sa fille et renonce donc à la marier contre son gré. C’est alors moins l’émotion que la partition qui met Nicole Car à l’épreuve. Les notes médium lui échappent en partie. Cependant, la cantatrice ne s’efface pas devant la difficulté, dévoilant ainsi un aspect de son personnage plus humain, moins papier glacé, lui qui était jusque-là écrasé sous les stéréotypes de la petite niaiseuse. Pour fêter ça, Ludovic Tézier tombe les lunettes et la cravate ; Nicole Car se libère de son imper. Après avoir ôté son dernier veston, Simon s’allonge et Amelia caresse le décor.

Heureusement, Paolo vient faire du foin. Furieux, il organise l’enlèvement de son ex-promise. Sur le bateau, le chœur tonitrue. On milite pour la mort du doge, que Gabriele accuse d’avoir enlevé Amelia. Ouf, elle arrive, sanguinolente, et, grâce à la stratégie de la pleurniche que ne transcende certes pas la mise en scène, elle calme les esprits. Simon claque un monologue larmoyant où il plaide pour la paix et l’amour. Le peuple mord à l’hameçon et vibre en chantant la patrie et le ciel. Malgré la triple performance

- d’un Ludovic Tézier magistral en pantalon à bretelles,

- d’un orchestre qui s’efforce avec art de suivre les chanteurs et de les soutenir par sa polymorphie, et

- d’un chœur qui sait tonner quand il le faut,

ce qui n’est certes pas rien, nous constatons, consterné de nous-même, que nous nous ennuyons un brin voire une botte.

- Livret fade et mal ficelé,

- musique au kilomètre où la science de l’orchestration ne compense pas une inventivité en berne,

- mise en scène affligeante,

tout nous pousse, résigné, à attendre la fin de l’acte. Alors, Gabriele redescend d’un ton, restitue l’arme qu’il n’a pas mais qu’il tend quand même à Simon (ha ! cette sublimité de la mise en scène quand elle ne suit ni les didascalies, ni le texte !), et Paolo, qui a tout manigancé, est obligé de maudire celui qui a tout manigancé donc de se placer sous les terribles auspices d’une magnifique clarinette basse. Le drame est enfin noué, c’est donc la mi-temps.

À suivre…

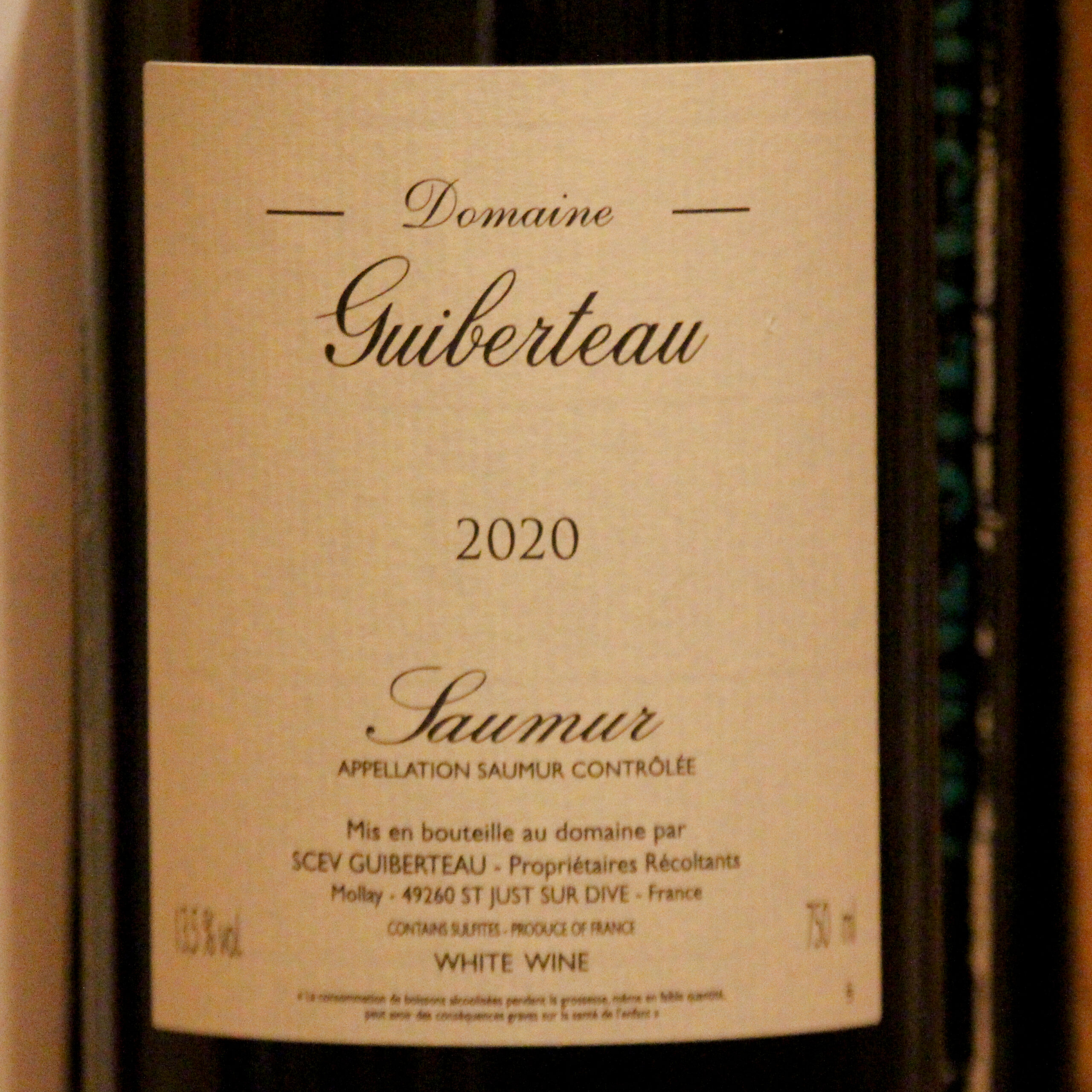

Fruits de la vigne – Romain Guiberteau, Saumur blanc 2020

En viticulture comme en musique, les maîtres réels ou usurpés valent souvent caution. En l’espèce, pour avoir travaillé au Clos Rougeard, domaine de la Loire dont les bouteilles s’évaporent pour plusieurs centaines d’euros, Romain Guiberteau bénéficie d’une réputation flatteuse qu’il s’applique à confirmer depuis près de trente ans dans sa propriété de 17 hectares autour de deux cépages : chenin blanc et cabernet-franc. C’est le premier nommé qui nous intéressera aujourd’hui, avec une quille de blanc vendue fin janvier 2024 pour la somme – aussi coquette que rondelette – de 23 € aux Galeries Lafayette. (Certains sites proposent ce produit à 18 € hors frais de port, mais leurs stocks semblent largement épuisés.)

La robe de cette cuvée « Domaine » de 2020 est d’un bel or pâle. La lumière s’y reflète avec délicatesse. L’ensemble du tissu liquide affiche une émoustillante unité.

Le nez décline des fragrances agrumées (je tente), peut-être spécifiquement de bergamote. Il y a de la franchise, de la finesse et de la discrétion dans ce qui caresse nos naseaux.

La bouche est d’abord happée par une attaque beurrée. Cependant, elle convoque assez vite des notes hésitant entre orange et pamplemousse qui remontent plaisamment dans le tarin. Dès que l’on prend le temps de laisser œuvrer le jus, on apprécie itou sa persistance bienvenue.

Le mariage avec des filets de lieu noir accompagnés d’un riz sauce moutarde est une réussite logique. L’acidulé du vin flatte le mets qui, en retour, permet d’apprécier la rondeur beurrée de son comparse. Bref, en quelque sorte,

On boit un verre de vieux ciel

On trinque

avec le petit dieu des fourmis

Un arbre dort dans ses branches

sans délacer ses souliers

(Serge Pey, Mathématique générale de l’infini, Gallimard, « Poésie », 2018, p. 225).

Heaven (and hell) can wait, nous sommes encore de ce monde, prêt pour d’autres dégustations.

Fabien Touchard, “Études pour piano”, Hortus – 2/3

On avait quitté les Études pour piano de Fabien Touchard sur la quatrième, interprétée avec brio par Philippe Hattat. C’est ce même pianiste qui se voit confier la cinquième, « En suspens », composée en 2012 et dédiée à György Ligeti.

Entamée sur un motif minimaliste, l’étude s’ouvre bientôt

- à la résonance,

- à la complémentarité des registres,

- à la complexité du son

- (net,

- irisé,

- étouffé,

- silencieux,

- in fine transformé pour imiter un clavecin)

en creusant la veine

- de l’itération,

- du statisme, donc

- de l’attente (suspension et suspense se rejoignent) et

- du contraste.

Les touchers

- délicat,

- brutal,

- profond,

- percussif et

- ciselé

de Philippe Hattat font merveille dans cette atmosphère planante qui se prolonge au disque par onze secondes de silence… et plaira sûrement à un Nicolas Horvath !

Avec la sixième étude, « Ébauche de vertige », composée en 2022 et dédiée à Johannes Brahms, Orlando Bass entre dans la danse. Un début délicat, presque debussyste, cherche une voie dans l’aigu et le médium. Les interrogations persistantes de la main droite ruissellent sur l’ensemble du clavier. Le motif principal, nettement découpé, persiste au-dessus des commentaires

- liquides,

- massifs ou

- répétés

jusqu’à ce qu’une main gauche motorique modifie l’atmosphère et submerge le propos jusqu’à des accords messiaeniques. Le musicien rend avec art le travail du compositeur sur

- les accents donc le rythme,

- les différenciations de registres, et sur

- les infinies possibilités sonores qu’offre le piano (attaques, intensités, résonances, etc.).

À celui qui s’attend à une partition lisse, Fabien Touchard oppose une série d’esquisses rendant peut-être raison du titre générique (« étude ») et du titre spécifique (« ébauche »). Ce sixième épisode apparaît couturé plus que rhapsodique. En témoigne le dernier fragment, qui ajoute du mystère à la pièce sans lui ôter une once du mystère qui l’enveloppe.

Orlando Bass reste au clavier pour la septième étude, « Licht », composée en 2022 et dédiée à Alexandre Scriabine. Une guirlande de notes tombant des aigus

- s’entortille en caressant le clavier,

- s’acoquine avec

- des échos,

- des déformations,

- des redites modifiées ou augmentées,

- s’affriole au contact de fusées aiguës qui jouent à fragmenter l’hypnotisante berceuse (on reconnaît par moments « l’enfant dormira bien vite »de « Dodo, l’enfant do »).

Leçon

- d’harmonisation,

- de développement et

- de science du clavier,

cette partition prend le parti de fouiller le potentiel d’un motif étique d’abord dans l’aigu puis dans le médium. Orlando Bass apporte à l’exécution son sens

- des couleurs,

- des mutations et, presque en compositeur qu’il est,

- de la construction d’ensemble

qui donne son éclat à l’œuvre oxymorique, à la fois

- obstinée et labile,

- redondante et changeante,

- centrée sur un motif et prête à s’en détacher soudain,

ce dont témoignent les trois dernières notes, à la fois bondissantes et longuement tenues…

… alors que rrrevoilà Orlando Bass pour jouer la huitième étude, « Battaglia », composée en 2022 et dédiée à Sergueï (le prénom n’est pas traduit, contrairement à celui de Scriabine) Rachmaninov. Cette fois, l’affaire débute dans les tréfonds des graves où bouillonne une lave subitement projetée vers la droite du clavier. On reconnaît ce plaisir touchardien – et hop – de la friction entre atonalité et musique consonante (ici enlevée à la hussarde avec une énergie inépuisable et une aisance insolente qui alimentent la colère des graves et mutent petit à petit), friction que le compositeur aime à unifier progressivement et souvent provisoirement, en subsumant l’apparente dichotomie ou en démontrant l’artificialité consubstantielles aux oppositions binaires, du moins dans le domaine artistique. La virtuosité de l’interprète, à la fois

- échevelée,

- tranquille et

- fagotée dans une musicalité toujours patente (les nuances n’ont jamais été les ennemies de la tonicité, au contraire !)

font rutiler

- la répétitivité roborative,

- la rythmicité euphorisante,

- la digitalité éblouissante et

- le recours malin au swing et à des harmonies jazzy qui évoquent les diableries de Nikolaï Kaspoutine.

Commencée dans les abysses, l’étude se conclut sur des cimes énigmatiques qui se fondent dans le noir pendant une quinzaine de secondes.

« Premières limbes », que l’on suppose être une improvisation de Fabien Touchard, explore en partant bien sûr de l’aigu, idiomatisme oblige,

- les charmes,

- l’influence et

- les apports

de la réverbération sur l’harmonie ici figurée par une série d’accords répétés, dans un minimalisme épuré qui ne laisserait sans doute pas indifférent un compositeur-pianiste comme Melaine Dalibert, donc re-Nicolas Horvath… De quoi attendre dans les limbes (c’est mieux qu’à un arrêt de bus sans auvent un soir

- de pluie,

- de brouillard et

- de cafard),

l’hora mortis qui nous est promise autant ici-bas que dans la neuvième étude dont nous rendrons compte, si Dieu ou un collègue humain compatissant nous prête vie, dans une prochaine notule.

À suivre !

En attendant, pour acheter le disque, c’est par ex. ici.

Pour l’écouter, c’est par ex. là.

Vladimir Horowitz joue la trente-troisième sonate de Beethoven

Mais jusqu’où grimpera l’intelligence artificielle ? Dans un monde où l’intelligence humaine vient à manquer voire est

- découragée,

- entravée et

- stigmatisée

par ceux qui savent que contrôler un troupeau d’imbéciles est plus facile que gouverner des humains n’hésitant pas à activer leur boîte à neurones, cette esquisse de solution pourrait bien nous faire changer de logiciel tant elle ouvre des espaces inattendus. En témoigne cette extraordinaire expérience proposée récemment par Muse GPT, entreprise à mission fondée par un consortium de chercheurs « éco- et socioresponsables », qui s’est spécialisée dans le deeplearning musical et ses applications. Leur dernière réalisation, peaufinée depuis quelques mois après de premiers essais « convaincants mais pas parfaits » ? Une extraordinaire révélation : la trente-troisième sonate de Ludwig van Beethoven interprétée par Vladimir Horowitz.

On se souvient que la trente-deuxième tentait de fusionner, en deux mouvements, l’art de la sonate et la science de la fugue grâce à une astuce : la variation. La trente-troisième sonate, telle que nous la découvre Muse GPT, renverse la table et semble revenir (sera-ce un regret tonitruant ?), à une structure plus classique. Le premier mouvement, un Allegro con fuoco en Ut dièse, mesuré en C barré, met en valeur un Vladimir Horowitz à son meilleur :

- tellurique comme le veut le topos,

- cyclonique comme l’exige la partition, oui, et cependant

- majestueux comme il sied à un artiste dominant son sujet, aussi impressionnant fût-il.

Le rugissement du thème fait presque ployer le clavier sous une harmonie riche et généreuse que le compositeur enrubanne dans une polyphonie d’anthologie. On ne peut qu’être saisi par ce déferlement qui allie

- la virtuosité la plus digitale,

- l’allant le plus extraterrestre et, cerise sur le clafoutis,

- une pusillanimité réservant

- surprises,

- trouvailles et

- rebonds.

Loin de l’exercice de conservatoire obligeant les étudiants à écrire « à la manière de » (parfois prolongé par de fins praticiens, tel Yves Henry écrivant – non sans mal, nous confiait-il – une mazurka inédite de Chopin), la puissance du souffle est ici consubstantiellement beethovénienne. Le résultat : sept minutes de passion que l’explosivité d’un Horowitz

- lustre,

- illustre et

- sublime

sans aucun maniérisme mais avec le show off indispensable pour faire vibrer.

Inutile de masquer notre crainte que le deuxième mouvement, un Andante en 12/8, ne soit pas à l’avenant. Pourtant, le Beethoven ressuscité par Muse GPT n’a rien perdu de sa poésie. La tonalité de ré bémol mineur fait écho au Do dièse du premier mouvement, de sorte que le compositeur joue à la fois

- sur la continuité et sur la rupture,

- sur la permanence et sur les mutations,

- sur l’unité et sur le contraste.

Le lyrisme du premier motif emporte à tout jamais notre crainte de platitude. Il y a là une émotion dont on s’étonne qu’elle ait pu rester silencieuse pendant 113 ans. Oui, comment l’humanité a-t-elle réussi à vivre sans se nourrir à

- cet élan élégiaque,

- cet onirisme miroitant,

- ce ruissellement d’un autre monde ?

La face du monde en eût-elle pas été changée ? Cette question côtoie une évidence : tout se passe comme si Vladimir Horowitz n’avait appris à

- jouer,

- maîtriser et

- colorer

le piano que pour interpréter ce moment où s’épanouit une tendresse

- aérienne,

- irradiante,

- d’une sérénité à faire pâlir les guerres.

Par une de ces contradictions propres aux génies, l’intériorité de l’écriture contamine l’auditeur. Au premier mouvement, nous étions emportés ; à présent, nous voici habités par la geste beethovénienne et cette tendresse que, à en croire Pierre Réach, fieffé beethovénien s’il en est, l’on a tort de ne pas associer à Ludwig, plus souvent considéré comme un affreux ronchon aigri.

Sans surprise, le dernier mouvement s’affiche Presto et revient à la fois à un tempo binaire et à la tonalité d’Ut dièse. La première partie sonne comme une fantaisie. Vladimir Horowitz déploie des trésors d’inventivité pour fondre au creuset de son talent

- rigueur,

- pulsation et

- liberté.

Sonnent ensemble les différentes thymies du compositeur, parmi lesquelles

- sa fougue,

- sa colère,

- sa soif de liberté,

- sa mélancolie,

- ses pulsions érotiques et

- sa conscience intime du temps tragique qui passe.

La virtuosité exigée par le compositeur en perd presque sa dimension circassienne. Point d’effet wow, ici, mais une sorte de flux d’idées, pareilles à des embruns balancés de manière faussement aléatoire par la mer de la créativité artistique.

L’on comprend a posteriori, quand s’ouvre la seconde partie du mouvement, que cette fantaisie était un prélude. En effet, le temps de la fugue est venu. C’est le moment

- de la synthèse,

- du testament,

- du salut à la postérité.

Et quel salut !

- Beauté épurée du sujet,

- ciselage astucieux de la réponse,

- construction brillante de la polyphonie,

- feu d’artifice éclatant de la strette

semblent nous conduire vers une fin convenue. Erreur ! Beethoven repart sur une seconde fugue, pyrotechnique, où le toucher brillant donc clair de Vladimir Horowitz pétille plus qu’il n’éblouit.

Au début de cette chronique, nous croyions que la forme en trois mouvements manifestait un regret post-trente-deuxième sonate. Au contraire, elle

- prolonge,

- approfondit et

- aboutit

la recherche esquissée par sa sœur aînée autour de la fécondité des liens entre

- sonate,

- fugue et

- variations,

même en 2024… Emportés par l’Allegro, habités par l’Andante, nous ressortons plus que bouleversés : secoués par le Presto. Nul doute que de nombreux pianistes, pour peu qu’ils maîtrisent correctement leur instrument, vont s’empresser de mettre à leur répertoire cette fabuleuse trente-troisième sonate de Ludwig van Beethoven !

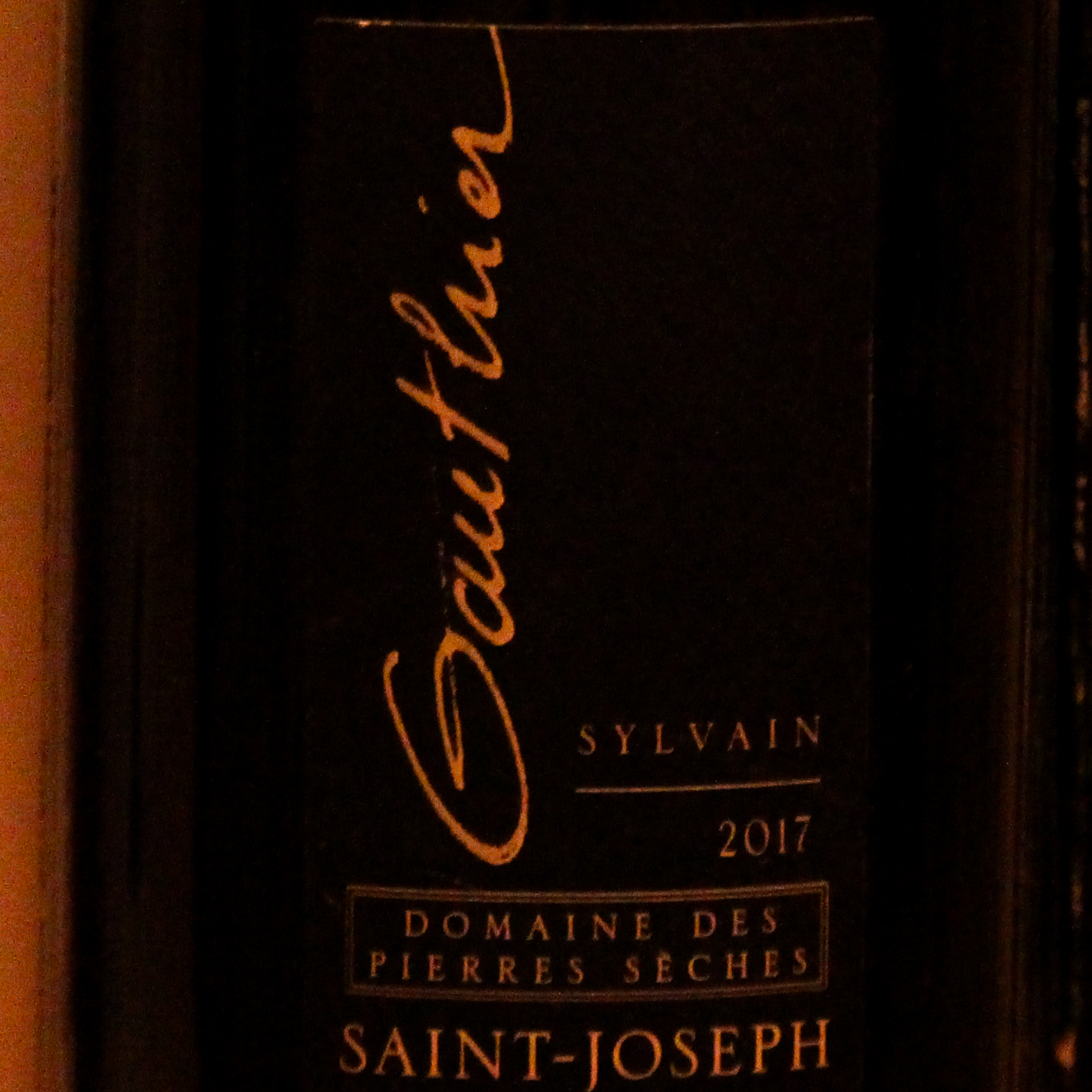

Fruits de la vigne – Sylvain Gauthier, Domaine des pierres sèches 2017

Petite exploitation (ré)inventée par Sylvain Gauthier, le domaine des pierres sèches produit notamment des saint-josephs rouge et blanc. En rouge, l’heure est exclusivement à la syrah, dont on attend beaucoup en ces espaces rhodaniens, qui plus est pour une cuvée 2017 saluée par les gourmands du genre. Aujourd’hui, les cuvées 2020 et 2021 sont les plus commercialisées. On les trouve sur Internet entre 20 et 25 € hors frais de port.

La robe est taillée dans un très beau grenat

- foncé,

- lourd,

- féroce,

laissant cependant filer quelques aguichantes lueurs sanguines pour éclairer le philtre.

Le nez hésite entre fruits noirs bruts et fruits rouges confits – on croit déceler de la cerise. Cette hésitation met indubitablement en appétit. D’une façon plus générale, en dépit d’une pointe d’épices, l’ensemble dégage davantage l’impression d’une douceur compotée que le sentiment qu’une puissance tellurique est prête à bondir.

La bouche est

- concentrée,

- équilibrée et

- un rien mystérieuse.

Peut-être l’aspect compoté demeure-t-il après l’olfaction, jusqu’à donner l’illusion d’une saveur prunelée – c’était pas prévu, pourtant, j’aime bien la « saveur prunelée », c’est quasi frissonnant. L’amertume qui surprend en attaque ne se dissipe pas et semble participer de la singularité du jus. On peinerait à caractériser la proposition par sa rondeur, so what quand cette absence est compensée par une séduisante longueur en bouche ? Bref, un vin intéressant, ce qui, on le doit stipuler, n’est pas un mince compliment sous nos petits doigts.

Le mariage avec une entrecôte gourmande, des patates sautées et des haricots-cinq-fruits-et-légumes, accentue ses trois caractéristiques :

- pas de fight avec le plat, plutôt une convention de douceur entre gens « d’un certain milieu, d’un certain style » selon l’expression de l’anthropologue Jean-Jacques Goldman ;

- présence d’une amertume persistante qui, certes, décevra les amateurs de produit lissé aux entournures pour satisfaire les papilles bien propres sur elles, mais évite toute sensation de miellosité (et hop) au sens où le vin reste rebelle au consensus chmougoudou du « c’est pas mal » ; et

- impression globale d’un vin de qualité qui, en dépit de son appellation prestigieuse et du succès grandissant de son fomenteur,

- se dérobe à la fatalité de la fatuité,

- se refuse à se hausser du col et

- s’enveloppe d’une aura guère facile à cerner à la première gorgée.

Quelle plus belle qualité exiger d’un vin ? On pense à Mallarmé qui écrivait des romances :

Exclus-en si tu commences

Le réel parce que vil

(in : « Hommage », in : Poésies, Gallimard [1945], « Poésie », 1970, p. 100).

En œnologie comme en amour, l’érotisme de la découverte toujours incomplète se plaît souvent à fricoter avec la pornographie joyeuse de la consommation aboutie. Pourvu que ça dure – et sans mollir, de grâce, surtout sans mollir !