Frédéric Faragorn publie un nouveau roman(, ) Lunerr

Quand on ne peut pas sauver le monde, peut-on au moins sauver du monde ? C’est la question qu’affronte le héros de Lunerr, le premier roman de Frédéric Faragorn publié à l’école des loisirs (192 p., 14,2 €, soit environ sept centimes la page), sous une originale couverture de couleur dorée.

Quand on ne peut pas sauver le monde, peut-on au moins sauver du monde ? C’est la question qu’affronte le héros de Lunerr, le premier roman de Frédéric Faragorn publié à l’école des loisirs (192 p., 14,2 €, soit environ sept centimes la page), sous une originale couverture de couleur dorée.

L’histoire

Le roman (un premier tome, si l’on en croit la fin ouverte) est clairement organisé : il s’articule en trois parties bien distinctes, narrées en sages chapitres par Lunerr en personne.

La première partie raconte, comment sa vie a basculé. Gentil enfant, il est exclu de l’école et mis au ban de la société car il a prononcé un mot tabou, « Ailleurs ». Sa maman, bonne, est chassée par ses employeurs car le fils a commis le blasphème irréparable. Sera-ce la misère ? Point, car un mystérieux vieillard aveugle qui fait hyper peur embauche mère et fils.

La deuxième partie raconte l’expérience professionnelle de Lunerr chez le vieux Ken Werzh. L’inconnu semble à la fois fascinant et répugnant. En tout cas, il cache un étrange secret, qu’il finit par révéler : grâce à des exercices mentaux et physiques, il est devenu une manière d’ascète asexué, capable de s’enfoncer dans le sable à la manière d’un ver afin de soutenir l’aël, l’ange local. Las, il devient vieux. Lunerr acceptera-t-il de l’aider ? Non, le gamin a visiblement trop peur de perdre son sexe. Il s’enfuit. Retour à la case départ : maman sans travail, fiston sans avenir. Alors quoi ?

La troisième partie, la plus brève, montre comment les druides locaux, appelés drouiz (ça change tout), essayent de récupérer Lunerr et de lui faire déballer son savoir. Sauf que le nouvellement cueilleur de fruits (et non de frouiz, bien entendu) refuse se mettre à table. Or, sur ces entrefaites, la fin du monde, plus ou moins annoncée par l’aveugle, s’abat sur Keraël : épidémie, à laquelle succombe la maman – pardon, la mamig – du héros, et tremblement de terre. Alors que plus rien ne le retient à Keraël et qu’il a appris que son père, réputé mort, vivait loin d’ici, Lunerr retrouve sa petite copine avec laquelle il s’était brouillé comme un con, faute de savoir lui dire qu’il l’aime (snif). Dès lors, à la tête d’une bande de loustics, il décide de quitter l’Ici, désormais invivable, pour gagner l’Ailleurs. Le tabou a cédé.

Le bilan

Dans ce livre, Frédéric Faragorn fait du Frédéric Faragorn : ambiance de fantasy basique (même si la découverte de tenues antinucléaires laisse supposer que la suite ne s’en tiendra pas à ce genre), simplicité des personnages, intrigue étique pour être comprise voire anticipée par les jeunes lecteurs. Partant, les critiques que l’on peut lui adresser sont de trois ordres.

La première critique est liée à l’excès de limpidité scénaristique. Quelques surprises n’auraient pas manqué d’épicer la lecture. Des personnages plus fouillés, donc moins prévisibles, on y reviendra, auraient contribué à rendre ce texte plus palpitant sans forcément lui ôter toute lisibilité. Ce nonobstant, même en l’absence de figures vraiment séduisantes, un synopsis moins cousu de corde blanche nous aurait davantage incité à louer ce texte.

La deuxième critique est liée à la difficulté de tenir les deux extrêmes : simplicité et préciosité. Cette dernière, très souvent agaçante, n’est tout simplement pas maîtrisée. Les registres de langue sautent comme un vinyle gondolé, et l’usage du subjonctif imparfait laisse entrevoir un maniement grammatical défaillant : ainsi, p. 125, « bien que tous ces écrits fussent bouleversants, je les accueillais » est correct, mais « il souhaitait que je défasse » devient, par contrecoup, fautif. L’ensemble du texte est à l’avenant : la saturation du verbe « faire » pour « faire simple » côtoie l’insertion de mots surannés, comme « estourbir » ou « badine » explicitée p. 155, et l’introduction d’expressions du narrateur de douze ans comme « il avait instauré cette philosophie de la sédentarité », guère crédible. L’effet d’étonnement ou de sens qui était peut-être souhaité par l’auteur m’a d’autant moins convaincu que surnagent de ces tentatives de « belle écriture » les répétitions visant à limiter les difficultés de lecture, suppose-t-on (ainsi de « hocher la tête », 46, 53, 54, 65…, par opposition à « hocha de la tête », 21), les doubles signes de ponctuation sursignifiants (« ?… »), les anglicismes de simplification (nombreux « réaliser » pour « se rendre compte », présence de « désappointé » pour « déçu », du I knew he was right, 133, nombreuses questions intérieures orientant le suspense pour le lecteur un peu concon), les brusques pudeurs risibles (« il s’est mal comporté », 139, euphémisant le soupçon de viol), qui font sonner faux les envolées dans les registres élevés.

La troisième critique est liée à la platitude des personnages principaux, bien qu’elle rende sympathique, par opposition, l’animal de compagnie parlant, le pitwak, dont l’insolence, quelque limitée qu’elle soit, fait du bien. Pour le reste, Lunerr joue au petit saint gnagnagna, qu’on résumera en citant une de ses premières répliques : « Je suis si triste de te causer tant de tracas, mamig, pleurai-je tout bas », 15. Tout est dit : tant de gnagnagnasserie mérite la mort lente par torture. En tout cas, je ne vois que ça. D’autant que Lunerr est le parfait héros du roman pour la jeunesse : âge en rapport avec la cible, excellent élève, effacé mais ayant séduit la plus belle fille de l’école alors qu’il n’a aucun argument pour lui, judicieusement distant vis-à-vis des croyances religieuses totalitaires, respectueux des adultes qui le lui rendent bien (« Mamig m’embrasse à son tour les cheveux avec une extrême douceur », 70, « Ken Werzh me prit la main avec une extrême douceur », 78, etc.) soucieux de ses parents (« je pris la main de mamig dans la mienne [non, pas avec une extrême douceur] et me jurai à cet instant de ne laisser quiconque mettre en danger nos vies », 57), prédestiné pour « accomplir de bonnes choses » (71), de parents séparés donc à la recherche du père, etc. Cette perfection le rend schématique, plus destiné à séduire les prescripteurs grâce à sa portée morale qu’à emporter les lecteurs, jeunes ou vieux, dans une aventure soufflante et vaillamment menée.

Le résultat des courses

Avec Lunerr, Frédric Faragorn semble ouvrir une série destinée aux jeunes lecteurs. On peut regretter qu’il n’ait pas étoffé sa science de la lisibilité par une recherche scénaristique (pauvre déroulement sans cliffhanger ni twists, pauvres retrouvailles attendues avec la p’tite chérie à la fin) ou linguistique (pauvre vocabulaire exotique constitué de onze mots seulement sont insérés, c’est soit trop, car visible et peu inventif, soit trop peu, car pas assez nourri et répétitif). Peut-être les prochains tomes lui permettront-ils d’étoffer ce non-lieu et ces personnages, actuellement trop élémentaires pour paraître séduisants.

Espace Pierre Cardin, 13 novembre 2012

Sans me vanter environ, j’ai été invité à la soirée de lancement de l’exposition de Roberto Di Costanzo, prof de dessin italien et visiblement très soucieux de concourir pour le titre de Mr Sosie de Freddie Mercury. M’en fous, je suis pas sensible à l’esthétique queer, mais j’admets volontiers un faible pour une partie de Queen. Et l’important était cet étrange coquetèle, un peu comme Diane Tell si son fils s’était appelé Kok, ou Cock à la rigueur, où les invités exhibaient leur gros portefeuille peuplé de coupures spectaculaires (ici, petite coupure = 50 €, par la Madone !).

La raison de mon faufilage local n’était point le sirotage de champagne, enfin, pas seulement, ça joue, mais bon : deux ex-étudiantes ont fondé en 2010 leur maison d’édition, Nomades, et promouvaient ainsi le dernier livre paru dans leur collection d’albums sans texte, présentant une balade dans Rome que transfigure l’usage allégeant de ballons de baudruche roses. C’est l’occasion pour les curieux d’aller faire un tour ou à Rome, ou sur la page de cet éditeur géographico-artistique qui publie le livre dont il est ici question.

Bon, sur mon exemplaire, j’ai une dédicace, mais je suis pas là non plus crâner… ou si peu. La preuve : je l’ai payé au prix fort, alors que, sur le site de l’éditeur, on a 5% de réduction. Ce qui fait 72 centimes la dédicace. Mes ayant-droits verront si ce souvenir amusé (en un mot) était une bonne affaire.

Mes quatre saisons, c’est pas de la pizza

Chanter de la confiture aux cochons, ça suppose qu’il y ait des cochons. Faute de queues en tire-bouchon, on peut toujours tester de nouvelles recettes de confiture. C’est ce que j’ai fait lors de mon ultime et dernier concert à l’Harmonie Café, lors de la seconde mi-temps ; et je me suis accordé une bonne note, pas très loin de vain – sûr, vain. Test plus audible prévu au Connétable (55, rue des Archives / 75003 / Métro : Rambuteau / Entrée gratuite), le 21 novembre, à 20 h proutantes.

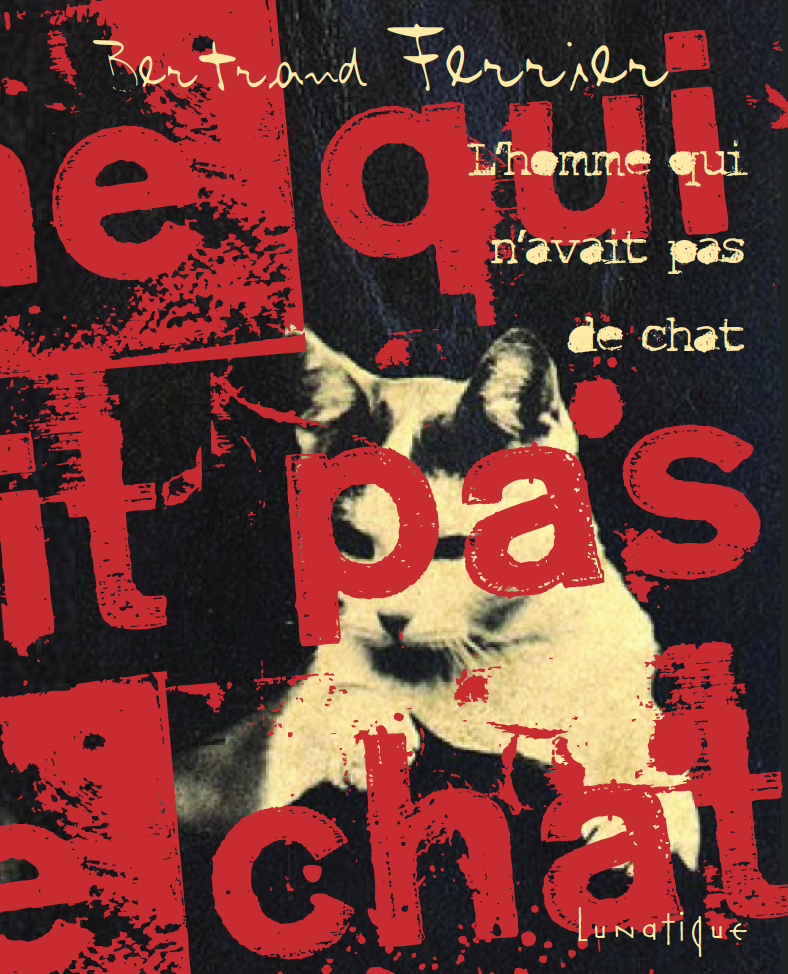

Le Parisien n’a toujours pas de chat

Dimanche, je serai Parisien et indépendant, afin de dédicacer au Salon de 14 à 17 h. Rens. via Feillecebouc : ici.

Si vous n’avez pas encore acquisitionné mon roman finement intitulé L’Homme qui n’avait pas de chat pour décorer vos muséothèques, c’est sans doute le moment.

(Normalement, on ajoute « ou jamais », comme dans « c’est le moment ou jamais », mais je sais pas trop pourquoi, vu qu’on peut aussi l’acheter en cliquant là.)

Mes idées débiles, 09

Au terme d’une négociation habile ou en profitant d’une inattention, serait-il envisageable de glisser 0,5 litre de thé dans un bol de 0,3 litre, afin de ne pas avoir à se lever pour reremplir le récipient et vider la casserole ?

Ne pas confondre « pedigree » et « paix d’Ingrid »

Parfois, quand on vient chanter, on est accueilli comme des rois par un voire des gens curieux d’entendre ce que vous fredonnez. Et parfois, moins. Illustration.

Version plus simple d’audition le 21 novembre à 20 h sifflantes, au Connétable (55, rue des Archives / 75003 / Métro : Rambuteau). Entrée libre, durée : 1 h 15. Compter sur vous serait superlatif. Et d’ici là, bonne écoute aux gourmands !

Commémorons l’armistice de 1664

Cette photo illustre (j’ai pas fini) une chanson qui dit :

« Je n’ai rien contre ceux qui sirotent

Des diabolos ou du jus de carotte

Chacun peut fair’ ce qui le botte

Tant qu’on m’sert du houblon, pas du jus de crotte… »

(To be continued ici)

Mes idées débiles, 08

« C’est pas cher », m’a dit l’homme en Christian Dior dans sa troisième Porsche. Et moi – comme quoi, l’orgueil, c’est quelque chose – de réfléchir quelques secondes.

Salle Pleyel, 5 novembre 2012

Le Pittsburgh Symphony Orchestra, dirigé par Manfred Honeck, se fait payer une tournée en Europe. Le 5 novembre, elle passait, chic, par Paris. Au programme : du tube et une petite originalité locale.

Le Pittsburgh Symphony Orchestra, dirigé par Manfred Honeck, se fait payer une tournée en Europe. Le 5 novembre, elle passait, chic, par Paris. Au programme : du tube et une petite originalité locale.

L’originalité ouvre le concert : nous avons sans doute entendu la création française de Silent Spring. Avec cette pièce d’une vingtaine de minutes, Steven Stucky, né en 1949, met en musique l’oeuvre écolo de Rachel Carson (dont la fondation co-finançait la compo). L’oeuvre s’ouvre sur des accents vaguement – ah, ah, on parle de mer – debussystes, puis, plutôt contemplative, alterne entre longues plages – hou, hou – et contrastes mettant en valeur le grand orchestre. Dans sa note d’intention, le compositeur revendique de travailler dans le domaine de la vie « émotionnelle », qui est « tout sauf spécifique, sémantique ou représentative ». En clair, le résultat, faisant montre d’un métier certain, est consonant, plutôt mignon sans être excessivement cucul. On regrette toutefois la pointe d’épices ou le style personnel qui donnerait envie d’en savoir plus sur ce compositeur dont on ignorait tout. Ce manque apparent de mordant s’expliquera-t-il par la nécessité de contenter les commanditaires ?

C’est en tout cas la tradition qui, après cette ouverture locale, exige un gros morceau avec soliste. Sur le grill ce soir-là, le Concerto pour violon en ré mineur de Jean Sibelius. L’archet est tenu par Nikolaj Znaider, qui présente la particularité d’avoir aussi été le chef de l’orchestre. L’oeuvre est techniquement redoutable : on raconte qu’elle permettait au compositeur de se venger des violonistes, lui-même ayant été recalé à une audition du Philharmonique de Vienne. Pourtant, rien de bien sorcier pour Nikolaj Znajder. Il est l’homme de la situation, faisant preuve d’une solidité tant physique que sonore et scénique (parfois, ça fait zizir de voir un virtuose qui semble heureux d’être sur scène et de jouer pour un public !). Le musicien dialogue avec l’orchestre quand il le souhaite, puis laisse les manettes à Manfred Honeck lors des passages où les contretemps dissocient le soliste de ses accompagnateurs. Malgré quelques passages où des décalages semblent perceptibles, et en dépit de cordes du Guarnerius – sponsorisé par les fenêtres Velux, lumineux – qui paraissent peiner à garder leur justesse (l’accord avant le dernier mouvement est un soulagement), le résultat palpite… du moins pour l’interprétation de Znaider. L’orchestre, lui, sonne atone. On craint donc le pire pour ce qui se passera après la pause…

En effet, un douiche et un coup de houblon plus tard, l’orchestre s’attaque au tube symphonique que la programmation polie impose. En l’occurrence, c’est parti pour la Neuvième symphonie en mi mineur de Dvorak, comme on dit quand on n’a pas d’accent à son clavier. Une surprise attend le public, et elle est de taille ! D’emblée, l’orchestre paraît métamorphosé. Le chef dirige par coeur et se transforme en un acteur de muet. Le voici extraverti, bondissant, moulinant, balayant l’orchestre de larges gestes, dansant sur son estrade comme un petit pois mexicain entre les fesses d’une ample dondon. Les zicosses pittsburghiens (?) le suivent d’emblée dans des tempi extrêmes, tour à tour échevelés puis redoutablement dilatés. L’auditeur est saisi par l’engagement requis et la vision spectaculaire de la pièce. Ces signes distinctifs sont-ils personnels – Manfred Honeck affirme faire de cette pièce « un enjeu personnel » dans le programme distribué au public ? ou signalent-ils une interprétation à l’américaine, via cette tendance à tout surligner voire à en faire des caisses, entre musicologie (le chef préférant mettre en avant le tchèque sound au détriment du « Nouveau monde » évoqué par l’exilé), délires (« Dvorak aurait certainement été ravi d’apprendre qu’Aldrin écoutait, semble-t-il, sa symphonie durant son vol vers la Lune ») et, disons-le, soupçons de mauvais goût. Reconnaissons que cette version n’hésite pas à associer délicatesse sporadique, souffle tempétueux et contrastes poussés au plus haut. Dès lors, il faut apprécier les décalages apparents et les fausses notes patentes à l’aune de cette originalité…

D’ailleurs, as far as we are concerned, c’est bien cela qui prédomine, avant les deux bis caricaturaux (la fanfare et le ploumploum pour faire pleurer les grands-mères) offerts comme il se doit par l’orchestre en tournée : le plaisir d’une interprétation, certes imparfaitement maîtrisée, loin du « beau son », excessive donc emportée, d’un pilier du répertoire symphonique, dont nous avions entendu une lecture tristounette tantôt. Même si la précision manque, cette version clinquante, improbable, exotique, séduit l’auditeur venu, après tout, pour ouïr un orchestre américain dans sa spécificité allogène. Vivent, donc, les bizarreries joyeuses !

Concert presque bien dans deux jours !

Vendredi. 20 h 30. Harmonie Café. Concert. Plein de chansons. Dont des inédites et des inattendues. Des nouveautés et des classiques.

L’ignoriez-vous ? Pour les minuscules chanteurs de mon acabit, tout spectateur en sus est une source de pomme-pet-deup. Donc si vous êtes là, ce sera bien. Ou, à la rigueur, presque bien (voir infra).

Entrée gratuite. Ambiance bar. 35, boulevard Magenta. 75010. Infos, plan d’accès et détails ici.