Les dédicaces, c’est parti !

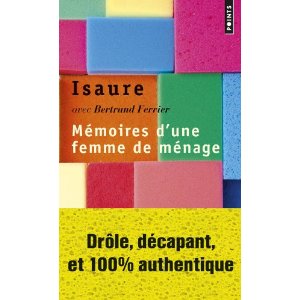

Souvenirs, signés Josée Novicz, de la première dédicace, chez Thierry Welschinger (« Mes accords mets et vins » / 10, rue Bridaine / 75017) de Grodico… et des Mémoires d’une femme de ménage, version poche !

Y avait des verres, oui. Mais aussi d’autres outils de travail.

Parmi lesquels des livres, par ma foi, admettons-le : des livres à prix sensuel…

Parmi lesquels des livres, par ma foi, admettons-le : des livres à prix sensuel…

… et à forme parallélépipédique. De vrais livres, en somme, vendus par une vraie librairie (« Pages après Pages » / 29, rue des Dames / 75017 Paris). Traînait aussi dans le coin un vrai directeur d’ouvrage qui dédicaçait, avec un joli décor de fond. Vrai aussi.

… et à forme parallélépipédique. De vrais livres, en somme, vendus par une vraie librairie (« Pages après Pages » / 29, rue des Dames / 75017 Paris). Traînait aussi dans le coin un vrai directeur d’ouvrage qui dédicaçait, avec un joli décor de fond. Vrai aussi.

Bref, dans cette bulle œnologico-littéraire, quelqu’un bossait. Lui.

Bref, dans cette bulle œnologico-littéraire, quelqu’un bossait. Lui.

Néanmoins, bizarrement, paraît qu’il reste quelques exemplaires à vendre de Grodico (éditions de l’Œuvre) et des Mémoires d’une femme de ménage (Le Seuil, « Points »). Filez vite ici et là réparer cette invraisemblance !

Néanmoins, bizarrement, paraît qu’il reste quelques exemplaires à vendre de Grodico (éditions de l’Œuvre) et des Mémoires d’une femme de ménage (Le Seuil, « Points »). Filez vite ici et là réparer cette invraisemblance !

Opéra de Paris, 29 janvier 2013

Parfois, c’est bien d’être riche et gourmand. Par ex., ça permet d’aller à l’Opéra revoir, la classe, une première fois, la surclasse, L’Or du Rhin, le premier épisode du Ring wagnérien, à l’affiche de l’opéra pour un p’tit bout d’temps.

L’histoire : Wotan, patron des dieux, a commandé un château aux deux géants. Fricka, son épouse, espère ainsi qu’il restera à la maison et arrêtera donc de niquer tout ce qui bouge. Mais les géants n’obtenant pas leur salaire, ils confisquent Freia, fille du boss. Ils ne la rendront qu’en échange de l’or du Rhin, lequel, dans la première scène, vient d’être barboté à ses gardiennes, des nunuches crucruches s’il en est, par Alberich (Peter Sidhom). Celui-ci s’en est servi pour asservir son peuple (incluant Mime, chanté par Wolfgang Ablinger-Sperrhacke) et se forger un anneau de toute-puissance, ainsi qu’un heaume qui lui permet de se transformer en tout ce qui lui chante. Sur les conseils de son pote Loge, Wotan part lécher les fesses d’Alberich et en profite pour le mystifier. Bingo, il récupère l’or. Tenté de conserver son precious anneau, il en est dissuadé par la mystérieuse Erda (Qiu Lin Zhang), qui lui prédit un destin de merde s’il ne le donne pas aux géants. Le dieu en chef cède donc, récupère Freia, et voit les géants s’entretuer. Il est temps pour lui de prendre possession de son château et d’envisager un destin plus reluisant pour les dieux, malgré des perspectives pas très jojo.

Pour la neuvième représentation dans cette mise en scène médiocre, avec un casting retouché, le résultat est, simplement, splendide. Ce soir de première, la musique fait fi de la honteuse faiblesse scénographique (décor cheap de Jürgen Bäckman ; costumes ridicules de Falk Bauer avec fausses foufounes apparentes, faux nains et tétons plastiques de sex-shop apparents ; mise en scène outrancière signée Günter Krämer pour débile mental, hésitant entre le niveau zéro de l’idée et le surlignement anachronique du type distribution de tracts rouges lors des interventions des figurants…). L’Orchestre de l’Opéra est excellent, à la fois en place et musical, sous la baguette habituée mais pas lassée de Philippe Jordan, le chef local.

Les solistes brillent tous, tant dans la fosse que sur scène. Kim Begley (Loge) agace un chouïa pour abus de cabotinage ; Samuel Youn (Donner) a déjà plus tonné dans son magnifique air grandiloquent final, quand il convoque les nuages. Mais on chipote : même Edith Haller (Freia), qui n’a pas grand-chose à chanter, sidère par la belle puissance de son timbre. Les sœurs Foufoune (Caroline Stein, Louise Callinan et Wiebke Lehmkuhl), malgré leur costume grotesque, chantent bien ensemble et, séparément, chantent très bien aussi. Parmi les grands rôles, Thomas Johannes Mayer, à la voix très expressive à défaut d’être une spectaculaire voix de stentor, campe un Wotan qui oscille entre assurance et faiblesse, sans chercher à assourdir dès qu’il prend le lead ou le lied, ha-ha (un peu d’humour, même sot, ne fait presque jamais de mal). Sophie Koch, pas gâtée par son costume plus vulgaire que saugrenu, prouve que l’on peut être à la fois francophone et une brillante Fricka.

Bref, même si la scénographie est à jeter, l’interprétation, elle, rend justice à la majesté de ce premier volet, un bloc de 2 h 30 suivi avec un intérêt rare par un public d’ordinaire plus dissipé. Vivement les suites.

C’est l’heure, mettez de l’update dans votre dico !

1 préface d’un prof de linguistique.

3 ans de travail.

200 contributeurs.

700 pages.

6000 mots.

10 000 sens.

Un dico inversé en prime.

20 € seulement.

Une actualisation permanente ici.

Djeuste eune bilivébol, et pourtant.

Opéra, 22 janvier 2013

Vertuchou, c’est bon. Le monde s’écroule, mais je vais goûter un opéra avec chœurs massifs, solistes innombrables (faux : ils sont quinze) et orchestre massif (c’est Chostakovitch qui a fini le travail). Que demande le peuple ? Du pain ? Bon, on verra plus tard.

Au programme, ce soir, La Khovanchtchina de Modeste Moussorgski, dans la reprise d’une mise en scène à succès signée Andrei Serban. L’action (4h, dont 40′ pour deux entractes) : les Khovanski père et fils tentent de pousser leur avantage politique pour prendre le contrôle de la Russie. Le père, un sacré obsédé qui possède même son harem de putes persanes (même si les danseuses n’ont pas trop l’air d’origine iraniennes), et le fils veulent se taper la même nana, prénommée Emma. Marfa, l’ex du fils veut récupérer ledit fiston, Andrei, chanté par Vladimir Galouzine. Des religieux réacs tentent de sauver le pays en prônant les valeurs de l’ancienne Russie. Un coup d’État poignarde le père Khovanski. Le fils rejoint son ex, qui l’oblige à crever avec les religieux, lesquels, poussés par leur leader, décident, sous la pression de leurs ennemis, de cramer, alors que les renégats sont graciés par le tsar. C’est donc, disons-le, plutôt compliqué et carrément triste.

La musique, elle, est une jouissance continue, entre clichés russes, trouvailles harmoniques, spécificités de Moussorgski (dissonances exquises, unissons magiques, sublime alternance solistes / ensemble / orchestre…) et présence discrète de Chosta, le « réalisateur » des derniers actes. Malgré un livret confus, la magie moussorgskienne fonctionne, portée par une mise en scène qui stabylote la puissance de la partition. On regrette d’autant plus que l’orchestre, pour cette première de reprise, ne trouve pas avec Michail Jurowski un chef capable de le guider : retard du hautbois dès les premières mesures, nombreux et longs décalages avec les chanteurs (ennuyeux, surtout quand la ligne mélodique est redite à l’orchestre), précision irrégulière. Le Chœur de l’Opéra souffre lui aussi, surtout les voix de femmes, fréquemment prises en défaut de justesse et de coordination (départs étalés !) – les basses, elles, s’éclatant avec une ostentation bienvenue, notamment dans les ensembles du dernier acte.

Côté solistes, surprise : ils sont, à l’exception du Coréen obligé (Se-Jin Hwang, seulement passable pour son si bref passage, en regard du brio moyen de ses collègues), tous russes ou presque assimilables. Pour Moussorgski, c’est logique ; mais pourquoi, dans ce cas, ne pas oser un casting 100% français dans les rares ouvrages français ? Par ex., le 12 mai 2010, nous allâmes, gros snob entouré de personnes sensibles, voir Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach : 75 % du casting était étranger, dont Vladimir Kapshuk (Hermann hier, Strechniev aujourd’hui), Yuri Kissin (Schlemil jadis, Varsonofiev cette fois), et l’épouvantable Giuseppe Filianoti, personne ce 22 janvier (ouf !) mais naguère Hoffmann cabotin chantant français comme mon cul parle italien. Serait-il choquant que les impôts français financent aussi, en priorité, les artistes locaux, non par racisme mais au moins pour soutenir la vie culturelle hexagonale ?

Bref, ce mardi 22 janvier 2013, la qualité d’ensemble des solistes sidérait. Soyons explicites : quasi tous perforaient le fondement, voire trouaient le cul. Nataliya Tymchenko claquait ses aigus attendus, dans le rôle d’Emma la sainte-nitouche déjà fiancée, sans pourtant nous esbaudir ainsi que nous eussions aimé, preuve que nous sommes de gros fats et puis c’est tout. Signe, voire canard, peut-être, que les trois grands vainqueurs étaient, assurément, Orlin Anstassov en Dosifei, ex-prince moinifié à la voix surpuissante même quand la fatigue se fait sentir (dans son combat à distance, il l’emportait à notre goût sur le trop uniforme quoique magnifique Gleb Nikolsky en Kniaz Ivan Khovanski) ; Larissa Diadkova, sidérante en Marfa, avec une voix extraordinaire dans tous les registres sollicités – et cet art des transitions entre le médium et le grave, putain de bouducon, c’est énorme ; et Vadim Saplechny, Clerc parfait en acteur burlesque et artiste lyrique sans faille.

En définitive, la soirée fut un pur plaisir d’opéra, malgré un orchestre et un chœur un peu en d’ça de son excellence habituelle. Petit plus positif : pour une fois, la mise en scène sans génie et le décor, d’une grande banalité (on crut revoir en toile de fond ce qui servit pour Le Vaisseau fantôme…), ne troublèrent pas le déroulement de l’œuvre. Réjouissons-nous, chantons alléluia, et profitons de ces moments de bonheur volés aux malheurs à venir. Après tout, le peuple veut toujours du pain et nous ne cracherions pas dessus non plus, de préférence avec des rillettes et un coup d’rouquin pour faire coulisser l’ensemble, par respect pour la paysannerie européenne, hips.

Opéra-Comique, 14 janvier 2013

Chaque venue des Arts Florissants à l’Opéra Comique est un événement. Et c’est quand même chouette de pouvoir apprécier, en 2013, un opéra de 1688, qui plus est à guère plus de demi-heure de chez soi. Nan, c’est pas chouette, c’est le luxe, j’avoue-j’admets-je reconnais, mais je rassure les rageux : j’en suis conscient. Bref, après le remix d’Atys l’an dernier, voici venu le temps de David et Jonathas de Marc-Antoine Charpentier, une pièce déjà enregistrée par les mêmes « Arts Flo » comme disent les snobs (avec Dominique Visse en Pythonisse, seul survivant) pour Harmonia Mundi en 1988.

Malgré le brouillon de neige qui tombe ce soir-là, l’Opéra de la Bourse est donc archicomble pour applaudir William Christie et sa bande, grâce à Têtu notamment, fier de sponsoriser une histoire de kif volontiers tiré du côté homo (même si Jonathas est toujours chanté par une femme). L’histoire, en gros ? David et Jonathas sont potes et même plus depuis longtemps. Mais Saül, père de Jonathas, a peur que David, militaire à succès, lui pique le job de roi. Parano, il finit par provoquer la mort de Jonathas et la sienne, parachevant le succès d’un David fayotissime qu’il rêvait, comme n’importe quel mec sensé, mort.Quid des voix baroques au programme du soir ? Si l’on excepte Krešimir Špicer en Joabel (le méchant qui cherche à provoquer la perte de David), dont l’organe puissant compense une prononciation sporadiquement exotique, les solistes alternent moments de brillance et instants plus tamisés. Pascal Charbonneau, grimé en Mathieu Kassovitz, campe un David fragile mais sensible ; Ana Quintans, sorte de Harry Potter (cheveux courts, lunettes rondes) chante un Jonathas un peu niais (le rôle y incite) qui attend son grand solo pour faire frisotter, enfin, les dorures du lieu ; Arnaud Richard, ridiculement transformé en sosie de l’instit d’Être et avoir, tonne de mieux en mieux à mesure que le temps passe, même s’il aurait peut-être dû être aidé par une direction d’acteurs digne de ce nom ; et quelques solistes du chœur brillent, notamment les voix féminines en ouverture de la pièce.

Il faut bien parler de la scénographie : un décor unique mais amovible en bois, signé Paul Zoller, qui bouge façon BD et se rétrécit pour mimer la folie de Saül. Le dispositif semble envahir l’espace à partir du troisième acte, bougeant sans cesser pour stabyloter avec lourdeur tout ce qui se passe. L’ensemble de l’opéra est déplacé dans les années à béret et complet à carreaux. Pour une scène digne de Tati (l’apparition de l’Ombre de Saül, grand moment de folie bien mis en scène), qui peut susciter l’intérêt, il faut bien admettre que le reste est ridicule, presque insultant pour le spectateur, à commencer par la bougeotte des parois boisée, et à continuer par ces stupides scènes muettes où des enfants (silencieux mais membres de la maîtrise des Hauts-de-Seine : est-ce bien raisonnable ?) jouent les héros version jeunesse, et même les guides vers le monde des Morts. Le déplacement historique, les surlignements du décor mouvant et ces ajouts dramaturgiques d’une vanité totale entraînent des incohérences dans la mise en scène, confuse, des derniers actes, où l’on ne sait plus qui tue qui, qui maîtrise quoi, bref, où tout part en brioche. Est-ce parce que nous avons eu la chance de voir la première, et que beaucoup d’éléments (texte pour certains chanteurs, réglage pour Andreas Homoki à la mise en scène) étaient encore perfectibles ? Souhaitons-le pour les spectateurs suivants.

Car, malgré tout, il reste de cette soirée une belle sensation musicale, de beaux mouvements de troupe, de belles sonorités, et des contrastes saisissants (rythmiques, dynamiques, d’intention…). C’est beaucoup. Sans doute revient-il au spectateur de ne pas laisser de sales cons de metteurs en scène prétentieux leur gâcher leur plaisir, mârde.

Cité de la musique, 12 janvier 2013

Peut-on apprendre à écouter de la musique contemporaine, sans guère de mélodie ou de modes aisés à reconnaître ? Nous avons rendu compte jadis de notre curiosité gourmande pour ce domaine musical (voir ici). Mais cette question de didactique était, pour la forme, à l’honneur, ce 12 janvier, puisque étaient programmés trois compositeurs formés les uns par les autres, et interprétés ce soir-là par l’Ensemble intercontemporain sous la direction du jeune et expérimenté Cornelius Meister.

En première partie, Jörg Widmann, né en 1973, propose, pour une quinzaine de musiciens, Freie Stücke, soitdix pièces d’une durée totale de vingt minutes. C’est palpitant car fort divers, et c’est souvent assez séduisant à entendre. Au travail classique, pour les pièces liminaires, sur l’infra-note (souffle, pianissimi…) succèdent des variations autour des repères habituels de la musique (rythme reconnaissable, mélodie au vent soliste, accords modaux enchâssés dans un flux sonore qui se désagrège, solistes que la wah-wahisation transforment). Une tension liée à une série de pièces plutôt statiques entraîne une explosion sonore stimulante pour l’auditeur, avant que le mouvement reflue – le principe de ces pièces étant qu’elles s’emboîtent les unes dans les autres, la dernière doit finir cool puisque la première commençait sur ce modèle.

En bon Américain, Mark Barden, né en 1980, enveloppe a tearing of vision d’un joli storytelling. Alors qu’il terminait cette pièce sur la déformation que nos sens, et singulièrement la vue, impose au monde, sa sœur Kimberly s’est réveillée à moitié aveugle. L’histoire est mignonne quoique triste ; mais la musique, qui piétine sur une douzaine de minutes, nous a paru sans intérêt. Une grande formation propulse cette création avec fracas (martèlements dans le suraigu du piano, claquements des aigus pour la harpiste…) sans que, à aucun moment, on ait l’impression d’être happés dans une histoire, un défi, pourquoi pas une création artistique. Ai pas du tout aimé.

Après la mi-temps, gros morceau : Jagden und Formen, de Wolfgang Rihm (né en 1952), dans sa version de 2001. C’est une manière de symphonie touffue, sans interruption, qui envoie d’un bloc une énergie musicale quasi étouffante. En réalité, deux grands moments très calmes et lents, situés astucieusement vers chaque tiers de l’exécution, permettent aux oreilles de reprendre leur immobilité habituelle. Dans l’intervalle, elles battent et oscillent au rythme des à-coups sonores (motif énergique des violons qui se répand sur l’orchestre ; élégant traitement de la harpe entre percussion, notes perlées et cordes frottées ; usage de toutes sortes de percussions, des claviers au sifflet en passant par le papier alu froissé par les musiciens au final…). C’est pas si loin d’une symphonie de Chostakovitch (grand ensemble, vastes proportions, percussions, cuivres à l’honneur…) qui serait partie en distribile. Certes, la profusion rend parfois l’écoute complexe sinon impossible (à aucun moment, par ex., nous n’avons perçu le chant de la guitare classique ou de la basse électrique). L’ensemble demeure néanmoins d’un grand intérêt, au-delà même de la complexité d’une partition que dirige avec assurance Cornelius Meister, devant des musiciens Intercontemporains comme toujours très concernés.

En définitive, pour l’ignorant curieux de musique contemporaine, une soirée inégale, donc intéressante car pourvue de vrais morceaux de musique et non seulement d’expérimentations théorico-rhétorico-mathématiques.