Opéra Bastille, 28 mai 2013

Événement à Bastille : la nouvelle coque en bois spécialement conçue pour les concerts de l’orchestre seul, et curieusement hérissée d’espèces de croix de Lorraine (voir pour golri galerie ci-d’sous), est inaugurée… dans un curieux programme !

En première partie, l’Orchestre national de l’Opéra, dirigé par Philippe Jordan, interprète le premier mouvement de la Dixième symphonie de Gustav Mahler. Cette fresque d’une vingtaine de minutes évolue dans des climats contrastés, souvent paisibles, avec des éclats sonores qui secouent une atmosphère mélancolique. Or, après une première section très émouvante (bel ensemble des cordes), il nous semble que l’intensité se perd et que les tempi se dilatent. Sans doute est-ce juste, à nos oreilles, un problème de nuances. Philippe Jordan privilégie l’unité du mouvement, ce qui est paradoxal puisqu’il a d’abord désunifié cette longue symphonie. Cela ne nous paraît pas rendre justice de la variété des climats dont l’ouverture inquiétante, prenante, de la Symphonie, regorge. Bizarrement, pour un chef qui, petit papier à la main, tient à dédier le concert à feu Henri Dutilleux, la première partie s’arrête ainsi. On en déduira qu’elle servait surtout à faire fonctionner le bar, car son peu de consistance a quelque chose de cynique !

En seconde partie, est donnée l’intégralité de la Treizième Symphonie, dite Babi Yar, de Dmitri Chostakovitch. Nous avions rendu compte de sa brillante exécution, le 8 janvier, à la salle Pleyel. Nous ne reviendrons donc pas sur le détail de ce gros bloc d’une heure cinq minutes. Rappelons seulement qu’elle s’articule en cinq mouvements, qui mettent aux prises une formation rare : gros orchestre, chœur de basses et soliste basse. Alternent explosions massives et soli superbes (bois, tuba, violoncelle…) ; sonorités envoûtantes (basson, clarinette basse) et cloches glaçantes ; moments énigmatiques, farce populaire et lèche-culisme grandiloquent très chostakovitchien (faut bien vivre…) ; grondements des basses et furie du soliste ; chuchotis de la voix et claquement des percussions… Bref, c’est passionnant et spectaculaire.

Les masses sont au rendez-vous : l’orchestre, à l’évidence très à l’aise dans une forme plus proche de ses habitudes (l’œuvre est sinon un opéra, du moins une cantate), est attentif à caractériser chaque mouvement et à laisser la place qui revient à la voix ; le chœur, assemblant les graves de l’Opéra à ceux du Philharmonique de Prague, est à la fois pléthorique et superlatif (attaques, puissance, précision des parties chuchotées…) ; et le soliste, Alexander Vinogradov, devient instantanément le chéri de ses dames – y compris de celles qui ont déjà un faible pour la coupe en brosse de Philippe Jordan. Mais, même hors ce délit sexiste, quel plaisir de découvrir sans cesse de nouvelles voix d’excellence ! Né en 1976, la basse du soir est un type fluet – les fanatiques de basses énormes et massives en sont pour leurs frais. Pourtant, la technique est là, et l’homme assure sa partie : variété des registres (déclamation, harangue, ironie, dénonciation), grande palette de nuances, et même discret petit jeu scénique pour l’échange avec le chœur – malgré l’absence d’une bouteille d’eau qu’il semble chercher un temps, nous signale une midinette. C’est très bien, même s’il lui manque, à notre goût, un peu d’autorité. Certes, l’individu n’a aucun mal pour tonner, mais sa tonicité ne nous semble pas tout à fait suffisante pour donner à cette parole, engagée avec grandiloquence, le poids qu’elle revendique.

En conclusion, après une première partie décevante, on ne peut qu’applaudir des deux mains l’exécution (pan !) de cette symphonie passionnante et protéiforme, anti-antisémite (sur Babi Yar et les autres non-dits, vient de paraître, chez Robert Laffont, La Littérature des ravins de la prof Annie Epelboin et de la doctorante Assia Kovriguina) et néanmoins ultrapatriotiste. Un peu moins de cynisme dans la construction du programme, un peu moins de raspinguerie irritante dans la distribution du livret (un conseil : ne jamais arriver ensemble si vous venez à deux, vous n’auriez droit qu’à un programme, sans doute pour permettre aux ouvreurs d’en avoir des caisses de non-distribués à la mi-temps), et, en sus d’être heureux, l’auditeur – qui, en bon professionnel, avait apporté son rouquin, pas si sot – serait reparti comblé !

- (Photo : Josée Novicz)

- (Photo : Josée Novicz)

- (Photo : Josée Novicz)

- (Photo : Josée Novicz)

- (Mini photo : Josée Novicz)

- (Photo : Not Josée Novicz)

Une mission collégiale

Premier remplacement officiel aux grandes orgues de la collégiale de Montmorency. Plaisir, et mémoire de Yannick Daguerre, le titulaire qui a sans doute le plus marqué cette tribune.

La dernière fois que j’étais venu dans ces lieux, c’était Olivier Latry (titulaire de Notre-Dame) qui tenait les orgues, et on célébrait les obsèques de Yannick. Some memories won’t get away.

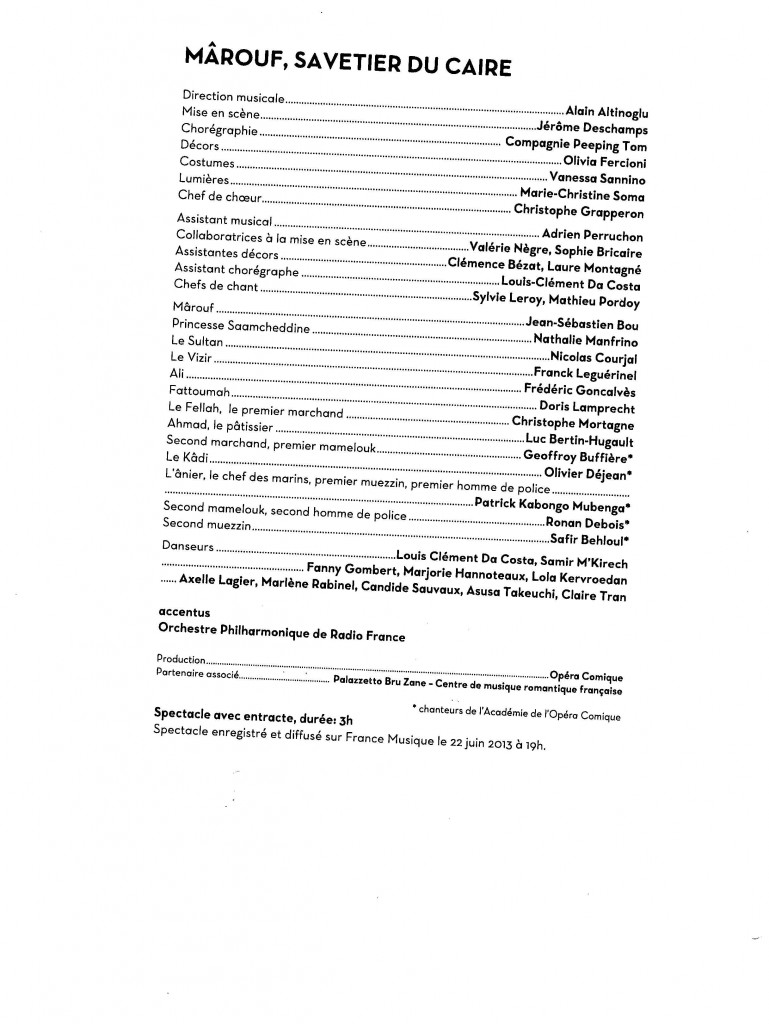

Opéra Comique, 25 mai 2013

Debussy meets Offenbach : tel est le programme très savoureux proposé par Mârouf, savetier du Caire d’Henri Rabaud, sur un livret de Lucien Népoty.

L’histoire : Fattoumah, l’épouse de Mârouf, peu satisfaite de la pâtisserie offerte par son époux, le fait bastonner ; Mârouf décide de s’enfuir (acte I). Son embarcation fait naufrage ; seul rescapé, il se fait passer pour un riche marchand attendant sa caravane ; le Sultan est intéressé (acte II). Alléché par les cadeaux promis, le Sultan offre même sa fille Saamcheddine à Mârouf ; et Mârouf est séduit (acte III). Hélas, tu m’étonnes, la caravane n’arrive pas, et les questions du Vizir sceptique commencent à troubler le Sultan ; Mârouf décide donc de s’enfuir avec Saamcheddine (acte IV). Contre un peu de substantation, Mârouf aide un vieux fellah, soumet un genni, et obtient la réalisation de son vœu le plus cher : sa caravane se matérialise pile au moment où arrivent le Sultan et sa suite ; donc c’est la fête (acte V).

La représentation : rarement monté de nos jours, cet ancien succès séduit instantanément, malgré la détestable tendance des orchestres (ici, le « Philar » de Radio-France) à répéter devant les spectateurs jusqu’à la dernière minute. La partition, délicieuse, est dirigée par Alain Altinoglu, passionné par les raretés. Il rend avec finesse les caractères contrastés au programme : velouté des cordes, ronflement des tensions dramatiques, facétie sporadique des vents, et rares folklorismes pseudo arabisants aussitôt détournés par un sens de l’harmonie ébouriffant. Cette science de la composition se glisse sous un livret facétieux, dont il est difficile par moments de distinguer le premier du second degré ; et cette indécision excitante fait aussi le charme des deux heures trente de musique !

Sous la houlette de Jérôme Deschamps, le patron des lieux, la mise en scène multiplie les trouvailles, au point d’égarer le spectateur devant la richesse des détails dont il faut profiter. Un gag liminaire signale d’emblée le ton choisi : on va rire ; et, en effet, on rit. On rit grâce aux costumes rageusement colorés de Vanessa Sannino (mention spéciale pour les chapeaux) auxquels font écho les lumières de Marie-Christine Soma ; on va rire aussi grâce aux décors lisibles et pertinents d’Olivia Fercioni, aux ânes envahissants et danseurs, bref, aux idées qui assument et habillent le kitsch pour en faire une fête des yeux, tandis que les oreilles goûtent une musique d’une richesse quasi contradictoire avec la farce en jeu.

Dès lors, les chanteurs ont les moyens de briller. Jean-Sébastien Bou est Mârouf, un pauvre savetier tantôt dépassé par la situation, puis bien décidé à carpe diem. La voix s’affirme, tonne quand il faut, se repose parfois sans que son personnage en souffre, et conduit à bon port un personnage qui pourra gagner, après la première à laquelle j’ai assisté, en spontanéité, aisance, peut-être même second degré. Nathalie Manfrino, dont le rôle est moins écrasant que la robe-parachute dont elle est affublée dans un premier temps, semble d’abord stressée, comme en témoignent son timbre crispé et ses regards inquiets vers le chef. Puis, constatant que tout roule, elle semble se lâcher. La voix s’épanouit, s’envole quand il faut, et la comédienne perce sous la chanteuse, bien que son rôle, dramatiquement, ne soit pas le plus fouillé de la distribution ! Les seconds rôles assument leur partie : Luc Bertin-Hugault, orné d’un formidable costume (posant une question existentielle : une grosse griotte fondue est-elle très différente d’une pomme d’amour qui a coulé ?), joue le gentil débonnaire avec aplomb ; Ali, l’ami de Mârouf, est tenu avec fermeté par Frédéric Goncalvès ; Nicolas Courjal souligne à dessein les ambiguïtés du Sultan, cet ahuri gentil qui est surtout un monarque assez intéressé pour vendre sa fille afin de remplir ses caisses ; Doris Lamprecht n’est pas toujours parfaitement intelligible, mais elle joue Fattoumah avec un abattage et une rage très réjouissants, avant de revenir pour le final – sans autre justification, semble-t-il, que parce que ; et le Vizir trop lucide de Franck Leguérinel, de très bonne tenue, devrait, au cours des prochaines représentations, approfondir sa présence scénique pour donner encore plus de chien à son personnage de faux méchant.

En conclusion, même si l’on aurait peut-être rêvé d’un final plus spectaculaire vu ce que peut inventer Jérôme Deschamps, voilà une bien belle soirée ! Divertissement joyeusement daté et pertinemment réinvesti, et musique délicieuse interprétée avec charme (même Accentus joue bien le jeu des contrastes de nuances) : que demande le peuple ? D’autres découvertes, nom d’une babouche !

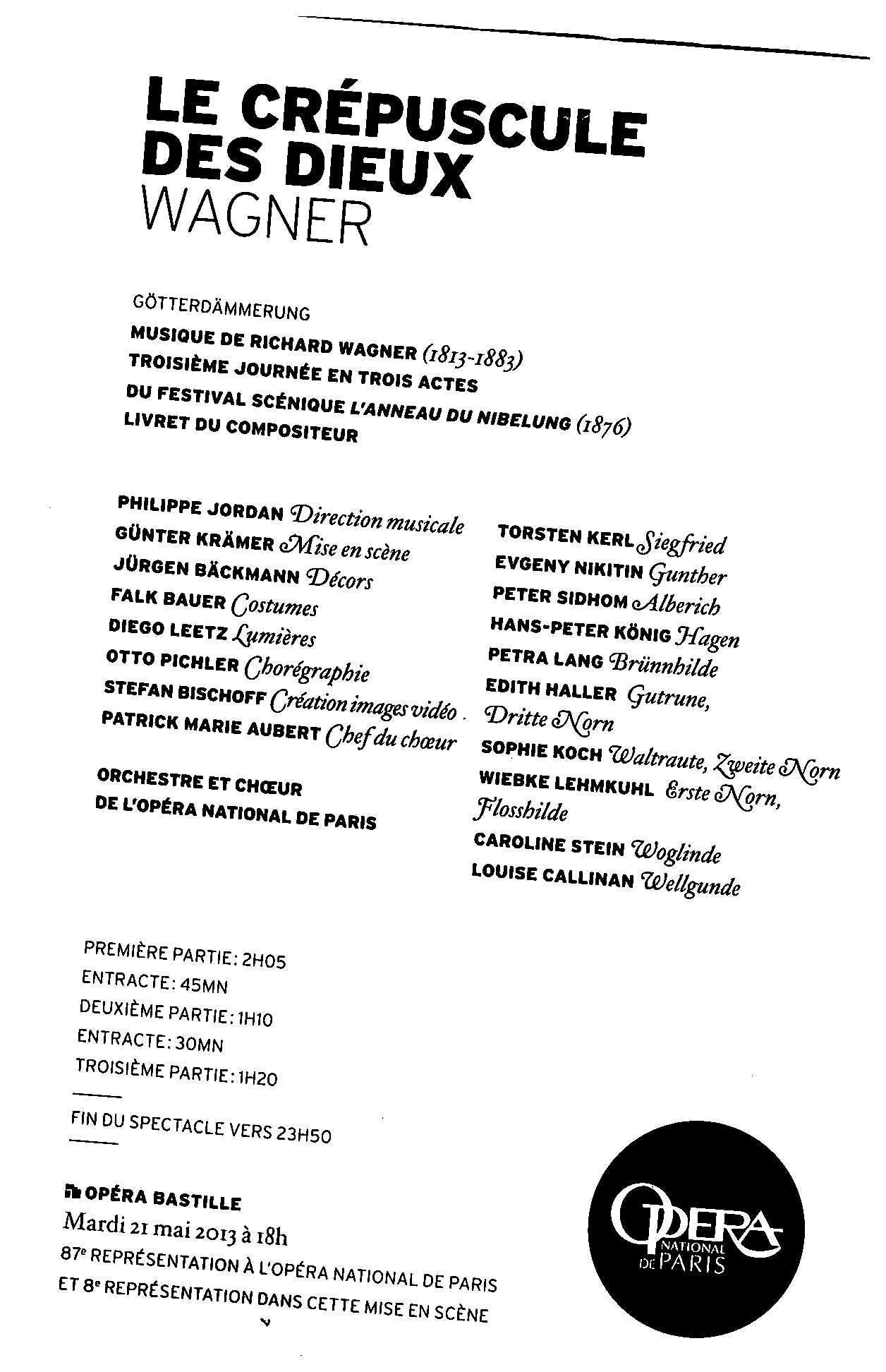

Opéra Bastille, 21 mai 2013

Formidable, malgré la nullité des à-côtés (mise en scène, décors, costumes) : tel est le sentiment qui anime l’auditeur à la sortie du Crépuscule des dieux tel qu’il fut donné lors de la première de la reprise…

L’histoire : après que les Nornes constatent que rien ne va plus, Brïnnhilde laisse partir Siegfried qui, sous prétexte d’exploits à accomplir, ne supporte pas de rester à la maison (prologue). Le vaste premier acte envoie Siegfried plonger dans le piège ourdi par les Gibichungen. Hagen conseille son demi-frère Gunther d’accueillir le héros, de lui faire boire un philtre pour qu’il lui conquière Brünnhilde sous ses traits et qu’il épouse Gutrune, sa sœur. De son côté, Waltraute tente de convaincre sa sœur Brünnhilde de lui rendre l’anneau du Rhin pour remonter le moral des dieux, mais Brünnhilde dit nein. Siegfried, lui, remplit la mission confiée par Gunther (acte I).

Chez les Gibichungen, quand tout le monde est de retour, ça castagne. Alberich accuse son fils Hagen d’être un mou du slip. Hagen accuse Siegfried d’avoir trahi Gunther. Brünnhilde accuse Siegfried d’avoir trahi tout le monde. Gutrune accuse Siegfried de l’avoir trahie, etc. Hagen en profite pour demander conseil à Brünnhilde sur l’art de tuer Siegfried, traître à tous : il suffira de lui tirer une lance dans le dos (acte II).

Au cours de la chasse du lendemain, les filles du Rhin manquent de récupérer l’anneau. Échouant, elles annoncent à Siegfried qu’il va mourir dans la journée ; il s’en fout. Pourtant, Hagen ne tarde pas à l’assassiner. Pressé de reprendre l’anneau au mort, il tue aussi Gunther. Mais Brünnhilde récupère son héritage (l’anneau) et se jette à son tour dans le bûcher où barbequioute Siegfried – avec son cheval Grane, ce qui est dégueulasse. C’est la grande scène de l’immolation, que les filles du Rhin concluent en reprenant l’anneau purifié avant de tuer Hagen, et c’est la fin (acte III).

La représentation : en dehors de l’aspect sportif (le spectacle commence à 18 h, il finit à minuit), le Crépuscule conclut avec force le cycle de L’Anneau du Nibelung. Au programme, puissance des cuivres, vivacité des cordes, éclat des bois et exploitation éhontée de nombreuses possibilités, voire impossibilités, de la voix humaine. Pour apprécier pleinement ces performances, il faut, à Paris, faire abstraction d’une scénographie honteuse. Décor cheap (tourniquet, écran vidéo, vaisselier en guise de rocher sacré, vide pour figurer tout : tout le budget est pas passé là dedans, quand même ?), costumes étonnamment signés (combien fut payé Falk Bauer pour mettre les hommes en costard ou en robes ?), mise en scène de niveau zéro (au sens propre : la signature Günter Krämer, c’est l’immobilité – d’Alberich, des guerriers, de Hagen handicapé en chaise roulante), ajouts consternants (conclusion de tout le Ring par une projection de jeu vidéo façon first-person shooter : c’est aussi profond que d’émettre un gros, gros prout en plein enterrement)… Il n’y a rien à sauver de cette pitoyable pantalonnade.

Heureusement, tout le reste est magnifique. L’orchestre, ce soir-là, est en grande forme. La sonorité est belle, les solistes sont irréprochables (on se réjouit presque que le trompettiste couaque en dialoguant avec Siegfried : tout cela n’est donc pas truqué !), les contrastes sont maîtrisés, Philippe Jordan est à son affaire.

Côté vocal, après l’élimination du maillon faible qu’était l’insauvable Alwyn Mellor, ce sont trois Brünnhilde qui sont réquisitionnées pour la série de Crépuscule au programme. Pour la première, Petra Lang est de sortie. Son rôle est énorme. Pourtant, pas un signe de faiblesse dans sa conduite vocale. Son parti pris est tenu de bout en bout – c’est celui d’une Brünnhilde blessée, intraitable, enragée. Pas de grâce, non, pas douceur, même dans le duo d’amour liminaire. L’option peut surprendre, mais elle paraît cohérente avec une voix résistante et puissante. Bien sûr, même pour des cantatrices de cette trempe, il est difficile de repartir dans les médiums après avoir claqué un suraigu ; mais quelle force a sur scène cette furie ! Ce n’est pas une belle Brünnhilde, c’est une Brünnhilde de haute volée, pour qui la dignité l’emporte sur l’émotion. En définitive, c’est une Brünnhilde impressionnante que campe Petra Lang, parfaitement à la hauteur de cette montagne.

Curieusement ouhouhté par une partie de Bastille, Torsten Kerl, spécialiste du tout aussi monstrueux rôle de Siegfried, est en forme. Certes, le début du II manque de puissance (préparation des difficultés à venir ?) ; certes, les aigus du III paraissent de plus en plus difficiles à atteindre ou à escamoter ; mais ce sont des détails. Le ténor tient parfaitement son personnage, entre cabotinage (ses poses préférées : la scrutation, eh oui, d’une femme de la tête aux pieds avec une petite moue ironique, et la position allongée, genoux et mains battant l’air) et mine amusée d’un Siegfried simple qui ne semble jamais comprendre les enjeux de son histoire. Là encore, le parti pris est très personnel ; il offre, en sus d’une performance vocale de très haute tenue (puissance, intensité, interprétation), un effort de présence scénique particulièrement stimulant, qu’humanise une envie de se gratter alors que la mort est censée avoir déjà rigidifié son cadavre.

Aux côtés des vedettes, on apprécie l’énorme et classique Hagen de Hans-Peter König, bloc impénétrable qui déroule sa basse puissante comme à la parade, malgré, suppose-t-on, un rhume (recherche désespérée d’un mouchoir pendant l’acte II, tissu retrouvé pour l’acte III). Gêné par de saugrenues lunettes fumées qui tombent sans cesse et s’oublient parfois, Evgeny Nikitin est un Gunther ni mémorable ni honteux. En fait, parmi les seconds rôles, on a envie de bravoter spécialement Edith Haller, Gutrune (et troisième Norne) longtemps contenue, dont la puissance éclate au dernier acte et donne envie d’en entendre davantage ; et Sophie Koch, Waltraute (et deuxième Norne, une nouveauté par rapport à la production 2012) très digne bien qu’elle joue un combat perdu d’avance face à Brünnhilde. Le chœur de l’Opéra, dirigé par Patrick Marie Aubert, sans avoir un énorme travail, contraste joliment au deuxième acte, entre tonitruances festives et chuchotis étonnés, même s’il reste à faire encore un petit effort de coordination scénique (les gars du premier rang ne sont pas tous liés pour le balancement chorégraphique, sommet de la mise en scène krämerienne).

En conclusion, il est vraiment rageant d’avoir affaire à une production aussi faible esthétiquement et scénographiquement, car la qualité de l’orchestre, la beauté des ensembles, l’excellence de chaque soliste valent absolument d’être vues et entendues car, comme disait l’Autre, malgré la nullité de la bande à Günter Krämer, tout le reste est juste et (drôlement) bon.

Les vidéos mises à jour

Enfin à peu près à jour ! La liste des soixante chansons disponibles en vidéo est désormais actualisée ici et répartie en cinq catégories : les classiques, les récentes, le répertoire, les parodiques, le concert intégral best of 2012.

Opéra Bastille, 7 mai 2013

En provenance de Barcelone, La Gioconda d’Amilcare Ponchielli entre cette année au répertoire de l’Opéra de Paris. En tête d’affiche, Violeta Urmana. Et voilà l’travail…

L’histoire : à Venise, au dix-septième siècle, la Gioconda, chanteuse des rues affublée d’une mère aveugle que la Cité prend pour une sorcière, est amoureuse d’Enzo, un noble banni de la Sérénissime et revenu sous une fausse identité. Las, Enzo est revenu pour enlever Laura, son amour de jeunesse (il se fiche de la Gioconda comme de colin-tampon) ; et, à l’inverse, Barnaba, un espion bien introduit auprès du Doge, veut absolument pour lui cette Gioconda (qui, elle, le rejette, heureusement, sinon y aurait pas d’histoire). Fourbe, sournois, traître, comploteur, bref, déterminé, ledit Barnaba complote deux pommes : il feint d’aider Enzo pour que celui-ci débarrasse le plancher, mais il le trahit pour que son rival se fasse buter. C’est finalement la Gioconda qui, reconnaissant sa défaite amoureuse, manipule le méchant pour aider Enzo et Laura à s’enfuir. Au moment où elle doit céder à Barnaba, elle s’empoisonne efficacement, permettant au salaud d’être vraiment salaud (il lui apprend que c’est lui qui a étranglé sa mère, nananananère).

La représentation : cette « création » (en réalité tournée en Espagne avec la même Violeta Urmana) fonctionne sur l’interprétation de Pier Luigi Pizzi, metteur en scène, décorateur et costumier. Décor simple (pont, canal, mer en fond), costumes élégants, mise en scène sans facétie visant surtout à canaliser, avec métier, les nombreuses scènes de chœur. Rien de rédhibitoire, pour une fois. Le metteur en scène ne cherche pas à faire le malin – ce qui est plutôt une qualité, même si une once de créativité, d’originalité bien frappée, de trouvaille inattendue, aurait pu relever la sauce d’un livret d’Arrigo Boito (« d’après Victor Hugo ») pas franchement palpitant. Si, notons quand même la volonté de « faire moderne » donc ringard : la scène de danse est interprétée par une dizaine de danseurs, dont deux solistes quasi nus (surtout Letizia Giuliani, Angel Corella gardant un pudique pagne-string). Pourquoi ? Quel est le projet ? l’intérêt ? Admettons qu’une danseuse à poil (puisque c’est ce ça qu’il s’agit), bon, ça peut être appétissant. Mais, dans ce contexte, cette dénudation nous paraît débilement banale. Signalons enfin que, à nos yeux, les lumières (de Sergio Rossi en l’occurrence) rendent difficile de distinguer le visage des protagonistes, surtout quand ils sont en avant-scène. Dommage… car il y en a souvent !

L’interprétation : sous la direction de Daniel Oren, l’orchestre se lance à l’assaut d’une réjouissante partition qui sonne souvent comme du Verdi (fanfares, festivités, surlignement dramatique joliment harmonisé). Il nous semble entendre plusieurs décalages flagrants dans les départs – sans doute ce défaut, compréhensible pour une deuxième représentation, a-t-il pu être corrigé par la suite. Mais l’essentiel est assuré : le chef évite que l’orchestre ne couvre, quelques beaux passages d’ensemble effacent les éventuels écarts sporadiques, et les solistes signent, à leur habitude, une prestation bien goûteuse à l’oreille. Non, ça veut rien dire, mais c’est peut-être très profond, alors je laisse.

Côté vocal, on se réjouit d’entendre de beaux passages choraux, et de constater, que, pour une fois, des chanteurs français sont engagés dans des rôles (minuscules, certes) : Julien Joguet, Kevin Amiel, Yves Cochois, Nicolas Marie ont l’occasion de pousser quelques sons en soliste. Je suis d’accord, la musique n’a pas de nationalité, mais ce n’est pas choquant que, dans un Opéra national, on puisse parfois donner des rôles à des nationaux. Oui, même sans voter pour l’autre tarte qui oublie de remplir sa piscine avant de se prendre une petite trempe – bref, de faire trempette.

Chez les vedettes, Violeta Urmana est égale à elle-même. On apprécie sa puissance et sa précision spectaculaires dans ses deux registres de prédilection (le « grave » et l’aigu de sa tessiture), même si, par snobisme assumé, on aurait supposé qu’elle négocierait mieux ses passages dans les médiums. C’est sans doute physiquement impossible, et cela importe peu : tous les défis de la partition sont relevés de bout en bout, et la cantatrice met même du cœur à l’ouvrage pour interpréter un rôle dont il faut bien admettre que, dramatiquement, il n’est pas le plus intéressant du répertoire. Pourtant, ce personnage concon est exigeant, et La Gioconda offre à son interprète des morceaux de bravoure si attendus (ouverture de l’acte IV) que l’on ne peut qu’être esbaudis quand ils sont enlevés, après 2 h 30 de scène, avec le panache requis.

Autour du rôle-titre, on apprécie notamment les graves de Maria José Montel (la Cieca, la maman aveugle de la star), et, après des débuts hésitants, on se laisse finalement convaincre par Claudio Sgura, dont la constance est une qualité importante pour le rôle écrasant de Barnaba. Si la Laura de Luciana d’Intino et le redoutable Enzo de Marcelo Alvarez sont très honorables sans nous avoir paru stupéfiants, admettons une franche déception pour l’Alvise Badoero d’Orlin Anastassov, il est vrai remplaçant du chanteur prévu en premier chef. Est-ce cette récente substitution ? Ce soir-là, la voix nous paraît insuffisante en volume et en grave pour camper de manière indiscutable la basse redoutable du coq cocu qui dirige l’Inquisition.

En conclusion, ce spectacle agréable remet néanmoins en cause l’idée que La Gioconda « consacre le génie de Ponchielli ». Du savoir-faire, du plaisir opératique, de l’art harmonique, il y en a. Mais l’objectivité conduit à pointer un livret sot et plat, peut-être ici peu valorisé par une mise en scène qui manque elle aussi de relief. Élève Arrigo Boito, vous pouviez mieux faire, et vous, Signor Pizzi, itou ! (Non mais…)

Un p’tit strip-tease, nan ?

Premier témoignage du concert de l’Ascension… featuring un strip-tease sensuel. Carrément.

Opéra Garnier, 14 avril 2013

Le 14 avril, la première d’Hänsel et Gretel version Engelbert Humperdinck était donnée à l’Opéra de Paris. J’y étais, youpi.

L’histoire : Hänsel et Gretel vivent dans une famille hyperpauvre. Agacée de les voir faire du pomme-pet-deup et de constater que la cruche de lait a été brisée, la mère les envoie aux fraises, ce qui inquiète vaguement le père quand il rentre bourré mais riche (tableau 1). Les enfants s’amusent dans la forêt, trouvent des fraises et les gobent. Faute de pouvoir satisfaire aux exigences de leur mère, ils se retrouvent donc obligés de dormir sur zone, avec l’aide bienveillante de la marchande de sable (tableau 2, fin de la première partie d’une heure). Malgré leur méfiance, la sorcière les attire le lendemain dans sa maison en pain d’épice. Elle projette d’engrosser Hänsel et d’user de Gretel comme d’une bonniche. Rusés, les enfants, aidés par la magie qu’a apprise Gretel au côté de la méchante, réussissent à rôtir the evil one, libérant ainsi les enfants mutés en pain d’épice. Le happy end de rigueur, feat. les retrouvailles parentales, clôt la seconde partie en 45′.

La représentation : comme de coutume depuis quelques années à l’Opéra de Paris, la première inquiétude concerne la mise en scène, signée, c’est une première aussi, par Mariame Clément. La néophyte divise l’espace en trois blocs : quatre cases de bandes dessinées, réparties deux par deux, à cour et jardin ; une séparation centrale où apparaissent des arbres stylisés ; et l’avant-scène, investie au dernier tableau. Cette vision de l’opéra postule que l’aventure de Hänsel et Gretel est un rêve sur l’art de grandir (à cour, on voit les héros enfants muets ; à jardin, simultanément, les héros, devenus grands, chantent ; et vice et versa). Onirique, la forêt pousse dans la chambre des enfants adultes avant de les expulser pour les amener à voir le monde. Compliqué, voire hors sujet ? Les deux, comme s’il fallait avoir honte de la simplicité de cette réécriture soft du conte.

Certes, dans un bout d’air, Gretel se demande si elle rêve, mais une option aussi radicale et aussi mal étayée par le texte paraît très contestable. Elle permet surtout à Mariame Clément de se prendre au sérieux, transformant la maison de pain d’épices en gâteau récurrent (la maison de la sorcière est la même que celle figurée sur le piano du salon familial), proposant un doublement des scènes (enfant / adulte) qui détourne l’intérêt de l’intrigue, occultant l’efficacité de l’histoire par des interprétations psychanalysantes qui ne convainquent guère. Alimenté par un décor (Julia Hansen) et une scénographie d’une grande banalité, le ouhouhtage traditionnel saluant l’arrivée de la mettrice en scène n’était sans doute pas totalement immérité, même s’il ne rendait pas raison des belles lumières de Philippe Berthomé.

L’orchestre : la musique d’Engelbert Humperdinck, splendide et variée, sorte de rencontre entre Mozart et Wagner, est inégalement servie – sans doute l’effet « première ». Jusqu’au deuxième tableau, l’orchestre sonne concentré, curieusement étouffé, trop modeste pour rendre les crescendo lyriques et les effets de puissance requis. On profite alors des solistes, dont le travail est remarquable (jolis bois, cuivres précieux, seul le violon solo coince audiblement dans les suraigus de la dernière partie), et l’on se réjouit que la phalange opératique retrouve de la vigueur, y compris en matière de tempo, à mesure que le temps passe. Il est vrai que Claus Peter Flor paraît très soucieux de rassurer les chanteurs en leur donnant tous les départs. Du coup, peu de bugs évidents, mais aussi un certain retrait, un manque d’affirmation, un frein à la jubilation sonore auxquels il devrait être remédié au fil des représentations.

Le plateau vocal : après un début un brin timide, Anne-Catherine Gillet (Gretel) trouve sa voix de croisière et vient à bout, avec une belle assurance, de ce premier rôle. Son associée, Daniela Sindram (Hänsel), surjoue à notre goût l’émerveillement de l’enfance ; mais, vocalement, elle est bien posée, et le lien avec Anne-Catherine Gillet fonctionne bien (très belle « Prière du soir »). Parmi les autres rôles, Irmgard Vilsmaier abat son travail avec métier mais sans éclabousser de talent (est-ce possible dans une mise en scène qui la cantonne à quelques mètres en haut du jardin ?). En revanche, on apprécie Jochen Schmeckenbecher, Peter au timbre puissant malgré des graves qui ne semblent pas assez solides pour la tessiture exigée. Les minirôles permettent de découvrir Élodie Hache en marchand de sable et Olga Seliverstova en Fée Rosée : en quelques minutes, les deux artistes chantent leur air comme il se doit. Toutefois, on ne peut passer sous silence la consternante Sorcière Anja Silja. Grimée en Régine de fortune, la pauvre a beau s’égosiller, on n’entend que ses aigus. Manque de technique ? Maladie non annoncée ? Sa place ne paraît pas devoir être sur le plateau de Garnier. La grande bizarrerie de la soirée.

Le bilan : trop attendre d’un opéra peut faire juger une soirée « plutôt décevante » en dépit d’une qualité d’ensemble très digne. La médiocrité peu séduisante de la mise en scène renforce cette impression. Pourtant, il faut reconnaître que la musique est belle, les chanteurs très corrects dans l’ensemble, et l’orchestre finalement prêt à donner plus. Pas de doute : les prochains spectateurs subiront une scénographie toc et une Anja Silja hors de propos ; mais ils devraient jouir d’une interprétation plus vibrante que celle du 14 avril, qui leur permettra de frissonner de zizir ainsi que la partition y invite !