Rire dur pour ne pas mou rire

C’est le projet du jour. Résa à tarif souple ici. Compter sur votre présence serait un présent de comte. (Pas mieux, mais, rassurons-nous, le spectacle est un peu plus fouillé.)

Thomas Fersen, Casino de Paris, 26 novembre 2013

On a connu Thomas Fersen incongru en tournée des plages à Gruissan (avec l’excellent Cyrille Wambergue au piano), extraordinaire aux Folies-Bergères, original à la Cité de la musique, gothique au cours de sa dernière tournée vampirique… Quelle sauce a-t-il préparé pour son retour au Casino de Paris, plein mais pas complet, avant un Trianon annoncé pour mai ?

L’album qui précède la tournée est décevant. Pas tant pour les chansons, dignes et ferseniennes sans que pour autant l’une ou l’autre passe pour franchement exceptionnelle. Bien plus pour les arrangements ballots signé par Cédric de La Chapelle pour son groupe The Ginger Accident, dont Thomas Fersen s’est hélas entiché, au point de le refourguer à son label pour un album. Tout est lourd, souvent moche (un penchant vintage n’excuse pas une prédilection pour les sonorités vilaines), à mille lieues des réussites globales qu’étaient les expérimentations acoustiques des Ronds de carotte, les cordes du Jour du poisson, le minimalisme de Trois petits tours, etc. Retrouver ce groupe sur scène, même flanqué de l’excellent Pierre Sangra aux guitares diverses, inquiète. La première partie, confiée à Cédric de la Chapelle et à Slow Joe, un obscur bluesman présenté comme un drogué indien ayant connu des chagrins d’amour, wouah, accentue cette crainte. Le chanteur, d’une banalité affligeante malgré son émotion sincère, propose quatre titres de blues sans personnalité, dont il ne connaît ni le texte (classeur devant lui) ni vraiment la musique (le guitariste lui chantonnant la mélodie au début). Même quand le concept de « première partie » séduit l’auditeur curieux, celle-ci est consternante et aurait mérité des huées. Pourtant, le public, poli, l’applaudit. C’est généreux et, pour tout dire, immérité.

Le concert de Thomas Fersen ne commence pas aussi mal, Dieu soit au moins loué pour ça. Le début – quatre titres du nouveau disque, sans adresse au public – annonce d’emblée les choix du spectacle : dépouillé et brassant large. Dépouillé car, sauf à la toute fin du concert, les chansons s’enchaînent sans que le chanteur cherche à fabriquer un lien entre elles. Brassant large car Thomas Fersen chantera à la fois toutes les chansons de son nouveau disque, des tubes et quelques semi-raretés (« Pégase », par exemple), sans excès d’originalité toutefois (les albums des débuts sont largement laissés de côté). Accompagné par une section rythmique classique, une trompette et un trombone pas toujours au point nous a-t-il semblé, le chanteur se risque au ukulélé, à la flûte à bec sopranino (« Saint-Jean-du-doigt ») et au piano. Tous les ingrédients de ses concerts sont au rendez-vous : quelques poèmes facétieux, des chorégraphies habilement malhabiles, et une set-list faisant une large part aux grands hymnes fédérateurs. La salle, 100% blanche, venue entre amis ou en famille, suit avec entrain ; les femmes crient sur ordre du chanteur – leur Jésus, même si la chanson autolouant le loukoum et la fève n’est pas au programme ; et, ambiance bon enfant oblige, personne ne montre ses fesses quand le chanteur le demande dans « Coccinelle », pas terrible adaptation en chanson d’un sketch versifié autrement efficace.

En reprenant ses ingrédients habituels (y compris la peu enthousiasmante mais coutumière sortie au bout d’une heure de concert), en ajoutant l’intégralité des onze nouvelles chansons, en puisant dans son formidable répertoire, en jouant même avec les attentes du public (« Le lion » ne suit pas le savoureux sketch du dresseur de lion), en se libérant parfois de son groupe lourdaud (pétillant duo avec Pierre Sangra, beau finale seul au piano avec feinte pour partir vraiment), Thomas Fersen signe un spectacle plaisant, malgré la curieuse tendance de son créateur lumières à vouloir éblouir le public. So what, in fine? Disons que notre avis balance entre le plaisir de revoir sur scène le plus intelligent des chanteurs festifs, et l’inévitable déception liée à la faiblesse des arrangements et à l’absence de « p’tit truc en plus » (inédit, interlude inattendu, concept intrigant…) dont cet artiste hors pair est capable. Donc un concert sympathique, maîtrisé, mais qui n’assouvit pas notre fringale d’enthousiasme.

Le Chœur de la Ville, 23 novembre 2013

Premier épisode du Cabaret des Batignolles que j’organisais autour de deux grosses pointures de la chanson-pas-connue-et-pourtant-excellente : Jean Dubois et Barthélémy. Voici quelques clichés-souvenirs captés par Josée Novicz (cliquez pour agrandir l’image). Prochaine édition : le samedi 18 janvier à 20 h 30, avec François Marzynski en vedette !

- Stratégie de déviation des passants. Photo : Josée Novicz.

- Exclusif : vente gratuite d’affiches souvenirs. Gros succès. Photo : Josée Novicz.

- Accueil des spectateurs dans la salle de concerts. Photo : Josée Novicz.

- Barthélémy dans sa spécialité : faire une gueule marrante. En chantant. Photo : Josée Novicz.

- Vue du fond d’une salle en folie, la vedette Jean Dubois et un des « Accompanieurs ». Photo : Josée Novicz.

- Jean Dubois signalant à une spectatrice qu’elle le gonfle, avec Arnaud Le Coq à la lead guitar et Julien Brillon à la basse. Photo : Josée Novicz.

- « Mais non, je blague », stipule la star. Du coup, Julien Brillon est déçu. Photo : Josée Novicz.

- Beau gosse impassible et néo-ardéchois, le meilleur bassiste de la soirée. Photo : Josée Novicz.

- Discret comme un bûcheron en chemise, Sylvain Gravé. Photo : Josée Novicz.

- L’idole de la salle, parfait croisement entre Bob Dylan et Francis Cabrel. Aïe, c’est une blague, Jean, c’est une blague. Photo : Josée Novicz.

- De gauche à droite (on ne parle pas politique), Arnaud Le Coq, Sylvain Gravé, Julien Brillon et Jean Dubois. Chapeau, les mecs ! Photo : Josée Novicz.

Théâtre des Champs-Élysées, 21 novembre 2013

Mozart et Chostakovitch, quoi de commun ? A priori, peu, sinon le programme proposé par l’Orchestre national de France ce froid jeudi de novembre.

Le concert s’ouvre par l’Ouverture (ha-ha) de La Flûte enchantée, une aimable mise en bouche qui passe comme une chip à l’apéro : c’est agréable, mais on attend avec impatience les tapas qui, peut-être, nous sustenteront davantage. En l’occurrence, le gros de la première partie est constitué par le Concerto pour piano et orchestre n°9 dédié à la mystérieuse miss Jeunehomme. Au piano, David Fray, qui mixe les styles capillaires de Dave pour la longueur et de Thomas Fersen pour le fouillis, attaque l’Allegro liminaire avec une détermination mâtinée de prudence : la pédale de résonance noie son propos. Malgré les efforts de David Afkham, ex-pianiste virtuose, pour adapter la puissance de son orchestre à la sonorité du soliste, les traits paraissent noyés dans un brouhaha qui ne permettent pas d’apprécier l’efficacité digitale du musicien. Ce défaut – à nos oreilles – s’estompe peu à peu pour révéler la qualité du pianiste : sa capacité à surinvestir personnellement les pièces qu’il interprète. En l’occurrence, le moindre de ses soli tend à ralentir le mouvement, à se poser nonchalamment, selon ce que l’artiste souhaite faire dire à la partition. Plus qu’agaçante, cette option est surprenante. Excessive sans doute dans l’Andantino central, elle offre un contraste intéressant dans le Rondo final, où la vivacité du tempo général permet un dialogue rythmique stimulant entre l’allant de la musique et la retenue que tente d’imposer le soliste. Au final, et son bis le confirme, David Fray nous a paru offrir une interprétation toute subjective d’un cheval de bataille pianistique. Nous ne sommes tout à fait convaincu ni de sa pertinence, ni de sa beauté, mais nous sommes séduit par cette capacité à jouer personnellement une musique si souvent servie mécaniquement par des musiciens brillants et peu interprètes.

L’entracte Curly + Bordeaux (par ex.) nous débarrasse d’un voisin crétin qui, après avoir débattu pour savoir qui était assis à côté de Bruno Monsaingeon, a dirigé l’orchestre mal mais de sa place : brise-testicouilles. Pourtant, c’est là que le chef a une chance de se mettre en valeur : la Symphonie n°15 de Dmitri Chostakovitch est annoncée. Là encore, surprise, le chef, futur patron de l’Orchestre national d’Espagne, interprète l’œuvre à sa manière : les tempi sont larges (45′ au total, contre les 38′ de l’énergique version du WDR Sinfonieorchester dirigé par Rudolf Barshai, par ex.), et cela se traduit par ce que nous estimons être un manque de dynamisme dans les moments les plus vigoureux de la partition. Avantage de cet inconvénient : l’orchestre fait vraiment résonner les différents aspects de cette symphonie souvent décousue, et cette option est pleinement défendable.

Le premier mouvement, à la fois rigolo et tendu, où thèmes connus, effets spectaculaires, décomposition rythmique de la mélodie (énoncée d’abord en croches, puis en noires, puis en blanches…), répétitions et contrastes captent l’auditeur. L’Adagio qui suit met en valeur les différents pupitres de l’orchestre, permettant d’apprécier la qualité des solistes après que nous avons goûté la cohérence de l’ensemble : cordes (superbe violoncelle), bois (belles flûtes), cuivres et percussions offrent un parcours sonore où le fil narratif semble distendu sans jamais se rompre complètement. Un bref Allegretto remet un peu d’élan dans cette machine orchestrale, même si le compositeur la brise régulièrement par des ruptures de crescendo ou par un déguelando de trombone… David Afkham prend son temps pour poser les bases du dernier mouvement, une masse protéiforme d’environ un quart d’heure, dont l’incipit s’articule autour d’un thème wagnérien obsédant aux cuivres, contredit par des cordes et des bois plus légers. Le finale, où les percussions et le célesta viennent mourir sur une superbe tenue des cordes, est joué pianissimo sous la houlette du chef, au point que certains pikipikipoum des percussions paraissent à peine audibles. Le résultat est fort beau – et non corbeau, ça n’aurait aucun sens -, mais on regrette que la retenue des tempi, très efficace esthétiquement, n’aille pas de pair avec une explosion d’énergie que certaines pages de la Symphonie nous semble exiger.

En conclusion, une soirée intéressante car les deux jeunes olibrius en vedette ont su jouer qui du piano, qui de l’orchestre, pour remettre au centre de la musique la notion d’interprétation. Même l’auditeur qui souhaiterait plus d’explosivité ne peut que saluer une « expression personnelle » aussi techniquement aboutie.

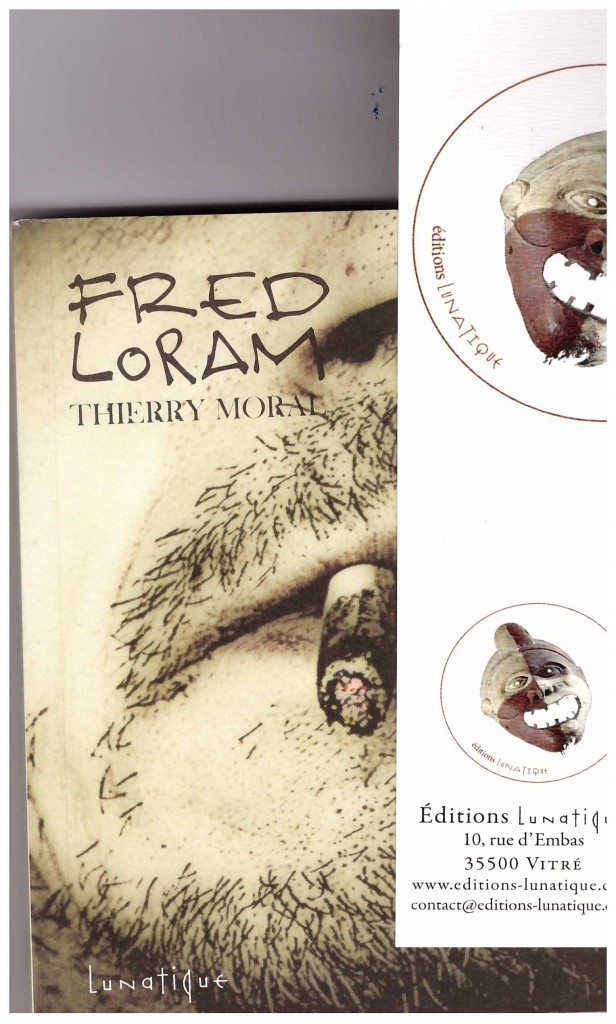

J’ai le Moral entre les mains

Parti dédicacer L’Homme qui n’avait pas de chat au Salon des éditeurs indépendants, j’ai pu y acquérir le premier roman de Thierry Moral, l’homme qui a adapté et joué mon roman Happy End (Le Rouergue). Pour info, le zozo sera à Paris le 18 janvier dans le cadre du Cabaret des Batignolles, second épisode. On en r’parle.

Parti dédicacer L’Homme qui n’avait pas de chat au Salon des éditeurs indépendants, j’ai pu y acquérir le premier roman de Thierry Moral, l’homme qui a adapté et joué mon roman Happy End (Le Rouergue). Pour info, le zozo sera à Paris le 18 janvier dans le cadre du Cabaret des Batignolles, second épisode. On en r’parle.

Sauf qu’on me signale dans l’oreillette que ce premier roman est en fait son deuxième, et que Thierry ne sera pas à Paris pour le second épisode du Cabaret. Mais bon, bref.

Opéra Comique, 16 novembre 2013

« Written on Skin » à l’Opéra Comique. De droite à gauche, Allan Clayton, Victoria Simmonds, Iestyn Davis, Barbara Hannigan et Christopher Purves. Photo : Josée Novicz.

C’est la sensation opératique de l’année : Written on Skin, WOS pour les snobs, une création de George Benjamin sur un livret de Martin Crimp, débarque à l’Opéra-Comique pour trois représentations, après son triomphe à Aix-en-Provence. Effet de mode ou opéra contemporain efficace ?

L’histoire : jadis, Agnès (Barbara Hannigan) vit tranquillement en bonne femme soumise sous la houlette de son propriétaire, Le Protecteur (Christopher Purves). Débarque chez eux un Garçon (Iestyn Davis), qui obtient commande d’un livre, à écrire sur la peau d’un parchemin, d’où le titre de l’opéra. Agnès, hostile, finit par se laisser tenter par l’intrus et coïte joyeusement avec lui. Le Protecteur, qui tâte aussi du scribe-copiste-enlumineur, au moins à pleine bouche, a des doutes sur la fidélité de son épouse. Le Garçon réussit à le convaincre que tout va bien, d’autant que ses explications arrangent le boss. Las, Agnès exige que tout soit révélé, comme si elle souhaitait faire exploser son monde à l’instar du monde alentour où famine et morts violentes se sont répandues. Furieux, le Protecteur masturbe sa femme (pourquoi pas ?), tue le Garçon (c’est juste), fait manger son cœur à son épouse qui kiffe (comme quoi…), et tente de tuer Agnès qui, ultime acte de sa liberté nouvelle, se jette par la fenêtre juste avant (aïe, dans tous les cas).

L’opéra : George Benjamin, qui dirige, écrit une musique très expressive, aussi bien narrative (elle a la capacité de raconter une histoire sans mots) que cinématographique (elle amplifie, contredit ou souligne le texte chanté). Le compositeur est à l’évidence soucieux d’accompagner la dramaturgie en organisant des blocs orchestraux qui guident et stimulent l’auditeur dans cette étrange histoire (dynamique des cordes soyeuses ou piquantes ; puissance des cuivres ; ponctuation de la harpe – placée dans les loges – tantôt en solo, tantôt dans le tutti ; récurrence des élégies inquiétantes des bois – notamment de la chaude clarinette basse ; élégance des percussions, parmi lesquelles la rage du gong contraste avec l’effet des cloches tubulaires ou la fugacité des galets frappés…). Certes, l’ensemble n’est en rien révolutionnaire : opéra contemporain n’est pas forcément opéra de recherche ou d’essais innovants. Bien que cette insertion d’une musique râpeuse dans un genre très convenu puisse décevoir les faquins, l’intelligibilité de l’œuvre, livret compris (humour), accentue la profondeur du propos, qui va, Dieu soit loué au moins pour ça, bien au-delà des gnangnantises sur la libération, sexuelle donc pas que, de la femme. La mise en relief des différentes tessitures (le contre-ténor par qui tout arrive s’oppose à la fermeté du baryton dont la voix oscille entre les profondeurs de la basse et l’inaccessible envol des ténors) trahit la multiplicité des êtres bien plus qu’un french kiss, notamment quand le baryton finit par chanter avec la voix du Garçon qu’il hait et désire, au point de briser son expression ; l’usage virtuose de l’ambitus des rôles-phares évoque les tensions internes à chaque personnage, tiraillé entre le médium de ses habitudes, le grave de ses principes et l’aigu de ses désirs ; le surgissement de sonorités inattendues traduit l’ambiguïté de situations qui sont à la fois narratives (elles font partie d’une histoire) et symboliques (le texte joue avec habileté sur des anachronismes, évoquant par ex. la vanité du monde en décrivant le paysage si cher au Protecteur tel qu’il sera huit siècles plus tard – ah, le parking du supermarché un samedi soir…) ; l’absence même d’un chœur prend du sens, au-delà des raisons économiques : ce silence du monde résonne quand il est opposé au fracas du foyer et aux échos des « anges-habilleurs-décorateurs » étranges qui tournent autour de la scène et deviennent parfois des personnages chantants. L’ensemble est donc sans doute classique, et ce n’est pas une insulte ; il est surtout très réussi.

La représentation : l’opéra est mis en scène par Katie Mitchell dans un décor de Vicki Mortimer qui évoque celui créé par Julia Hansen pour Hänsel und Gretel. L’action se déroule sur les deux tiers du plancher de la scène. Côté jardin toutefois, un tiers est réservé aux habillages et manutentions de décors, partiellement assurés par les rôles secondaires de John et Marie, le beauf et la sœur d’Agnès. Au-dessus, à l’étage, côté cour, un arbre dans une pièce, avec une fenêtre d’où Agnès se suicidera ; côté jardin, un bureau où des gens bougent au ralenti, dessinent (sera-ce le lieu où l’on fabrique le monde, qui évolue lentement aux yeux des hommes d’où les lenteurs de la progression des figurants ?) et côtoient des anges au torse nu. Cette scénographie pseudo-mystérieuse paraît inutile. Elle tend plus à distraire l’attention qu’à prolonger la réflexion induite par l’histoire que narre l’opéra. On lui opposera les lumières de Jon Clark, à la fois simples, efficaces et insérées dans la mise en scène (les personnages secondaires manipulant les lumières de la pièce où se déroule l’action). Reste que ce parasitage est plutôt bénin : pour une fois, la mise en scène ne prend pas le dessus sur l’histoire.

Les chanteurs peuvent donc s’exprimer avec le brio exigé par une partition qui les ménage très peu. La véritable vedette de l’histoire est Iestyn Davis, contre-ténor aux faux airs de Gad Elmaleh, dont on apprécie l’absence d’afféterie. La voix est sûre sur (ha, ha) l’ensemble de son registre, la diction est claire, le timbre est soutenu du début à la fin. Son jeu de scène est limité à l’impassibilité – par opposition au foufou qui se trouvait au centre du Re Orso -, mais il s’agit visiblement d’un choix induit par le livret et la musique – même si, quand le Garçon ment au Protecteur, on aurait pu imaginer une attitude un brin différente. Cette très belle prestation n’occulte en rien la qualité des autres solistes. Barbara Hannigan brille comme attendu, avec une voix idéale pour l’Opéra Comique : tantôt puissante dans les aigus, tantôt plus piano et cependant parfaitement audible dans les médiums. Christopher Purves, sosie de François Berléand, chante avec fermeté un rôle de macho ambigu parfait pour une tessiture de baryton ; on apprécie même que sa voix se brise opportunément aux moments de trouble, laissant le spectateur dans la délicieuse expectative du « tu penses que c’est fait exprès ? ». Et les rôles secondaires sont à la hauteur : Victoria Symmonds, ange et Marie, démontre une belle agilité vocale, une grande clarté de prononciation et un évident plaisir d’actrice lorsqu’elle devient la Carmen SM fantasmée par le Garçon pour sauver Agnès ; Allan Clayton, ange et John généreusement barbu, impose lui aussi la tonicité de sa voix, la précision de sa diction et une présence scénique qui attire le regard et mérite des bravos. Côté instrumental, si on regrette que, à son habitude, l’Orchestre philharmonique de Radio France se chauffe jusqu’aux dernières secondes avant la représentation, il joue sa partition avec un intérêt patent, porté par la direction très factuelle du compositeur – pas de grands gestes facétieux, tempi et départs sont privilégiés. Pour une première de reprise, le résultat sonne bien à notre oreille !

En conclusion, un opéra intéressant, des chanteurs irréprochables, pas de gros parasites dans la mise en scène : que demander de plus ? Peut-être juste signaler que, dans cet opéra anglais, fors l’orchestre, tous les intervenants sont anglais, and it’s great. Nevertheless, on peut en profiter pour regretter que, dans les opéras français produits en France par l’argent français, la présence d’un artiste hexagonal soit une exception.

Des étoiles dans les doubles croches

Retour de la pré-générale des concerts prévus à Saint-Louis en l’Île et à la Madeleine avec le Chœur et l’Orchestre de la Ville dirigés par Agnès Stochetti. Au programme, la Grande messe en Ut de Wolfgang Amadeus Mozart et la création du Messager des étoiles d’Hélène Blazy. Première dans un peu plus d’un mois. Le compte à rebours est lancé. Boum !

Salle Pleyel, 12 novembre 2013

Le Cleveland Orchestra au grand complet, avec Franz Welser-Möst en grand complet (en un mot). Cliquer pour agrandir la superbe photo de Josée Novicz.

Le second concert du Cleveland Orchestra s’ouvre par la Quatrième symphonie de Ludwig van Beethoven. Saute aux oreilles, dès la lente introduction, la qualité du travail : précision des attaques, caractérisation des mouvements, capacité à jouer ensemble en valorisant chaque pupitre lorsque le thème festonne d’instruments en instruments. On aimerait parfois entendre un orchestre plus dynamique, car il nous semble çà et là qu’il se laisse subjuguer et ensuquer par la beauté de son son (si si), au point d’avoir du mal à redémarrer. Mais cette critique, sans doute contestable, est de peu d’importance en regard de l’art que développe l’orchestre pour s’approprier les méandres beethovéniens (accents rythmiques, crescendos et descrescendos, tutti – solistes, modulations, reprises…). Le finale, pour le moins preste, donne à une salle très clairsemée un aperçu joyeusement virtuose de cette science clevelandiste (?).

Après la pause choucroute – bière nouvelle (pour les passionnés surtout), vient le gros morceau de la soirée : la Huitième symphonie de Dmitri Chostakovitch. Gros effectif, gros premier mouvement qui frôle la demi-heure, suivi de quatre mouvements qui, à eux quatre, dépassent les trente minutes : ambition et décalages sont annoncées ! Certes pas la plus accessible des symphonies, la Huitième convient cependant à merveille à l’orchestre de Cleveland, tant sa première moitié exige une capacité à soutenir l’attention par une sonorité grave, dense, et une bonne circulation du lead entre les pupitres. La phalange américaine excelle à ce petit jeu-là. La seconde partie, plus enragée, met en valeur la capacité de Franz Welser-Möst à tenir ses musiciens, à orienter leur énergie, à déclencher les justes fureurs au bon moment (très bel Allegro non troppo, avec ses gros unissons et sa rythmique perpétuelle joliment rendue). Les trompettes tonnent, l’orchestre gronde, et le Largo s’ouvre avec la noirceur requise avant que les bois aient derechef l’occasion de faire admirer leurs solistes (flûtes en tête). L’Allegretto final ménage de superbes contrastes explosifs avant la fin piano lancée par la clarinette basse, puis le superbe decrescendo presque statique qui clôt la composition. Tout cela est fait avec talent et précision… ce qui augmente la déception devant l’absence de bis, comme si l’orchestre avait épuisé ses réserves en une symphonie. Vue l’exigence de la bête, on aurait mauvaise grâce de s’en offusquer.

En conclusion, une belle soirée qui confirme la qualité d’un orchestre que les foules parisiennes ne s’empressent pas d’aller applaudir – mais qui a jamais dit que les foules avaient raison ?