Salle Pleyel, 16 février 2014 : Chostakovitch par Gergiev, 6/8

Beau programme pour ce nouvel épisode de l’intégrale symphonies-concertos de Dmitri Chostakovitch par Valery Gergiev et l’Orchestre du théâtre Mariinsky : le second concerto pour violon et le tube symphonique que constitue « la septième ». Pour les curieux, le concert est disponible ici jusqu’au 16 juin.

Comme souvent à Pleyel, l’accueil des ouvreuses dans la salle est perfectible : « un programme pour deux », selon la tête du client, pour économiser une photocop’ basique valable pour les trois concerts enchaînés par l’orchestre, ça mérite pas une hnouna, par hasard ? Tant pis, la salle est quasi comble – effet porte-drapeau de Sotchi ? concert de vacances ? approche de la Symphonie n°7, tube rare en concert ? Pourtant, on ne va pas zouker de suite. En effet, la première partie est constituée par le Concerto pour violon et orchestre n°2, le dernier concerto écrit par le compositeur et certes pas le plus facétieux. Dans une atmosphère inquiétante, Alena Baeva glisse entre les ombres de l’orchestre la silhouette brumeuse de son violon étonnamment grave. (Mouais, je sais.) Elle saisit l’auditeur par la plénitude de ce son, idéal pour rappeler qu’un artiste jouant avec partition n’est pas, par ce seul fait, moins émouvant qu’un soliste privilégiant le par cœur. (Voilà, c’est mieux.) L’orchestre répond à la vedette avec un son compact qui saisit l’auditeur à la fois dans les moments de tutti discrets (pianissimi extraordinaires) et dans les surgissements de solistes (bassons, cors impeccables, timbales en écho…). À son habitude, Valery Gergiev laisse se dilater les passages lents, et pas que pour recoiffer les trois poils qui persistent sur son caillou, son tic nadalien préféré : il offre ainsi l’occasion de savourer ce son Mariinsky… et le surgissement des fulgurances virtuoses de la violoniste. Alena Baeva se promène dans cette œuvre avec une aisance technique qui lui permet de donner de la vie, notamment dans ses cadences, à une partition par ailleurs un brin austère et peut-être un peu trop distendue pour séduire autant que ses plus beaux passages y inciteraient.

En l’absence de bis, mais après un entracte Pepito-Orangina (voire champ’ au bar pour les plus classieux), la seconde partie projette la Symphonie n°7 dite « Leningrad », feat. le simili-boléro le plus célèbre après celui de Maurice Ravel (ostinato de caisse claire et crescendo monumental de l’orchestre). Comme souvent avec DSCH, il est sans doute pertinent de faire abstraction de ses déclarations programmatiques, promptes à lécher l’entre-fesses du plus fort (selon les moments, cette composition dénonçait la folie Hitler ou la rage Staline). Les déclarations conjoncturelles de l’artiste, faut bien vivre, passent ; reste une composition ambitieuse, d’environ 1h20, articulée en quatre mouvements, dont le premier pèse quasi demi-heure. Valery Gergiev semble derechef y imprimer sa marque : une volonté d’élargir les tempi lents, jusqu’à parfois donner l’impression d’en faire des tempi longs. Il laisse ainsi au son la possibilité de s’exprimer – puissante beauté des contrebasses ; finesse des bois solistes, piccolo en tête. Cette option, exigeante pour l’auditeur, n’exclut certes pas toujours d’étranges impressions de manque de justesse dans les aigus des violons I à découvert, ou de départs perfectibles ; toutefois, comme ces errements inhérents au concert – et au mauvais esprit de certain auditeur – sont minuscules et rarissimes, le choix du chef permet surtout de profiter d’une phalange qui connaît son smash hit sur le bout des doigts, jusqu’à réussir des nuances magnifiques, du très doux au fortissimo, en passant par des strates mf superbes.

En conclusion, même si l’on aimerait parfois moins de retenue ou de solennité, disons : plus de dynamisme et d’énergie dans les parties paisibles, impossible de ne pas être saisi par la puissance, la musicalité et la maîtrise du Mariinsky. Vivement ce lundi 17 février pour la suite de l’intégrale !

Casino de Paris, 11 février 2014 : Juliette

Valérian Renault : tel est l’heureux élu chargé de faire la première partie de Juliette. Loin de la virtuosité déjantée et tellement originale de Katrin Wald’teufel, le jeune beau gosse, aux allures de Choriste tardif jouant dans un film avec Louise Bourgoin, propose un solo guitare-voix sans grand intérêt. On aime son projet d’autobashing (« de toute façon, moi, je fais des chansons pas drôles, je préfère vous prévenir »), mais, du coup, on est déçu qu’il en fasse une, de chanson plutôt drôle, sur le thème du « J’ai rien fait aujourd’hui » cher à Yannick Le Nagard. L’ensemble n’est pas sans qualité, notamment dans le jeu sur les différents types de voix ; mais nous n’y trouvons pas l’originalité, les idées choc ou la mélodie imparable dont nous aurions besoin pour être séduits.

Après la pause où nous échangeons de profonds propos avec nos voisins de hall (« où avez-vous trouvé ces sandgviches Carrefour ? / – Ben… à Carrefour. / – Ah oui, pas con »), parmi lesquels on aperçoit Roselyne Bachelot, déjà présente à Pleyel le 8 février, Juliette prend la main.

Le concert s’ouvre sur le « Petit musée » qui inaugure aussi le nouvel album. Le spectacle s’articule ensuite, hélas, autour d’une thématique, comme les précédents. Cette fois, Juliette se transforme en commissaire, ce qui sera prétexte à des sketchs souvent longuets et à des intermèdes incluant des génériques de séries polardeuses, de l’Inspecteur Gadget à Maigret en passant par moult autres dont « Faites entrer l’accusé » (belle sortie finale).

Pour la set-list, outre l’intégrale du nouvel album, Nour (dont la reprise hard de « L’éternel féminin »), Juliette pioche un p’tit peu dans son si riche répertoire, d’où elle extrait notamment l’excellent « Un monsieur me suit dans la rue ». Elle s’essaye aussi à la grivoiserie avec « Bijoux de famille », « une commande de Thierry Mugler », stipule-t-elle, laissant aux fans le soin d’apprécier l’autopompage pornographique pratiqué sur la musique et le thème de « Bijoux et babioles ». Très enveloppée, et qui plus est enveloppée de six musiciens, feat. Franck Steckar à la batterie, Karim Medjebeur aux claviers et l’excellent Didier Bégon à la guitare, honteusement sous-utilisé, la chanteuse déroule son spectacle avec bagout et astuce. Pourtant, malgré l’aura de la chanteuse, il faut reconnaître que les défauts sont patents : les arrangements ne convainquent guère (une formation resserrée aurait sans doute mieux fonctionné, en témoigne le bis sur « Tu ronfles », plus émouvant malgré le sabordage du riff sifflé) ; les sketchs policiers des musiciens paraissent souvent inutiles ; les messages appuyés pour le consensus mou (les homos sont gentils, la Manif pour tous c’est des salauds, Sarkozy est un nain qui ressemble à Mimi Mathy – hé, rilakse, tu t’es vue, ma grosse ?) décontenancent par leur démagogie, alors que la chanteuse peut prendre position de façon bien plus séduisante, que l’on partage ou non ses opinions (« Nour » pro-euthanasie) ; physiquement, la chanteuse paraît à court de souffle et à court de voix (les auto-reprises sont souvent parlées, les parties chantées souvent modifiées) ; de nombreux « trous » ou signes de spectacle-en-rodage, y compris le fait que les musiciens soient fréquemment plongés dans leurs partitions, sont à déplorer – soyons mesquins : à cette dose d’errements, le côté sympathique et vivant du tour de chant, menacé par moments d’être un trou de chant, n’est pas tout à fait compatible avec le prix des places (jusqu’à 60 €, soit quatre cents boules, pour les vieux dans mon genre).

En conclusion, c’est toujours un plaisir de retrouver Juliette, dans sa fragilité sporadique comme dans sa gouaille inspirée parfois de François Morel aux paroles (« Jean-Marie de Kervadec ») ; mais l’évolution du personnage, plus orthoPS que jamais, et de la qualité des spectacles (moins de musique, moins de perfection, plus de parasite) peut décevoir les fans de chansons peu sensibles à la doxa obligatoire… et inquiets de voir cette artiste exceptionnelle s’obésifier.

Salle Pleyel, 8 février 2014 : Bryn Terfel

Bryn Terfel, Gareth Jones et, discrète, la jeune prodige de l’ONB, Sylvia Huang. Photo : Josée Novicz.

Bryn Terfel, l’un des barytons-basses vedettes, a averti son public depuis plusieurs mois : finis, pour lui, les grands opéras. Désormais, il se produira surtout en récital, genre sans doute plus rémunérateur et assurément moins gourmand en temps. Le semi-retraité est venu à Paris célébrer sa reconversion avec l’Orchestre national de Belgique, dirigé par Garet Jones. Nous y étions.

La première partie du concert joue sur la diversité des compositeurs et des humeurs. L’orchestre lance le bal avec l’ouverture de Don Giovanni, enlevée sans brio excessif mais avec efficacité : les contrastes d’atmosphère sont bien rendus (même si, par goût personnel, on aimerait plus de nuances et de différenciation entre les caractères de cette pièce liminaire) ; ils préparent pertinemment l’entrée en scène de la vedette, venu chanter l’air phare de la trahison de Leporello, « Madamina, il catalogo è questo ». Le valet y énonce et dénonce tout à la fois le catalogue des maîtresses de son maître, avec une verve bouffe que traduit l’iPhone du chanteur, présentant quelques-unes des mille et trois conquêtes espagnoles – en attendant mieux – de son patron. L’effet serait sans doute lourdaud si le chanteur ne prenait garde à soigner les détails vocaux. Ainsi, les dérapages volontaires sont sertis dans une ligne qui s’amuse des difficultés (souffle, variété de timbres, netteté des attaques et liberté de l’interprétation). D’emblée, le public est conquis, et le ton de la première moitié du récital est donné. Ce que confirme le bref intermède proposé par Bryn Terfel pour préparer le public à l’air suivant, d’une humeur beaucoup plus sombre : « Io ti lascio, oh cara, addio ». « Pour moi, ce ne sera pas difficile », admet le Gallois qui avoue l’avoir mauvaise après que son équipe de rrrru(g)by s’est, dans l’après-midi, fait écraser par l’équipe d’Irlande pour la deuxième journée du tournoi des Six-nations.

En deux airs, avant de profiter de la célèbre « polonaise » de Tchaïkovski pour prendre un peu de repos, l’artiste parvient à poser l’enjeu de la soirée (ni un opéra, ni une simple succession d’airs : un récital choisi et incarné), et à séduire par une voix puissante, charnelle et joueuse. Suivent deux tubes extraits du Faust de Gounod, piochés dans le catalogue de Méphistophélès : « Le veau d’or » et son inquiétante allégresse vouant l’humanité à se battre « au bruit sombre des écus » (contraste subtilement rendu par le flippant Terfel) ; puis « Vous qui faites l’endormie », sur l’art de savoir à qui donner un baiser. La leçon est un peu tardive pour Marguerite, mais le contraste fonctionne encore et permet au chanteur de jouer librement de sa voix. En effet, loin de chercher systématiquement le beau son, il n’hésite pas à faire primer par moments l’expressivité sur la jolie musique, avant que sa technique parfaite ne saisisse l’auditeur par un retournement de style spectaculaire, prouvant que ces dérapages sont volontaires et contrôlés d’amont en aval. Après l’ouverture de Nabucco, c’est encore cet art de l’interprétation – et non de la simple exécution – qui entraîne l’adhésion du public. Bryn Terfel intervient avant de se lancer dans « Ehi! Paggio!… L’Onore! Ladri! » pour avouer qu’il aimerait chanter Falstaff à Paris, ne serait-ce que pour battre le record de fois qu’un artiste a chanté Falstaff dans le monde entier. Comme Anne Sylvestre, l’honneur, ça fait bien rire Falstaff, qui n’en voit l’usage ni pour les morts, ni pour les vivants. Bryn Terfel en rajoute dans le cabotinage et le gag (en écho au texte, il interagit avec le chef et le premier violon pour leur demander si l’honneur peut leur remettre un cheveu ou un tibia en place), mais cet accès de bouffe est cohérent avec l’air. En fait, l’artiste en rajoute – sans perdre le fil de la justesse et de la finesse interprétative – afin de donner du sens à un air qui, sans cela, ne serait qu’un exemple de virtuosité, mais, avec, devient un mini-opéra. Les hourrah de la salle signalent peut-être l’efficacité du comédien, mais celle-ci n’est appréciable que grâce à la sûreté du musicien. Les deux mélangés sont un délice.

La seconde partie du concert est annoncée 100% wagnérienne. Autant dire que le cabotinage disparaît donc d’un coup. On va moins rigoler. Beaucoup moins. Et alors ? Après un prélude (Lohengrin, III) exécuté vaillamment par l’orchestre (beaux cuivres, contrastes plus travaillés que pour le Mozart liminaire, malgré un léger manque de puissance et d’énergie à notre oreille), Bryn Terfel revient pour un extrait des Maîtres chanteurs de Nuremberg, le célèbre « Was duftet doch der Flieder ». Loin du Wagner tonitruant, cette ode à l’insaisissable (« Il n’est point de senteur pareille à celle des lilas, mais comment la saisir et la dire ? » demande en substance Hans Sachs) remet clairement les choses en place : non, Bryn Terfel n’en a pas fait des tonnes en première mi-temps pour masquer un déficit de travail ou de voix. Ce premier air le surprouve (?) en saisissant d’emblée l’auditeur : pianissimi sublimes, diction aux petits oignons, aisance dans l’ensemble du registre… Même l’orchestre semble suspendu à la gorge de la vedette tant ce qui est produit est splendide.

La romance à l’étoile de Tannhauser confirme la puissance d’émotion que Wolfram peut dégager, malgré un texte saturé de clichés (en allemand sans sous-titre, c’est un chouïa moins grave pour les non-germanophones de ma trempe) en évoquant cette « nuit, prémonition de la mort » où brille l’étoile qu’il invoque. Et évoque. Et convoque. Bref, bien que l’ultragrave ne soit pas son registre de prédilection, le baryton bouffe a résolument muté en basse prenante, riche et quasi profonde, que font respirer les battements des vents, les frottements légers des vents et les ploum-ploum harpistes. La « Chevauchée des Walkyries » remet le feu aux poudres. Certains cuivres semblent parfois « limite de rupture » ? Tant pis, le tempo allant et le rythme bigarré de cette pièce préparent plutôt bien l’arrivée de Wotan pour « Leb wohl, du kühnes, herrliches Kind! ». Dans cet air kolozzal, le boss des dieux sacrifie sa fille préférée, coupable de désobéissance aux ordres de bobonne. Après l’adieu, tonne l’invocation de Loge, dieu du feu, chargé de faire jaillir le brasier qui protègera la Walkyrie des minus. Bryn Terfel, qui connaît ce long morceau de bravoure mieux que sa poche, l’interprète pourtant avec un soin et une incarnation remarquables. Certes, l’orchestre, honnête et concentré, paraît un peu court pour rendre la solennité du moment ; reste la puissance d’un chanteur capable, malgré la difficulté de ce finale, de communiquer tant l’affection et la tristesse d’un père tourmenté (il a aussi choisi de trahir la fille qu’il abandonne, quand même) que la maîtrise tellurique des éléments du Grand Schtroumpf. Selon le mot à la mode, c’est superlatif.

D’autant que, pour ne pas quitter ses admirateurs sur une note trop dramatique, Bryn Terfel enfourche en bis un dernier air faustien, en l’occurrence le méphistophélique « Son lo spirito che nega » d’Arrigo Boito, un air qu’adoraient les chiennes de son père car des sifflements le ponctuent. Ce bonus le confirme : à son sens époustouflant de l’interprétation, à la puissance savamment dosée de sa voix, à la variété des tempéraments qu’il affiche et à la musicalité qu’il dégage dans le répertoire farcesque comme dans les airs les plus dramatiques, Bryn Terfel ajoute une simplicité apparente « à la galloise » et un savoir-faire scénique patent. La présence massive du public venu applaudir l’artiste souriant à sa sortie de scène traduit in fine l’efficacité de cette performance musicale et scénique.

En conclusion : hats off, man. Et bonne chance au Pays-de-Galles pour le prochain ma(t)chchch !

L’autre Sotchi

Y en a qui sont à Sotchi. Moi, j’ai passé mon premier week-end à la tribune de l’église Saint-Christope de Créteil. Un autre style. Cliquez sur les images pour plus d’émocheune.

- Saint-Christophe victime de l’antichristianisme : pas le droit de traverser.

- Le sens très catho de l’éclairage improvisé.

- Dangereux. Dans le bordel de la console, doit-on voir un sens de l’accueil ou une mise à l’épreuve de la tentation ?

- La plaque de fierté. Même si l’orgue a pas mal évolué depuis…

- Toujours plaisant : sur fond orange, la menace antivol, « veuillez laisser les partitions pourries des chants de merde sous peine de mort ». Dit comme ça, ça passe. Mais bon.

- Parmi les jeux disponibles, on apprécie ce jeu très Guy Roux, le Cristaline.

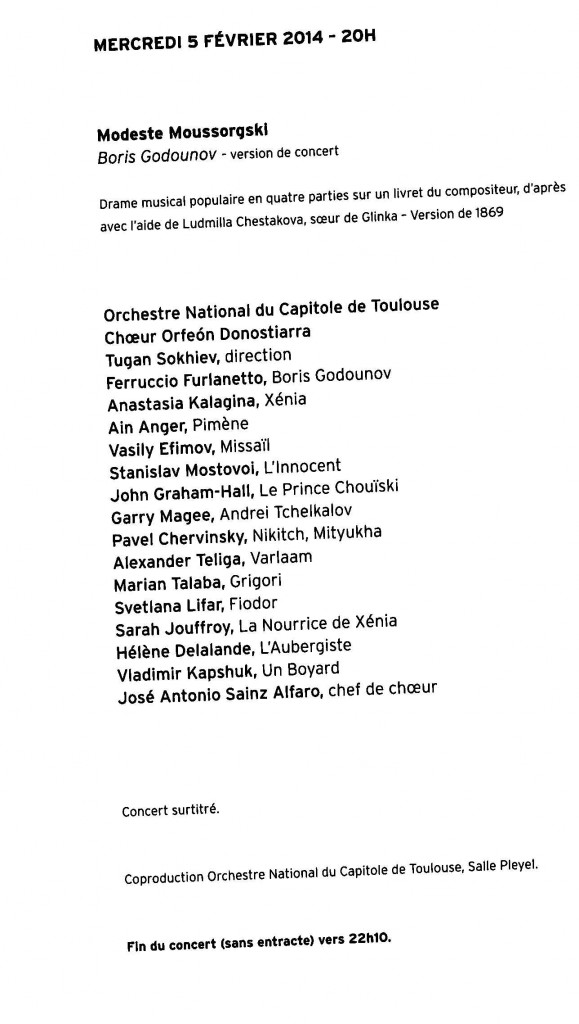

Salle Pleyel, 5 février 2014 : Boris Godounov

« Boris Godounov » à Pleyel. John Graham-Hall (Chouïsky), Ain Anger (Pimène), Ferrucio Furlanetto (Boris), Anastasi Kalagina (Xénia) et Marian Talaba (Grigori). Photo : Josée Novicz.

C’est désormais une tradition : l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, emmené par Tugan Sokhiev, vient faire une escale à la salle Pleyel pour y donner un opéra en concert. Cette année, c’est la première version de Boris Godounov. Bien que non-tabacophile, nous y fûmes.

L’histoire : à la fin du seizième siècle, Boris Godounov est porté au pouvoir « par le peuple » et surtout parce qu’il a assassiné l’héritier de sept ans. Grigori, un jeune moine, décide de venger l’enfant. Méfiantes, les autorités se lancent à sa poursuite. Réfugié en Lituanie, il revient, menaçant, avec une troupe d’usurpateurs. Boris, perturbé par cette nouvelle et troublé par son crime, meurt d’effroi en implorant le pardon divin et le trône pour son fils.

La représentation : même dans la version de 1869, moins spectaculaire que la version ultérieure, l’opéra de Moussorgski prête à grand spectacle : chœurs spectaculaires au début puis çà et là, genres différents (drame, burlesque, émotion…), grand orchestre avec cloches et effets carillonnants, ensembles et contrastes. C’est sans doute cette attente emphatique qu’il fallait oublier pour apprécier le concert donné à la salle Pleyel. Après un début tonique, qui rend difficilement audibles les premières interventions des chanteurs, Ferrucio Furlanetto (Boris) en tête, l’orchestre se contente d’assurer un service routinier, plutôt propre mais jamais émouvant. On aimerait que l’orchestration chante un peu plus, que les trouvailles d’orchestration (récurrentes timbales piano, par ex.) nous emportent davantage. Pourtant, nous n’arrivons pas à nous laisser séduire. Les leitmotivs sonnent factices, les tutti manquent de souffle, et les voix semblent à l’avenant.

À commencer par le Chœur Orfeón Donostiarra. Sa première intervention, niaise, séduit car elle mime la soumission du peuple, censé manifester un enthousiasme de pacotille. Or, ses interventions suivantes, en ensemble ou par pupitres (femmes / hommes), manquent de percussion. Cela sonne juste, et c’est déjà une belle chose ; mais expressivité et puissance paraissent perfectibles.

Les solistes participent de cette impression d’avoir affaire à une représentation « bien mais sans plus ». Après des débuts timides, Ferrucio Furlanetto fait sonner sa voix. Là encore, les notes sont là, mais l’Italien ne compense pas son originalité (une voix non typiquement russe ayant la légitimité de chanter un rôle aussi caricatural, chic !) par une qualité différente. Sa mimique récurrente (se prendre la tête dans les mains en s’inclinant) donne une idée du manque d’expressivité que l’on pourrait lui reprocher, par-delà une technique sûre et une voix qui ne rompt pas. Assurément, ce Boris-ci ne parvient pas à nous saisir et à nous bouleverser, moins même qu’Ain Anger, tonnant Pimène, ou Marian Talaba, plus farfadet qu’inquiétant mais impeccable Grigori. Sera-ce le fruit d’un casting correct (beaucoup, de Ferrucio Furlanetto à Garry Magee, ont l’habitude de chanter cet opéra) et d’un manque de travail en commun ? Le fait est que les seconds rôles, à l’instar de la vedette, sont tous acceptables, mais rares sont ceux qui séduisent vraiment grâce à une voix plus marquante que les autres (très sûr Pavel Tchervinsky, bref mais expressif Stanislav Mostovoi en Innocent…). Certes, émouvoir en concert est plus difficile que toucher dans une version mise en scène. Toutefois ce nonobstant quoique, vu le savoir-chanter des zozos sur scène, c’est tout de même dommage.

Marian Talaba (Grigori), Sarah Jouffroy (La nourrice), Hélène Delalande (L’aubergiste), Anastasia Kalagina (Xénia) et Stanislav Mostovoi (L’innocent). Photo : Josée Novicz.

En conclusion : en dépit d’une composition qui invite au souffle et au vertige (le grand dictateur mis à bas par la peur d’un fantôme d’enfant…), malgré des moyens considérables (chœur mixte, grand orchestre, quinze solistes !), le grand frisson n’était pas au rendez-vous ce mercredi soir à Pleyel. Malgré le plaisir d’entendre une telle pièce et le snobisme qu’il y a à repartir déçu d’une telle débauche de talents, c’était, as far as we are concerned, décevant comme un mauvais mille-feuilles : prometteur, mais chpoufi en bouche.

Court mais trage, hic

Plus bref que bref, il y a brf.

Ce sera tout pour ce soir. Enfin, tt pr ce sr.