Salle Pleyel, 13 novembre 2014

Bientôt tonnera le scandale absolu de la gabegie que constitue la Philharmonie de Paris : 400 millions d’euros dépensés pour rien, sinon le bénéfice de Bouygues et consorts, des sociétés d’étude et des destinataires des rétrocommissions que l’on suppute énormissimes. Bientôt, donc, la salle Pleyel cessera, par exigence de l’État, de diffuser de la musique classique. Ça a même un nom, ça s’appelle la « déclassification ». S’il y a une raison pertinente d’exterminer les ministres socialistes de la culture et la maire socialiste de Paris, en voilà une belle.

Par chance, ce 13 novembre, abonné fan de cette salle, je fus invité à jouir d’un dernier concert donné par l’Alma Chamber Orchestra, une phalange composite et provisoire dirigée par la famille de l’industriel Boudemagh (Zouhir, Sabrina et Misha sont aux premiers postes de l’organigramme) et, musicalement, sous la baguette de Lionel Bringuier. Programme joyeux, sans chichi mais bien construit. Dès la première partie, l’Ouverture d’Egmont du sieur Ludwig van Beethoven propose un apéritif solennel et, sinon spectaculaire puisqu’on l’a connu plus percutant, du moins sobre et propre. C’est la ligne de netteté choisie par le chef pour la Symphonie n°4, dit « Italienne », de Felix Mendelssohn : à défaut de tonitruant, du net. Les musiciens s’amusent donc plus dans les mouvements rapides (aisance des violoncelles, virulence des cordes dans la fugue finale) que dans les mouvements lents, un peu mous à notre goût). L’ensemble reste agréable, ce qui n’est pas une insulte, avec de belles interventions des quatre cors, notamment au troisième mouvement, par opposition à la synchro bois/vents par moments perfectible.

Après la pause bien agréable, quoi ? taboulé-bière mais c’est pô la question (enfin, cocktail pour les invités des sociétés ou de la République), la seconde partie propulse la Symphonie en ut majeur de Georges Bizet. Belle ouvrage de l’orchestre, même si l’on eût aimé plus de tensions voire de fureurs ponctuelles. L’ensemble démontre que les membres de l’orchestre ne sont pas des rigolos, et que Lionel Bringuier sait tenir son monde – même en cas de dérapage attendu des deux cornistes dans l’adagio (un pouët défaillant n’a jamais rien de honteux : l’ensemble est précis, beau et même impressionnant dans les nuances intermédiaires). Un bis de haute tenue ose conclure le concert sans esbroufe ; c’est osé, musical et plutôt poignant.

En conclusion, un beau moment dans une belle salle. Et une question : pourquoi fûmes-nous invités, pour la première fois après plus de cinq ans d’abonnement dans cette salle ? On n’ose penser que la présence d’Anne Gravoin, Mme Manuel Valls dans la vraie vie, premier violon et « directrice artistique » de l’ensemble, justifie cette générosité afin de remplir la salle. Quand bien même ce serait le cas, je n’aurais nulle honte à avoir bénéficié de ce moment intelligent et fort agréable.

Non mais.

Tosca à l’Opéra Bastille

C’est entendu, l’Opéra de Paris n’est pas près de reprogrammer des créations d’opéra contemporain. L’annulation de spectacles moins mainstream que d’autres témoignent d’une prudence digne d’un petit opéra de province (alors que, en province, certains osent bien plus). La longuissime suite de dates pour Tosca va dans ce même sens, mais j’m’en fous, moi, j’avais jamais vu cette œuvre, alors bon.

L’histoire : acte I (45′), Floria Tosca (Béatrice Uria-Monzon), cantatrice de son état, est jalouse parce que Mario Cavaradossi (Massimo Giordano) parlait avec quelqu’un dans la chapelle où il réalise une fresque. En fait, il ne parlait pas avec une fille mais avec Cesare Angelotti (Carlo Cigni), tout juste en cavale. Alerté, le grand méchant baron Scarpia (Sebastian Catana) débarque, mais un peu tard. Tant pis, il se promet de choper l’évadé, le traître et sa superbe fiancée. Acte II (40′), Scarpia chope Tosca quand elle sort de scène. Dans la pièce toute proche, il fait torturer son mec pour savoir où est l’évadé. Afin de préserver son chéri, Tosca accepte de coucher avec Scarpia. Mais à deux conditions : un laisser-passer pour elle et son fiancé, et la promesse que son fiancé ne sera fusillé qu’avec des balles à blanc, pour garder les apparences. Scarpia accepte, signe les papiers, et se fait poignarder quand il veut consommer. Acte III (25′), le meurtre étant caché, Tosca peut rejoindre son homme avant la fausse fusillade. Sauf que Scarpia avait quand même prévu une vraie fusillade. Cavaradossi meurt donc, et le meurtre du tyran est révélé dans la foulée. Partant, Tosca file se suicider – hors scène, hélas.

André Heyboer, Carlo Cigni, Sebastian Catana, béatrice Uria-Monzon, Massimo Giordano, Éric Huchet, Andrea Nelli et Luciano Di Pasquale. (Photo : Rozenn Douerin)

La production : dans un décor saturé par une énorme croix praticable au I avant de surplomber les actes suivants, les chanteurs évoluent sans véritable direction d’acteur. C’est dommage car la mise en scène de Pierre Audi nous épargne les conneries habituelles (pas de soldats nazis, pas de femmes jouées par des acteurs chibre à l’air, pas de tanks à Marengo : on a les réjouissances que l’on peut). Les lumières de Jean Kalman donnent un peu de chair à l’acte III, dont on imagine qu’il n’a pas été très long à régler – trois équipes de chanteurs se succèdent dans les rôles pour l’ensemble des représentations, ceci expliquant peut-être la faiblesse de cela. Rien, donc, d’horripilant, et cependant, quelle déception devant le manque d’incarnation des personnages ! Rarement l’on vit chanteurs si peu concernés par leur composition. Sebastian Catana, après un premier acte quasi inaudible, joue certes les patibulaires patauds mais à coffre au II ; Béatrice Uria-Monzon montre que, à défaut d’avoir l’étoffe d’une mémorable Tosca (c’est un peu court dans certains passages de tessiture), le rôle ne lui échappe jamais totalement. Toutefois, deux castés se détachent joyeusement du lot : Massimo Giordano, spectaculaire dans chacun de ses airs (quel premier air magnifique ! quelle constance à chacune de ses interventions !), séduit par la perfection de sa voix… mais déçoit par son manque de charisme scénique ; à l’inverse, Carlo Cigni, en évadé mal dans sa peau, rôle secondaire mais important, manque peut-être de temps pour séduire mais convainc par son jeu d’acteur, ce qu’il n’avait pas fait un an auparavant. Dans l’ensemble, le plateau est digne (l’éternel troisième rôle des grandes scènes, qui mérite sans aucun doute mieux, Éric Huchet, fait le travail, comme Luciano Di Pasquale, André Heyboer et, brièvement, Andrea Nelli), le chœur réduit aux utilités ne déçoit pas, l’orchestre travaille sans excès de zèle (décalage bois-vents audible dès l’ouverture, sans conséquence sur la suite), et la représentation se passe sans encombre, sans miracle non plus. Avec un beau regret : pourquoi pas plus de Français en France ?

En conclusion : après tant de productions scandaleuses, on est heureux de pouvoir profiter d’un opéra version grand public, oui, mais qui ne crache pas du je-m’en-foutisme-et-yé-t’encoule-en-faisant-n’importe-quoi, façon Clara Halter, cette garce sponsorisée dégueulassement par l’État français, comme gage d’artistisme. Musicalement et dramatiquement, il faut espérer que l’on a vu et entendu mieux, plus risqué, plus prenant, pour cette pièce ; mais, à l’ère actuelle de l’Opéra Bastille, on a envie de dire, presque honteusement, que, malgré le manque d’engagement de la plupart des acteurs et scénomanes, l’on a passé une belle et intelligente soirée. Youpi.

Grodico redébarque sur RFI

« Quelqu’un de formidable est quelqu’un qui vous aime ? C’est un peu réducteur.

« Quelqu’un de formidable est quelqu’un qui vous aime ? C’est un peu réducteur.

– Moi, j’ai du mal à trouver que quelqu’un est formidable s’il me prend pour de la merde. »

Si vous aussi vous voulez défendre Justin Bieber et m’entendre parler de mon dernier livre, version censurée et ravaudée par RFI (Yvan Amar n’a pas aimé que je dise du mal de Najat Vallaud-Belkacem, donc il l’a fait couper au montage alors que la session devait être enregistrée « dans les conditions du direct »), c’est par-là.

Fiat lux et fiat Panda

A y est, ai récupéré les premiers exemplaires du Point de vue du panda, que l’on peut commander ici même. Évidemment, comme j’ai dû publier une vingtaine de livres, maintenant, voir paraître – enfin – un nouvel opus, ça ne me fait rien. Rien de rien. Puisque j’vous l’dis. Désolé, les rageux, je maîtrise mes émotions avec une froideur toute professionnelle.

A y est, ai récupéré les premiers exemplaires du Point de vue du panda, que l’on peut commander ici même. Évidemment, comme j’ai dû publier une vingtaine de livres, maintenant, voir paraître – enfin – un nouvel opus, ça ne me fait rien. Rien de rien. Puisque j’vous l’dis. Désolé, les rageux, je maîtrise mes émotions avec une froideur toute professionnelle.

HA HA HA HA HA HA (etc.) !

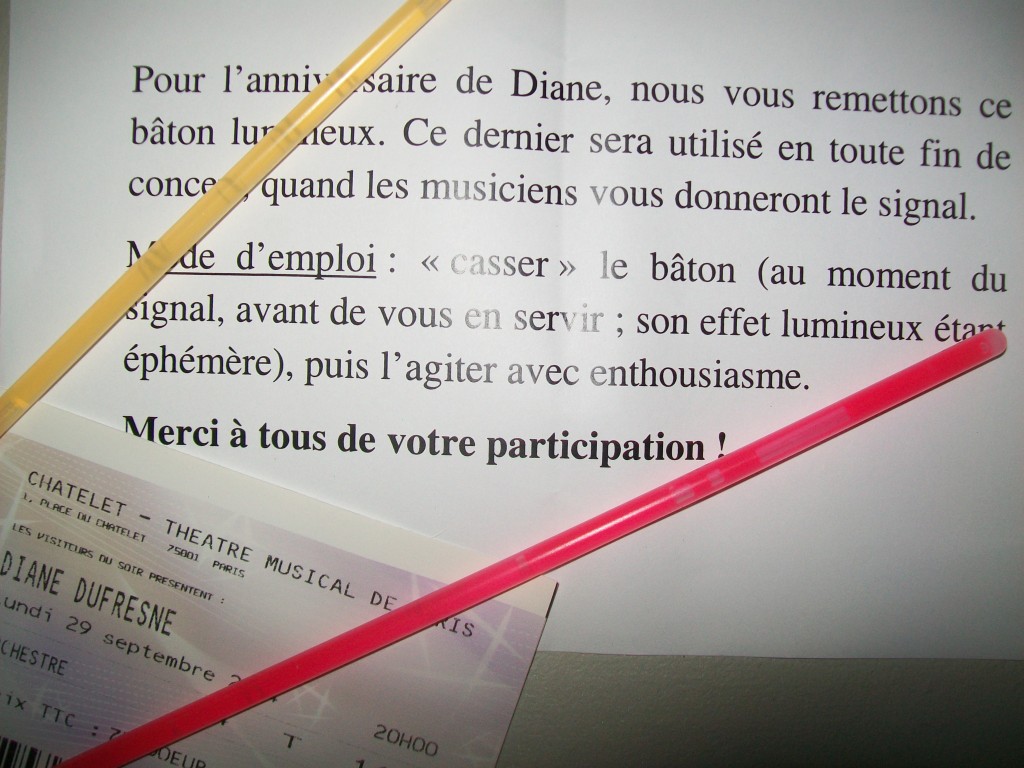

La 4D, ou la double déception Diane Dufresne

Pour ses 70 ans, Diane Dufresne revient à Paris avec un spectacle nouveau. Une habitude. On l’avait acclamée, mal entourée et fragile mais irrésistiblement tarée mentale dans des arrangements technoïdes. On l’avait portée aux nues, malgré une agaçante faune très très très sensible qui composait l’essentiel du public, alors qu’elle était associée cette fois à Gérard Daguerre seul au piano, et proposant un double répertoire Dufresne / Weill aux Bouffes du Nord – un récital impressionnant, ambitieux et intime, il y a déjà six ans. Cette fois, le concept fait craindre le pire : un orchestre à cordes. Tant de vieux groupes sont revenus avec des musiciens classiques pour masquer leurs faiblesses ou leur manque d’inventivité… Qu’en serait-il de la diva québécoise ?

Pour ses 70 ans, Diane Dufresne revient à Paris avec un spectacle nouveau. Une habitude. On l’avait acclamée, mal entourée et fragile mais irrésistiblement tarée mentale dans des arrangements technoïdes. On l’avait portée aux nues, malgré une agaçante faune très très très sensible qui composait l’essentiel du public, alors qu’elle était associée cette fois à Gérard Daguerre seul au piano, et proposant un double répertoire Dufresne / Weill aux Bouffes du Nord – un récital impressionnant, ambitieux et intime, il y a déjà six ans. Cette fois, le concept fait craindre le pire : un orchestre à cordes. Tant de vieux groupes sont revenus avec des musiciens classiques pour masquer leurs faiblesses ou leur manque d’inventivité… Qu’en serait-il de la diva québécoise ?

Disons-le d’emblée, c’est un échec. Orchestre à cordes techniquement parfait ; pianiste compétent à défaut d’être charismatique, créatif ou spectaculaire ; chef-tromboniste aux faux airs de Jérôme Guedj ; mais surtout, boîte à rythme (discrète, il est vrai), à laquelle on peut adresser deux reproches : montrer que les arrangements ne tiennent pas sans cette piètre béquille ; et être absolument scandaleuse quand les premières catégories sont facturées 150 euros, ce qui doit laisser quelque monnaie pour rémunérer un batteur. Or, je l’admets, quand je viens au concert, j’aime bien entendre des musiciens vivants. J’ai ainsi cessé d’être client de Michèle Bernard depuis que j’ai assisté à un concert à l’Auditorium Saint-Germain où la basse qui l’accompagnait était enregistrée. Des bande-sons, en tant qu’auditeur et en tant que musicien, pour des prix de place élevés, je trouve ça dégoûtant.

Mais l’équipe de Diane Dufresne a voulu faire les choses en vaste. D’où, en sus, des vidéos projetées sur un grand écran en arrière-scène. Ça aussi, faut arrêter. Car l’idée est d’autant moins bonne que, d’une part, elle n’est pas utile au propos scénique (aucune interaction, c’est juste au cas où les spectateurs craindraient de s’emmerder, je suppose) ; et, d’autre part, les vidéos sont, euphémisme, consternantes : des chevaux qui galopent ou se cabrent en noir et blanc, une fausse 3D aux couleurs synthétiques, des animations de spirales sur un fond de ciel nuageux – grotesque et cacateux. Voire nauséeux, quand la Terre et les planètes tournent dans différents sens. Pénible, assurément.

Reste l’essentiel, la musique. Et là, Diane Dufresne ose : elle aurait pu écouter Elton John en laissant passer les clowns, rencontrer l’homme de sa vie ou louer le gars d’bicycle en hôtesse de l’air. Au contraire, hormis un « Oxygène » où on sent qu’elle est prête à fumer l’hélium comme la lionne qu’elle est, elle opte pour trois directions : l’écologie gnangnan cucul, surabondante ; les covers supposées hype (Bashung pour ouvrir le concert, Zazie) ou popu (Jonasz, dont on aurait préféré entendre « J’vieillis », joliment écrit pour la star, plutôt que la joliment efficace mais désormais scie pour télécrochet « J’aimerais te dire que je t’attends ») ; et les chansons de ses derniers albums (« Que », extrait du déroutant et palpitant disque dual de 1997, et surtout des extraits du pas très enthousiasmant Effusions de 2007, avec « Partager les anges », « J’t’aime plus que j’t’aime », « Psy quoi encore », « L’été n’aura qu’un jour », etc.).

La première déception Diane Dufresne naît doublement de là : le répertoire n’est pas au niveau de cette interprète exceptionnelle ; et les arrangements n’arrangent rien. Ils sont plats, traînants, sans intérêt, farcis aux intermèdes instrumentaux sans doute imposés pour le repos de la vedette mais, et cela est inexcusable, d’une nullité incroyable – oh ! ce « Belle qui tiens ma vie » insupportable même sans quinte juste ! oh ! cette fausse fugue façon Piazzolla qui accouche d’une limace ! oh ! cette interminable série de reprises façon Barber endormi ! Alors stipulons-le pour son agent-producteur qui semble en douter, Diane Dufresne, ce n’est pas seulement une chanteuse aux coiffures – signées Mme Barrette – et aux robes incroyables, qu’elle porte avec une spontanéité propre et nette ; c’est surtout une boule d’énergie musicale et créative, qui se trouve ici figée, engoncée, désamorcée, vitrifiée dans une poupée à qui on a retiré les piles qui lui permettent de s’exprimer.

La seconde déception Diane Dufresne arrive alors. Certes, la grande dame donne souvent l’impression de rester le nez collé sur son prompteur (qui n’est peut-être pas un prompteur, mais qui laisse en tout cas penser que la vedette ne chante pas pour les gars du fond du second balcon… ou du fond de l’orchestre). Et pourtant, il n’y a pas grand-chose d’autre à lui reprocher. Vocalement, elle fait ce que doit, sachant astucieusement compenser les mutations de l’âge, mais sans rien rabattre de l’intensité de l’interprétation : ses « secrets » restent incroyablement secrrrrrets, ses « secondes imprécises » sont « imprécizzzzzzzes » jusqu’au bout. La Diane est là, mais elle n’a aucunement la possibilité de sonner comme une Dufresne. Voilà la vraie déception de la soirée. Savoir que, si le concert n’est, objectivement, pas bon, ce n’est certes pas que la dame a atteint la limite d’âge, ce n’est même pas parce que sont privilégiées des thématiques écolochiantes, ce n’est pas non plus uniquement parce que l’essentiel du répertoire pêchu, défoncé ou weissenbergien est occulté – c’est juste parce que le spectacle, en tant que mise en scène du personnage « Diane Dufresne », la production musicale et le concept ne sont pas à la hauteur. Ce regret se double d’un espoir : et si, pour ses soixante-seize ans, Diane Dufresne rev’nait avec un vrai band de rock ? Chiche ?