OPA sur l’Opéra

L’icône de Je m’appelle Firmin était à l’Opéra national de Paris ce jour grâce à Sophie Koch, afin d’assister à la première répétition d’orchestre du troisième acte du Roi Arthus. Privilèges du chobiz, quand tu nous tiens…

L’icône de Je m’appelle Firmin était à l’Opéra national de Paris ce jour grâce à Sophie Koch, afin d’assister à la première répétition d’orchestre du troisième acte du Roi Arthus. Privilèges du chobiz, quand tu nous tiens…

I believe I can fly

Je fus muté en accompagnateur d’une invitée exceptionnellement conviée par Sophie Koch aux premières répétitions avec orchestre du Roi Arthus à l’Opéra Bastille, sous la direction de Sir Philippe Jordan, avec Roberto Alagna le décontracté et Thomas Hampson dit le Tahitien (pour l’instant, on ne comprend pas grand-chose à ce qu’il dit). Genre : tout est normal. Et, en plus, j’ai le droit de revenir ce cinq mai pour l’acte trois. Alors, jaloux ? Ben j’comprends.

- Préparation avant la répétition. (Même si c’est pas nous qu’on répète.)

- Pour une fois, je suis de l’autre côté des barrières. Alors, impressionnés, cybervisiteurs ? (Photo : Josée Novicz)

- Bien sûr, aucune image du show. Mais à la technique, une chose est sûre, on boit de l’eau. Pfff. (Photo : Josée Novicz)

- Du coup, une après-midi en avant-première à Bastille, ça compense le fait que je viens d’apprendre mon éradication du concours pour être maître de con(f) à l’IUT de Tremblay. Et pour la survie, on verra plus tard. (Photo : Josée Novicz)

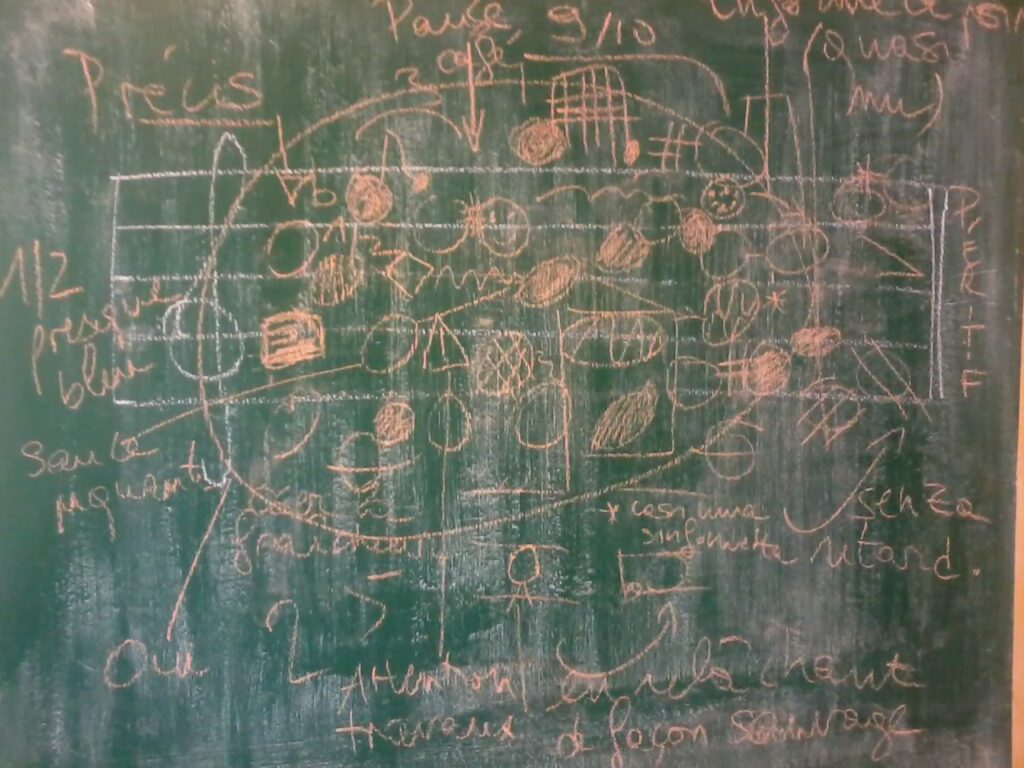

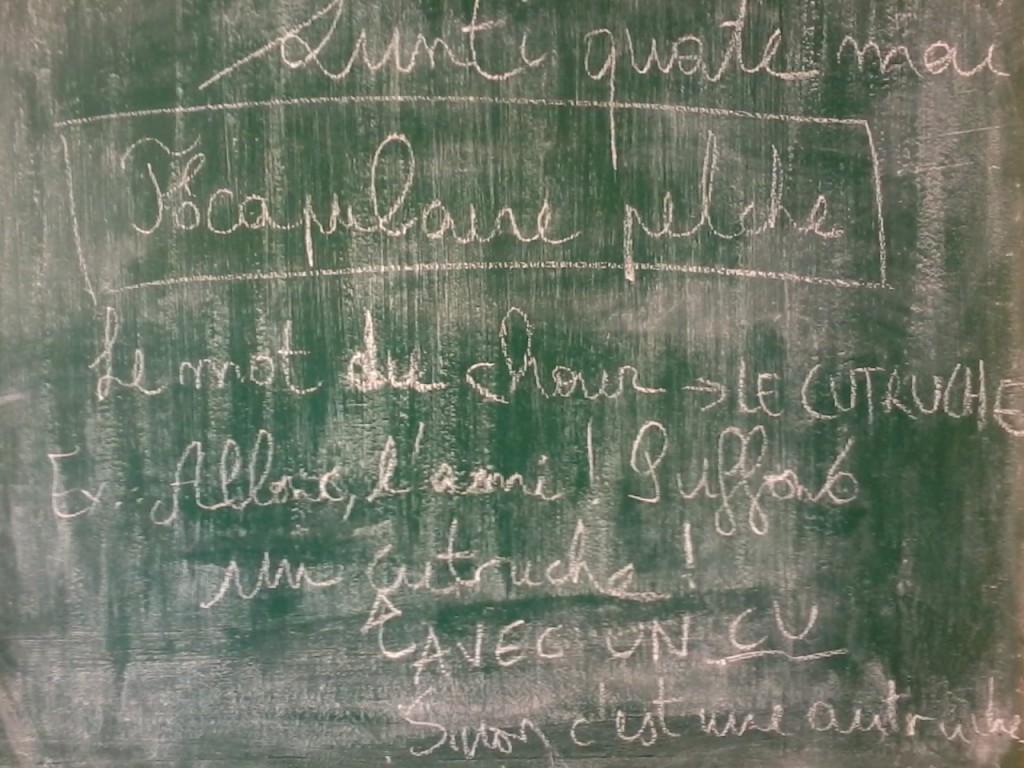

Le roman-photo d’un dimanche organiste sur la Terre

- M. Chien est désespéré de voir partir l’organiste…

- … mais le job, c’est le job.

- Entre deux messes, le zozo va respirer, mais le Big Boss le poursuit.

- Heureusement, les chantres du jour viennent soutenir leur back-up keyboard man.

- Du coup, le mec griffonne une idée de chanson.

- Alors, le soir, sa remplaçante essaye de le réconcilier avec M. Chien. Y a le beau geste.

Sauf le respect que je vous dois (d’honneur)

Avec les top managers du diffuseur, réunion de préparation d’un projet de collection. Moment un peu formel qui se terminé néanmoins sur une note joyeuse : en célébrant la mémoire de feue Charlotte Ruffault, éditrice survoltée, visionnaire et humainement extraordinaire, nous nous accordons sur le nom de quelques éditeurs dont, à l’inverse, nous souhaiterions le décès. « C’est pas gentil », oh non, donc ça fait zizir.

Avec les top managers du diffuseur, réunion de préparation d’un projet de collection. Moment un peu formel qui se terminé néanmoins sur une note joyeuse : en célébrant la mémoire de feue Charlotte Ruffault, éditrice survoltée, visionnaire et humainement extraordinaire, nous nous accordons sur le nom de quelques éditeurs dont, à l’inverse, nous souhaiterions le décès. « C’est pas gentil », oh non, donc ça fait zizir.

Rusalka, 13 avril 2015, Opéra Bastille

Comme la plupart des spectacles de l’Opéra national de Paris, Rusalka s’annonce comme un produit consensuel chanté par des Russes (et une pointe de Coréenne) aux frais du contribuable français. Est-ce une raison de ne le point applaudir ? Comme je fais ce que je peux avec ce qu’il me reste de cheveux, je suis allé vérifier in situ.

L’histoire : Rusalka, une jeune ondine (Svetalana Aksenova), craque sur un bel humain ; son père (Dimitry Ivashchenko) décide de ne pas la retenir même si, ainsi, elle se voue à la mortalité des anthropomorphes (acte I, 55′). Grâce à l’aide de Ježibaba la sorcière (Larissa Diadkova), voici Rusalka, muette par punition, entre les bras de son Prince (Pavel Cernoch)… qui lui préfère une chaudasse (Alisa Kolosova, acte II, 45′). Comme elle a été rejetée, Rusalka est vouée à errer dans le monde des limbes aquatiques, à moins de tuer le Prince, ce qu’elle refuse ; las, pris de remords ou fou, ce qui revient au même, le monarque décide de mourir en se donnant réciproquement à l’héroïne (acte III, 50′).

La représentation : cette reprise d’une vieille production centrée sur Robert Carsen (mise en scène et lumières en collaboration) se fonde sur un décor bipartite et des vidéos consternantes, non signées mais que l’on soupçonne être de Michael Levine puisqu’il revendique décors et costumes bâclés – oh, les filles en nuisettes et les hommes en costard-cravate, oh ! –, euphémisme. Les deux premiers actes sont organisés sur le principe du double : le décor du I est doublé horizontalement (c’est le même inversé en bas et en haut) ; le décor et les acteurs du II sont doublés par le même principe encore plus ridicule de symétrie axio-centrale (j’ai jamais su laquelle était laquelle au collège, alors bon). Le troisième préfigure au début du rien (errance en avant-scène devant rideau noir) puis des astuces réinvesties avec une lumière autrement intéressante par Olivier Py dans les Dialogues des carmélites (lit vertical de la sorcière), avant de proposer quelques trouvailles séduisantes enfin, si l’on ose dire, pour finir (très beau rideau translucide qui transforme le décor déjà utilisé en monde sépia, belle lumière ombrée pour l’explicit). Les chanteurs et acteurs, sous-éclairés par Robert Carsen et Peter van Praet (on veut bien que ce soit pour souligner leur part d’ombre ou pour marquer leur inscription dans un monde underground, mais en fait c’est in-signifiant et raté), évoluent librement et perdus sur un espace de Bastille sans doute trop grand pour l’opéra et le talent d’un metteur en scène étouffé par l’espace à remplir. Une fois de plus, l’absence de direction d’acteurs – on n’ose imaginer ce que fut censée être l’arnaque cachée sous le nom de « dramaturgie » d’Ian Burton – souligne les limites du travail si souvent acclamé de Carsen, qui se contente de surligner – omniprésence des métonymies du coït via les lits – plutôt que de donner la parole au jeu des artistes.

Musicalement, pourtant, il y a de quoi faire. Entre le tube du chant à la Lune, l’utilisation pointilliste de l’orchestre, la richesse des airs, la rareté – donc la force – des interventions du chœur, l’audace du II pendant lequel Rusalka est partiellement muette, la splendeur du dernier acte, le plus dense, que réclamer de plus ? Le petit chef d’orchestre, Jakub Hrůša, n’est jamais pris en défaut : tout est net, précis, circonstancié (au sens où les contrastes d’atmosphère sont bien rendus), et avec le souci constant des zozos s’agitant sur scène.

Vocalement, aucun reproche si l’on exclut l’idée que l’Opéra national devrait, au-delà de la facilité, embaucher aussi des Français. Pourquoi ce racisme anti-nationaux ? Pourquoi quasi que des Slaves pas-tchèques pour cette production ? Certes, au-delà de l’agacement d’un produit russe financé par des fonds nationaux qui devraient servir aussi à développer le talent national, et pas que celui des chorégraphies grotesques graffées Philippe Giraudeau, force est de souligner que cette équipe A (une équipe B s’apprête à poursuivre les représentations) est quasi irréprochable. Dans le rôle-titre, à défaut d’avoir un charisme scénique – faute, précisément, de mise en scène – idéal, Svetlana Aksenova, annoncée comme simple remplaçante, a les notes faciles de bout en bout, et fait son possible pour ne pas être trop perdue sur scène. Dimitry Ivaschenko, parfois sonorisé, fait le boulot d’Esprit du Lac à la voix profonde. Pavel Cernoch, que l’on nous annonçait faiblard, et Alisa Kolosova, jouent avec verve et puissance leurs rôles de salopards – salopard repenti pour le premier, tant pis. Pourtant, en dépit d’une mise en scène lamentable (oh, la bataille de polochons, oh ! oh, la glissade involontaire dans le bassin permettant d’admirer le séant de l’Asiatique, oh ! etc.), un bravo particulier est à adresser aux trois nymphes quasi filles du Rhin wagnériennes, Anna Wall, Agata Schmidt et singulièrement Yun Jung Choi, il est vrai singulièrement choyées par la partition.

En conclusion, cet opéra porté par un acte final splendide est fort bien chanté et joué. On regrette d’autant plus une mise en scène peu convaincante (principe du double intenable et non tenu, transformation stupide de la sorcière redoutable en cougar draguant vainement une perfectible Diana Axentii, manque de direction d’acteurs – voir le nombre de fois où, pour mimer l’émotion, les chanteurs se frottent le brushing). Avec un service de sécurité un peu plus vigilant, empêchant par exemple tel connard du rang 8 de prendre des photos sans cesse pendant la représentation (si, un écran d’iPhone, ça attire le regard), la pétasse du rang 9 de secouer ses bracelets et le vieillard cacochyme qui nous jouxtait de tromper son ennui en écoutant sa respiration, la soirée aurait été mieux que putain pas mal sa mère, en fait.