Romain Didier, Café de la danse, 5 décembre 2016

Que ceux qui affirment que « la chanson intelligente » est morte aillent doucement se faire lanlère. Parce que c’est faux, d’une part. Et d’autre part parce que ça n’existe pas, LA chanson intelligente. Rien que parmi les vedettes, la chanson intelligente, c’est l’intellect engagé façon Bernard Joyet, c’est l’univers personnel mais protéiforme d’un Thomas Fersen, c’est la culture grand format de Juliette, c’est la truculence d’un Gérard Morel ou d’un Wally, c’est l’humour et la profondeur de répertoire made in Marie-Paule Belle, c’est la poésie et la justesse d’une Véronique Pestel, etc. Mais c’est aussi la rencontre entre culture musicale classique, pop music et texte bien troussé, marque de fabrique de Romain Didier, appelé par son producteur à rencontrer un public toujours gourmand au Café de la Danse (Paris 11) afin de fêter, ces 5 et 6 décembre 2016, la sortie de son disque via la reprise de son spectacle avignonnais Dans ce piano tout noir.

Que ceux qui affirment que « la chanson intelligente » est morte aillent doucement se faire lanlère. Parce que c’est faux, d’une part. Et d’autre part parce que ça n’existe pas, LA chanson intelligente. Rien que parmi les vedettes, la chanson intelligente, c’est l’intellect engagé façon Bernard Joyet, c’est l’univers personnel mais protéiforme d’un Thomas Fersen, c’est la culture grand format de Juliette, c’est la truculence d’un Gérard Morel ou d’un Wally, c’est l’humour et la profondeur de répertoire made in Marie-Paule Belle, c’est la poésie et la justesse d’une Véronique Pestel, etc. Mais c’est aussi la rencontre entre culture musicale classique, pop music et texte bien troussé, marque de fabrique de Romain Didier, appelé par son producteur à rencontrer un public toujours gourmand au Café de la Danse (Paris 11) afin de fêter, ces 5 et 6 décembre 2016, la sortie de son disque via la reprise de son spectacle avignonnais Dans ce piano tout noir.

Ce nonobstant, ce qui n’est pas rien, tout commence par une première partie à la fois digne et agaçante. Notons que la dernière fois que nous avons commenté sur ce site une première partie au Café de la Danse, lors du concert de Michèle Bernard, en expliquant pourquoi nous jugions formidable la Mimi de Saint-Julien et pitoyable la proposition d’Elsa Gelly, un « membre de la famille » d’Elsa Gelly est venu hacker ce site en y détruisant des données et en y dispersant ses fantasmes homopédophiles. Depuis, ce gros lâche continue de tenter sa chance en attaquant les nouvelles défenses mises en place, mais il ne réduira pas notre souci de préciser notre estime ou notre déception devant les artistes que nous sommes allés voir. (Ouais, notre liberté de penser et de nous esssprimer – notre côté bonnet péruvien et con, Pagny, tout ça tout ça.) C’est dit.

Or donc, les cinq chansons de Manu Lods nous ont paru dignes, en cela que le personnage à béret qui se présente en compagnie de son pertinent bassiste Raphaël Leroy paraît sympathique, a une voix agréable, chante des paroles sensées avec ce qu’il faut de mélodie pour accrocher l’oreille. Bouille ronde à la Polo Lamy, sourire perpétuel – mais ne sonnant pas faux – aux lèvres, il commence son set par rendre hommage aux épaules de son père, avant de saluer son bassiste d’une chanson dispensable mais conviviale. Et après, à nos oreilles, c’est le drame : les trois chansons suivantes nous consternent, non par leur qualité, leur finition ou leur interprétation, impeccables, mais par leur soumission au diktat consensuel qui fait de Manuel Valls un présidentiable et du contrôleur de la pensée Bernard Cazeneuve un insupportable Premier ministre aux allures de patron de la Gestapo, bref. Au programme, donc, des rédactions de bonne qualité sur les sujets qui font bobo – le mariage homo, l’indispensable Shoah et le fédérateur Je-suis-Charlie (on aimerait qu’il y eût quelque ironie à ce que l’histoire fût contée du point de vue d’un pigeon). Ce catalogue de bonnes pensées horripilantes, non par leur teneur mais par le fait que, concaténées, compressées, condensées et collées les unes aux autres, elles reflètent une doxa formatée pour répéter en boucle les mêmes avis sur les mêmes thèmes afin de se coopter entre gens fréquentables, nous ferait presque oublier que le monsieur chante bien des fredonnements souvent entraînants, et qu’il ne manque jamais de faire preuve de créativité sur les Grands Sujets Imposés. Toutefois, autant nous pouvons ne pas être d’extrême-gauche et apprécier la rage artistique d’un Vaudois, précisément parce que la rage et l’engagement se substituent au bêlement de la médiocrité, autant nous avons du mal à accepter qu’un talent aussi patent soit gâché par le joug du chansonnistiquement correct. Manu Lods est très certainement un bon chanteur mais, en l’état, il nous rend triste en se révélant, en dépit de son potentiel, être un chanteur soumis.

Romain Didier, soumis, ne l’est pas. D’ailleurs, trois semi-trisomiques protestaient à haute voix à la sortie du spectacle en pointant – en gros, hein – la stupidité substantifique de ce spectacle construit en trois séries de ca 20′ enchaînées, l’inter-chansons étant assuré par des modulations et des intertextes pianistiques. À part « retournez dans votre réserve et laissez les kiffeurs de vaillebe tranquilles », rien à objecter. Ce spectacle, nous l’avions applaudi avec quelques réserves tantôt. Nous ne reviendrons donc pas sur son contenu et son principe, formidables, n’en déplaise aux semi-trisos, etc. En revanche, nous constaterons qu’il est beaucoup mieux adapté au Café de la Danse, où les lumières donnent leur vraie puissance émotionnelle, qu’au trop confiné théâtre de Villejuif où nous le vîmes jadis. Certes, l’artiste parle encore moins qu’avant ; certes, parfois, en dépit de tonalités choisies plus graves, sa voix se brise ; et certes, il a encore quelques sautes de mémoire, qui humanisent ce récital en lui évitant le côté lisse d’une perfection aseptisée. Qu’importe ! Tout en finesse, il dessine le portrait d’un homme fragile, poétique, drôle, contenu, pour qui la virtuosité – créative ou pianistique – est un jeu malin dont il n’est pas dupe. Certains regretteront qu’il ne laisse pas plus d’espace à sa veine humoristique ou à son côté pop ; mais quelle subtilité, quelle musicalité, quelle science modeste dans ce tour de chant exceptionnel et précieux fêtant son faux-nouveau disque…

Romain Didier, soumis, ne l’est pas. D’ailleurs, trois semi-trisomiques protestaient à haute voix à la sortie du spectacle en pointant – en gros, hein – la stupidité substantifique de ce spectacle construit en trois séries de ca 20′ enchaînées, l’inter-chansons étant assuré par des modulations et des intertextes pianistiques. À part « retournez dans votre réserve et laissez les kiffeurs de vaillebe tranquilles », rien à objecter. Ce spectacle, nous l’avions applaudi avec quelques réserves tantôt. Nous ne reviendrons donc pas sur son contenu et son principe, formidables, n’en déplaise aux semi-trisos, etc. En revanche, nous constaterons qu’il est beaucoup mieux adapté au Café de la Danse, où les lumières donnent leur vraie puissance émotionnelle, qu’au trop confiné théâtre de Villejuif où nous le vîmes jadis. Certes, l’artiste parle encore moins qu’avant ; certes, parfois, en dépit de tonalités choisies plus graves, sa voix se brise ; et certes, il a encore quelques sautes de mémoire, qui humanisent ce récital en lui évitant le côté lisse d’une perfection aseptisée. Qu’importe ! Tout en finesse, il dessine le portrait d’un homme fragile, poétique, drôle, contenu, pour qui la virtuosité – créative ou pianistique – est un jeu malin dont il n’est pas dupe. Certains regretteront qu’il ne laisse pas plus d’espace à sa veine humoristique ou à son côté pop ; mais quelle subtilité, quelle musicalité, quelle science modeste dans ce tour de chant exceptionnel et précieux fêtant son faux-nouveau disque…

L’artiste est à un nouveau tournant de sa carrière – il vient de quitter Vocal 26, producteur de ce spectacle au Festival d’Avignon. Espérons que son prochain « vrai » disque débouchera sur un nouveau spectacle seul au piano, porteur, pour les aficionados, de nouvelles raisons de l’admirer !

T-t-t-t-t-technodance

Vous aimez la techno dance ? Appelez la CIPAV, calez une bonne beatbox dessus, et ça va zouker dans l’hiver universel des attentes interminables.

Cello Woman fait sa promo, façon « 2 en 1 »

Peut-on faire de bonnes chansons avec rien que soi-même et, accessoirement son violoncelle ? Après une longue essspérience incluant des sessions devant des centaines de gens venus voir pas elle, et d’autres incluant plein de gens venus la voir, elle, voire l’entendre, Katrin’ Waldteufel alias Cello Woman propose des éléments de réponse sur son disque cyberproduit par des internautes admiratifs de son talent… et de son audace : propulser un double CD (en fait, seize chansons, on est loin du projet fou et merveilleux d’une Élisa Point balançant cent chansons en cinq disques d’un coup, mais quand même) à l’ère de la médiocrité et du formatage – cette ère qui nous répugne parfois tant elle nous ressemble souvent, j’me comprends, bref.

Peut-on faire de bonnes chansons avec rien que soi-même et, accessoirement son violoncelle ? Après une longue essspérience incluant des sessions devant des centaines de gens venus voir pas elle, et d’autres incluant plein de gens venus la voir, elle, voire l’entendre, Katrin’ Waldteufel alias Cello Woman propose des éléments de réponse sur son disque cyberproduit par des internautes admiratifs de son talent… et de son audace : propulser un double CD (en fait, seize chansons, on est loin du projet fou et merveilleux d’une Élisa Point balançant cent chansons en cinq disques d’un coup, mais quand même) à l’ère de la médiocrité et du formatage – cette ère qui nous répugne parfois tant elle nous ressemble souvent, j’me comprends, bref.

Le premier disque de huit chansons présente l’artiste à son meilleur ou à ce que nous préférons chez elle, c’est-à-dire seule face à son violoncelle. D’emblée, « La ligne », titre co-écrit parolistiquement avec Gilles Roucaute, saute aux oreilles esgourdies : mélodie, swing, hommage inconscient à l’Iron Maiden du Brave New World (« there’s a thin line between love and hate », puisque il s’agit du désir fou de « trouver la ligne / entre [par exemple] ma vie et cell’ que j’imagine »). La voix est précise et féline ; la miss se révèle spécialiste de la diphtongue superflue mais amusante sur le « i » ; le violoncelle-marque-de-fabrique se dévoile dans des atours rythmiques et précis : le projet se faufile sous de pétillants auspices. Même si tout ne fascine pas forcément en studio – humour de bon aloi mais trop convenu de « La partition », du « Mariage » dont le texte nous séduit moins que la musique et l’interprétation, des « Boutons » (ces « copains que t’as sur la gueule » décrits par Stéphane Traumat sur une musique rappelant l’incipit de « L’année prochaine » d’Anne Sylvestre), chanson d’amour peu gonflée voire presque plate comme « Te perdre », simple idée qui ne décolle pas comme le Traumatique « magasin de souvenirs [qu’on n’a jamais eus] » évoquant « L’usine à chagrins » de Michèle Bernard… S’en tenir à cette impression serait une erreur, car Katrin’ Waldteufel ne se situe pas sur le seul axe de la chanson « à texte ». Sa vraie originalité et son charme authentique résident dans sa capacité à utiliser le cadre de la chanson pour faire de la musique avec sa voix et son violoncelle.

Or, le second disque s’ouvre à d’autres instruments. De quoi s’inquiéter ? Pas au vu du premier titre. Certes, le texte de « Lundi soir », co-signé par Stéphane Traumat, ne brille pas par son originalité. Cependant, la musique de KW et les arrangements de Bastien Lucas font pétiller cette bluette tubique à souhait. Du coup, souci de ne pas se laisser enfermer dans un genre aidant, KW s’autocontre aussitôt en glissant un hymne enfantin à l’écologie, original à défaut d’être émoustillant. Si, par la suite, l’on n’est décidément pas admiratif de ses chansons d’amour (« T’es beau », « Savoir dire non », « Raspail » où l’on entend, cette fois, des échos de Romain Didier [« Bye-bye » pour les rimes en –ail, « Je t’écris je t’aime en braille » pour « J’veux lire en braille sur ton poitrail »]), on ne craque pas non plus spontanément pour ses chansons d’humour parolées par Stéphane Traumat (« Mes cliques et mes claques », piètre jeu de mots autrement esssploité par Gérald Genty dans « Clic-clac », issu de Humble héros). En revanche, on gourmandise – non, ça ne veut rien dire, mais quand on est trois pour écrire « Y a nos regards qui connivencent », bon – en dégustant des chansons énigmatiques comme « Si tu vois mon père » ou les plus dynamiques et les plus violoncelleuses comme « Avec ma grand-mère ».

Bref, chacun l’aura compris, de même que Nathalie Miravette ne se résume pas à « Cucul », Katrin’ Waldteufel est avant tout une musicienne qui ne saurait ni se contenter de son superhit « Tilleul menthe », ni s’y c(h)antonner. Dans ses ritournelles, le texte n’est dans ses cordes (vocales ou violoncelliques) qu’un outil pour s’exprimer, souvent en arrière-fond d’un désir de sons et de notes qui explique peut-être les excroissances instrumentales allègres mais pas toujours justifiables dans l’économie de la chanson (coda un peu longuette de « Lundi soir » doublant, sur le disque, la longueur de la chanson sans réelle créativité des solistes – la version YouTube rend mieux justice à ce titre…). Peu importe le genre à la miss. En fait, peu importe à la miss. Fait-elle de la chanson à texte ? de l’intervention arty où elle chante avec quatre cordes plus deux ? de la pop intelligente mais libre ? de l’autofiction mise en musique ? Dans « 2 en 1 », les étiquettes valsent comme on valsait au Second Empire. Quelques déceptions pointilleuses de l’intégrissse de la chanson à texte alla papa, et alors ? Elles sont d’autant plus hors sujet que dominent le plaisir d’entendre une musicienne singulière qui chante ce qui lui chante, et l’excitation de découvrir la formule à deux que la demoiselle propulsera le 15 décembre à l’espace Jemmapes. En conclusion, malgré les réserves relatives qu’un double disque, quelque original qu’il soit, peut susciter sur un esprit autant ouvert que borné, et surtout réciproquement, nous n’avons nul doute que cette déglingosse enflammera la salle à chansons du canal Saint-Martin. Donc nous serons dans la ce-pla pour rendre hommage à sa mère-grand et mettre le dawa si elle est faya. Mais genre, carrément, yo.

24 h dans la vie d’une note

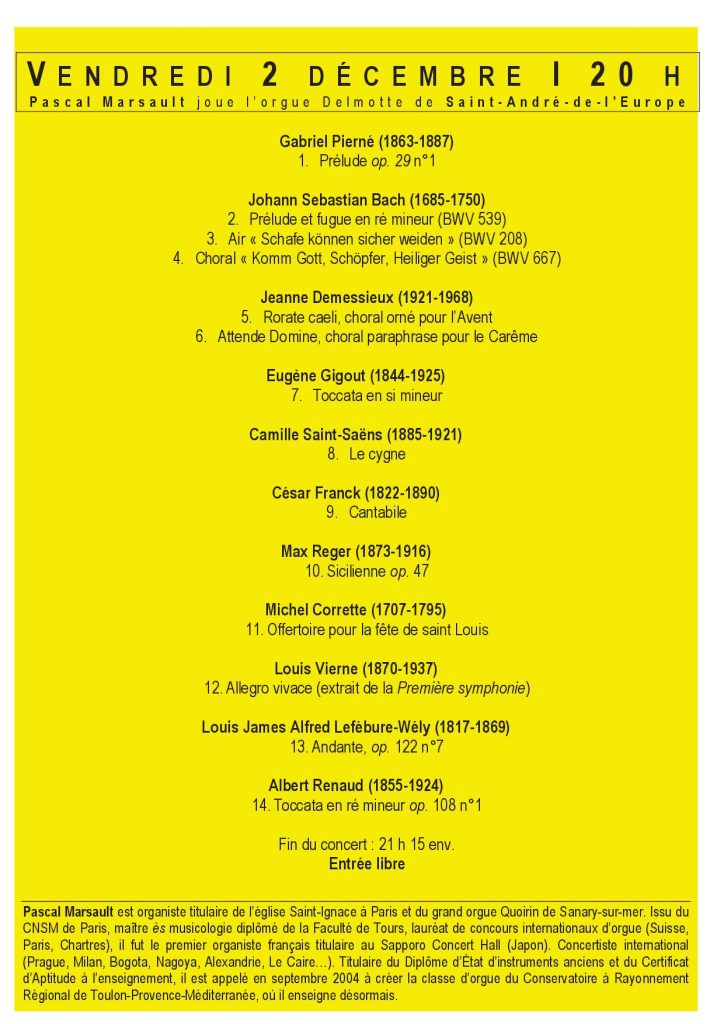

Même quand il est en mauvais état, c’est toujours un plaisir de faire frétiller un Cavaillé-Coll pour commencer la journée.

Même quand il est en mauvais état, c’est toujours un plaisir de faire frétiller un Cavaillé-Coll pour commencer la journée. Après quoi, il s’agissait d’affronter le mauvais temps et de… Ah non, y avait pas de mauvais temps. Tant mieux.

Après quoi, il s’agissait d’affronter le mauvais temps et de… Ah non, y avait pas de mauvais temps. Tant mieux. Il s’agissait quand même d’aller jouer un orgue très écolo. Et pourquoi pas ?

Il s’agissait quand même d’aller jouer un orgue très écolo. Et pourquoi pas ? Le programme se finissant par une soirée de « conseil artistique » pour le concert Komm, Bach! du 11 décembre, avec Yu Matsuoka à l’orgue de chœur et le Chœur Sans Frontières sous la baguette de son chef. Bref, on est tout simplement, simplement, un mardi soir sur la Terre.

Le programme se finissant par une soirée de « conseil artistique » pour le concert Komm, Bach! du 11 décembre, avec Yu Matsuoka à l’orgue de chœur et le Chœur Sans Frontières sous la baguette de son chef. Bref, on est tout simplement, simplement, un mardi soir sur la Terre.

Nouvelle vie

Même si, hic et nunc, PKJ m’explique que je ne peux plus traduire de livres pour filles parce que je ne suis pas une fille (sexisme, quasi racisme et découverte un peu tardive – ô scandale ! qu’attend la police pour s’activer ?), je me réjouis d’avoir vécu une époque où j’avais le droit de faire vivre des héroïnes du sexe sans devoir subir d’opération radicale. Bref, la réédition de Heartland continue, et c’est vibrionnant – couac je ne sois pas sûr de l’ézatitude du terme, mais bon.

Même si, hic et nunc, PKJ m’explique que je ne peux plus traduire de livres pour filles parce que je ne suis pas une fille (sexisme, quasi racisme et découverte un peu tardive – ô scandale ! qu’attend la police pour s’activer ?), je me réjouis d’avoir vécu une époque où j’avais le droit de faire vivre des héroïnes du sexe sans devoir subir d’opération radicale. Bref, la réédition de Heartland continue, et c’est vibrionnant – couac je ne sois pas sûr de l’ézatitude du terme, mais bon.

Michel Bühler seurfe sur « La Vague »

Michel Bühler, fabricant de chansons depuis 1969, publie un nouveau disque, La Vague (rien à voir avec celle de Todd Strasser !), pour chanter encore et encore ses écartèlements évoqués tantôt. Écartèlement entre le plaisir des choses simples (un beau paysage, la sérénité, la convivialité de bistro, les p’tits pat’lins…) et la vie comme elle va (l’anglicisation, la désindustrialisation, la boboïsation, la montée des indifférences…). Écartèlement entre ses colères (contre l’universel parler yankee rappelant que « tout l’mond’ chante en ricain maint’nant / Tiens, mêm’ les Suiss’ all’mands », Israël-le-jamais-nommé pour les massacres perpétuellement perpétrés à Gaza, la financiarisation et la marchandisation…) et ses peurs (de faire la promo de la nostalgie puisque « tout c’qui est fauché ne r’pousse pas », de vivre entouré de fachos pour partie inconscients d’être fachos, de cautionner la poubellification du monde et sa mise sous coupe par la phobie de l’autre). Écartèlement entre l’envie de laisser tomber (« me reste à suivre les nuages / J’ai plus rien à fair’ par ici »), l’ire d’essstrême-gauche qui prend le chanteur devant l’évolution de la société (« c’est donc ça, la modernité : / 1 % de voyous friqués / et le rest’ qui bêle, béat ? ») et l’obsession de continuer quand même (« à croir’ qu’avancer dans son âge, c’est un peu changer de pays », ce qui n’est pas pour déplaire à Bühler le voyageur).

Michel Bühler, fabricant de chansons depuis 1969, publie un nouveau disque, La Vague (rien à voir avec celle de Todd Strasser !), pour chanter encore et encore ses écartèlements évoqués tantôt. Écartèlement entre le plaisir des choses simples (un beau paysage, la sérénité, la convivialité de bistro, les p’tits pat’lins…) et la vie comme elle va (l’anglicisation, la désindustrialisation, la boboïsation, la montée des indifférences…). Écartèlement entre ses colères (contre l’universel parler yankee rappelant que « tout l’mond’ chante en ricain maint’nant / Tiens, mêm’ les Suiss’ all’mands », Israël-le-jamais-nommé pour les massacres perpétuellement perpétrés à Gaza, la financiarisation et la marchandisation…) et ses peurs (de faire la promo de la nostalgie puisque « tout c’qui est fauché ne r’pousse pas », de vivre entouré de fachos pour partie inconscients d’être fachos, de cautionner la poubellification du monde et sa mise sous coupe par la phobie de l’autre). Écartèlement entre l’envie de laisser tomber (« me reste à suivre les nuages / J’ai plus rien à fair’ par ici »), l’ire d’essstrême-gauche qui prend le chanteur devant l’évolution de la société (« c’est donc ça, la modernité : / 1 % de voyous friqués / et le rest’ qui bêle, béat ? ») et l’obsession de continuer quand même (« à croir’ qu’avancer dans son âge, c’est un peu changer de pays », ce qui n’est pas pour déplaire à Bühler le voyageur).

Le nouveau disque du barde helvétique propulse ainsi chansons posées voire poétiques, chansons de colère intérieure et chansons énergiques parlées (« Ça me gonfle » et « Les idées » avec sa coda façon « C’est pas vrai » de Jean-Jacques Goldman), genre chansonnique très attendu par les fans du « Voisin milliardaire » et du tube absolu qu’est « Vulgaire ». Entre piano posé, guitare paisible ou finement rythmique de Laurent Poget, rugissements électriques, nappes de cordes synthétiques et accordéon de Stéphane Chapuis (pas forcément utiles à nos esgourdes), contrebasse de Mimmo Pisino et batterie de Mathias Cochard aussi discrètes que bienvenues, les arrangements de Gaspard Claus laissent se déployer les textes aux nombreuses trouvailles (rythmiques avec les vers brefs de « Soir d’août », philosophiques avec les aphorismes qui ponctuent maints couplets, humoristiques grâce à l’ironie grinçante du zozo, incluant des enjambements parfaits pour les amateurs de com-/presseurs) avec une modestie louable, même si les habitués du chanteur auraient peut-être aimé çà et là, par petites touches, être surpris par des couleurs moins déjà-vues afin de pimper ce bon disque.

Cependant, l’essentiel est assurément que, sur des mélodies souvent simples et dans un cadre musical de bon aloi, le baladin d’outre-Alpes exprime avec vigueur et inspiration ce qui lui tient au cœur et fait vibrer une voix qui a descendu dans les graves, certes, mais reste parfaitement maîtrisée. En piste, donc, l’immigration qu’il appelle à défendre (« La vague »), les paysages allogènes qui, parallèlement au charme du pays vaudois ou du Montparnasse d’autrefois, le constituent depuis charmante lurette (« Images de Syrie » ; « La Casba » d’on ne sait où sinon que, dans cette petite cabane, « y a l’temps qui prend son temps » ; « Gaza, été 2014 »), l’amour qui vieillit heureux (« et cett’ nuit qui descend / et cette transparence / et nous dans le mois d’août »), l’espoir (marche solennelle invitant à « Semer la vie »), bref, une variété d’inspirations qui fleure autant l’antan, avec tout ce qui fait l’iconologie bühlérienne (village, café, monde ouvrier, couple idéal, étrangers bienvenus, éloignement du temps, chanson, etc., réunis dans « Rolf et Nicole »), que l’aujourd’hui et le demain (« La vie n’est pas à vendre », tonne le chanteur tout en dénonçant la rentabilisation dégueulasse du projet écologique via les récurrentes « éoliennes »). En quinze titres, tour à tour poétiques et rageurs, on vénère les bonheurs de naguère et de jadis, on rêve de préserver ce qui peut l’être encore tout en s’ouvrant à de nouvelles populations, et on ne se prive pas de se gausser des patrons chougnant à leur première chemise déchirée tandis que nul ne cherche à soulager les « Nouveaux pauvres » (« Nouveau, ça veut dire mieux / mais quand y a rien dans la gamelle, tu t’fous bien du neuf ou du vieux »).

Avec La Vague, Michel Bühler plaide pour une humanité plus désireuse de bonheur (moins celui de l’extase que celui de la paix et de l’euphorie qui saisit, parfois, quand on tend la main à l’autre, et pas forcément pour lui coller une gifle), avec son lot d’inquiétudes et de rages, que du progrès. Son plaisir de chanter et son savoir-faire d’auteur-compositeur sont assez malins pour que, que l’on partage ou non les convictions du troubadour vaudois, on apprécie cet engagement intact qui n’exclut ni le doute ni la musique – ces chansons parlant avant tout de chanson, c’est-à-dire de rencontres, d’émotions, de vie. Brrrref, en ouverture de ce récital de studio, par la bouche de Jean Junod, Michel Bühler lance : « Moi, c’que j’en dis ? Ben, j’en dis rien. » Nous, c’qu’on en dit, c’est que c’est bien ; et on ajoute que le CD est disponible sur le site de l’olibrius en version physique ou en version mp3 (beaucoup moins cher mais avec un son nettement dégradé).