Rachel Kolly d’Alba et Christian Chamorel, Institut Goethe, 24 octobre 2017

Ils sont deux, ce qui est plutôt logique pour un duo : une rouge flamboyante, Rachel Kolly d’Alba, et un quasi sosie visagal d’Éric Judor, Christian Chamorel, pourtant moins là pour amuser la golerie que pour régaler la galerie, bref. Afin de les accompagner dans l’aventure de la musique, ils sont deux aussi : un Stradivarius 1732 et un piano à queue Blünther. Et, face à ces quatre-là, ce 24 octobre, elles sont deux. Deux sonates composées entre 1888 et 1893, l’une par Guillaume Lekeu, l’autre par Richard Strauss, sur un modèle similaire (trois mouvements d’environ 10′ pièce). Dans les deux sonates, les deux interprètes préviennent à deux reprises : c’est le deuxième mouvement qu’ils préfèrent. Au milieu d’une salle comme d’habitude bondée, nous étions venus à deux pour les applaudir tous deux, à l’occasion de la sortie de leur deuxième disque. Parlons donc d’eux.

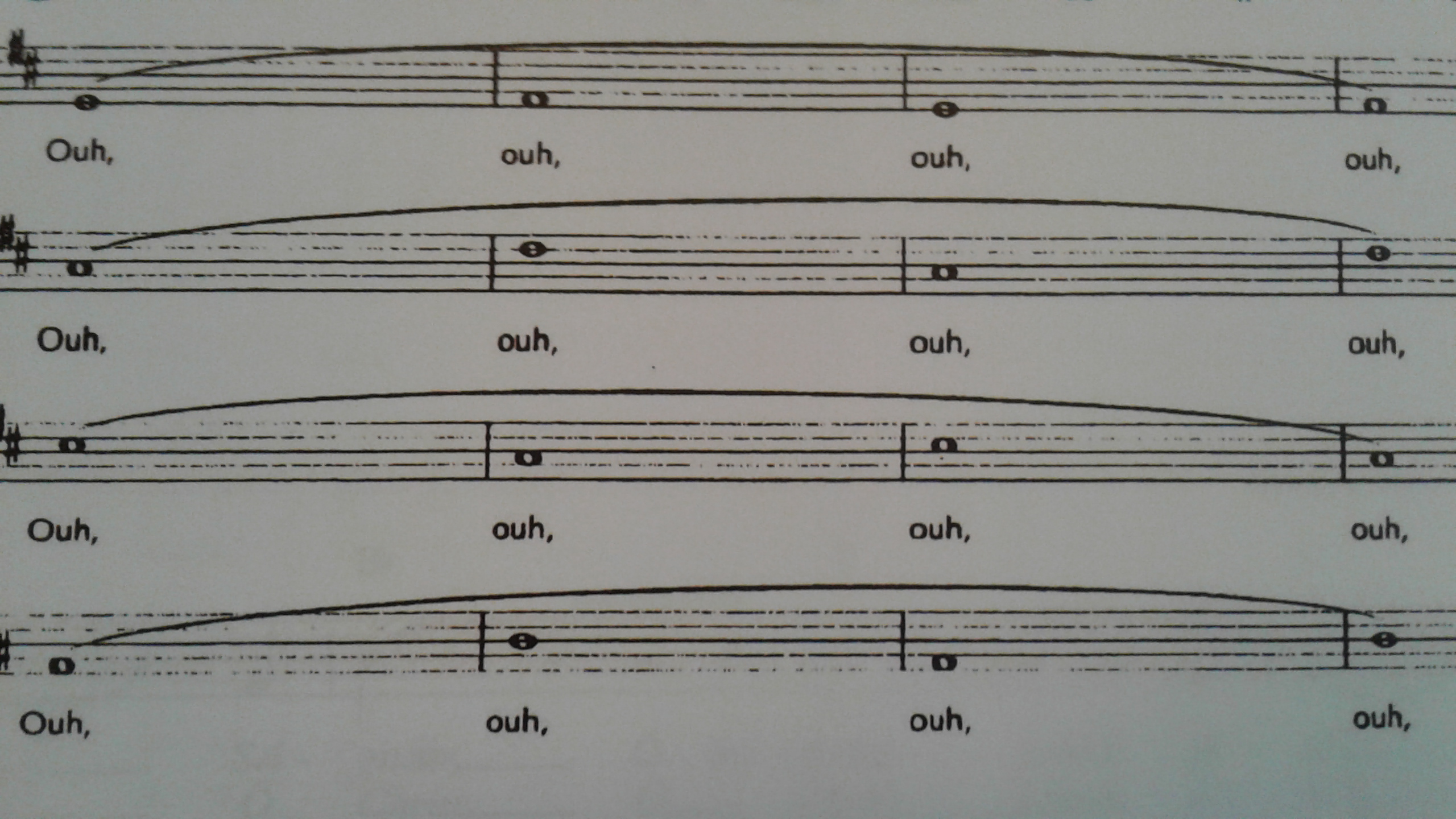

La sonate de Guillaume Lekeu associe à une facture classique (arche tripartite, alternance vif – lent, dialogue violon accompagné – piano solo…) un goût certain pour la récurrence des motifs et leur irisation via des dentelles de modulations. À la virtuosité attendue quoique pas toujours extravertie du violon s’agrège l’exigence de la partie pianistique, qui recourt souvent à des stratégies très reconnaissables : riches accords posés dans les passages lents, utilisation de toute la tessiture du clavier quand l’accompagnement s’emballe, déploiement d’une kyrielle de doubles croches pour orchestrer l’émotion qui monte, cherchant un exutoire sonore qu’elle n’exprime que rarement dans les nuances forte. Signe de cette quête expressive, le deuxième mouvement, forcément lent, pourrait s’engoncer dans une suavité mielleuse de bon aloi, mais il porte en lui cette étrangeté instable offerte par l’originale mesure à 7/8. Répartie en général en 4+3, cette cellule ouvre et ferme le mouvement, attaquée çà et là par le 8/8, à son tour bousculé par d’autres métriques (3/8, 4/8, 8/8, 3/4…).

La sonate de Guillaume Lekeu associe à une facture classique (arche tripartite, alternance vif – lent, dialogue violon accompagné – piano solo…) un goût certain pour la récurrence des motifs et leur irisation via des dentelles de modulations. À la virtuosité attendue quoique pas toujours extravertie du violon s’agrège l’exigence de la partie pianistique, qui recourt souvent à des stratégies très reconnaissables : riches accords posés dans les passages lents, utilisation de toute la tessiture du clavier quand l’accompagnement s’emballe, déploiement d’une kyrielle de doubles croches pour orchestrer l’émotion qui monte, cherchant un exutoire sonore qu’elle n’exprime que rarement dans les nuances forte. Signe de cette quête expressive, le deuxième mouvement, forcément lent, pourrait s’engoncer dans une suavité mielleuse de bon aloi, mais il porte en lui cette étrangeté instable offerte par l’originale mesure à 7/8. Répartie en général en 4+3, cette cellule ouvre et ferme le mouvement, attaquée çà et là par le 8/8, à son tour bousculé par d’autres métriques (3/8, 4/8, 8/8, 3/4…).

L’intérêt paradoxal de l’interprétation du soir est de quasi dissimuler ces irrégularités, écrêtant dans un même souffle les soubresauts portant ce flot d’idées. Choisir de mettre en avant la paix « maternelle », selon l’expression du pianiste, contre la raucité de ces contrepieds rythmiques exige une maîtrise tout à fait remarquable. Elle pose, aussi, la douceur de l’unicité comme sublimant in fine les à-coups émotifs. Fût-elle exprimée de manière un brin hermétique, je le concède, l’option est plus radicale qu’elle n’y paraît car, sur douze minutes, elle prend sciemment le risque d’égarer par moments un auditeur fatigué non par la musique mais par sa vie – on pense à Blandine Vernet qui, lucide, disait en substance : « Je peux passer une journée à travailler mes trilles, mais je sais que celui qui m’écoute a passé une rude journée et se prépare à prendre le métro dans une heure. » En dépit du brio intérieur de l’interprétation, l’apparente paix de la composition risque de lénifier sur son fauteuil le spectateur inattentif ou distrait, même si ça ne veut à peu près rien dire.

Cependant, elle permet de valoriser la grande secousse qui ouvre le troisième mouvement et se répercute tout au long des dix dernières minutes. En effet, explose alors un festival de tensions qu’expriment notamment la lutte entre les deux instruments avant leur réconciliation finale, les changements brusques de tempi entre « très vif » et « très modéré, et les évolutions des tonalités – le Si bémol comme retenu ouvre sur un Si plus éclatant, revient sur la tonalité inquiète du début et mute, enfin, vers un Sol solennel, solaire puis triomphal. Rachel Kolly d’Alba et Christian Chamorel sont ici à leur affaire et, si l’on eût souhaité sporadiquement une énergie plus soutenue et rageuse (cette « urgence » de Leonid Kogan que loue la violoniste dans le programme de salle), on apprécie et leurs doigts étincelants et leur vision à l’évidence réfléchie de l’œuvre.

Plus immédiatement accessible et pétillante, la sonate de Richard Strauss part sur des bases fort riches, associant sens mélodique, lyrisme et variété du rôle du piano (soutien, rythmicien, dialoguiste, soliste pour faire transition…). Alors que le violon est mis à rude épreuve, tant dans les traits très, ha ha, rapides que dans la variété des climats à créer, le piano semble s’amuser des difficultés qui rendent sa partie fascinante. Dès lors, chacun semble se répartir les tâches : à Rachel Kolly d’Alba d’assurer la continuité de la ligne et la cohérence de l’ensemble, par-delà la construction du mouvement (retour du thème liminaire en clôture) ; à Christian Chamorel d’impulser l’énergie et de nourrir les variations d’atmosphère par son jeu. Alors que la violoniste ne démérite pas, le sens musical et l’art de l’accompagnement du pianiste éblouit, jusque dans sa façon de dompter le piano pour envelopper, porter ou défier le violon sans jamais, à ce stade du concert, risquer de l’étouffer dans les rets de sa puissance.

C’est dans ce contexte que surgit l’apaisé, que dis-je ? le chantant deuxième mouvement, marqué par le balancement doux associant ternaire et binaire. Le grondement sporadique des accords graves du piano, contrastant avec la sonorité ample que cherche le violon, semble souligner que le caractère « appassionnato » recèle toujours une part d’ombre ! Les interprètes esquivent ainsi avec talent le double piège : celui de gommer les tensions que le compositeur exprime par des contrastes de nuances et de caractères (très expressif, bien marqué, plus animé…) ; et celui de surjouer les à-coups au risque de fêler l’émotion de l’instant. Animé ou serein, il s’agit bien d’un même mouvement, d’un même geste que le duo évite astucieusement de décomposer, ce qui rend justice à la fois de l’art mélodique et de la science narrative du compositeur. De plus, cela colorie avec un contraste bienvenu les premières notes dramatiques du Finale.

Celui-ci exige beaucoup des interprètes, invités à tricoter des saucisses tout en modérant leurs transports (la nuance piano, voire pianissimo, contient les élans rageurs des instrumentistes). Au chant mélodieux du précédent mouvement se substituent l’énergie, le rythme, la syncope et l’itération de motifs transposés, décalés, comme irrités par le dialogue rugueux entre violon et piano, entrecoupé de phases plus amoureuses, plus posées ou sautillantes. Comme à leur habitude, les deux artistes restituent avec science la spécificité de ces dix dernières minutes, Rachel Kolly d’Alba osant même se laisser emporter par les accélérations, au risque de perdre en netteté, dans les cavalcades montantes, ce qu’elle gagne en folie – charme du live, assurément.

Conscients de l’effort consenti et par eux-mêmes, et par le public, les concertistes choisissent de terminer avec deux p’tits bonbons : la « Valse viennoise » miniature de Fritz Kreisler et le « Rag-Gidon-Time » de Giya Kancheli, compositeur dont la facette souriante n’est pas la plus connue. Moins anecdotiques qu’ils n’y paraissent, ces deux bis synthétisent avec humour les deux principales qualités de ces deux interprètes – deux D, donc : dextérité et dialogue. Voyons si l’ensemble Quentin le Jeune, programmé le 21 novembre dans cette même série de concerts toujours aussi agréables grâce à l’organisation de François Segré et de l’institut Goethe, sera à la hauteur de ces défis.

L’une des sept mains

Et moi qui croyais, naïvement, croiser et grattouiller, en montant au boulot, M. Atchoum (voir ici, lettre Z). Pardon, p’tit bomhonne.

Et moi qui croyais, naïvement, croiser et grattouiller, en montant au boulot, M. Atchoum (voir ici, lettre Z). Pardon, p’tit bomhonne.

SPA Grammont, 21 octobre 2017

Puisque certains bénévoles se réservent sottement Jodie, ma chouchoute, voici mon contre-chouchou : Sotchi. Il vient d’arriver après avoir été retrouvé dans la rue (pourquoi c’est jamais moi qui retrouve des nanimals errants ?). C’est un chien que gentil, rigolo et câlin puissance mille. On sent qu’il n’a pas vécu que du bonheur à la façon dont il se soumet à la moindre panique, mais c’est un p’tit bonheur sur pattes. J’espère que je ne le reverrai plus. Même s’il a un certain talent pour le cirque au point de m’avoir lancé un défi sur le thème : « Tu sais loucher ? Grand bien te fasse. Mais allonger ton nez visagal, t’es cap ? »

Je lui ai proposé de faire plutôt une vraie pose, face objectif. Le résultat, indubitablement, fut beaucoup trop proximal.

Donc j’enchaînai avec les belles histoires du jour. D’abord celle de Husk, superbe manière de husky, encore foufou tant il est affectueux. Ce monsieur n’est plus à l’adoption. En attendant d’être castré, il rigole et attend son maître.

Mais c’est difficile de prendre des photos sérieuses avec des chiens qui, sans cesse, se gaussent de vous.

Et la dernière belle histoire, c’est l’avantage du samedi : une famille a adopté un p’tit bonhomme, actuellement prénommé Spring et bientôt rebaptisé Karl. La mère (à gauche), Emma la fistonne (qui tient la laisse) et Pierre le fiston (à droite) sont venus revoir leur futur bonhomme à eux. Ils ont déjà tout acheté pour le recevoir, mais il n’a pas encore pu être castré, alors il reste cantonné à Grammont. On a fait une belle balade même si, quand il a fallu que je ramène le monstre en box, c’était pas une rigolade. Encore quelques jours de patience, et bientôt, youpi.

David Hockney, Rétrospective des 80 ans, Centre Georges-Pompidou, 19 octobre 2017

Exposition vedette (plusieurs heures d’attente si tu n’as pas d’ami handicapé), la rétrospective David Hockney, qui se tient au Centre Georges-Pompidou pour encore quelques jours, propose de plonger dans le kaléidoscope produit par le peintre anglo-californien octogénaire.

Suivant une chrono-logique, elle présente donc, dans une première partie, des œuvres de jeunesse, presque sages mais déjà colorées, des portraits gravés tantôt réalistes tantôt libres, puis des œuvres rageusement abstraites, manières d’introduction à ce qui fit la renommée de la star : les paysages avec piscine et, souvent, cul de garçon nu (les textes officiels ne parlent pas d’homosexualité mais d’« hédonisme californien » et d’« ode à la liberté », ô euphémisme quand tu nous tiens, comme est heureuse notre barbichette, bref). Les tableaux semblent s’amuser des exigences de savoir-faire : sous des dehors brillants et chic, évoquant la maîtrise hautaine et ironique d’un Voutch, se cache un souci permanent de glisser le sale à l’intérieur du beau, l’imperfection au sein du rigoureux, le cochon derrière le brillant, la couleur insolente en réponse aux teintes vraisemblables. C’est çà une coulure, là une rupture de perspective, ailleurs des taches cracra, un peu plus loin des traits de crayon non effacés, un raccord maladroit, un trait inégal, une toile inachevée… Comme si l’artiste s’amusait de cette notion d’art qui surgit quand la maîtrise technique se troue, sciemment ou pas, cette fausse désinvolture, assise sur une technique et une culture picturales patentes, interroge la notion de représentation, de réalisme donc de réalité mieux qu’une toile plus sage ne l’aurait fait. Sur l’ensemble de la visite, le mélange des options esthétiques – réalisme, cubisme, onirisme, abstrait, graff sur le mur final – dans une même œuvre ou sur un même mur saisit, surprend et nourrit l’intérêt de l’exposition.

La deuxième partie fait éclater la notion de peinture au profit d’une profusion de stratégies esthétiques. La technique des joiners (ces œuvres assemblées pour former un tout, homogène ou hétéroclite) s’applique aussi bien à la peinture – acrylique en général, huile rarement – qu’aux Polaroïd, aux papiers teints et à l’image vidéo (installation vidéo saisonnière incluse, les quatre murs de Four Seasons reproduisant le même panoramique avant sur une même route à quatre saisons différentes). Après les célèbres tableaux chlorés, le deuxième clou du spectacle est alors l’immense Bigger Trees, qui happe le visiteur dans une saisissante paroi, où nature jointoyante, route et petites bâtisses humaines déclinent trois thèmes picturaux chers à David Hockney sur cinquante tableaux associés avec plus ou moins de précision. Pour partie, cette évidence ambitieuse et polymorphe de l’image « réaliste », parfois narrative, souvent mise à mal par une dissonance ou des décalages (ainsi des remarquables tables en verre, pourtant jamais respectueuses de la perspective), constitue à la fois l’attractivité du peintre et sa singularité. Néanmoins, elle ne permet pas de les résumer, d’autant que l’exposition souligne l’amplitude d’un projet où chacun peut entendre résonner des références qui lui sont propres par écho formel (Picasso affleure parfois), colorique (couleurs entre Matisse, Magritte et Miró), créatif (Rothko), par l’insertion d’œuvres collées sur la peinture, par le décalque de scènes typiques déjà peintes par d’autres, par la recréation de tableaux connus, etc.

La dernière partie de l’exposition, centrée sur les œuvres plus récentes, se révèle assez décevante, peut-être parce que, trop documentée sur une courte période (trop de tableaux d’une même veine ?). De fait, elle semble décliner un seul motif – en l’espèce une terrasse bleue, avec ou sans l’intérieur qui va avec. Plane alors une impression de répétition, de ressassement, de remise sur le chantier, qui peut évoquer, certes, un recentrage obsessionnel par contraste avec la variété des pièces précédentes, mais aussi une mise en scène du choix de perspective (l’artiste cherchant à ouvrir les possibles que referme d’ordinaire un tableau), une interrogation de la question d’unicité d’un tableau (qu’est-ce qui différencie un style ou une peinture : un sujet, un choix de couleur, d’angle, de technique, de disruption ?), ou la formalisation d’un travail réflexif d’ordinaire caché (l’artiste aurait alors refusé de trancher sur la « meilleure » manière de saisir un lieu ou un instant, chaque œuvre apportant un regard spécifique sur un aménagement identique). Avouons-le : pour celui qui n’est pas spécialiste, le plaisir de goûter des couleurs riches et pleines, fût-il associé à une réflexion sur le pourquoi de cette déclinaison au quasi identique, ne suffit pas toujours à soutenir l’intérêt, surtout après la variété des formes d’expression précédentes.

Reste une exposition riche et puissante, où l’on regrette un éclairage pas toujours adapté (reflets sur les vernis, par exemple) et où l’on s’amuse de la bêtise d’un Centre Pompidou qui interdit les photos même sans flash dans certaines salles mais pas partout, au bon vouloir des « gardiens ». Heureusement, cette attitude stupide, discrétionnaire et rétrograde n’enlève rien au plaisir de découvrir, en inculte de bonne volonté, une œuvre saisissante.

Kein Licht., Opéra Comique, 17 octobre 2017

La captatio benevloentiae : ils n’y croyaient pas. À trois reprises, ouvreuse, metteur en scène – librettiste et compositeur sont venus avertir le public de la générale parisienne : ceci n’est pas un filage mais bien une répétition qui peut être interrompue à tout moment et donner lieu à des reprises, comme son nom itératif le laisse supputer. Pourtant, cette nouvelle première, à laquelle nous assistons en lieu et place de l’un des coproducteurs issus de l’opération crowdfunding de la salle (7% du budget total), s’est déroulée quasi sans encombre, augurant du presque meilleur pour la suite… hormis dans la gestion des artistes (« toutes les chanteuses sont malades, et la récitante n’est même pas en état de venir sur scène, on a dû faire venir la remplaçante prévue pour Zagreb, sortie du métro demi-heure avant son entrée en scène ») – illustrant cette tension, la chanteuse enceinte jusqu’aux yeux et celle qui passe une partie du dernier acte, immobile et allongée dans l’eau, ne viendront pas saluer les invités du soir, tu m’étonnes.

L’histoire : y en a pas mais, autour de textes d’Elfride Jelinek et du metteur en scène, elle s’articule en trois parties. D’abord (« 2011 »), après l’explosion de la centrale de Fukushima et du tsunami, un homme et une femme déclament leur impuissance : description des faits, évocation de leur stupeur, questionnement sur leur statut. Ensuite (« 2012 »), ils proclament à la fois leur volonté de prendre sur eux la faute… et leur bonne conscience consistant à tardivement sortir du nucléaire, typique de la connerie française, pour augmenter la production du CO², façon Allemagne charbonneuse. Enfin (« 2017 »), partie curieusement scandée à plusieurs reprises – sera-ce parce que l’histoire se répète ? –, aux menaces atomiques devenues farcesques, se substitue le danger du méchant Donald Trump, dans une grande inondation où tout est souillé par notre inconséquence et notre envie de selfies.

L’opéra : paradoxe pour paradoxe (cette commande de l’Opéra-Comique a été créée avant son arrivée à l’Opéra-Comique, elle est commandée par un Français pour une institution française mais se déroule essentiellement, c’est tellement plus classe, en allemand) ceci n’est pas un opéra. Philippe Manoury propose de lui substituer le concept de « thinkspiel », en gros entreprise de conscientisation, plus que de pensée, dans laquelle, parfois, des gens chantent. En conséquence, il n’y a pas de personnages, ni chez les chanteurs, ni chez les récitants. Au sens de feu Zygmund Bauman, fluides sont les entités, dont témoigne l’égalité de traitement costumier, signé Marysol del Castillo, entre hommes et femmes, les premiers étant vêtus comme les secondes, robes fendues inclues (faut bien séduire le public gay censé renflouer les caisses des opéras, supputerons-nous). Du reste, le fluide finit par envahir la scène, illustrant physiquement l’explosion de Fukushima mais aussi, suppute-t-on, l’incapacité de nos sociétés à contenir la haine égoïste et la stupidité qui gangrènent l’humanité. En effet, par l’exemple (utilisation abondante d’eau), la troisième partie plaide pour la sobriété et la protection de la planète tout en déversant des dizaines de litres, sans doute afin d’incarner la tension entre le consensus écolo (Nicolas Hulot est invoqué) et nos pratiques effectives. Le livret, moins non-narratif que pesant, accumoncelle raccourcis et poncifs gnangnan : c’est pas bien, les réseaux sociaux ; c’est méchant, les selfies ; le nucléaire, les tensions internationales et Donald Trump sont tous liés. Pointera-t-on que le type aux cheveux de poussin est peu impliqué dans l’explosion de Fukushima ? Cela importe peu, nous sommes entre gens bien, donc engagés contre le magnat président. Ce fourre-tout étant plus convenu et sot que polémique et irritant, on apprécie que, sans effacer totalement cette réserve, la musique permette souvent de passer outre cette plate collections de topoi bien-pensants.

La musique : ceci n’est pas un opéra à musique. Prédominante est l’interaction entre les activités que certains appelleront arts. Une grande part de la musique consiste à accompagner la récitation des deux acteurs, un homme et une femme, parlant essentiellement allemand et, accessoirement, un méchant français – le fait d’assumer le ridicule n’ôte rien au ridicule. Une autre part se réduit à une musique qui semble enregistrée et que le compositeur, présent pour la régler, revendique de pouvoir arrêter, « mais je ne le ferai pas ». Une troisième part, la meilleure et celle que, en vieux réac, on aimerait voir prendre plus d’espace, maîtrise clairement les équilibres de l’orchestre et, surtout, l’écriture vocale. Chaque intervention des solistes et du quatuor vocal servant de chœur est intelligente, singulière, captivante et superlativement accompagnée par des trouvailles et des harmonies envoûtantes.

Quel contraste avec ces moments impatientants où le bruit de fond ne sert qu’à évacuer la vanité de vidéos signées Claudia Lehmann rappelant les pires heures du théâtre subventionné (fractales développant le mot « Énergie », bordel, depuis combien de versions de Word ça n’existe même plus sur les fonds d’écran de la Sécu ?), avec cette pauvre infographiste réalisant des performances apparemment en live pour surligner les mots importants (« pouvoir », « great ») avant de céder la place à une anim’ médiocre ou à une pauvrissime vidéo plus ou moins répartie, selon les moments, sur les trois côtés de la scène ! Or, je l’admets, cette tendance au stabylotage de mots qui comptent m’a toujours résonné, ça veut rien dire mais j’aime bien, comme une crotte de nez qu’on lance aux cons, moi en l’occurrence : t’as pas compris, alors je te dis ce que tu dois retenir. Et ça m’énerve, car on ne parle plus de thinkspiel, ici, mais bien de bourragedecrânespiel, à mon avis bien moins efficace, à subodorer que l’efficacité soit une nouvelle aune de ce type de non-opéra. La troisième partie est ainsi riche en divertissements au sens négatif d’un Pascal (bulles étouffant la narratrice nouvelle venue, eau assommant la dernière intervention soliste, faibles anim’ tentant de moderniser le propos en attaquant les attaquables comme la galaxie Trump, Poutine ou Al-Assad…) qui revendiquent de faire sortir l’œuvre de sa dimension musicale. As far as I am concerned, c’est dommage, car les artistes lyriques, revendiqués malades ou non, sont impressionnants, minichœur croate compris, et les musiciens luxembourgeois, autant que l’on en puisse juger, sont précis et engagés.

La conclusion : cette œuvre propose de décaler l’attente opératique. Même si l’on y retrouve des figures attendues (soli, ensembles, rôle du chœur, instrumentaux), elle milite pour une transmutation du genre. Avec sa volonté farouche de conscientisation, ce n’est pas, à notre sens, son plus bel atout. La science musicale d’un Philippe Manoury mérite, assurément, un accomplissement non pas plus épuré, mais moins inféodé aux arts qui, dans ce contexte, gagneraient à rester au service de la musique au lieu de tenter, servilement, de l’asservir.