75 ans de Daniel Roth, Saint-Sulpice, 5 novembre 2017

Moment hors du temps pour fêter les 75 ans du maître du grand orgue de Saint-Sulpice, qui vint inaugurer l’orgue de Saint-André de l’Europe après sa restauration par la manufacture Yves Fossaert. Après une grand-messe et une audition à laquelle nous ne pûmes, pûmes, pûmes assister pour cause de messe à jouer, un repas gouleyant Chez Fernand fut l’occasion, tout près du héros du jour, de savourer vins, plats pas plats (incluant un crumble curieusement confondu avec un clafoutis) et rencontres inattendues de voisins de tables internationaux, du genre qui organisent des festivals où des virtuoses japonais jouent de l’orgue avec des planches de bois.

Néanmoins, le moment le plus officiel attendait encore ses convives, prestigieux ou non, dans la crypte de Saint-Sulpice. L’occasion de croiser des hypervedettes qui, alors qu’ils ne vous ont croisé qu’une fois, vous font l’amitié flatteuse de vous reconnaître sept mois plus tard (« Tiens ! Bonjour, Christian Ferrier ! »), de vous serrer la paluche et de vous présenter leur compagne. L’occasion aussi de se faire interpeller par d’autres connaissances (« Camille, je ne te présente pas L’homme qui jouait de l’orgue… »). Puis silence : l’heure était aux nombreux discours et à la musique, un peu. Un motet de Daniel Roth, gentiment interprété…

… un peu de grégorien qui, à dose modérée, ne fait jamais de mal (contrairement aux cochonneries charismatiques, hégémoniques donc d’autant plus détestables)…

… et les guirlandes de notes enveloppées autour de motifs péri-beethovéniens par Nicolas Celoro…

Pour Daniel Roth, Nicolas Celoro joue un « Moment musical » de Nicolas Celoro. Photo : Rozenn Douerin.

… avant le clou du spectacle.

Michael Grüber et Hans-Peter Bähr rendent hommage à Daniel Roth (au centre) et lui remettent ses « Mélanges ». Photo : Rozenn Douerin.

Enfin, il paraît que, après la pause bien agréable, il y avait encore de la musique. Mais il y avait aussi une messe à aller ploum-ploumer. Alors bon, on s’envola, emportant des cotillons joyeux du Quartier latin, version musique de qualité, pas version magasins de fringues pour friqués. Ça existe encore, youpi.

Jann Halexander, Théâtre du Gouvernail, 3 novembre 2017

Jann Halexander est un chanteur-pianiste qui festonne textes, musiques et intermèdes parlés théoriquement préparés et en fait spontanés. Non loin de Claudio Zaretti, venu applaudir un estimé collègue, nous sommes allés l’écouter au Théâtre du Gouvernail pour sa première date parisienne. Devant le succès de ses deux dates, complètes, il a accepté d’ajouter un concert, le mardi 12 décembre. C’est le biais de notre article : nous assurerons, autant que possible, yo, la première partie de ce récital. Donc notre article n’a pas de chance de détruire un zozo qui nous propose de sévir dans d’aussi belles conditions (super sièges pour les spectateurs, feux et sons tout à fait pro, vrai piano, pas d’alcoolo te demandant de chanter du Jauni Àlidé, etc.). Pour notre défense toutefois, nous arguerons d’abord que nous avons souventes fois croisé notre route avec celles de cet énergumène, et nous ne l’avons pas vraiment caché ; ensuite, avant qu’il ne nous avance cette flatteuse proposition, nous n’avions pas l’intention de le descendre en flammes ; enfin, je fais ce que je veux ici, c’est mon site, mârde.

Pour contraster avec l’espace impressionnant et un peu froid de la Comédie Nation, Jann Halexander choisit de revenir à Paris pour son « Ah vous dirais-je » Tour dans une salle toute en largeur, chaleureuse (une fois passée l’entrée) et parfaite pour la chanson qui s’adresse aux zozos ne logeant ni leur cerveau ni leur cœur QUE dans leurs chaussettes. La formation qui auréole ce chanteur ce soir-là associe la voix et le piano de la vedette à deux artistes. D’une part, Barbara Felettig, une guitariste-charanguiste d’apparence sympathique mais, à notre goût trop sage, sur laquelle nous maintenons les réserves émises l’an dernier – la contrebasse d’un Claudio Zaretti, puisque l’on en parlait, apporterait sans doute aucun un groove plus utile, le consternant « Il est vraiment phénoménal » entonné par la charanguiste à la fin de sa prestation achevant de nous éloigner de l’esthétique de cette musicienne. D’autre part, Laurence Gastine, une saxophoniste résolument jazzy, que l’on aimerait applaudir avec vivacité malgré son sérieux indéfectible sur scène, à peu près aussi charismatique que l’indifférence collégienne de la guitariste ; pourtant, peut-être en conformité avec un principe de chanson alternative financièrement sur le fil, finit par agacer sa tendance à intervenir de façon inopportune et dissonante en même temps que le chanteur faute de répétitions suffisantes, probablement : le son est chaud, le souffle est engageant et les doigts tricotent utilement, mais plus de précision serait indispensable pour doubler ou unissonner (pfff) le chanteur.

Ces réserves ayant été émises, saluons la spécificité de la prestation. Avec ce spectacle sobre (un piano au centre, un lampadaire tout près, une guitariste à jardin et une saxophoniste à cour), Jann Halexander propose un spectacle intimiste, voire intime avec une double volonté : la mise à nu, puisque l’artiste parle de sujets qui le touchent souvent directement ; et la distance, car l’homme refuse souvent le traitement frontal « des grands sujets, des grands machins » dont parle Anne Sylvestre, référence récurrente du gaillard. Complémentaire de son précédent spectacle à la Comédie Nation, l’an dernier, plus extraverti, prédomine cette fois la volonté de se poser (prenants passages piano-voix, qui appuient sur la relative inutilité d’une guitare redondante ou d’un instrument soliste superfétatoire), d’oser chanter les fêlures sans toujours parler de soi, de se risquer dans des genres différents, de fréquenter l’humour mais pas que, bref, d’offrir aux nombreux spectateurs un large spectre de ses talents musicaux y compris des inédits plaisants (« Les mesquineries »), en valorisant les titres si différents de son intéressant dernier disque. En prime, il démontre que, parfois, avec une équipe ad hoc, un répertoire varié, une volonté chevillée, on peut remplir les jauges parisiennes adaptées sans mégamédia dans sa poche. Na.

– Et sinon, blabla à part, c’est bien ?

– Si tu aimes la chanson intelligente, variée, originale, dissonant de la médiocrité, ça se défend bec et ongles. Sinon, ben, va applaudir Charles Aznavour (mais rends-toi méconnaissable avant de passer pour un gogo en subventionnant cette consternante momie).

Working on it

Quatre heures de transport, ça permet de se remettre dans l’oreille le travail de Jann Halexander, que je compte bien aller applaudir ce soir même pour sa première date parisienne du « Ah ! vous dirais-je maman » Tour (1 h 50 de transport en sus, ne serait-ce que pour rentabiliser ce bâtard de Navigo).

Quatre heures de transport, ça permet de se remettre dans l’oreille le travail de Jann Halexander, que je compte bien aller applaudir ce soir même pour sa première date parisienne du « Ah ! vous dirais-je maman » Tour (1 h 50 de transport en sus, ne serait-ce que pour rentabiliser ce bâtard de Navigo).

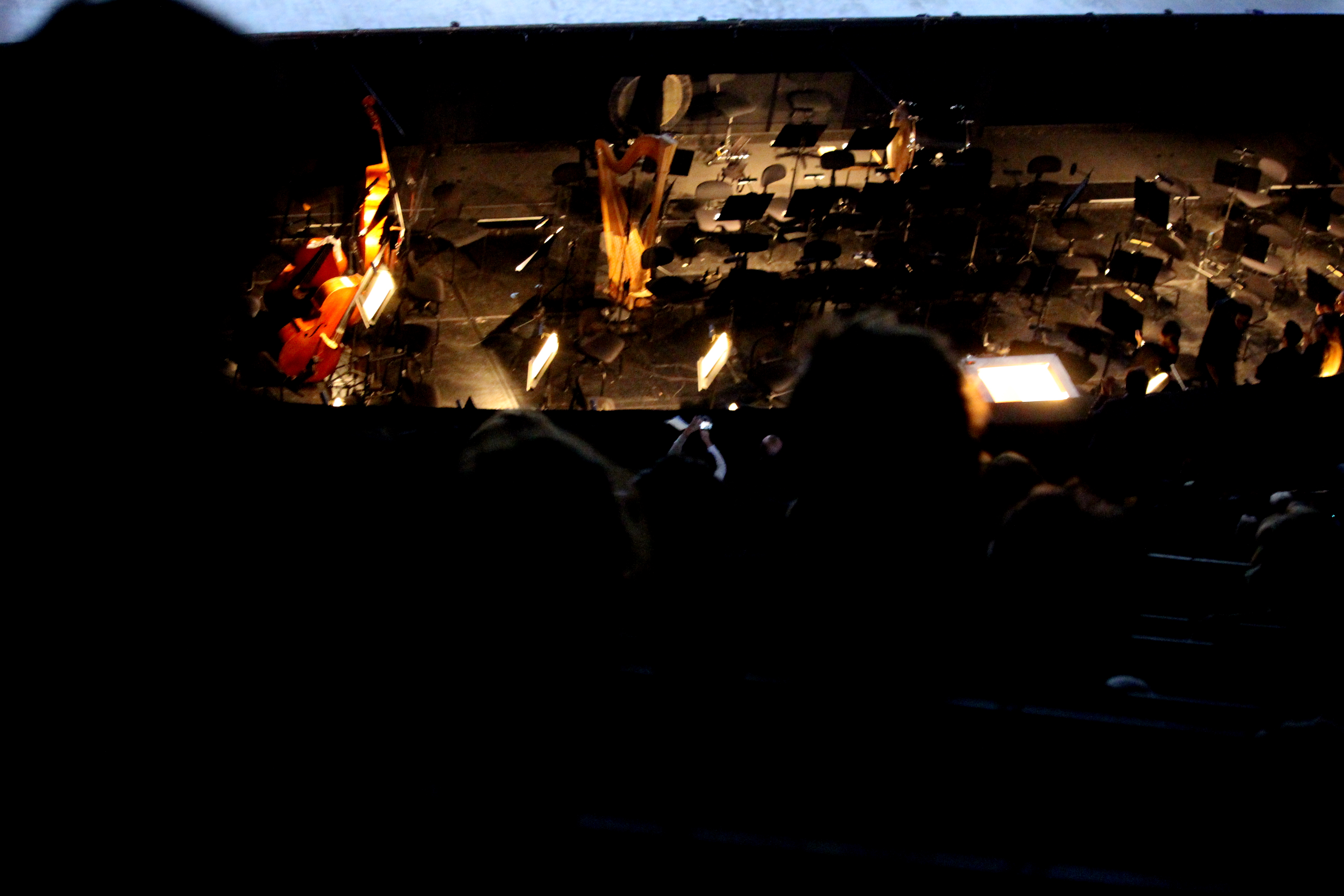

La face cachée, ou presque, de l’Opéra

Révélons quelques secrets d’une représentation à l’Opéra national de Paris. Voici, par exemple, la verrière et l’armature métallique qui surplombe l’édifice ouvert au public, telles qu’elles peuvent être observées avant le premier acte.

Voici la même verrière et la même armature quand le spectateur, au premier entracte, plisse les yeux pour réfléchir à la non-mise en scène à laquelle il vient d’assister.

Bien sûr, si le spectateur tripote de l’orgue en toute légalité, il peut s’arrêter pour reluquer en toute indiscrétion le partenaire de Silga Tiruma, la Voix d’en haut de Don Carlos.

Et, pour survivre, s’il a trop d’argent ou oublié son propre en-cas, il peut toujours aller faire la queue pour une coupe de champagne. Mais faut de la patience. Voilà, c’était notre reportage-minute d’insider. À la prochaine occaz’ pour de nouveaux scoupses !

Don Carlos, Opéra Bastille, 31 octobre 2017

L’histoire : l’infant Carlos (Pavel Černoch) rencontre Élisabeth (Hibla Gerzmava) dans la forêt. Les deux ont un big coup de cœur. Tant mieux car ils doivent tantôt se marier. Pas de bol, le roi Philippe II (Ildar Abdrazakov) préempte Zabeth au nez et à la barbichette de son fiston. Donc l’ex-future femme de Carlos devient sa marâtre (acte I). Rodrigue, marquis de Posa (Ludovic Tézier), BFF de Carlos et homme de confiance de Philippe, plaide la cause des Flamands. Philippe est plutôt inquiet de voir son fils fricoter avec sa nouvelle épouse, d’autant que le Grand Inquisiteur (Dmitry Belosselskiy) veille au grain (II). Un entracte salue cette tension après 1 h 40 de son. Lors du mariage qui marque la reprise du show, la princesse Eboli (Ekaterina Gubanova), comme n’importe qui allant à un mariage, espère lever quelqu’un, en l’espèce Carlos. Repoussée par le désintéressé, elle le menace de révéler son kif pour la reine. En attendant, alors que l’on s’apprête à continuer la fête en cramant des hérétiques, les députés flamands demandent au roi un coup de main. Il les fait arrêter. Carlos pique une gueulante ; il est itou embastillé, et c’est la fin du III. Entracte après 40’ de musique.

- Décor de « Don Carlos » : le début

- Un autre décor de « Don Carlos »

- Décor de « Don Carlos » : la fin, avec le futur lit de mort de Rodrigue, dont Ludovic Tézier s’extraira en catimini

Pour les 90 dernières minutes, ça commence mal. Philippe est triste au début du IV. Le Grand Inquisiteur lui demande de tuer et son fils et Rodrigue. Pour ne rien arranger, les manigances d’Eboli entraînent son départ pour le couvent et des remontrances contre Élisabeth. Dans la prison, Rodrigue annonce à Carlos qu’il est mal car on a découvert des pièces compromettantes chez lui… mais c’est pas si grave puisqu’il se prend un coup d’arquebuse et meurt. Le roi décide de libérer son fils, qui lui manifeste son ire. Carlos est pourtant toujours accusé de trahison des Flamands. Après avoir dit adieu à sa marâtre adorée au début du V, afin de rejoindre la Flandre, il est sur le point d’être déféré, voire pire, pour trahison quand un moine mystérieux, récurrent dans l’opéra, entraîne Carlos. Personne n’ose rien dire car l’homme de Dieu ressemble à feu Charles Quint. Et voilà.

De gauche à droite : Silga Tiruma (la Voix d’en haut, deuxième rang à jardin), Ludovic Tézier (Rodrigue), Ekaterina Gubanova (la princesse Eboli), Pavel Černoch (don Carlos), Philippe Jordan (directeur musical) et José Luis Basso (chef des chœurs)

Le scandale : oui, Ludovic Tézier, Ève-Maud Hubeaux, François Piolino (pour une pige), Philippe Madrange et Florent Mbia ; mais, surtout, Ildar Abdrazakov, Pavel Černoch, Dmitry Belosselskiy, Hibla Gerzmava, Ekaterina Gubanova, Krzysztif Bączyk, Silga Tiruma, Tiago Matos, Michał Partyka, Mikhail Timoshenko le récurrent, Tomasz Kumięga, Andrei Filonczyk, Vadim Artamonov, Fabio Bellenghi, Enzo Coro, Constantin Ghircau, Andrea Nelli, Pierpaolo Palloni, Hyun-Jong Roh, Daniel Giulianini, Krzysztof Warlikowski, Philippe Jordan, Felice Ross, Małgorzata Szczęśniak… Alors, Bastille un Opéra national ? Peut-être, mais de quelle nation, en fait ? Si, la question se pose. Quand tu passes moins de temps à écrire ton article qu’à tâcher d’insérer des caractères bizarres ou à compter le nombre de consonnes avant la prochaine voyelle, c’est que quelque chose cloche dans ce bel opéra de France. Et non, ce n’est pas racisto-fasciste d’estimer qu’un théâtre aussi chèrement soutenu par la France devrait, sans doute en priorité, du moins en grande partie, soutenir des artistes français, et non engager quasi exclusivement des artistes venus de contrées à la fiscalité plus « douce ».

Le spectacle : y en a pas. Bien sûr, l’espace est essentiellement plein de vide, même si l’on reconnaît au I le principe des lices déjà chères au Roi Arthus, et même si l’indispensable brassage des époques conduit brièvement le roi à vivre dans un foyer type années 1950. Bien sûr, rien n’a de sens (des figurants inutiles ont été choisis racialement parce que leur faciès sino-japonais « évoque les conditions misérables des travailleurs en Orient », selon l’inepte décoratrice-costumière Małgorzata Szczęśniak), le défilé de chanteurs mêlant déguisements de militaires avec casquettes de commandants de bord aux tenues d’escrimeur, casque compris, et aux costards-cravates éventuellement éclairés par le port, avec un « t », de lunettes de soleil.

La mise en scène de Krzysztof Warlikowski se contente de… de rien, en fait. Les artistes, tout de noir vêtus, vaguent vaguement sur la scène ; grandes vedettes de l’œuvre, le chœur et les groupes de solistes, parfois bigarrés façon troupe paroissiale chantant Michel Fugain, entrent en rangs d’oignon tantôt dans une scène vide, tantôt dans des gradins en amphithéâtre, tantôt dans un gymnase à espaliers où l’on pratique l’escrime (avec bruits de lames s’entrechoquant pour bien gâcher la musique), bref, ne sont appelés à représenter, par leur diversité, leur mouvement, leur énergie ou leur soumission, ni le destin des masses, ni l’opposition des héros ou des victimes, ni la tension entre fatalité et illusion de contre-pouvoir – il s’agit à peine d’un blob dont le soi-disant metteur en scène ne sait que faire. Ainsi représentée, l’ensemble de cette œuvre ne parle plus de rien. Elle se retrouve figée dans une sorte de récitation squelettique et plate, excluant toute dimension historique, mythique, poétique ou symbolique – ce à quoi contribue l’utilisation de vidéos ridicules signées Denis Guéguin (surimpressions de taches façon super 8 ou projection de flammes pour faire barbecue quand on crame des gens). Et ce n’est pas uniquement que, peut-être, on n’a rien compris : c’est surtout que c’est creux, nul, triste. Un gâchis.

- Ekaterina Gubanova (la princesse Eboli)

- Pavel Černoch (Don Carlos)

- Hibla Gerzmava (Élisabeth de Valois)

- Dmitry Belosselskiy (le Grand Inquisiteur)

L’interprétation : ce 31 octobre est soir de première pour les remplaçants des jeunes premiers. Pavel Černoch, Hibla Gerzmava et Ekaterina Gubalova remplacent Jonas Kaufmann, Sonya Yoncheva et Elīna Garanča, trois vedettes bien françaises selon les critères de Bastille. Certes, le plateau est dès lors moins chic, mais il est aussi un peu moins cher pour le spectateur, alors bon.

L’ensemble de la distribution fait plutôt montre de jolies voix. En princesse Eboli, Ekaterina Gubalova est celle qui, à nos oreilles et à nos yeux, tire le mieux son souffle du jeu : on apprécie la puissance du timbre et la présence scénique nécessaire à son personnage retors. Pavel Černoch et Hibla Gerzmava vont d’abord charmer avant de paraître craquer, façon sportifs ayant présumé de leurs forces. La dernière partie est, ce soir-là, de trop pour eux. Les piani de l’acte IV ne sont pas des effets de style : il semble que les gosiers ont présumé de leurs forces. Certes, la baisse dramaturgique et la non-mise en scène ne les aident pas ; mais, de toute évidence, les voix n’ont pas l’endurance, au moins pour cette semi-première, nécessaire pour rendre l’accablement et le paroxysme du drame qui s’abattent sur les protagonistes. Quasi tout ce plateau parle, après quelques airs ou d’emblée, selon le niveau, un français qu’un euphémisme taxerait d’approximatif mais qui, en réalité, n’est qu’un baragouin par moments proche du lalala, laisse penser par instants que le texte est à peine su et encore moins compris ; et cela joue aussi sur la déception de certains spectateurs.

Pourtant, l’orchestre, bien préparé, profite de la baguette précise de Philippe Jordan pour se mettre au service des chanteurs. Cela ne suffit pas toujours. Si Ludovic Tézier fait preuve de constance jusque dans son dernier grand air, le manque de profondeur des basses Ildar Abdrazakov, toujours aussi peu francophone, et surtout Dmitry Belosselskiy, il est vrai ridiculisé par un costume et une gestuelle attristants, peineront à combler les spectateurs venus applaudir un drame mystérieux… auquel les metteur en scène – scénographe – dramaturge inventent une nouvelle fin, feat. un pistolet (puisque, en sus de n’avoir aucune idée, il se confirmerait que ces parasites fussent des goujats fiers de leurs sornettes, tellement supérieures au récit mis en musique par Giuseppe Verdi).

Le bilan : une belle musique, impressionnante et ambitieuse ; un orchestre attentif mais que l’on aurait parfois aimé plus énergique ; de jolies voix dans l’ensemble, hélas peut-être pas toutes à la hauteur des défis à relever ; une non-mise en scène du niveau moyen de l’Opéra national de Paris depuis quelques années – un bilan mitigé, donc, avec la satisfaction toutefois, de constater que, même en milieu de second balcon, à jardin, on entend et voit bien. Du coup, on entend et on voit rien aussi, sporadiquement, mais c’est pas la faute de l’architecture, pour une fois.

En préparation

Après l’annulation de mon dernier concert de chansons, j’ai décidé d’écrire douze nouvelles chansons pour non-fêter ça. Donc des chansons différentes de mes ritournelles habituelles, ben parce que. C’est fait, j’ai mon petit paquet de douze. Façon première partie, j’en chanterai 35′ le 16 décembre, à 22 h fulminantes, au Petit Théâtre du Bonheur de Montmartre, avant qu’un certain Jean Dubois, qui connaît un peu les lieux, ne prenne ma suite, avec une cédille. Rien de plus compliqué !

Derain, Balthus, Giacometti, Musée d’Art moderne de Paris, 26 octobre 2017

350 pièces de 3 zozos qui gravitaient plus ou moins dans un cercle proche : tel est, schématiquement, le fil rouge de l’exposition trois-en-un proposée par le musée d’Art de moderne de la Ville de Paris. Hormis lors de quelques passages zoomant sur un créateur, notamment la salle finale, le projet s’obstine à mélanger des compositions des trois artistes. Les thématiques prennent donc le pas sur la chronologie, ce qui est souvent stimulant pour confronter des visions (portraits d’amis, espace du songe…), même si les rapprochements sont parfois forcés (les « tableaux sur fond noir »). Dans l’ensemble, cette stratégie zoome sur les spécificités de chaque artiste par un effet de contraste plutôt convaincant. Au classicisme apparent d’un Derain, le plus ancien du lot, répond la juxtaposition de rigueur et de liberté qui singularise Balthus, tandis que Giacometti est celui dont l’art « décloisonné » a le spectre le plus large, en termes de style comme en termes de matériau artistique.

Si l’option thématique permet un joli voyage dans des projets variés (portraits, réinvestissement de tableaux connus, travaux pour la scène ou l’illustration…), elle n’en gomme pas moins l’évolution des artistes, et ce lissage uniciste nuit forcément à la lisibilité des parcours personnels de chacun. La place et la logique des statues de Giacometti, par exemple, semblent peiner à trouver leur justification dans l’espace pictural éphémère concocté par la commissaire Jacqueline Munck. On n’en apprécie pas moins la variété des pièces proposées – tableaux aux multiples techniques, esquisses, dessins, réalisations en trois dimensions… – dont certains « tubes » de Balthus notamment. Dans le lot, on s’extasie, selon son goût, devant le premier portrait de la mère de Giacometti, perdue et raide dans son grand appartement, devant les enfants balthusiens ou la richesse des couleurs sombres de Derain ; et, quand le rapprochement entre artistes ou tableaux paraît un peu forcé, les multiples traitements des fondamentaux picturaux (perspective, lumière, effets de réel ou d’irréel – les pommes !, etc.) attirent le regard et contribuent à l’intérêt de la visite, par-delà la facticité ponctuelle du pari.

En conclusion, en dépit d’un éclairage parfois inadapté aux tableaux sous verre, cette exposition finissante et moins courue que d’autres hits du moment a tous les arguments pour séduire les visiteurs : une problématisation assumée, des œuvres importantes et une diversité souvent captivante. Que diable pourrait réclamer le petit peuple moderne ?