Bisou, Freud

Cette nuit, fus réveillé par ma propre rigolade : mon inconscient, devant bien s’emmerder pendant mes cauchemars (il est vrai que je me retrouvais à Albi, en escale autobussée, après que mon car est reparti avec toutes mes affaires, le pitch de mârde, quoi), me remémorait cet épisode des aventures d’Eusèbe dans le premier tome de « De cape et de crocs » (Ayroles/Masbou, éditions Delcourt). Pensai donc à le partager ce matin, pour tous les inconscients en veille.

Cette nuit, fus réveillé par ma propre rigolade : mon inconscient, devant bien s’emmerder pendant mes cauchemars (il est vrai que je me retrouvais à Albi, en escale autobussée, après que mon car est reparti avec toutes mes affaires, le pitch de mârde, quoi), me remémorait cet épisode des aventures d’Eusèbe dans le premier tome de « De cape et de crocs » (Ayroles/Masbou, éditions Delcourt). Pensai donc à le partager ce matin, pour tous les inconscients en veille.

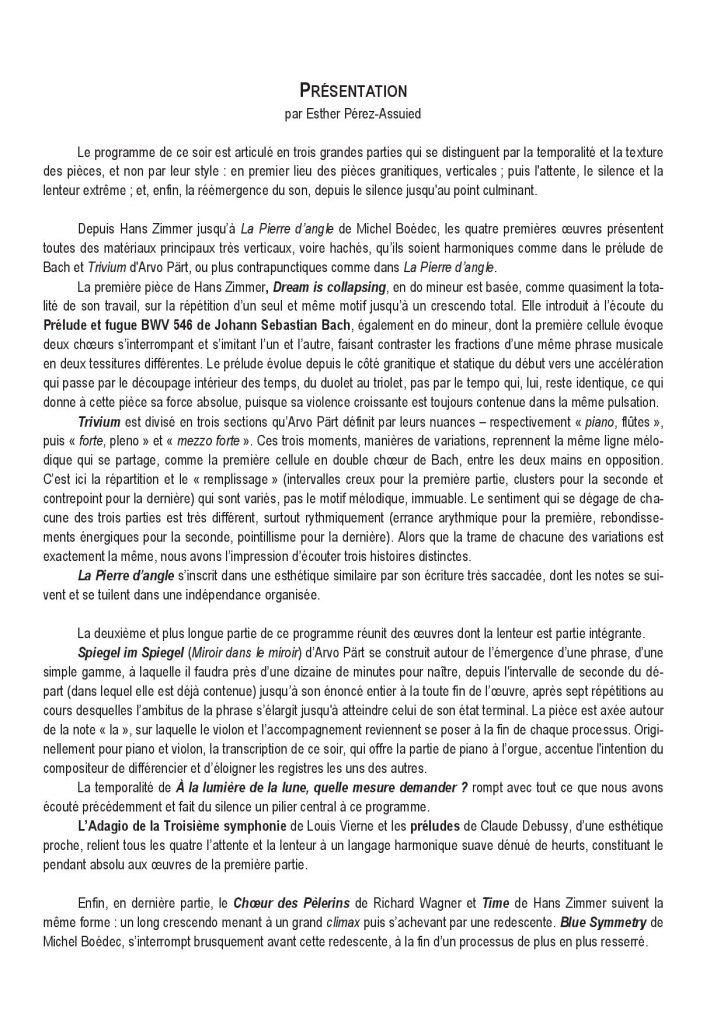

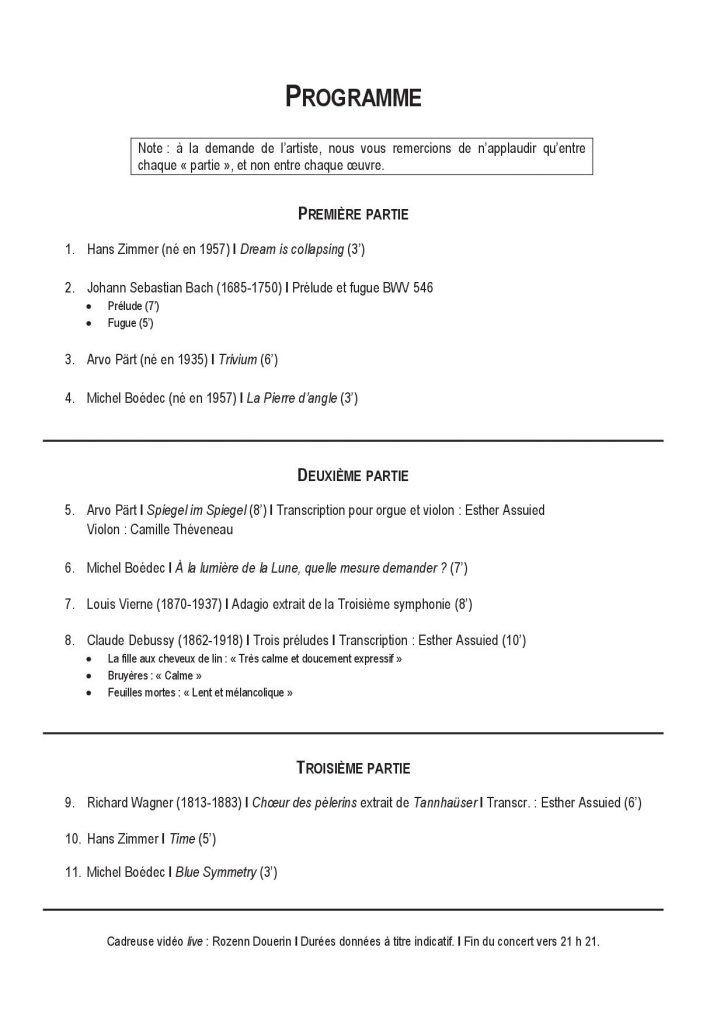

Esther Assuied est en approche !

Si vous êtes Franciliens samedi, don’t you miss this. Le festival Komm, Bach!² s’honore de recevoir bientôt une de ses chouchoutes, la « jeune virtuose » et grande musicienne Esther Assuied, dite Esther Pérez-Assuied, dite Esther Pérez, ça dépend. Pour fêter la troisième prestation de la demoiselle sur l’orgue de Saint-André de l’Europe, nous vous offrons, généreux, le programme en avant-première, avec une set-list originale, pyrotechnique et incroyablement personnelle. Avec la participation de la grrrande violoniss Camille Théveneau, un grantécran, une entrélibre et un programme papier fourni in situ. Alors, prêts ?

- KB2 – Programme 04 – 1

- KB2 – Programme 04 – 2

- KB2 – Programme 04 – 3

- KB2 – Programme 04 – 4

(« Bon, elle sait jouer, d’accord, mais c’est vrai qu’elle est vraiment bizarre en vrai, la fille ?

– Non, si peu. »)

#sansmoi

L’on m’explique que, pour accueillir ses visiteurs, le Centre Beaubourg propose un hymne (voire une hymne, à ce niveau, on sait plus trop) à la sodomie. Choqué ? Voyons, ça fait un p’tit moment que je suis immigré à Paris, je sais que la proposition sodomite, c’est comme les clodos, ça doit (dans le cul) pas choquer. Non, je pense même que ça part peut-être d’un bon sentiment et d’un souci d’art politique tout à fait profiond. Soit, je ne le pense pas, je ne me penche pas non plus, mais je veux bien essayer de supputer la force et l’impact de ce message jubilatoire, ciselé, voire tout épuré (« tout épuré » en deux mots, pas en trois). Ce nonobstant, je trouve cette facétie encore plus vulgoss qu’une blague de Bertrand Ferrier ; alors je vais passer discrètement, cher Centre, par la porte de (avec un « e », pas un « u ») derrière. Tu l’as un peu, cher, chié autant que cherché, alors m’en veux pas si je ne te salue pas, hein.

David Cassan et Sarah Kim, Temple de l’Oratoire, 9 novembre 2017

Entre deux tournées internationales, David Cassan a réussi à caser un concert avec sa co-titulaire, Sarah Kim, pour fêter sa récente nomination au Temple de l’Oratoire du Louvre, en sus de son poste à Notre-Dame des Victoires. Nous y étions.

Appuyé sur un accueil cordial et souriant des autochtones (c’est pas toujours le cas dans les récitals d’orgue, profitons-en), attendu par un temple bondé où organistes anonymes et pairs prestigieux se côtoient, le programme dévoile un véritable souci de construction. Il s’agit de mettre en valeur trois éléments : l’orgue, les titulaires et leur complicité. Le concert s’ouvre donc sur une pièce à quatre mains – un arrangement, cosigné par les deux artistes, de l’ouverture de Die Zauberflöte. Idéal pour mettre en appétit l’auditoire avant les pièces solistes, classées par ordre chronologique.

C’est David Cassan qui lance pour de bon les hostilités avec l’indispensable Johann Sebastian Bach, et pas n’importe quelle pièce du maître : les Fantaisie et fugue en sol mineur (BWV 542), qui permettent aux vrais virtuoses de briller en faisant preuve à la fois de liberté dans le premier mouvement et de rigueur dans le second. Rigueur n’étant pas rigor mortis, la concentration du jeu dévoile aussitôt la patte David Cassan : les notes, le style mais pas d’esbroufe. Ceux qui préfèrent les interprétations démonstratives et fofolles changeront de crèmerie. Ici, l’artiste feint de s’effacer derrière l’œuvre, dont il rend en réalité l’esprit et la lettre sans insister par de vains effets sur la virtuosité tant digitale que mentale exigée par l’exercice. Une longue fréquentation de la double pièce permet au musicien de registrer l’œuvre avec élégance, et d’en proposer une version de beau standing. L’Andante sostenuto de la Neuvième symphonie de Charles-Marie Widor bénéficie d’un traitement aussi soigné. Certes, l’orgue n’est pas conçu pour créer une atmosphère post-romantique ; pourtant, le mélange des jeux, le choix du tempo, le sens de la respiration et l’aisance du musicien envoûtent sans réserve. La transcription de Finlandia de Jean Sibelius, qui clôt les soli du titulaire, donne à entendre l’instrument-orchestre dans sa plénitude, sa profondeur et ses capacités de crescendo-decrescendo-contrastes. « Et tout ça sans partition ! », comme s’en amusait David Cassan en incipit du mémoire lyonnais soutenu pour l’obtention du Certificat d’Aptitude, sur « le jeu de mémoire [ha, ha – si, un mémoire sur la mémoire, c’est drôle, non ? bref] à l’orgue : état des lieux d’une pratique en devenir ».

En réponse à Sibelius, Sarah Kim dégaine son propre défi : un arrangement de la Valse pour orchestre de Maurice Ravel. On apprécie le projet, l’audace, l’usage répété du glissendo, la proposition de couleurs délicates malgré la profusion de notes. Cependant, cette transcription peinerait à convaincre de sa nécessité n’eût été, et ce n’est pas négligeable, le plaisir qu’a l’organiste de s’approprier une pièce pas-pour-orgue, et la joie de l’auditeur d’entendre nouvellement un tube. D’Olivier Messiaen, Sarah Kim choisit les « Alléluias sereins d’une âme qui désire le ciel », dont elle sculpte une version intimiste, plus « sereine » que triomphaliste. De la sorte, elle rappelle que cette musique est une musique d’attente, de désir, d’aspiration, insérée dans une logique de cycle, et non une (pas simple) démonstration de rigueur rythmique et digitale. Autrement dit, comme David Cassan avec l’« Andante sostenuto », l’interprète offre un « deuxième mouvement » apaisé avant la furie de sa dernière pièce solistes : la Toccata extraite de la Suite ouzbèke de Georgi Muschel, mort en 1989. Magie de la mondialisation joyeuse : une Australienne « d’origine coréenne », stipule la notice, joue à Paris une pièce « ouzbèke » d’un compositeur russe. Cette toccata n’est sans doute pas le chef-d’œuvre qui donnera envie de se précipiter pour découvrir le reste de la « Suite », mais, avec l’originalité d’une pièce rarement donnée, elle fait le métier : structure ABA très caractérisée, brio, rythme et traits virtuoses rendent hommage à ce « genre » si cher aux organistes. Sarah Kim s’en sort haut la main, arrachant des « oh » d’admiration de certaines dames sur l’air du : « Quand tu penses qu’elle a accouché il y a à peine deux mois ! »

Originalité du programme, la set-list se conclut par un arrangement de David Cassan du Concerto pour orgue et orchestre HWV 309 de Georg Friedrich Händel. Au grand orgue, l’orchestre ; à l’orgue de chœur, légué à sa mort par la titulaire tutélaire Marie-Louise Girod, les soli et donc les cadences improvisées, grande spécialité de David Cassan qui, peut-être plus qu’improviser librement, apprécie d’improviser « à la manière de ». Le dialogue, davantage que le duo, montre un souci patent de cohérence et de cohésion, valorisant tour à tour l’énergie attentive de Sarah Kim et le brio superlatif – j’avais essayé de ne pas utiliser cette épithète bien pourrie mais bon – de David Cassan. Le triomphe fait aux zozos les oblige à se remettre à la planche du grand orgue pour une Marche militaire de Franz Schubert qui achève ce concert comme le récital commença : par le souci de créer du lien entre les titulaires, le lieu, les auditeurs, tout en faisant vraiment de la musique là où d’autres se seraient contentés du brillant zim boum pan pan constitutifs de certains hits classiques.

En conclusion, un concert vif et intelligent que Damien Simard a fort bien mis en images. Prometteur avant la série de douze concerts qui s’ouvrira, en 2018, par un récital de David Cassan, le samedi 6 janvier à 17 h 30.

Camille Henrot, « Days are Dogs », Palais de Tokyo, 8 novembre 2017

Il y a comme une triple proposition transverse, ici. Celle d’une Française new-yorkisée, la même-pas-quadragénaire Camille Henrot, qui intitule son exposition parisienne Days are Dogs. Celle d’une commissaire, Daria de Beauvais, qui pose le cadre (l’expo égrène les jours de la semaine et leurs origines étymologico-mythologiques) et l’explose aussitôt en confrontant à ce formatage « les conventions, les émotions et la liberté » des individus « de manière ludique ». Et celle d’une chrono-logique spéculaire (on visite les salles les unes après les autres, si si, mais on peut aussi boucler la visite par une reprise de la première salle) qui se raccroche aux fils rouges offerts au visiteur (sodomie multiple d’animaux ; courbes sensuelles et frises faussement directionnelles ; détournement, déchirure ou accumulation d’objets ; collages de sorties Internet luxueuses ou résolument cheap…). Tout se passe comme si le lissage de l’espace-temps, en tant que temps de l’espace, suffisait à provoquer le vertige du visiteur dans une normalité déréalisée.

Concrètement, Camille Henrot s’amuse à manipuler le regard et l’attention. Les œuvres s’interpénètrent, les matières se questionnent, les arts (sculpture, collage, photo, vidéo, peinture, installation) se chicotent, les significations se brouillent en messages trop profus, les artistes s’entrechoquent, perdant le spectateur dans un dédale mouvementé où l’inscription de l’art dans la réalité tend, paradoxalement, à l’affoler et la rendre floue. Ainsi, à une citation d’Ernst Bloch répondent des ruades conclusives de Jacob Bromberg ou les fureurs de David Horvitz. D’autres facéties de jeunzartiss s’interposent, déchirant des jeans et exposant des clopes dans des collages faussement lissés, sous les signatures de Maria Loboda, Nancy Lupo, Samara Scott et d’Avery Singer (l’exposition n’est pas une monographie de Camille Henriot mais une « carte blanche »). Faute de pannonceaux, le visiteur est censé se fier aux plans fournis à l’entrée pour déterminer de qui est quoi. C’est sans doute pétillant pour un architecte ; pour un zozo lambda comme Bibi, c’est assez fécal.

Il sourd de cet aveuglement kaléidoscopique une déréliction de l’appropriation. L’art quitte l’univers muséal pour devenir pure subjectivité. La cohérence de l’exposition ne précède pas le regard du visiteur : c’est lui qui, de la diversité des pièces d’art ou de monnaie présentées, est appelé à interroger la possibilité d’une unité, donc d’un sens.

- « Saturday », hommage à l’Église adventiste du septième jour comme exemple de « l’espoir d’une vie ». (Oui, d’une vie meilleure, mais je trouve que c’est plus joli sans « meilleur », alors bon.)

- Collage, copies et manuscrits, comme pour susciter l’étrangeté hermétique d’une (en)quête dépassant la notion figée d’art ou d’esthétique, dont – etc.

- Une salle incluant, peut-être, un rideau rigide, des formes, des mains avec du bras autour d’une grille, et une paire de couilles associée à sa manière de bite, autant que le réel puisse être convoqué par l’irréfragable nécessité de blablabla. Photo : Josée Novicz.

Dès lors, de qui, le film porno « amateur » agrémenté de taches noires sur fond de musique cool, « déconseillé aux moins de 16 ans » mais carrément explicite (si, une bite allant et venant dans une chatte, même si c’est peut-être de l’art, c’est surtout du cochon) ? De qui, les chemins de pièces de monnaie collées au sol, navigant entre d’obscurs hommages à la Bretagne d’Ys ? De qui, les vidéos sur ordinateur portable, les messages sur téléphones variés, les piles d’exemplaires du Monde, les peintures infinies où les membres se dérobent, les films parfois primés à la Biennale de Venise où des crabes meurent pendant que défilent des pages Wikipedia ? L’absence d’indications autour des pièces laisse supputer que peu importe. Le brouillage homme – animal, créateur – visiteur, artiste – artiste se présente comme art lui-même.

Un espace artistique et immersif, assurant une continuité entre la circulation des visiteurs et la circulation de messages co-construits qui – bref

Quelques éléments de langage peuvent néanmoins déployer le verbe cognitif dans le champ intérieur du décontenancement, susceptible d’être suscité par une immersion dans ce type de proposition semi-conceptuelle. Des bribes sont donc glissées aux visiteurs afin qu’ils se les approprient et les confrontent à l’actualisation graphique ou matérielle du projet liminaire. Quelques sous-titres ? Soit. Gourmands.

« L’art est composition et recomposition d’œuvres en archipel », « le film mêle des images d’avdentistes, de scènes de cuisines, de surf et d’analyses médicales », « l’espace privé est au cœur de l’installation », « l’oiseau se penche au-dessus d’une soucoupe en forme de pleine lune pour siroter du whisky », « l’assemblage de Samara Scott sédimente les reliquats de l’hier et les signes annonciateurs d’un demain », « la confiance enfantine dans l’autorité impressionnelle de la technologie est éminemment déceptive », « Young Satyr Turning to Look at His Tail est doublement phallique et doublement tronqué », « dans la circulation des objets, la quête de l’origine révèle sa motivation », « le refus du dualisme qui a gouverné la civilisation occidentale imbrique la fragilité de la conscience de soi et de l’existence à deux », « le poète Jacob Bromberg a graffité des vers sur les rampes d’escalier », etc.

- Eh bien, disons qu’il s’agit d’un ikebana avec plaques et conduits d’aération

- Peut-être l’évêque Cochon ?

- Ha, là, on a affaire à un éloge de la chaise, beaucoup plus confortable qu’une pyramide pour poser son séant. Enfin, ça dépend peut-être des goûts. Donc une interrogation de la subjectivité médiatisée par la corporéité schématisée pour – et pis mârde

Faut-il savoir pour voir ça ? Peut-être pas. Mais si tu ne veux pas bêtement rigoler ton insensibilité aussi inculte qu’agacée devant chaque pièce qui te donne l’impression d’un méchant foutage de goule, tâcher de percevoir le projet derrière la réalisation, voilà sans doute un préalable intéressant.

Palais de Tokyo (Paris 16). Jusqu’au 7 janvier 2018. Rens. ici.